1 本体论的语言观

中国古代的语言人文主义集中体现在中国人的语言观上。这种语言观首先是一种本体论的语言观。

一、同义汇通的世界图景

《尔雅》

中国公元前200年诞生的一部解释词义的语言学专著《尔雅》,对所解释的词语作了这样的分类排列,即:释诂—释言—释训—释亲—释宫—释器—释乐—释天—释地—释丘—释山—释水—释草—释木—释虫—释鱼—释鸟—释兽—释畜。从这样一个排列体例来看,其顺序依次是语言→人类社会的亲属—宫室—器具—音乐→自然界的天—地—山—水→生物界的草—木—虫—鱼—鸟—兽—畜,要言之,即语言→人→自然→生物,语言排在第一位。这显示出语言在当时人们心目中的位置。在语言部分,《尔雅》或“举古言,释以今语”;或“约取常行之字,而以异义释之”;或“道物之貌以告人”,如此细密地辨析词义,反映出古人对语言意义的高度重视。《尔雅》反映的是中国先秦的汉时期人的文化知识结构。在这个结构体系中,词义的理解与阐释占据了重要的地位。这种对语言意义的重视,其实不独从《尔雅》始。在某种意义上,《尔雅》是对前代名物释义的一种大汇编。早在战国时期(公元前400年至前200年),语义的解释就成为人们认识世界、体验世界的一种重要方式。在《尸子》中有这样的记载:

春为青阳,夏为朱明,秋为白藏,冬为玄冥。四气和,正光照,此之谓玉烛。甘雨时降,万物以嘉,高者不少,下者不多,此之谓醴泉。祥风,瑞风也。一名景风,一名惠风。

天神曰灵,地神曰祇,人神曰鬼。鬼者,归也。

在古代中国人对世界的语义阐释中,同义现象的汇通与辨析成为一种独特的方式。汉民族有机整体的宇宙观使古人认识到事象之间你中有我,我中有你,相互联系,相互转化的辩证关系。这种认识渗透在语言的“世界图景”中,就是丰富的同义词之间的聚散离合。在中国两千五百多年前的民间歌谣中我们可以看到,当时的人们正是用众多的同义词的衔接来推进诗意,组织一个变化而又统一的世界的。例如《诗经·周南》的《关雎》一章:

参差荇菜,左右流之,窈窕淑女,寤寐求之。……

参差荇菜,左右采之,窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之,窈窕淑女,钟鼓乐之。

诗歌中的关键词“流”、“采”、“芼”,都是采集的意思,只不过“流”示其顺流而采,“芼”示其有所选择而采。又如《賬木》一章:

南有樛木,葛藟累之,乐只君子,福履绥之。

南有樛木,葛藟荒之,乐只君子,福履将之。

南有樛木,葛藟萦之,乐只君子,福履成之。

诗中的关键词“累”、“荒”、“萦”,都有盘缠的意思。不仅动词如此,形貌词也是如此,例如《葛覃》一章:

葛之覃兮,施于中谷,维叶萋萋,……

葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫,……

诗中的“萋萋”、“莫莫”都是茂盛的样子。古代中国人对世界的这种变化而又统一的认识方式,不但表现在对事象的具体感知中,而且进一步抽象为语义的同义互训。《逸周书》中已有这样的记载:

勤,劳也。遵,循也。肇,始也。怙,恃也。享,杞也。锡,与也。典,常也。糠,虚也。惠,爱也。敏,疾也。捷,克也。载,事也。

《尸子》中更将这种一对一的同义互训汇通为一对多,多对一的语义阐释方式,如:

天、常、皇、后、辟、公,皆君也。

弘、廓、宏、溥、介、纯、夏、幠、冢、晊、昄,皆大也。十有余名,而实一也。

这种语义阐释方式在《尔雅》中蔚为大观,古人将自己对世界万象聚散离合、有机统一的理解,透过语义的汇通与条理固定下来。词义系统成为人的世界蓝图,语言观成为人的世界观的基础,这就说明《尔雅》何以以语言为其发端了。

二、语言的世界性涵义

中国古人对语言的重视显然出于他们对语言本体论意义的一种独特的感受。从哲学意识萌动的时候起,中国人就始终把人看作世界和宇宙不可分割的一部分,但并非中心的部分。中国传统哲学中的“人”和“我”的概念的基本特征在于它的不仅有人类学的含义,而且也有宇宙论的含义。人与世界的本质关系及由之而来的认识关系,庄子在《齐物论》中非常精练地表达了:“非彼无我,非我无所取。”也正是因为如此,中国人并没有截然区分人与世界的自然关系和人文关系,相反,他们倒是早就看出这两种关系是你中有我,我中有你,无法非此即彼地截然分开。人与世界的关系绝不是单方面的,而是全方位的。体现和维系人与世界的这种多方位关系的语言,因而也非纯粹的符号系统和工具。

语言是人性的表现。孔子说:“不知言,无以知人也。”(《论语·尧曰》)孟子也说:“吾知言……诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。”(《孟子·公孙丑上》)在古人眼里,“人之所以为人者,言也。人而不能言,何以为人。”(《春秋梁传》)“言谈者,仁之文也。”(《礼记正义·儒行》)扬雄这样评价语言体现人的心声的作用:“捈(引)中心之所欲,通诸人之者莫如言;弥纶天下之事,记久明远,著古昔之,传千里之??者莫如书。故言,心声也;书,心画也。声画形,君子小人见矣。声画者,君子小人之所以动情乎。”(《法言·问神》)

语言是天道的表现。古人认为,“志以道宇,言以道接”。“道者,文之根本。文者,道之枝叶。维其根本乎道,所以发之于文,皆道也。三代圣贤之章,皆从此心写出,文便是道。”(《朱子语类》卷百三十九)

语言是事物本质的表现。许慎说:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄箌之迹,知分理之可相别异也,初选书契。”(《说文解字序》)在古人看来,文字的产生,是由于从鸟兽的足迹领悟到不同的纹理可以互相区别,因而有必要、也有可能对万事万物的“纹理”加以抽象和区别。所以,“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文”。而“文者,物象之本也”。经过象形——象征的抽象过程的文字图像,已不再是事物的自然之形,而是凝聚着人的概括的事物本质。祝允明对这一概括过程作了生动的描绘:“文也者,非外身以为之也。心动情之,理著气达,宜齿颊而为言,就行墨而成文,文即言也,言即文也。”(《祝子罪知录》卷八)

语言是治理天下、教化人伦的基础。古人对语言在一个社会组织中的维系作用有深刻的理解。《易》曰:“鼓天下之动者存乎辞。”因而“一言可以兴邦,一言可以丧邦”成为春秋时代的一种社会警醒意识。孔子把正百事之名作为他为政的首要之事。他说:“名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所措手足。”(《论语·子路》)古人又把语言作为一种社会政治的象征。在他们看来,历史上既有“结绳之政”,又有“八卦之政”,然后是“书契之政”。所谓“古者伏牺氏之王天下也,始画八卦,造书契,以代结绳之政,由是文籍生焉”(《尚书序》)。《周易·系辞》这样来评价语言文字治理天下的作用:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察,盖取诸。”“”是《易》卦名,这里作事物的画像,正由于语言文字概括了事象而又条理了事象,掌握文字就掌握了一种世界秩序,从而人人明理习仪,天下才得以治理。古代的统治者深谙此理,如《周易·卦》所言:“,扬于王庭。”《五经文字叙》解释说:“,决也。王庭孚号,决之大者,决以书契也。”这就是说,统治者总是利用文字下判断,在王庭上公开号召。许慎的解释更明确:“言文者宣教明化于王者朝廷,君子所以施禄及下,居德则忌也。”(《说文解字序》)文字不仅是“宣教明化”之本,而且由于懂得文字可以“多识前言往行以畜其德”(《说文句读》),可以“令行禁止”明其忌,所以王者对“能文者则禄加之”。

总之,天道人性,流于语言,化成万物。古人“观乎天文,以察时变,观乎人文,以化成天下”。人与世界的一切关系都包含在语言之中,“藏天下于天下,而不得所遁。”(《庄子·大宗师》)正因为语言在古代中国人的心目中踞有如此重要的本体论地位,所以古人论文辞才有“文章者,所以宣上下之象,明人伦之叙,穷理尽性,以究万物之宜者也”的说法。

确立语言的本体论地位,那么人、语言、世界这三者间是一种什么关系呢?中国第一部系统考究字形字义的著作《说文解字》(公元2世纪)的序中作了这样的解释:人“仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物”。这里的“象”、“法”、“文”、“宜”,都指人对世象脉理的理解,“取”则是主体对客体的条理。而这种理解和条理都是通过对对象的符号化进行的。当人观象于天的时候,他已将自然之天改造为以人为视角的符号之天。天之象是人对天的范畴化知解。天、地的存在是客观的,但天、地之“象”、“法”、“文”、“宜”才是人所认识和理解的世界,而人的这种符号化的世界观是形成于并巩固于语言之中的。在这个意义上,语言才为人类“垂宪象”,才使人类有了一个世界,而不再像动物那样只有“环境”。刘勰在《文心雕龙》中对这个问题说得更为明确,他的《原道》一篇试图回答世界的本原问题,因为在他看来,一切文化符号都是根本乎道的,只有“原(探究)道”才能把握“文”的本质。但“道”的存在是一个十分抽象的问题,只有“道”的表现形式“文”才是观察“道”的途径。这样一来,“文”与“道”的关系就是“道沿圣以垂文,圣因文而明道”。在这个意义上,文便是道。所以“人文之元,肇自太极”,“言之文也,天地之心哉!”“文”是与自然之道“天地”并生的。刘勰详细论述了这一“并生”的过程:

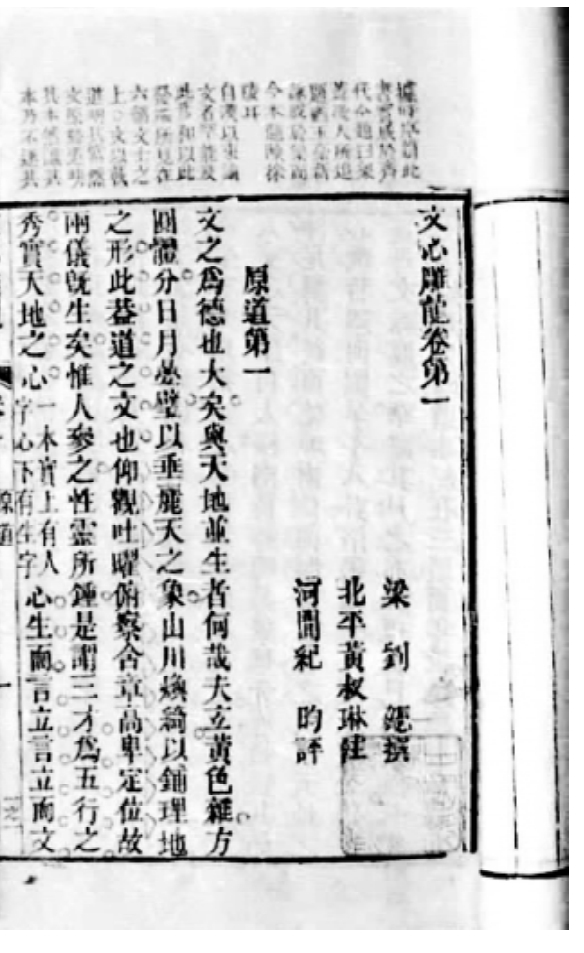

《文心雕龙》

文之为德也大矣,与天地并生者何哉?夫玄黄色杂,方圆体分,日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形,此盖道之文也。仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣。惟人参之,性灵所钟,是谓三才。为五行之秀,实天地之心。心生而言立,言立而文明,自然之道也。

天之蔚蓝色与地之黄色,天之“圆”与地之“方”,天上的日、月与地上的山、川,这些“物象”是哪里来的呢?是以人为基点看到的。以人为基点,则上下的位置确定,便产生天、地。人向上看到日星的光耀,向下看到山河的文采,从而形成了物象的概念,才有了人所参与的世界。可见在人与世界的关系中,存在着一个中介——人对物象的概括与理解。没有理解,也就没有天、地这个人的世界。在这个意义上,人是“五行之秀”,万物之灵,是天地的“心”。所以人是和“世界”一同产生的,而这个产生的机制就是人对世界的理解——符号化的概括,这个概括形成于语言。语言是人认识世界的中介,是人与世界的根本纽带,所谓“心生而言立,言立而文明,自然之道也”。世界本质上是人化的世界、语言的世界。语言在中国古人的心目中具有世界性的涵义,具有本体论的地位。道垂文,文明道,“旁通而无滞,日用而不匮”。《易》曰:“鼓天下之动者存乎辞。辞之所以能鼓天下者,乃道之文也。”文道实质上是一体的,所以文辞能有如此大的“鼓天下”的力量。

从发生论来说,人类之文与自然之道是并生的。但语言文字一旦产生,它就成为人类认识自然之道的一个“本源”。它对人的认识有一种启示和规范的作用。人不可能离开语言来思考世界,而只能通过语言来认识世界,通过语言来形成世界观。许慎在《说文解字序》中对这一点作了深刻的论述。他指出:“盖文字者,经艺之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以识古。故曰:‘本立而道生’,‘知天下之至赜而不可乱也’。”文字成为人类社会文化之“本”,从语言文字入手“道”才得以生发。为什么呢?因为只有语言才使人“知天下之至赜而不可乱”,从林林总总、五色驳杂的客观万物中理出一个秩序来。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。