4.1.3 词语的内部符号系统与词义的理据性

4.1.3.1 符号任意性和理据性的统一是真理的绝对性和相对性的反映

在多级语言符号系统中,我们首先从词的内部符号结构来探讨词义的理据性,语言的民族文化特点主要体现在词的能指和所指结合的理据性方面。所谓词的理据(motivation),是指人们根据事物和语言符号的自然关系来编码,专门讨论词义与事物和现象之间的命名关系。语言编码中的自然关系是一种基于想象、类推、隐喻的辩证关系,而不是绝对的自然主义的模仿。例如中国人用“汪汪”模仿狗叫声,而英国人用“yap”,“bowbow”模仿狗叫声。乌尔曼在《语义学》(Ullman,1962)一书中指出词的理据性主要分拟声理据、形态理据和语义理据三类,他把拟声理据称做“绝对理据”(absolute motivation),把形态理据和语义理据称做“相对理据”(relative motivation)。词义的理据性表面上表现为语言系统内部的联系,实际上是受民族文化的影响而产生的,词的理据性和任意性并不矛盾,是建立在任意性基础上的民族文化的体现。理据性编码的词十分形象生动,便于人际交往,符号的所指与能指的结合是否具有理据性反映了中西文化不同的民族特色。索绪尔认为语言是一个符号系统,能指和所指的联系是任意的,(索绪尔,1980)随后霍克特(C.Hockett)特的人类语言区别性特征加强了任意说在语言理论中的统治地位,语言符号任意性学说成为语言学主流,至今仍是结构主义和形式主义的理论基石。从本质上讲,词语的能指和所指之间的任意性和理据性并不矛盾,它们是真理的绝对性和相对性的显现。

4.1.3.2 符号的任意性和真理的相对性

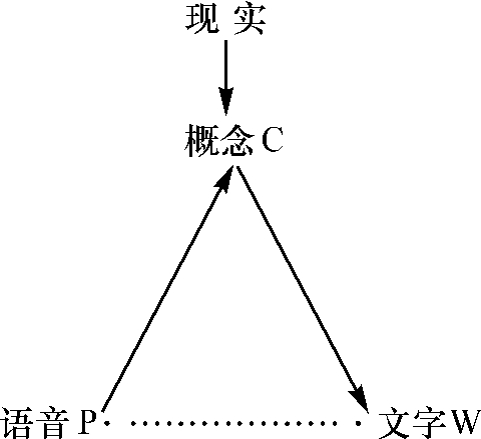

真理的相对性包含两层含义:①从认识的广度来看,任何真理都是对无限发展着的客观事物的一个个体或个体的一个片断的正确反映,我们对某一客观对象所做出的判断难免带有局限性和片面性,人类已达到的认识总是有限的,我们的认识只反映了局部事务的客观真理。就印欧语系的拼音文字而言,索绪尔说符号的所指与能指的结合具有任意性,这是正确的,如果将人类所有的语言考虑进来,尤其是将表意文字的汉字考虑进来,那么这个论断就具有真理的相对性。②从认识的深度来看,任何真理都是对客观事物的一定程度、一定层次的正确反映,而客观事物是不断发展变化的,人们只能观察运动着的事物在某一时段所具有的属性,因而人们对客观事物及其规律的认识在认识深度上也是有限的、近似的。就印欧语系的拼音文字而言,索绪尔说符号的所指与能指的结合具有任意性,从静态的语言角度进行研究是正确的,索绪尔认为语言的语音能指和语符所指的结合构成B层级的能指b1(见T11:索绪尔的语符观图),能指b1通过心理上的“联想”(a psychological association)指称词语的概念意义b2,概念意义b2指称客观事物中的对象,体现了一种作为“能指”的语言表意成分同作为“所指”的实体概念之间的语义关系;从而形成一个语义三角:

索绪尔的语义三角(T14):

这里,图中的虚线表示语符能指和语符所指之间的关系是任意的。索绪尔当时没有考虑人的认知结构和心理意义在词语能指和客观对象之间发挥的连接作用。现代认知语言学家认为,语言不是一个自治的系统,语言是认知的一部分,语义是客观现实、身体经验、人类认知、生理基础等多种因素综合的结果,语言的意义来源于人与客观世界互动的认知,来源于使用者对世界的理解。王寅教授指出,“语言不是直接反映客观现实的,其间有人对客观世界的认知。从现实经过认知(即下图中的“概念”),再到语言中的语音和文字,从这个过程中可明显看出语言的象似性”。他用图形(T15)来表示“现实→认知→语言”之间的关系,(王寅,2000)从图中我们可以看出,王寅教授认为语音和语符之间没有理据性,这是针对拼音文字而言,只能说在拼音文字中语音和概念之间的理据性不如任意性明显,如果我们将人类语言历时发生的变化考虑进来,那么所指与能指结合的任意性原则就无疑是相对的。即使在描写西方的拼音文字时,语言的“任意性原则”也存在一个相对性和绝对性的程度问题,每种语言都有用语言符号——或者书写或者音响——来模拟现实世界的倾向,几乎所有语言中都存在拟声词就是一个绝好的例证。

王寅的语义三角(T15):

事实上,任意性并不意味着使用语言的人可以随心所欲地用任何能指来表达任何所指,因为使用语言的人必须遵守该语言共同体公认的规约,索绪尔说:“能指对它所表示的观念来说,看起来虽然是自由选择的,但对使用它的语言共同体来说,却是固定的、不自由的。”他又说,任意性“这个术语的含义并不是说能指的选择完全由说话人自主决定”,因为“社会所用的每一种表达方式,原则上都是以集体行为或……规约为基础的。”(索绪尔,1980)这就是说,说话人必须“按特定的规则”使用语言。语符的任意性和理据性的结合体现了真理的相对性和绝对性的对立统一。

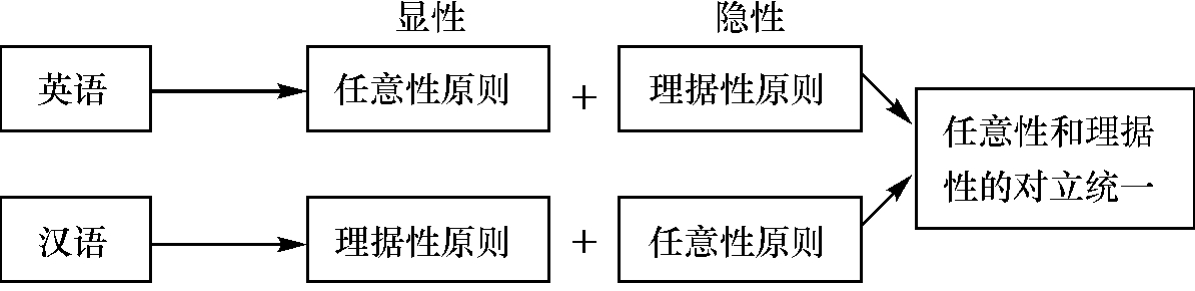

英汉语符编码特点表(B04):

4.1.3.3 语言符号的理据性和真理的绝对性

所谓真理的绝对性,是指每一项科学真理都是人们对客观事物及其规律的正确认识,都标志着主观同客观的相符合,其科学性在其适用的范围内和条件下都永远不能被推翻,这是无条件的、绝对的。而且,人类是可以认识无限发展着的物质世界的,这样的真理性认识每增加一个,每前进一步,都表明人类认识的一种深化,都是对无限发展着的物质世界的接近,这一点也是无条件的、绝对的。正如恩格斯所说:“对自然界的一切真实的认识,都是对永恒的东西、对无限的东西的认识,因而本质上是绝对的。”(马克思、恩格斯,1971:554)所以,每项具体科学真理又具有绝对性的一面,任何真理都是绝对性和相对性的统一。真理的绝对性是无限的、永恒的、无条件的,真理的相对性是有限的、暂时的、有条件的。真理的绝对性表示真理是在一定范围内对客观事物及其规律的正确反映,相对性是指真理同事物的符合是有条件的,超出了一定的条件和范围,真理就变成谬误。相对真理和绝对真理相互依存、相互转化。绝对真理是事物客观属性的全面反映,是人类永恒的追求目标,绝对真理总是以相对真理的身份呈阶段性显现,无数相对真理之和就构成了绝对真理。(赵洪亮,2002)

从本质上说,西方拼音文字的能指与所指之间的关系是任意的、无理据的,因为在人类言语获得过程中,口语最先与语义形成联系,后来正字法系统得到发展,于是导致阅读过程中形、音、义形成了一个线性联系,即词形→语音→语义。R.Frost认为,在拼音文字中,词形传递的是语音信息而非语义信息。(Frost,1998:71~99;123)不过索绪尔所讨论的绝对任意性主要是针对西方印欧语系的拼音文字而言,较少涉及表意文字的汉字体系。我们如果从词语的能指和所指之间的外部联系考察,语符的任意性和理据性是反映事物之间不同状态的一对范畴,表征不同事物既互相联系又互相区别的一对存在。我们认为语符的任意性和理据性存在于所有人类语言中,只不过在像英语这样的拼音文字中,语符的任意性特征表现比较明显,而在像汉语这样的表意文字中,语符的理据性特征表现比较明显而已。

潘文国教授在《字本位与汉语研究》第四章中指出,汉字作为一种表意文字,其产生是起源于对事物形象有意的模仿,能指与所指之间的关系是是有理据的、可分析的,汉语与西方语言在语言产生之初所走的两条截然不同的途径(“语音-任意性”vs.“文字-理据性”),这对于普通语言学研究有很大的意义。(潘文国,2002)但是在人类语言的发展和交往过程中,一种语言的语符所拥有的任意性和理据性程度还会处在运动变化之中。英语开始形成时语符的绝对任意性特征表现比较明显,在现代英语的发展定型过程中慢慢地变得有理据性了,这就是真理的绝对性和相对性的结合和体现。真理的绝对性和相对性作为真理自身矛盾着的两个方面,也可以互相转化,这种互相转化推动着人类对语言符号认识的不断深化。

作为表意文字体系的汉字与词的联系,同西方拼音文字有着重要的区别:汉语特有的以音表义和以形示义的词形二重性,是其区别于以拼音文字为书写形式的西方语言的重要特征。拼音文字同词的音、义联系是线性的,而表意文字体系的汉字同词的音、义联系则是环状的[3]。原始的象形汉字多是对单独物体视觉意象的摹写,而会意字也就具有对这些视觉意象摹写符号进行操作的意义。对于汉字的象征作用,裘锡圭先生就曾说过,“在文字画阶段,已经开始用抽象的图形,或者用象征等比较曲折的手法来表意了”。(裘锡圭,1988:3)作为表意文字的汉字由于采用一些“指事”、“象形”的文字符号,有的书写符号与所指有一些直观的联系,这样一种特殊的心理操作主要是求诸于视觉符号来建立能指和所指的关系,它所采取的不是简单的配搭,而是根据实际生活的观察、体验与理解,用象形字和指事字作为部件相互组合来表示会意字的新的意义。

汉字的符号象征性是由汉字的造字理据所决定的,而这又是在中华民族数千年来形成的具象思维(或曰形象思维)习惯的基础上产生并逐步巩固、发展起来的。观察全部汉字的内部构造,我们可以发现,似乎每个汉字字形的构成都服从于寓意于形的造字准则,比如,两个“人”字组合为“从”字,人依木而立为“休”,人困于室而为“囚”,三个“人”字的组合则成为“众”字,表示人多;三个“水”字的组合则成为“淼”字,表示水波浩渺;三个“木”字的组合则成为“森”字,表示树木茂盛;三个“火”字的组合则成为“焱”字,表示火焰大,这都是通过书写符号模拟词语的概念意义以获得词语的心理现实性,故刘勰在其《文心雕龙·原道篇》中说:“文之为德大矣,与天地并生者何哉?……心生而言立,言立而文明,自然之道也。”汉字所具有的心理原型意义以及这种能指和所指关系的可论证性说明索绪尔提出的“任意性原则”是相对的,它主要适用于西方的拼音文字,而不适应于作为表意文字的汉字,刘宓庆先生认为,汉语文字系统微观结构的图像性强,任意程度低于表音文字,信息量高于表音文字。(刘宓庆,1991)

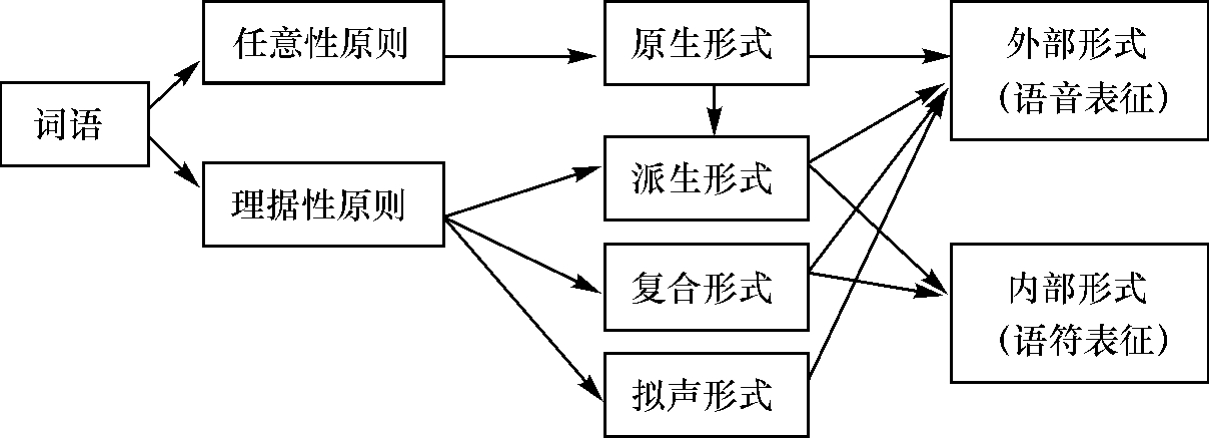

4.1.3.4 语言符号内部理据性的表现形式

(1)拟声理据

事物的名称与事物本身没有必然的、本质的联系,人在交际中给事物命名时,用什么语音形式代表该事物是任意的。但为了语言体系更好地发挥社会功能,人们给事物命名时会很自然地考虑到理据性,词汇的语音理据表现在词的语音形式与词义的联系上。乌尔曼认为(1962)语音理据的典型代表是基本拟声词(primary onomatopoeia),其中一部分是直接模仿与某一种事物相联系的声音而产生的。语言的拟声理据最初源于语言所表达的现实世界,先民们在劳动中用呼喊传递信息,发现了声音的神奇作用,于是用不同的声音符号来表述不同的事物或事件,其中一部分模拟大自然的声音,这就是拟声理据产生的基础。英汉语词汇中有许多基本拟声词模仿动物的叫声:如meow(猫喵喵叫),cuckoo(布谷鸟咕咕叫),howl(狼嗷嗷叫),squeak(老鼠吱吱叫),quack(鸭子嘎嘎叫),croak(青蛙呱呱叫),hiss(蛇嘶嘶叫),coo(鸽子咕咕叫),neigh(马啸啸叫),其他的还有crock,bleat,buzz,crackle,roar,grunt,pitter-patter,drone,bellow,whiz,bang,toot,gurgle,rumble,sough,clap,click,fizz,squelch,chirp,rattle,flap,creak,splash,crack,clang,thump等。汉语词汇中也有基本拟声词:“飕飕”、“呼呼”、“唰唰”、“嘟嘟”、“哗哗”、“轰隆”、“滴答”、“扑通”、“噼啪”、“吧嗒”、“吧唧”、“唧唧”、“咕哝”、“咕嘟”、“呼啦”、“咕咚”、“扑哧”、“叮当”。(何善芬,2002)这些是由模仿自然界的自然声音构成的,与其意义之间存在一一对应的关系,具有明晰的理据性。

感叹词也是典型的语音象征,也具有较明晰的理据性。如ouch表示受伤或受惊后的尖叫“哎哟”,hurrah表示喝彩声“好哇”,ugh表示厌恶的惊叹声“哼”,oho表示惊喜声“哦嗬”。除了拟声词和感叹词的理据是对声音的模仿外,乌尔曼(1962)还指出了次要拟声词的存在。次要拟声词(secondary onomatopoeia)是一种语音联觉(synaesthetic sound symbolism),它是指某些音或音组不足以表示整个词语明确的词义,但能部分模拟所指或相关的事物,使听话人联想到某一种意义,这类音或音组叫联觉音(phonaestheme),联想到的一系列词叫联觉词(phonaesthetic series)。如英语音素[sk](拼写为sk-或sc-)中的[s]是舌齿音,sk-或sc-连读时后面的[k]发舌龈爆破音[g],人们在发出[sk]的声音时,气流要经过与舌根的摩擦从狭窄的牙缝中冲出,而且喉腔要振动让舌龈爆破音[g]迸然爆发,于是人们利用单词的音响来模拟现实生活中的摩擦运动,这样音位[sk]在意义上就产生了一物与另一物表面接触的联想意义:如skate表示滑冰; ski表示滑雪;skim表示从液体表面撇去奶油、浮渣;skid表示指刹车/汽车滑向一侧/打滑;scrape表示刮/削/擦;scratch表示在……表面搔/抓;scan表示仔细观察/浏览/扫描。(张维鼎,2003)

(2)形态理据

语言符号系统是逐步进化、约定俗成的结果,人类语言有了原始基本词汇以后,人们根据自己的社会认识和语言习惯,从不同视角给事物命名,于是产生了词语的间接形态理据。体现在词汇上,由词根(自由词根free morpheme和依附词根bound morpheme)滋生出大量新词,并由单纯词向合成词发展。形态理据就是指一个词的词义可以通过对该词的形态构成进行分析而获得,表现为词的文字书写形式与词义之间的联系,如果根据词的形态能剖析其组成成分或构件,或能从组成成分或构件的意义推得整个词语的意义,这个词的形态理据就强,反之则弱。

现代语言中新词语大部分都是在原有词汇基础上利用一定的语素,按照一定构词方式结合起来的复合词或派生词,因而具有一定的形态理据基础。由一个词干和一个或若干个前缀或后缀或前缀后缀构成的新词叫派生词,英汉两种语言中都存在大量的派生词,英语单词distract,disobey,distrust,disorder,disconnect都由前缀dis-派生,visitor,actor,runner,singer,deliverer等都由名词后+er/or构成。即使像英语这样的拼音文字,能指和所指之间的任意性也会被语言社会的使用规约打破。英汉语言中派生词复合词具有相对的形态理据性,一种语言的理据性大小由其词汇中简单词、派生词、复合词数量的多寡所决定。

例如,英语中的hamburger原来是Hamburg steak的意思,指的是一种牛肉饼,原产于德国的汉堡(Hamburg),后来德裔移民把它带到了美洲。为了符合交际的经济原则,美国人去掉了steak,并根据英文构词法加上名词性后缀-er,派生成hamburger,转指夹有这种肉饼或者火腿的圆形面包。因为ham表示火腿,于是美国人又把音译词hamburger按照复合构词法逆构为“ham+burger”,将hamburger中的音素ham等同于英文单词ham(火腿),将burger演化为一种快餐食物名burger(夹火腿的面包),于是Hamburg steak的语义就由burger来承担,这就是词语理据性的表现。实际上,burg是一个表示地名的德语后缀“城堡”(法语写做-bourg,如Strasbourg斯特拉斯堡,Louisbourg路易斯堡)。后来随着面包所夹内容的不同,英语中出现了turkeyburger(火鸡包)、cheeseburger(奶酪包)等。这说明,语言的使用会受到社会的制约,某些语素在长期使用中和语义建立了固定化联想,因此它们就会变得有理据了。这实际上也是一种语义凝缩,就是一种民族语言通过借词手段把一个外来词音译为本族语的一个独立词,源语单词的语义就由本族语的这个音译词来承担,并且使本族语的这个独立词降格为一个派生能力很强的黏着语素。如汉语中的后缀“的”(dī),开始是外来词Taxi音译词“的士”中的一个黏着语素,源于香港等地的“taxi”的粤语音译(简称“的”),表示“出租车”。随着20世纪80—90年代珠江三角洲经济发展迅猛,粤语热导致词素“的”(dī)变成了现代汉语中一个构词能力很强的后缀,于是开出租车的男性被称为“的哥”,而开出租车的女性则被称为“的姐”,乘坐出租车称为“打的”,人们还用它构成“面的”、“摩的”等。现代汉语中这样构词能力很强的后缀还有“吧”。

一般说来,汉语词语比英语词语理据性强,因为中华民族认识事物的直观具象特点和汉语词语形音义结合的文字特征对汉语构词的理据产生了一定的影响,汉字的表意功能在部首中体现得较为突出。大多数人都承认隶变以前的古文字是存在构形理据的,根据王宁先生的调查,汉代碑刻文字经过归纳整理后,在一级拆分平面上,理据尚存者占91%左右,现代汉字形声字已达90%以上,义符的表意能度也较好地保留下来,那种声称现代汉字是一堆毫无客观意义可言的任意性符号的论断完全是违背历史事实的。(王宁,1997)如汉语偏旁“眉”本身构成就有形态理据性,《说文解字》上解释说:“眉,目上毛也。”这说明汉字符号和概念之间是通过思维起作用的,人在选择一个符号表达一个概念时,总要受到语言内部的和社会的双重制约,这种选择通常都是有理据的,所以从“眉”派生出“楣”和“湄”。《说文系传》曰:“楣,门上梁也。”左边的“木”字是义符,表示门楣的构成材料,右边的“眉”既是声符,又具有表义临摹功能,《释名·释宫室》曰:“楣,眉也。近前各两,若面之有眉也。”而湄则表示水边、岸边的意思,《释名·释水》曰:“湄,水草交曰湄。楣,眉也,临水如眉监目也。”用眉毛比喻门楣和水边之地,用现代认知语言学理论解释,这实质上是由一种空间相似而产生的语义隐喻,因为“人的大脑不是无限容量的数据库,而是具有创造力的,其创造力就在于它能借助已知的事物和已有的语言形式认知和命名新的事物,这种能力不是靠学习得来的,而是认知能力发展的结果。只有这样,人类才有可能对知识、信息、语言进行有效的存储、记忆和表达,才能认识世界”。(赵艳芳,2001:97)

(3)语义理据

索绪尔把二元对立的哲学思想运用于整个语言学的研究之中,形成了二元对立的偶值思维和研究方法论,其基本内核就是语言符号具有系统性,我们应该把符号的价值放到系统中去研究,语言符号“不是通过它们内在的价值而是通过其相对位置起作用”。(索绪尔,1980)根据索绪尔的符号学语言观,由于语言符号具有系统性和相对性,从而使得每个语言符号都不是独立存在的,都是相对于其他符号在系统中的位置来确定其意义范围的,所以与其相对的其他符号的产生与消亡、扩展与缩小都直接影响其意义范围。如果我们把这种二元对立的哲学思想和语义场理论结合起来,就会发现符号内部理据性的表现形式。

受到索绪尔现代语言学理论的影响,德国语言学家特里尔(J.Trier)在1930年首次提出语义场理论(the theory of semantic fields),他主张按语义场进行分类来研究词汇意义,反对对语言因素进行孤立的研究。语义场理论强调语言体系的统一性和语境对意义表达的影响,属于同一个语义场的词在语义上相互依存,相互制约。(张韵斐,1984:229)而Grandy认为一个语义场是由众多对比组(Contrast Set)组成的,一个词语意义的确定要取决于这个词在场内与其他词对立统一的关系,一个词的词义总是通过与它所邻近的词及相对照的词来界定的(Grandy,1992)。根据语言的价值理论和语义场理论,语义场中语符与语符之间存在的对立统一关系会对词义变化产生理据性影响,具体表现在以下几个方面:

①组合关系和语义凝缩:由于语语的组合关系是一种线性结构关系,因而组合关系常体现为一种词语搭配关系,词语的组合一方面要受语法规则的支配,另一方面也要受到语义条件的制约,正因为有严紧的语义联系,所以词语的组合也构成语义场。语义凝缩现象就是由语言符号的组合关系引起的,语义凝缩常常出现在词组的习惯搭配中。语义的组合关系指在语流中各个语义成分通过前后连接而形成的关系,这种关系首先表现为词与词的搭配关系。(戚雨村,1985:173)词语在语义场中的组合关系容易引起语义凝缩现象,一个名词性的短语在长期的使用过程中,其整体意义已经在人们大脑中建立了固定化联想,通过一种特殊的省略形式,将与其搭配的邻近词的词意转移到一群词组共有词素的意义上来,使这个词产生了与原词组相同的义项,这就是语义凝缩,布瑞尔(Michel Breal)称之为“语义感染”,(Bloomfield,1933)即一个词由于常与另一个词搭配使用而感染上了它的词义。简化最常见的语义凝缩类型是将“形容词+名词”、“名词+名词”或“动词+名词”的短语简化成一个词,由这个短语中的一个中心词来代表整个短语的意义。

第一种:“形容词+名词”语义凝缩。如adj.+noun或是attributive noun+ noun中,在这些词组中名词常被省略,只留下限定部分,但剩下的这个词却保留了整个词组所具有的意义,这样的例子很多。有的情况下是由第一个词代替整个短语,例如,private(私人的)代替private soldier,它就获得了“士兵”词义,同理,general(普通的)代替general officer,因而获得了另一个词义“将军”,而gold(金牌)来自gold medal,epic(史诗)来自epic poem;periodical(期刊)来自periodical paper。汉语中也有这种“形容词+名词”语义凝缩,如“当家的”、“掌柜的”、“跑腿的”等。

第二种:“名词+名词”语义凝缩。如capital现在作为一个独立名词使用,在不同的上下文中就可指“capital fund”、“capital city”、“capital letter”、“capital punishment”等四个意义,这是由于当初在短语固定搭配使用当中,每个词组中的那两个词都常并列出现,而逐渐使词义相互影响,最终导致词组中后一个词被略去不说,其词义却转移到前一个词capital上,使capital的词义发生变化,于是capital一词身兼四职。从形式上看,这种词义的变化是由省略词组中的某些词引起的,如bugle(军号,喇叭)这个词义来自bugle horn;而saloon(大轿车)来自saloon car。而在另一些情况下,则是第二个词代替整个短语,例如,gas的原意是“气体”,现在还可用来代替“煤气”(coal gas),从而获得了另一个新词义。

第三种:“动词+名词”语义凝缩。例如,to clap(拍)的另一个词义“拍手”来自固定习语搭配to clap the hands,因为长期搭配使用,人们形成了固定化联想,于是to clap就有了“鼓掌”之意。同理,to strike的一个词义(罢工)来自to strike work,而to propose的一个词义(求婚)来自to propose marriage,to shake(摇)的另一个词义“握手”来自to shake hands。

②聚合关系和词义扩展:语义的聚合关系指在语言系统中各个语义成分在对立或对应的基础上形成的关系,词以聚合的方式形成了大大小小的各类语义场,词义聚合关系语义场可分为上下义关系、部分——整体关系、反义关系、同义关系等语义场。在意义上相互关联的词形成一个系统,这个系统始终处于不断的运动之中,任何一个词的意义变化都会涉及其邻近的一个或几个词意义在语义空间分布上的改变,因为词义在很大程度上是由一个词在语义场中所占据的位置来决定的。许静(2000)认为词义扩展变化是由词的语义空间分布上的两个变化引起的:

第一个是反义类比:当语义场中有一个词添加新意时,原有的语义空间分布上的平衡被打破,为恢复原有对应状态,与这个词相对照的词通过反义类比也添加一个相应的意义,这样一来就仍维持相互解释、相互限制的局面。例如:在英语文化中,红色含有吉祥喜庆的文化联想,这来源于一种古老的宗教风俗,每到圣徒的祭日来到时,人们就把日历用红色的字体标示出来,并举行一些宗教纪念活动,于是a red letter day比喻吉祥喜庆的日子,paint the town red表示全城狂欢。通过反义类比,人们派生出a black letter day(倒霉不幸的日子),由于red指auspicious,那么black便与之对照增加了inauspicious的新意。Better part在英文中表示贤内助,于是bitter part在英文中表示“嫌内助”。同理,Man Friday表示忠实的男助手(源于鲁滨孙漂流记),那么Woman Friday表示忠实的女助手。又如汉语中的“黑客”一词,原来是英语单词hacker的音译借词,指通过软件编程攻入他人计算机网络的非法入侵者,2002年中美计算机黑客大战时,双方网络高手绞尽脑汁攻入并破坏对方网站,中国内地计算机爱好者自称“红客”,因为黑有非法的联想,因此“红客”中的红便带有合法的意思。下面这些词都是通过反义类比派生的文化词语:廉内助→贪内助,朝阳产业→夕阳产业,通货膨胀→通货紧缩,baby boom(生育高峰)→baby bust(生育低谷),a hot news item(新鲜消息)→a cold news item(过时消息)。

第二个是同义类比:当语义场中有一个词获得了新的衍生意义后,我们就可以以现有的某个或数个词的相同点,利用同义类比创造出与其对应的同义或近义词,以形成一种新的语义空间上的分布平衡。例如:overlook在现代英语早期获得了deceive的意义,overlook的同义词oversee便拥有相同的“欺骗”意义;同理,当cram指deceive时,它的同义词stuff也经历了相同的词义变化。在这一类语义扩张中,还可分为语义扬升和语义沉降两类变化的情况:

①语义扬升:同一语义场的词语语义一起扬升,如terribly最初指“in a way that arouses fear”,现在词义范围扩大,它原有的不好含义逐渐弱化,现在它已经成为very的同义词,随后它的同义词awfully,frightfully,horribly也都拥有相同的“非常”意义,都变成了very的同义词;

②语义沉降:同一语义场的词语词义一起下降,比如英语词churlish、rude和villain,由于其中含有不好含义的影响,现在已经变成了贬义词。churlish最初指“rustic”或“common”,rude指“uneducated”或“uncultured”,villain指“lowborn”、“base-minded”或“rustic”,它们共同含有没文化、粗俗以及乡村的特点使它们变成今天的贬义词:churlish指“bad-tempered,rude”;rude指“offensive,intentionally bad-mannered,not at all polite”;villain指“criminal,troublesome young person”。

除了许静(2000)所谈的反义类比和同义类比,我们觉得还有第三种类型,即关联派生。语言中的类比现象(analogy)也经常使一些词的词义发生演变,最明显的情况是当一个词的词义发生演变时,这个词的派生词的词义也会随之发生演变。例如,diplomatic的原意是“外交的”(pertaining to international negotiations),它在19世纪初期获得了第二个意义“老练的”(skilled in the management of negotiations of any kind),于是名词diplomacy也发生了相应的词义演变,产生了“老练”的含义。例如,在汉语中,“饭碗”有表示职业的意思,于是人们由“铁饭碗”通过同义类比推导出“泥饭碗”、“金饭碗”的表达法,“泥饭碗”表示聘用的是合同职业,“金饭碗”表示收入高的的白领职业。人们由The Green Peace组织推导出green带有“爱好环境保护”之意,于是产生了绿色革命、绿色能源、绿色GDP等表达法。

许国璋先生评价说:“原始时期的语言是任意的,部落社会时期是约定俗成的,文明社会时期是立意的。”(许国璋,1991:26~27)许国璋认为在强调语言符号的任意性时,也不能忘记语言符号的理据性。也就是说,语言既有它的任意性,又有它的理据性,语言的绝对任意性和相对任意性形成了一幅语言在能指和所指方面的联系的完整图画。

英汉语符编码理据性变化趋势图(T16):

其实,语言符号的任意性和理据性并不矛盾,一般说来,复合词的构成是有理据性的,“不论是单纯符号,还是合成符号,都同时具有理据性和任意性”。(王艾录,司富珍,2002:56)考虑到复合词意义的产生离不开组成复合词的独立词素的理据性,索绪尔在《普通语言学教程》第六章中指出:“语言系统中只有一部分符号是绝对任意的;别的符号中却有一些现象使我们可以看到,任意性虽然不能取消,却有程度的差别,符号可能是相对地可以论证的。”这就是绝对任意性和相对任意性的来源,即语符“相对任意性原则”。索绪尔接着举例说,和单个法语词dix(十)、neuf(九)相比,法语中的复合词dix-neuf(十九)“有相对的理据”,即有相对的可论证性,因为dix-neuf的整体意义可从其组成分子的意义推得。(索绪尔,1980)

由此可见,所谓的绝对任意性和相对任意性不仅涉及语言符号的内部关系层面,即能指和所指在语言结构符号内部中的理据关系,而且还涉及能指和所指在自然层面拟声类比关系,即语言符号与其外部事物之间的关系。严辰松教授指出:“语言理据是辨识或诠释语言符号意义的依据。理据说明意义从何而来、形式何以如此,体现形式与意义之间或形式与形式之间的关系。语言理据分为外部和内部两类,存在于语言的各个范畴和层面。外部理据来自语言表述的客观现实,而内部理据产生于语言系统本身。语言理据在语言发展的历史长河中逐步积累而成,并非一朝一夕产生。”(严辰松,2000)因此我们可以用图表来表示语言符号的理据性演变过程:

语言符号的理据性演变过程图(T17):

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。