本书所考察人群的“家”并非自然地散布在上海这座国际大都市的不同区域。这一章首先是描绘了在这座城市伴随住房市场发展而发生着的都市空间布局的演变。在这个新自由主义逻辑所展开的都市空间内,围绕住房消费形成中的中产人群(Zhang,2010),通过消费实现他们的生活方式,他们的生活方式也由消费所构成,而这也正是新自由主义意识形态所突现的界定中产阶层的逻辑,也就是将构成中产阶层的生活方式普适化的逻辑。消费及其所构成的生活方式,两者都坐落于并构成了都市的空间。

更加具体地,本章首先呈现了,上海这座城市,正在人们怀着在国际大都市中安家的想象、以此而展开纷繁的寻找家的乐园这个过程中而形成其都市格局。这个过程,通过市政规划与房地产开发的推动而展开;它以“中产生活方式”为蓝本,具有意识形态同一化的趋势。其中关于城市及其居民的“本真性”的宣称,遮蔽了这种意识形态的建构,将建构自然化、物质化。其次,我在本章探讨了文化社会学对社会分层的分析。根据这一分析,“中产”虽然作为一个群体异质程度很高,但在生活方式上——追求、活动内容、活动场所等——却共享一些有迹可循的特征。我们据此可以考察人们通过住房、消费活动和自我解说所理解、呈现和追求的阶层归属。在此基础上,最后,本章具体介绍了深度访谈、现场观察的研究方法以及由此获得的访谈样本描述。

需要说明的是,如此获得的这65位被访者,并不能作为任何“群体”的“样本”来看待(Small,2009;Ragin,2000)。这不单是因为我无法采用随机抽样的方法来确定并访谈被访者,更重要的是,由于所谓“中产”并非是一个界限清晰的群体,那么,我们也就无法依此进行严格的统计学意义上的“抽样”。延续同样的逻辑,我们也无法认定这65个个体是否具有统计意义上的“代表性”或理论意义上的“典型性”。事实上,如同绝大多数质化的文化社会学研究,本书中的分析单元(unit of analysis)并非个人,而是意义的单位,即个人在特定场景下展开的具有特定可解读意义的一个行动或言说单元。分析的目标不是解释各分析单元之间的差异,而是挖掘它们之间共享的意义和主题。基于此,对书中经验观察的方法论层面的判断,需要如下方面的衡量标准。第一是事实,即我的观察和与被访者的对话的确凿;第二是经验的现实感(empirical fidelity),也就是符合我们对当代上海生活现实的普遍感受;第三是对异质的观察对象的覆盖面,包括不同个体、不同经历,以及不同场景等维度的考量;第四是在这些对经验材料的衡量基础上,我们所展开的解读的历史和理论的可信度(plausibility)。

附录一:

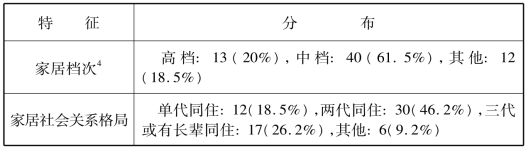

表2.1 访谈对象基本特征综合概括(n=65)1

续表

注:

1.少数特征的各类别的人数总和不到65是因为在这些特征上的信息缺失。

2.访谈对象中一位18岁的成年男子,是另一访谈对象的儿子。在计算平均年龄时被排除在外。这里显示的是2010年访谈时的年龄。

3.这里指的只是访谈对象自己或自己确定的“家庭”所在的居所,不包括他们还拥有的其他房产,包括出租或给亲戚、长辈居住的房产。访谈对象中多人拥有不只一处房产。

4.根据所在小区、装修内容和家居面积综合之后的主观判断。

附录二:

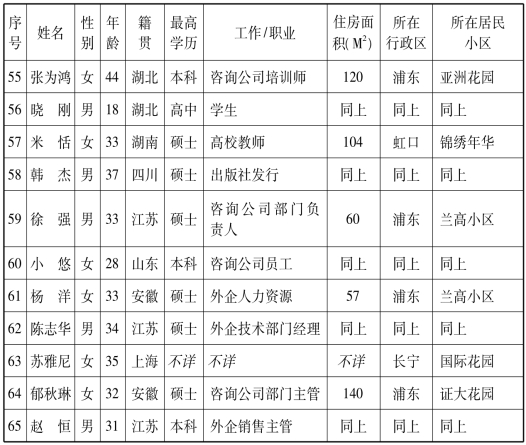

表2.2 访谈对象素描

续表

续表

续表

注:

1.遵循通常的社会学、人类学的伦理原则,保护访谈对象的隐私,因此,被访者的姓名都是化名。

2.为了防止可能的对于访谈对象真实身份的泄露,对于部分的居住小区的名称也做了修改。另外,夫妇或是母子共同接受访谈的,我将他们的编号相邻(譬如:64郁秋琳、65赵恒,俩人是夫妇)。这样,后三项内容(“住房面积”“所在行政区”“所在居民小区”),我将只标识出上一行的内容,下一行则显示为“同上”。

附录三:访谈纲要

介绍

1.建立良好关系。

2.向被访者简单介绍访谈目的。

3.向被访者解释访谈所涉内容——都市中产的日常生活是怎样的。

4.向被访者解释保密事宜——匿名,以及对于保密的承诺。

5.要求对访谈内容进行录音,以期获得允许;解释录音对于研究目的的重要性;若需要可以提供访谈内容的文字稿。

6.在访谈开始前,向被访者出示自己的身份证明以及介绍信。

访谈问题

一、被访者及其家庭的基本情况(个人经历、工作、家庭构成、居住状况)

1.您在这儿(行政区、小区名、地址、所属居委会、物业公司名称)居住了多久?(区分搬迁的时间和购买的日期的不同)

2.可以谈谈您的个人基本情况和经历吗?(包括年龄、籍贯、何时来上海/上海出生、教育程度、职业等)

3.您所从事的行业是什么?(如果目前不工作,也请描述此前的工作是怎样的?对这份职业/事业的感觉,以及花费在其中的时间有多少?工作地点在哪,平常上下班的交通工具是什么?)

4.您目前和谁一起住在这儿呢?请大致说说他们的情况。(家庭成员的年龄、性别、职业等)

二、家居空间中的媒体放置和媒介使用

5.家居空间的描述:楼层(包括整栋楼共多少层,一梯几户)、住房面积(建筑面积)、房型、朝向、房价(区分购买时和现在市价)等;各房间的功能性所在(如包括有厨房、餐厅、客厅、卧室、卫生间、书房、储藏室、阳台),以及通常每间房间的使用者和使用的时间段。(这部分请通过房型图加以解释,并请尽可能加注每个房间的面积)

6.室内设计、摆设等是请的设计师做的,还是太太或先生或家中其他/她成员的主意?家居设计中看重的因素有哪些?(通过照片来加以呈现)

7.媒介布置和使用(电视机〔是否可以收看境外台〕、电脑〔互联网、是否可以无线上网〕、电话、DVD、音响的摆放,有什么钟爱的品牌,购买时考虑的因素有哪些)、媒介使用。(几台电视机/收看的电视节目/时段/是否家人一起看/对孩子的要求、电脑通常放在哪里/谁用/对孩子的要求、家里有没有订购报纸/杂志/什么样的杂志/谁看、听音乐的方式/什么样的音乐、以什么途径看电影〔网上、去电影院或购买碟片〕)(媒介布置通过照片加以呈现,譬如电视、电脑所摆放的位置等)

8.您现在用的手机是您使用过的第几个手机?是什么牌子的?是3G的吗?用了多久啦?通常多久会换?平常用手机做什么呢?(譬如接听电话、收发短信、手机拍照、上网)购买手机时最看重的是什么呢?家人的使用情况呢?

9.您现在用的电脑/笔记本电脑是什么牌子的?这是您用过的第几个?用了多久啦?通常多久会换?平常用电脑做什么呢? (譬如浏览新闻、查找资料、收发邮件、打游戏、网上购物、理财等)购买电脑时最看重的是什么呢?家人的使用情况呢?

三、关于居住空间的变化

10.您当初选这里的时候,是通过什么渠道了解到的?最看重的是什么?(比如说,是因为周边交通方便——有×号线,高架就在附近等;生活设施完备——附近有××超市、菜场等;考虑到孩子上学的缘故,等等)您了解小区居民的大致构成吗?(比如,小区居民大部分是上海本地人,也有国内和国外,以及港澳台的居民)这个小区里邻里之间相互认识吗?会经常相互拜访吗?

11.您和小区的物业管理工作人员之间的互动如何?有什么印象深刻的事情?小区有成立业主委员会吗?您是否是委员之一?您对业主委员会有什么样的了解?

12.您和小区所属居委会工作人员之间的互动如何?有什么印象深刻的事情?

13.和这座城市的其他地方相比,您觉得现在居住的环境如何?(对于上海其他地方的了解程度,譬如会是什么样的人住在那些地方?您有朋友在那里吗?您会经常去拜访其他地方吗?)

14.您搬来这以前是住在哪里呀?为什么要搬呢?(搬家的次数和原因,住了多久?可以描述一下以前居住环境中最喜欢或是最不喜欢的是什么?)

15.如果要再搬家的话,您所理想的居住空间是什么样的?

四、日常生活是怎样的(包括休闲娱乐、社会交往、自我认同)

16.通常,您每天的生活是怎样的?(区分工作日和非工作日,比如请回忆一下最近一天的工作日或非工作日,您是如何度过的呢?)

17.工作时的时间安排会比较弹性吗?或者说可以自主?通常办公的地点是会在哪里?办公室还是家里或其他地方?

18.非工作的时候,会选择做什么?除了和家人一起,外出旅游(可以请被访者具体说明,每年有怎样的旅游安排?会去哪里?)之外,会和朋友一起聚聚吗?在哪里聚?通常会做些什么?讨论些什么样的话题?从这样的讨论中会有什么样的收获?

19.朋友圈里,大多是哪里人?对上海这座城市的感觉如何?会觉得可以融入/被排斥或是有一个过程?有什么特别的事情会让你记忆犹新,并且感受到作为上海人或是新上海人的活动和经历?您的朋友又是如何看待的?

20.有什么业余爱好?不同的家庭成员是否有不同?感觉如何?从事过哪些比较特殊或是印象深刻的休闲娱乐活动?请具体描述。还想要从事什么样的休闲娱乐活动?现在为什么没有这么去做?原因是什么?

21.日常的消费中,购物是家庭活动,还是家里某一成员来做,通常会去哪些地方购物(家庭日常用品、衣物、化妆品等,有什么钟爱的品牌),是否会无目的地去逛街?有什么样的收获?在购物时通常会考虑哪些因素?为什么?

五、获得允许,浏览家居布局并拍照

【注释】

[1]“文化社会学”也是一个多义的概念,包括“对文化的社会学研究”(sociology of culture)和“文化取向的社会学”(cultural sociology)。而正如美国社会学家琳·斯彼尔曼(Lyn Spillman,2002)所编辑的《文化社会学》(Cultural Sociology)读本所显示的,这两个含义的区分对于展开相关的研究并非至关重要。斯彼尔曼在该读本的“导言”中提出了一个有助于我们思考“文化社会学”作为一个研究领域和研究取向的方式:文化社会学关注的是意义生产的过程(process ofmeaning-making),该过程由日常生活实践、文化产品的社会生产和意义表达的文本三个主题范畴所构成。

[2]本小节中关于上海城市规划及发展中不同历史时期特征概括以及相关政策法规的颁布实施等,主要参考的是由上海史学家周振华、熊月之等主编的三卷本《上海城市嬗变及展望》。书的扉页上印着这样的献词:“谨以此书献给上海市人民政府发展研究中心成立30周年上海市经济学会成立60周年”。为避免行文烦琐,本书将不再重复注明这些参考文献。

[3]中共上海市委、市人民政府于1986年7月22日,将《上海市城市总体规划方案(修改稿)》上报中共中央、国务院。1986年10月13日,国务院批复原则同意《上海市城市总体规划方案》,同时指出这个城市总体规划方案可以作为指导今后上海城市发展与建设的依据,望认真组织实施。接着,学习批复和总体规划,并组织编制分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、各类专业规划,依据总体规划建设和管理城市,特别是编制了浦东新区总体规划和开发区详细规划,为浦东开发开放创造了条件。可参见,上海通,上海地方志办公室网站http://www.shtong.gov.cn/node2/node2245/node64620/ node64626/node64664/node64672/userobject1ai58450.html。

[4]具体内容是:1个中心城(上海市外环线以内的660平方公里左右区域)和9个新城(宝山、嘉定、青浦、松江、闵行、南桥、金山、临港新城、崇明)以及600个左右中心村。

[5]这两个大都市圈,分别为以人民广场为圆心,15公里为半径的核心区和以50公里为半径构建的都市圈。前者重点建设陆家嘴、外滩、徐家汇、虹桥、静安寺、真如、五角场等CBD(中心商业区)地区和城市副中心;后者则是将松江新城、嘉安新城、南桥新城、青浦新城、临港新城和宝山新城培育成为商务核心城市。

[6]至2003年,上海建成了总长为99公里的外环线,环绕约为630平方公里的陆域面积,将之确定为上海的中心城区(其面积与日本东京都中心23区的面积〔622平方公里〕大致相当,略小于纽约市的面积〔约800平方公里〕)。其中,包括上海浦西9个老城区,以及浦东新区大部分和宝山、闵行两区的一部分。中心城区的划定为上海向国际大都市发展提供了必要的空间基础。同时发展的还有大规模的住宅建设,新建住宅也主要分布在内、外环线之间,从而重新规划了都市空间的发展。也由此,极大地改变了上海中心城区的人口分布。从1990年到2000年,十年间环线内地区和内外环间地区人口占全市人口的比重发生了互换,内外环间地区成为整个上海人口的主要分布区;处于中心城区核心区的黄埔、静安、卢湾三区的人口10年间减少了69万余人,人口密度从54 201人/平方公里下降到40 136人/平方公里。

[7]见上海市统计局编:《上海统计年鉴1986》,上海人民出版社1986年9月版,第18、412页。

[8]自建国以来,我国长期实行严格封闭的户籍制度。1951年公安部颁布实施《城市户口管理暂行条例》。1958年全国人大通过的《中华人民共和国户口登记条例》,与1957年底和1959年初分别制定的临时工招聘规定和户口登记制度一起,标志着全国城乡统一的户籍制度正式形成。

[9]1979年,当时的上海市建设委员会从统建公房中拨出20套住房(923平方米),作为商品房出售给指定的对象——三侨(海外侨胞、归国华侨及侨眷)。出售侨汇商品房,既为落实侨务政策和对外开放的需要,也为探索住房商品化的试点。1984年起,侨汇商品房售房对象扩大到港、澳、台胞及有外汇支付能力的居民。个人购买商品住宅,实行国家或单位补贴。同年,经上海市政府批准实施了由市建设委员会制定了《上海市出售商品住宅管理办法(试行)》。1987年上海市房地产交易所成立。1988年9月17日,黄埔区举行首次出售公有旧住宅签约仪式,这次出售的平均房价为197.28元/平方米,从而开启了住房商品化的进程。1991年,上海市委、市政府出台了《上海市住房制度改革实施方案》,提出“逐步实现住宅商品化和自住其力”,“鼓励职工购买自住住宅,买房者给予优惠”,规定“各单位分配住宅时实行先售后租的原则”。1992年,上海使用住房公积金发放了我国第一笔个人购房贷款。1993年,上海市出台了《上海市关于出售公有住房的暂行办法》。1994年,上海市着手编制“九五”计划,明确了“房地产业作为上海的六大支柱产业之一”。1995年,上海市政府为了进一步利用外资开发经营内销商品住宅,加快全市旧区改造步伐,制定了《上海市利用外资开发经营内销商品房的规定》,以促进上海市对于外资的引入,加快上海市的旧区改造。1996年,上海市政府将内销商品房销售对象从原来上海市居民扩大为全国各地的单位和个人,将上海房地产市场向全国开放。1999年10月,《关于进一步深化城镇住房制度改革的若干意见》由上海市人民政府实施,确定了上海市进一步深化城镇住房制度改革的主要内容,并明确自1999年12月31日起,在上海停止住房实物分配,逐步实行住房分配货币化。

[10]1994年2月起上海试行对外来常住人口实行蓝印户口政策,相当于国际通行的“技术移民”和“投资移民”。1998年进行了修订,这一政策引发了一轮“投资移民”热,也相应地促进了上海房地产市场的发展(黄怡,2006)。2002年4月1日起上海停止受理申办蓝印户口,同年6月15日开始实施《引进人才实行〈上海市居住证〉制度暂行规定》,在全国首先推出居住证制度。其中规定,凡具有本科以上学历或者特殊才能的国内外人员,以不改变其户籍或国籍的形式来上海市工作或创业的,在上海居住半年以上,并有合法住所、稳定收入和职业的,可分别申领A、B两种《居住证》,从而放宽了对高科技人才的移民限制。《上海市居住证暂行规定》于2004年10月1日起全面推行,并规定所有在上海具有稳定职业和稳定住所的外省市来沪人员都可以提出申领。2002年12月底,为了配合、支持“一城九镇”的发展,上海市公安局下发了《关于本市鼓励人口向试点城镇集中的实施办法》,以鼓励在沪有固定工作和稳定生活来源的外省市人员在试点城镇落户。

[11]具体如:首先,上海的全部市级金融机构都集中在地处原英美共同租界中心的黄浦区内;市级文化活动场所多利用租界著名的老建筑改造而成,如人民广场(原跑马场)、市工人文化宫(原东方饭店)、市青年宫(原大世界)、市图书馆(原跑马场主建筑)、博物馆(原中汇大楼)等主要都集中在黄浦区;科学会堂(原法国学校)、文化广场在原属法租界的卢湾区,市少年宫(原外商豪宅)、市展览馆(中苏友谊大厦,原哈同花园)在原属公共租界的静安区;而上海的市级商业街,也都集中在租界原繁华地带。不仅如此,原租界地区还成了新的城市政治中心,几乎所有市级党、政机构都集中在原租界地区,其中市人大常委会、市人民政府、中共上海市委的四分之三的市局机关都设在黄浦区内。与此同时,新政权的党政军各类进城干部,纷纷入住因外国侨民归国、旧政权军政权贵外逃、部分资方人员及市民外迁等种种原因而空出(或被新政权没收)的原租界洋房、公寓中。这些人员与留在上海没走的旧上流阶层、中等阶层的市民,共同构成了旧租界地区的主要居住者群体(罗岗,2007)。

[12]主要从事城市空间结构及规划研究的李志刚、吴缚龙(2006),依据所获得的2000年第五次全国人口普查数据库中居民委员会的数据,展开了对上海城市空间居住分异的研究。他们的结果显示,尽管新的社会空间——如外来人口集中居住区和白领集中居住区——的出现正在打破原有格局,但转型期的上海存在着严重的住房分异现象。这主要是因为计划体制下的历史带来的“路径依赖”,以及政府机关、大的国有单位在住房供给上仍然在发挥作用。譬如,计划经济时代建设的工人居住区还大量存在,知识分子群体的空间分布还与上海高校的空间布局紧密联系等对社会空间的发展变化产生的影响。尽管他们的研究所采用的数据距我展开田野考察时已经有十年了,但是在我的田野考察中,可以经验地观察到的,这样的居住分异的情形依旧存在,但更多地受市场逻辑的推导,显示出高、中、低档的层次,对应了不同的社会阶层。

[13]上海在1949年之前,已经有了居住分异的历史,当时的都市空间已经被区分为上层和下层。而从近代上海开始,作为“乡村里的都市”的上海和“都市里的乡村”的同乡聚居(熊月之,2006)。即,上海如“孤岛”,被乡村所包围,而内部都市繁华与周边乡村景色交织,形成了“乡村里的都市”;而与此同时,同乡聚居,并携带、维系着原乡村的生活习性和社会关系,构成了“都市里的乡村”。这种居住隔离模式在城市发展历程中得到延续和演化,奠定了上海城市意象中社会空间隔离的格局。

[14]具体而言,关注都市生活方式激发了市政厅以“美化”公共空间(或对之的视觉消费)为导向,展开都市规划和建设,但伴随着它的是私人群体对特定公共空间的控制(如私人发展商开发并经营旅游、消费景点)。这些变化,渗入都市的物质和象征的经纬,城市因此不再是生产的景象(landscape),更是消费的景象。应对了这个都市特征和功能的变化,消费在都市政治经济学中的理论角色也更加凸显,它不再是理论阐释中的“残余概念”(residual category)。

[15]对这场“消费革命”,研究者也有持不同立场的看法。譬如,潘毅(Pun Ngai,2003)在其关于消费者革命的“魅影”(phantom)的一篇论文中,历数年轻的移民工人生产了超出其购买能力的消费物品,指出,消费主义本身是资本主义剥削的一种特别有效的形式,它销蚀阶级意识却又没有提供任何解放或是赋权的可能。由此,潘质疑消费这一幻象,称之为“资本的诈术”(ruse of capital)。再譬如,凯文·莱瑟姆(Latham,2002)在广州展开的田野考察,发现消费实践的主要功能,是“关于经济改革的负面的标识和测量”(marker andmeasure of the negative aspectsofeconomic reform)。戴慧思(Davis,2005)认为这两位研究者对消费文化的考察都是基于了法兰克福的传统,在该传统下,工作场所或是生产体系中的权力关系是阶级形成的基本地点。消费者——尤其是当他们参与到大众消费中时——是几乎没有任何主观能动性的受害者。而换一种视角则可以看到,消费实践为消费者认识和理解交往网络或认同形成提供了良机。从这一视角出发,戴慧思认为,尽管物质条件的限制和工作场所的政治等塑造了消费者实践,但是消费者仍然具有幻想、抵抗和赋权的可能性。由此,她提出,要通过城市居民自身的体验来考察都市消费文化,即把消费文化看作是一种叙事和对话的过程,一种交往的、传播的形式,而不是直接预设其要么是剥削和欺骗,要么是主观能动性和赋权(这样的分析思路也体现在她关于中国都市家居消费的田野考察中)。

[16]反映这样的思考,社会学家陈映芳(2008)在描述并分析目前中国城市开发运作体制的基础上,质疑这一体制的正当性,强调如何以社会正义和空间/利益的公平这样的价值理念为原则,以实现这样的正义和公平为目标之一,是考察城市空间格局的建构需要引入的价值参照。

[17]在祖金看来,所谓“本真性”,接近于列斐伏尔的espace vécu(法语:居住空间)一词,具有双重的内涵:既包括一系列扎根于客观存在的建筑物和土地的社会实践,也包括了建立一个弱势群体宣称其都市空间权利的隐喻性的框架体系。而这并不等同于说,要对土地使用的去商业化或是为穷人提供低利息的抵押贷款等。它所指向的是一个对于所有者权利的新的理解,包括了集体的而不是个体的对于城市的权利,这可以通过对于公共或私人所有空间——从社区的公园到街道——的管理而得以实施。而“本真性”又往往成为社会精英们所使用的话语策略,这样一来,使得拥有房产或是“可见的”的物件成为获得道德优越感的基础,而排除的是那些不能或不可以拥有城市生活权利的人群。也正因为此,我们必须要政治化(politicize)本真性的意义,即需要包含有扎根的权利,在某空间内生活和工作的权利,而不仅仅是消费它(Zukin,2009a)。换句话说,政治化城市的本真性,是在于对扎根、生活和工作空间的宣称,而不仅仅是消费这一本真性。

[18]斯威德勒的论述同布尔迪厄(Pierre Bourdieu)关于实践、福柯(Michel Foucault)关于话语等的论述不谋而合。布尔迪厄(Bourdieu,1989,2002)认为,客观世界的权力关系(位置之间的结构关系)制约了人的社会化过程,结构了人的惯习(habitus)。但惯习作为人对外在结构的内化,一旦被转换为人的主体性,又赋予人以主观能动性,由此得以展开特定的行动。这些行动又有维系或改造外在社会结构的作用(后果)。这就是结构-惯习或基础设施与上层建筑之间的辩证关系。从中,我们可以看到,斯威德勒和布尔迪厄都是以不同的方式来系统论述文化如何发挥其影响物质世界的作用。布尔迪厄通过“惯习”的概念,斯威德勒通过“工具箱”的比喻,而福柯则是用“话语的力量”(discursive power)来阐述这个关系。

[19]这部分内容得益于复旦大学社会发展与公共政策学院周怡教授在《文化社会学》课程(2009—2010学期)中的授课内容和课堂讨论。

[20]汤普森认为,“阶级”是被我们归入某个阶级范畴之下的那些人们在一定的历史过程中,通过自己的主观意识逐渐建构出来的一种现象。通过对英国工人阶级的形成过程的研究,汤普森强调阶级主体的自主经验以及文化的介入(英国文化传统,如宗教、下层社会的聚众传统、自由平等的共识以及经验本身等),他认为共同的文化经验和历史经验形塑了阶级。另外,对于阶级形成(class formation)作为一个社会的、文化的和历史的过程这个假设,也还有争论,其中的要点是,在多大程度上,这是一个在政治经济结构之外(之上)的过程(可参见Suh,2002)。

[21]布尔迪厄认为,惯习,具有外在性和内在性,一方面早期生活经验/经历在行动者思想和图式中的积累(经过社会化的积淀过程而具备的内在性),往往内化为行动者的解码能力。与此相应,另一方面,惯习的外在性,往往外显为一套生活方式和风格。

[22]比较集中地讨论中国中产阶级/阶层的界定、划分和规模、阶级认同、社会功能以及中国中产阶级研究的理论取向及关注点的变化等现象,可参见李春玲主编(2009),《比较视野下的中产阶级形成》(北京:社会科学文献出版社)。

[23]李春玲(2009)认为,中国社会学家对中产阶级研究的关注始于20世纪80年代后期,且多采用阶级分析的视角,即在阶级架构中定义中产阶级;1989年之后进入低谷期,到了90年代后期则多是从社会等级结构中加以定义,即处于社会各个维度分层(尤其是收入分层)中的中间位置的那一部分人群,且在这一个时期,政策取向的研究成为主流,强调的是中产阶级对于社会政治稳定和经济发展具有的重要意义。

[24]譬如,从各种家用电器开始,中国中产阶层的消费已经转移到住房和家用汽车之上。20世纪70年代,自行车、缝纫机和手表作为家庭主要大件耐用消费品显示着人们的消费水平和消费分层,按照当时中国城市居民的平均收入水平看,购买一个“大件”需要全家好几年的积蓄。因此能够首先拥有这些耐用消费品的往往是收入或社会地位在中等以上的“阶层”。

[25]我们可以通过对购物的分析,以进一步理解中产生活方式如何物化于都市空间及其间的活动这一过程。消费、消费活动及消费品,均是表达意义的符号体现和象征体系,从这个意义上说,消费在本质上是文化的。与此同时,消费又经常是一种社会交流(social communication)和表演的过程,是以他人的期待和评价为行为导向的,具有社会性(王宁,2011)。在《购物点:购物如何改变美国的文化》一书中,祖金(2011)以购物以及购物空间作为一个切入点,同时强调了时间的维度,分析和阐述了在美国,尤其是纽约,从20世纪90年代以来逐渐形成的都市文化所主导的消费文化。祖金的分析显示,首先,购物的空间一方面规范了在那里发生的活动——购物(活动内容、所遵循的规则和其中展开的人与人之间的关系),另一方面又由基本符合如此规范的活动所构成(constituted by and brought to alive by),因此,该地点的空间界定(商场而非会场)也就排斥了不合此规范的活动(如可购物但不可集会或学习)。这样的空间因此成为零售和购物这样的活动所展现的市场经济的关系得以展开的场所,也是个人实现其消费者这个社会角色的场所。或者说,这样的空间镌刻了特定的社会关系,以及满足并实现这样的社会关系的社会角色。这样的相互构成过程,或者也可以说是空间的社会生产和建构(Low,1996,2003,2009)。其次,这样的空间是世俗的(跟宗教和以宗教形式宣讲的政治意识形态相对,譬如不是寺庙,不是大会堂),它的存在和文化功能,在于满足人的欲望和以之为基础的追求。因此,它自然也就起着正当化这些欲望及追求的意识形态作用。这个意识形态作用中有民主的成分:每个人是平等的,都具有物质消费所可以满足的欲望(身体的、审美的、社会的),都有权参与“等价交换”这样的互动。这一成分体现在商场、购物场所的开放性,并使之带有“公共性”(服务)的表象。同时,这个意识形态的作用又具有反民主的成分,即隐含着对人与人之间的相互依赖、支持、帮助的排斥,对在此基础上的公共生活准则和公民身份(与消费者身份相对照)的排斥,对在悬置一切物质资源拥有的基础上的平等意识的排斥。这些根源于全球资本主义体系(结构)和新自由主义意识形态当中。

[26]此种类型的研究通常被称为“民族志”(enthnography)、“质性研究”(qualitative study),或者“自然主义的研究”(naturalistic research)。

[27]有社会学家认为(李春玲,2011a),在中国,有条件成为中产阶级的人,是从事白领职业、具有中等或以上文化水平,并且收入高于当地人均收入水平(各省/直辖市城镇单位职工平均收入)的人。而他们主要集中在城市——特别是大城市之中。譬如,在北京,符合这些条件的人占总人口的15.9%、约占就业人口的30%;在上海,符合相应条件的人占总人口的13.2%、约占就业人口的25%。这就是说,在北京,大约有229万的人有条件成为中产阶级;在上海,大约有221万的人有条件成为中产阶级。

[28]这个数据来自于复旦大学信息与传播研究中心所承担的《新传播形态下的中国受众》调查项目。对于该项目的说明和相关研究成果,可参见2012年第6期的《新闻大学》。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。