国家标志及其表征

特殊的国家文化以其特殊方式促使某一形象转化为标志,再加以再生产、传播、展示和神圣化,这整个过程是让人感兴趣的部分。什么样的形象才可以作为国家标志被复制和传播并始终维持其神圣性呢?

大众视觉文化的准则

一些学者通过研究某一国家视觉文化特征,试图回答这个问题。其既定前提是每个国家都有其独特的方式将某一形象转化为国家标志(national icon)。朱迪斯·古特曼(Judith Gutman)根据其摄影中的例子提出了最初的论据:虽然印度的照片都出自现代西方成像技术,但它完全没有延续西方现实主义的审美取向,而是反映出一种完全不同于西方的对印度现实的独特认识。[1]西方摄影中,观看者可根据一系列约定俗成的现实主义叙事手法逐一观看照片的不同部分。而在印度摄影中,所有成像部分均同时发生,好像是在脱离时间的理想化空间中。她以着色照片为例,说明印度早期摄影艺术家使用绘图不是为了对照片进行修补,而是为了避免技术成像与实物本身的趋同。

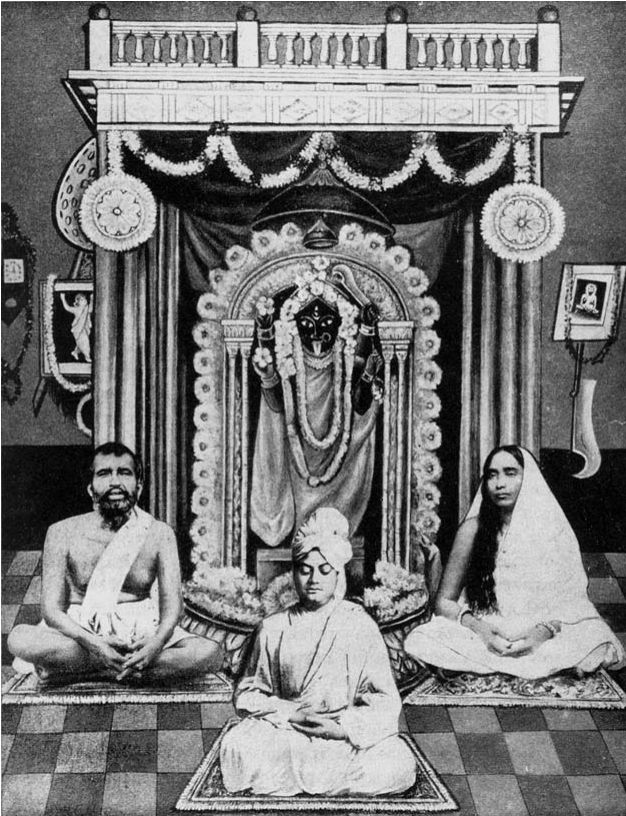

古特曼主张的印度审美观的独特性遭到批评,被认为过于简化且过分夸张。[2]但克里斯托弗·平尼(Christopher Pinney)等后来的学者对大众摄影进行了更为细致入微的研究,并试图定义印度大众视觉文化审美观的主要决定因素。例如,在遍布印度各地的达显(darshan)活动中,虔诚的信徒与神明的影像对望,通过这种注视与被注视的身体活动,接受神的赐福。这种仪式已经从神像延续到了拥有某种神圣特质的男女,甚至沿用到了政治领域:无论在印度佛教还是在伊斯兰教中,从皇族到各地首领,以及现代政治领袖如甘地,都与前来参见他们、企望通过目光接触圣者及掌权者来获取赐福的人们进行达显活动。一些学者称印度大众视觉意象中的神明或掌权者的表征手法是脱胎于达显这一活动。平尼列举了一幅在孟加拉地区深受崇敬并广为流传的圣者罗摩克里希纳(Ramakrishna)的平版印刷照片。照片中,他和他的夫人萨拉达(Sarada)及他的学徒斯瓦米·维韦卡南达(Swami Vivekananda)坐在加尔各答达克希什瓦神庙的卡利女神像前。[3](图1)这幅照片是合成的,三个人的影像插入到了卡利圣像的着色照片的前景,完全违背了现实主义叙事以及历史合理性的原则。(因为这三个人无法在照相机镜头前摆出这样的姿势。)耐人寻味的是,达克希什瓦神庙里的卡利女神像身边有两样极为现实主义的装饰:一边是装裱了相框被花环簇拥着的罗摩克里希纳的照片,另一边是一个指针指向九点的钟。这幅石板画影像如此组合,使观者可在一次仪式中获得四位圣者和神人的神圣力量的达显赐福。

图1:《罗摩克里希纳、萨拉达与维韦卡南达》,照相平版印刷照片,1920年(来源:平尼,《印度照像机》)

另外一个例子,阿希什·拉贾德雅克萨(Ashish Rajadyaksha)在评论早期印度电影先驱D.G.法尔科(D.G.Phalke)的经典文章中,提到法尔科发展了正面表演和向观众说话这些与西方电影艺术风格相对立的技法,在电影技术中置入流行的大众视觉观念,比如达显。[4]阿维德·拉贾戈帕尔沙(Arvind Rajagopal)提出近期百万人共同观摩电视连播的史诗巨作《罗摩衍那》,其实是每周对神的达显。[5]同样,平尼精彩地阐述了祭拜神明湿婆仪式的视觉再现,其神力通常展现为阴茎形状的湿婆林伽(shivalinga)。平尼指出:在一份广泛流传的印刷日历中,“在湿婆林伽中包含着帕瓦蒂(Parvati),其等级关系在空间上得到体现。在这幅影像中,我们看每一幅神像(murti)中都存在着神的生命(pran)。该图像包含着女神的神明的外形”。[6](图2)平尼指出,这幅图像正是运用摄影蒙太奇技术在印度中部某小镇工作室内进行加工的。运用复杂的影印技术,合成照片将一整张新娘的脸内置于新郎脸像中,这两个影像又被置于一个更大的新郎侧影中。“这一蒙太奇明显是在复制日历上湿婆林伽的形象”。(图3)

图2:《湿婆神与帕瓦蒂》,日历画,1983年(来源:平尼,《印度照相机》)

图3:《结婚的夫妇》,合成照片,1980年 (来源:平尼,《印度照相机》)

可以明确指出的是,即便现代影印和成像技术已经渗透到普通人的日常文化生活中,这并不意味着其亦采纳了大众领域中的现实主义视觉审美。相较之下,平尼借由19世纪晚期创造的广泛流行的石版画像,表明西方现实主义艺术之力被戏仿并被颠覆为一种“异相现实”(xenoreal)——“一种以殖民的方式授权的现实主义形式,流通于其发源的框架之外:它是被抛入殖民地的,在这里它(主要)自我指涉”。(图4)[7]如近期一些有关集市印张和日历艺术的展览和研究所显示的那样,很多西方现实主义艺术中的元素被自由运用于这些神话、历史,或者是社会主题的公众印刷品,同时失去了它们原先的含义,而并没有与任何更广泛的哲学或艺术观念中的“现实主义”相联系的迹象。(图5)平尼解释说:“古典主义和神话提供了一系列自身的理想行为方式供参考。古典主义和神话为它们自己理想化了的行为提供了一个参考系统,这些理想化的行为的可翻译性取决于它们的空洞性。在异相现实中有着双重的空洞性(并具有双重的生产性)。”[8]

图4:《爱神之灰烬》,石版画,加尔各答克巴根艺术工作室,1890年(来源:CSSSC 档案)

图5:《西瓦吉》,平版印刷画,普林邦巴拉特印刷工厂,1890年(来源:CSSSC档案)

图6:《巴加特·辛格》,平版印刷画,1950年 (来源:平尼,《神的影像》)

平尼就大众视觉印刷品中蕴含的政治影响阐述其观点,值得人们思考。他说:“一种民族主义图像的广泛传播表现了一段与书本上的印度民族主义标准描述大相径庭的历史。首先,抽象的国家概念激发出的深刻的爱国情怀,借由国家实体化疆土的视觉再现,有力地表现了出来。[9]其次,在大众想像中最具感染力的政治斗争图像是对于武装革命者(即英国人所谓的‘恐怖分子’)的描绘而不是非暴力群众运动的领袖。”[10](图6)现在就肯定平尼判断的合理性还为时过早,但就我所见,他提出了一个非常重要的大众政治研究的线索,特别是在这样一个大多数人都不能阅读的国度。视觉资源是只能被作为补充由书写和口述所传承的历史的插图呢,还是可以被允许重写那部历史?

最近,苏玛西·拉玛斯瓦米(Sumathi Ramaswamy)向我们讲述了一段精彩的视觉历史,讨论印度地图如何在20世纪中以其标志性的特质,被转化为女性化的和神圣的“印度母亲”(Bharat Mata)形式。[11]她指出:“为了再现神圣的国族空间,印度母亲需借由地图的轮廓来将自己与其他女神区分,以将她确立为特殊的国土疆域之神。”[12]地图也是人们能够想像和同时完整再现整个民族的最简易的方式。这一对民族国家的再现形式在贝拿勒斯的印度母亲神庙展现得淋漓尽致。由一位民族主义慈善家建造的这座神庙中所惟一供奉的神灵是地面上一块超大尺寸的印度地图浮雕,信徒可从上方的平台往下观看。某种意义上来说,这是将地理意义上的国土空间转化为神圣之物最直接的方式。

然而,所有这些尝试都假设国家文化中存在一些根本的思想和概念,它们能通过制造标志性图像来获得表征。我希望大家能更加关注这种实践本身以及创造这种行为的体制。这意味着抛开概念和理念,去关注生产和消费的实践。我并非主张实践是构成作为文化之特质的意义结构的外在表现,而是主张,大众文化是由各种实践组成的。当然,实践是由体制规范塑造的。“创造性自由”的空间可能存在于某种常规的框架中。“自由”也可能存在于对这些常规的抗拒。无论如何,这里的“自由”没有一个普适的答案。其相关性和效果取决于一组组特定的、镶嵌于文化制度的实践。

我认为,描述和理解实践的首要框架是规训(discipline)。规训是一整套经过授权的实践,文化产品通过它们而产生。米歇尔·福柯解释说,这是一套有谱系的综合体系,其内容可能有一系列来源。但是在一个特定的文化产生和消费体制空间内,规则会明确合法性原则和授权行为的内容,技术与技能、训练方法、等级标准、文化产品使用方式和品位的判断。规训通常会促成一种传统,通过纪念其起源——无论这种源头是历史的还是神话,赋予特定的文化生产实践与运用权威性。再者,塔拉尔·阿萨德(Talal Asad)指出,关于宗教规训,文化产品的审美与伦理特性不一定是实践者奉行的“创作自由”的一个功能,相反,越是严格有力地遵守这种规训,其产出可能更有价值。[13]

无论是人类学还是在艺术工艺特定领域的研究中,此种规训的研究并不鲜见。然而,一些特征与当代大众文化产生规律的研究结果有所不同。首先必须摒弃“文化产生规则”和“文化受众群体是一个有机整体”的普遍论断。研究者须接受不稳定的群体,或者承认根本不存在这样的群体。大众文化的生产者和使用者之间的关系可通过市场或传媒等机构进行调节。其次,我认为,我们必须远离保守主义的本能思想:保护正在消亡的艺术工艺。这样的保护行为是合理的,且可能会对现实世界中的艺术家和工艺师们有一定意义。但是,原有的研究方法无法解释以下课题:传统艺术产生的规训如何应对不断变化的大众文化环境。第三,它必须是在动态的过程中进行的传统规训研究。传统的人类学或是民间文化研究方法不再合适。我们更应该遵循其历史发展谱系,明确行为规训中的特定元素为何且如何改良,进而被新的元素继承与替代。这里不存在传统与现代的对比结构。作为传统准则自我革新改造的过程,旧体制和权威的式微、新体制的出现将成为这些研究的重要主题。第四,审美标准脱胎于这些规训。虽然传统规训的内容将对新环境中的大众文化的品质与品位的重新定义产生一定影响,但是单单明确传统规训中界定其品质和品位的准则和标准是远远不够的。关于权威和准则存在争论,不同传统技艺的价值水平,关于传统训练方法的质疑, 新的有关资质和技艺的评估,寻找新赞助商,吸引新的“大众”,对于创新思想的融入程度……所有这些都会让大众文化生产的审美评判产生争议。但这并不是说现在就没有任何区分和评判,也不是说生产者和使用者没有任何新的、旧的规范。通过进一步考察规训而非执著于艺术本质观念研究,我想,文化研究能够区分出大众文化产品的一些区别,进而提供关于大众品位评判标准的批判。

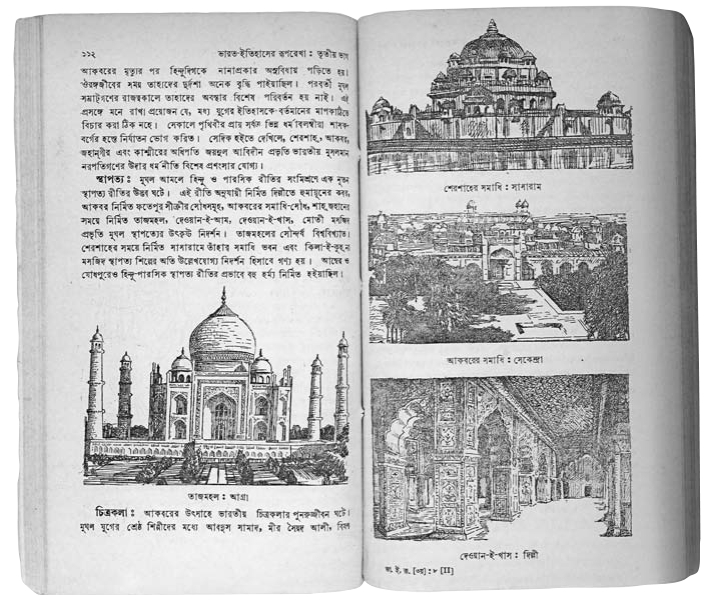

教科书插图

让我们看看孟加拉地区的教科书是如何展示国家纪念碑的。我对印度其他地区的教科书不能说了如指掌,但是当我发现它们之间差异很大的时候还是感到了惊讶。

我经过深思熟虑选择了这些资料。我会和大家探讨官方民族主义的内容,它作为国家政权内部的意识形态集合体而产生。这个集合体中大部分元素可以按图索骥地追溯到殖民时期甚至是前殖民时期。但是这些元素却被后殖民时期政府的官方民族主义思想任意地组合在一起。这些意识形态的功能,虽由政府监督和指导,但却不仅仅限于官方政府机构内部。一旦实施成功,这些官方意识形态就会顺势发展,延伸到非政府机构,如学校、俱乐部、专业机构、文化组织及大众媒体,等等之中。孟加拉地区有些中学得到了政府资助,但大部分都是私立的。私立学校的教科书由私立出版商提供,内容根据公共学校大纲撰写。

官方民族主义具有一定操演性与教育性功能。[14]在操演性方面,它必须体现出国家的统一和独立以及公民权利平等。就教育效果而言,官方民族主义则必须考虑到所有公民不可能被平等对待,因为并非所有公民都是行为理性的公民,他们必须经过教育获得真正的国家公民的资格。学校就成为官方民族主义践行两种功能的关键地点。在操演性方面,小学生经常参加由印度各类团体在国家空间中举办的活动,这些活动体现平等参与的理念。“多样性统一”的主题是国家观念最普遍的体现。学校校外常常举行共和日的游行活动等。[15]然而,在另一种模式中,学校通过课程设置、课本教育、教师讲解和学科体系成为官方民族主义教育功能得以执行的场所。所以,学校教科书的内容成为现代印度政治争论的中心也就不足为奇了。

图7:德里堡(展示了皇后努尔·贾汗所选择的府邸)。左面环上部的旗帜不可辨识。在1857年反叛活动被镇压前,虽然大部分印度有效政权已经被英国掌控,但红色堡垒仍是玛格汉王的居住地。(来源:《博物志》)

图8:贝拿勒斯河岸。(来源:《博物志》)

民族主义时期以前

《博物志》(Bibidhartha Samgraha,字面意思为多样性知识合集)由博学家拉吉安德拉拉尔·米特拉(Rajendralal Mitra)1851年创立并负责编辑。这是第一部图文并茂的孟加拉语杂志,经常发表涉及考古历史领域的文章。米特拉除了是孟加拉亚洲研究学会的领军人物外,他还是当时最著名的梵文编辑与艺术及建筑领域的顶尖历史学家。同时,他还是孟加拉地区地图出版及印度摄影协会的创始人。《博物志》中的刻版插图和历史论文都是从当时涉及该学科的英文出版物中摘选的。纪念碑图案的优美画质是殖民时期插图艺术和殖民地早期摄影的里程碑。[16](图7、8)当时民族主义尚未兴起。

梵天王、因陀罗、纳拉亚纳和湿婆等诸神于1879年巡游德里,搭乘火车从撒拉兰普出发,由雨神瓦伦开道,巡游了整个城市。根据有关这次巡游的记载,瓦伦很可能刚刚参加巴德科(Baedeker)或者是托马斯·库克(Th omas Cook)的《印度指南》的纪念活动(前者在1850年代初次发行,后者在1860年代初次发行),[17]这点从其访问描述中可知。比如,他知道城中大清真寺有201英尺长、120英尺宽,红堡延绵2.5英里。受新式英式教育的印度人中很少有人会质疑当时的常识:客观的知识都是殖民地的知识;客观的凝视都是殖民地的凝视。

学校历史课本中关于19世纪孟加拉地区的内容几乎没有插图。金属雕刻、平版印刷和铜版印刷在当时还很贵,而课本必须维持低价。铜版印刷是1857年在法国得到专利认可的,并于1880年代在欧洲和美洲地区适用于商业目的。第一个铜版印刷厂于1900年代在加尔各答建立。但是一些出版商的半色调模板是在欧洲制造的。当然,木雕运用广泛且价廉,却甚少用于课本印刷,极可能是因为它们被和市集的低价刊物联系在一起。当然,那个时候民族主义刚开始在孟加拉地区崭露头角。一方面,革命团体不断向英国政府发起猛烈攻击。革命分子接受审判并被处以绞刑,他们成为国家的殉难者。另一方面,由C.R.达斯(C.R.Das)领导的国大党举行了一次非常成功的不与殖民政府合作的群众活动。民族主义在文学、戏剧、艺术和音乐领域突飞猛进。

当然,学校的课程仍受制于殖民政权控制,教科书中不允许出现任何涉及反叛的内容。随意翻看一本1924年广泛使用的印度历史课本,我们会发现统治者和纪念碑的雕版插图与我们旧殖民历史书籍和旅游指南中的插图是一致的。[18]纪念碑有同样优美的特质,一些雕刻板看来是多次重复使用的。如果说,此时国家标志已经产生,那么它们还没有进入学校课本并在大众中传播。然而,这类书还创立了一种后来不断使用的历史插画方式:古代印度(被称为“印度教时期”)以印度教及佛教建筑为代表;中世纪印度(被称为“穆斯林时期”)以堡垒、胜利之塔和皇家墓园为代表(马苏拉博物馆中的统治者库萨那的无头雕塑是古代印度的例外,是一代代学生无尽乐趣的源泉)。有趣的是,现代印度或者叫英属印度时期的代表并不是纪念碑而是总督肖像。

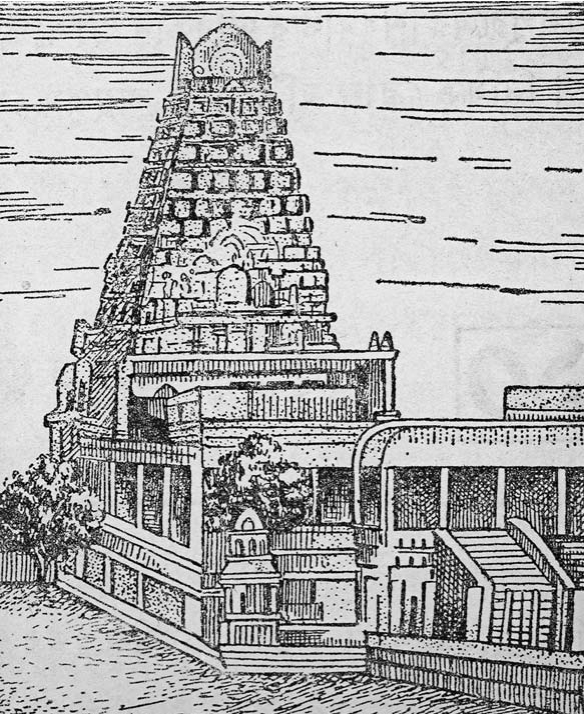

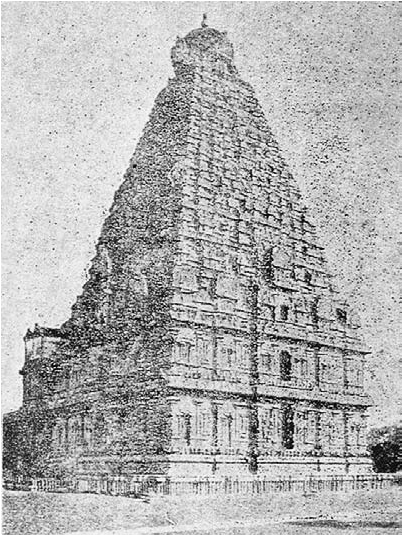

图9:坦贾武尔的湿婆神庙。卡利达斯纳格的照片,1950年,第107页。

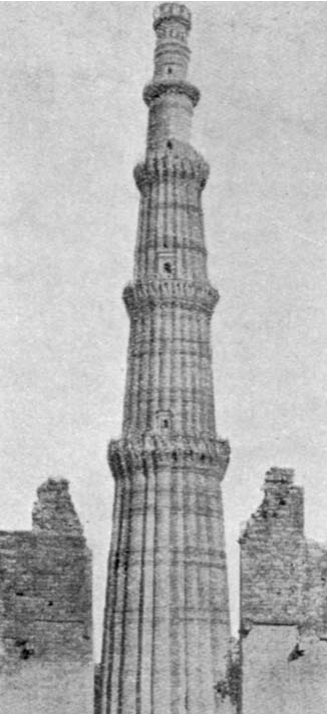

图10:库特布高塔。《我们的宇宙》中的照片,1953年,第72页。

民族主义的变革

1947年印度独立之后有一个类似的时间结点。人们都不确定故事将如何发展。官方民族主义还在形成过程中。当然,故事最终会向某个特定方向发展。

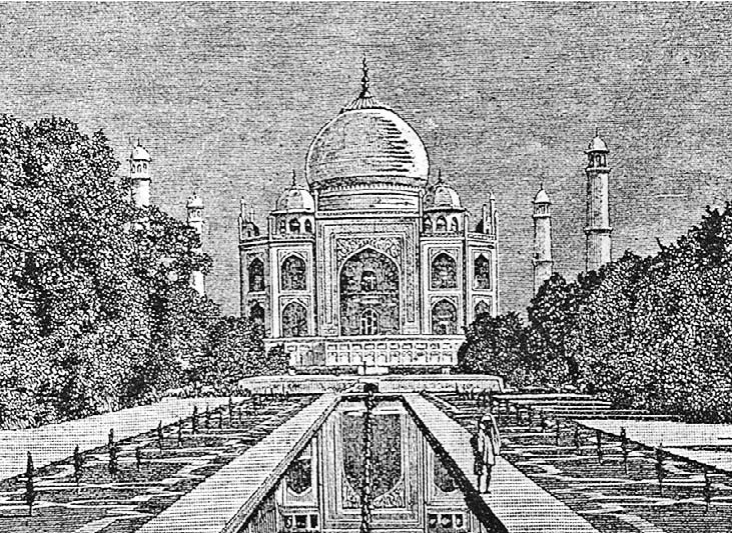

1950年代初的教科书在插图方面表现出一个重要的变化。雕版插图被含锌的网版印刷照片所取代。一本由知名历史学家卡里达斯·纳格(Kalidas Nag)于1950年编写的教科书中大量使用了照片插图,而作者本人是东南亚艺术和建筑领域的专家。[19]但是他们都有一个新奇的特点。画面的质感消失了。图片的前景中没有树,也没有水面的倒影,拉长的人影也没有了。历史纪念碑的图片开始拥有一种标志性的特质。看看泰姬陵的图像,还有什么好说的呢?很明显,它复刻于一块使用年限过久而失去艺术质感的金属刻板。

比较这一教科书和其他非用于学校教科书的儿童出版物,两者之间的差异还是很大的。《我们的宇宙》(Biswa Parichay)这本书由一家大型儿童读物出版社负责出版,此书针对高端出版物市场,采用了带有光泽釉质的纸张印制,图片精美,是用作馈赠嘉奖的好礼品。[20]书中的图片自觉地呈现出某种艺术感;而不是故意去满足任何标志性功能。比如,库特布塔矗立在一道破损的大门中间的图片以及耸立于亚穆纳河岸旁的泰姬陵的图片。这些图片都不会被编入印度独立后第一代受教育儿童阅读的教科书中。

图11:坦贾武尔神庙。迪利普·库马尔戈什的绘图,巴拉特,1974年,第103页。

图12:泰姬陵。萨卡和豪尔的绘图,Bharat-itihaser ruprekha,1973年,第112页。

接下来发生的事情无法用现代化理论或是关于发展的理论来解释。严格地说,这是一次反转,一次倒退。但这不是因为任何技术落后或技术空白。从1950年代后期到1960年代早期,历史教科书中的图片突然消失了,取而代之的是蚀刻版画或者雕刻画一类的影像,但其实这些是仿雕刻画的工笔画转印到金属板上的。而这些画绝非出自艺术家的素描,因为画中找不到一丝艺术家个人特色的痕迹。这些历史纪念碑的再现并没有明确的指涉功能——它们与真实空间时间里的真实物之间没有关系,相反,它们只是标志。

我给大家介绍一些随意选取的资料,因为类似现象在过去40年的教材中比比皆是。

让我们看看坦贾武尔神庙、库特布高塔或是泰姬陵。[21](图9、10、11、12)显然,它们是根据摄影图片影像绘制的——视角、方位、框架都证明了这点。但是它们不是照片,而是画。即使是伽腻色迦,那个“无头帝王”,也是按照他博物馆中雕塑的样子笔绘的。到底是什么原因让人们舍弃便利的照片影印呢?

我认为,答案可能源自国家标志的神圣效应。这是标志化效应的运作机制,它要求图像必须去除掉任何自觉的艺术审美痕迹。不能带有任何优美特性或色彩性效果,不带摄影角度技巧或任何异乎寻常、卓尔不群的效果。图像中任何多余的内容都要去除掉。任何在这种国家标志机制中没有位置的元素都必须从影像中移除。所以,图像中没有多余的树叶或者泛着波光的河面。神圣领域里不需要任何“艺术特质”。

国家标志的神圣效应在历史教育手段中扮演着一个奇特的角色。如我们所知,历史叙事中最常用的方式是讲述一段想像发生在上一个时代的浪漫故事。其目的是回到另一段时间里,从某种意义上体验当时的人事,以此来拉近时间的距离。这一历史故事,无论它是小说、歌谣或戏剧,都显然属于充满想像和时代错置色彩的文学体裁。但它也是历史教师常用的教学工具,并且我还怀疑,渴望回到古代的冲动常常是许多历史学家工作的动力。这种对历史对象抱持的浪漫主义态度拉近了研究的距离,而读者与参观者也得以被带入物件所处的那个时代。不同于传统的朝圣,这种态度也激发了现代人的旅游热情。这毫无疑问促进了一种视觉语言的发展,这种视觉语言不仅仅强调生动逼真,还要具有异域风情和风景画的格调。

而我所说的神圣态度与浪漫主义态度刚好相反,它让观者与物件之间保持着一种敬畏的距离。但是这距离不能由时间衡量,否则物件本身只能留在另一些人生活的已逝的某个时代。物件必须为“我们的”崇拜性的凝视所拯救,才能跻身“我们的”国宝圣地。我认为,纪念碑形象的标志性能够实现这一要求。我理解的一幅标志性形象并非仅仅是一幅容易辨识的传统标识。它是对一件圣物的再现,其形象带有原件本身的神圣特质。想像孩子们在国家纪念碑藏宝间里看到的一幅幅标志性形象不属于任何特定的空间或时间,而是属于国家的所有空间和时间。毕竟,民族主义人士会提醒我们国家源于久远的时代。与浪漫主义穿越的情怀不同,标志性影像要让真实物件本身脱离其所处的特定的空间和时间背景,并被放置到一个抽象的时空中,产生一种视觉错位。现在,与历史物件本身看起来残缺不全、惨遭亵渎的真实境地(比如,如游客看到的那样)不同,形象即成为最纯正最神圣的存在。标志性形象并不指向实物本身。

朱迪丝·马拉·古特曼辩称,与西方现实主义审美不同,印度照片反映出完全不同的印度独有的现实主义观念。[22]要说明这点最常用的例子就是绘制图片,绘图不是为了对照片进行修补,事实上是为了隐藏技术成像与实物本身的趋同。虽然认为古特曼主张的这样一种迥异的印度式审美的说法过于简单化和过分夸张有一定道理。[23]但她关于印度照片中的一切事物都是同时出现、好像处于同一完美时空中的这个说法,倒和我有关国家纪念碑形象的观点不谋而合。为了达到这样的效果,人们尽量避免使用照片原件,因为其中生动的特质会使形象附带上纪念碑存在的特定时间和环境因素。形象绘图能更好地控制这点,去除影像中的多余元素,以更加精炼的形式来表现神圣。

比如,让我们看一下这张从1987年的课本中截取的德里红堡的图片。[24]莫卧儿王朝的宫廷曾是帝国政权之所在,后来,苏巴斯·钱德拉·波斯的印度国民军因叛变及虐俘而在那里接受即将没落的英国殖民政府的审问。因此,德里红堡也被纳入印度民族主义的神圣版图。那些英国政府认定为叛徒的人被印度政府尊为国家英雄。自从1947年印度独立后,印度总理总是在独立日当天站在莫卧儿帝国红堡的城墙上致辞,这已经成为每年的例行仪式。每年的这一天,国旗升上旗杆顶端,飘扬在宫廷最高处。红堡图片记录下这一时刻,画面中其他内容都被去掉了,只看见宫廷的城墙与在空中高扬的国旗,这一影像被提升至抽象的理想境界。

还要补充的是,历史课本中还有另外两类图像也是无一例外地通过线条画的形式呈现的。一类是地图,由艺术家从不知名的来源临摹过来,另一类是当代占据整幅版面的国家元首影像。照片虽然常常是艺术家作图的依据,但却几乎从没有被直接使用。

可能有人会说,使用绘图取代照片是出于技术或经济原因考虑。难道绘图印刷更便宜吗?不见得,因为两者的印制程序是一样的,都是由含锌刻板印制而成。有人说线条凸版比起网版刻板用在劣等纸张上效果更好。这个说法还有点道理。但是如果一件教育器具或艺术器具能更好地以图片影像呈现,即使价格稍贵,也没有理由不运用于课本中。事实上,绘图运用如此广泛,刻板制造商都有将历史纪念碑图像的刻板印制运用于历史教科书中进行生产和销售。(图13)在我看来,这种理想化的绘图比平庸无奇的真实照片能更好地服务于国家的教育目的。

图13:红堡。刊登在加尔各答DASS兄弟目录上的广告,1960年。

我必须强调我们这里谈论的是教育体制中专业的、已成惯例的做法。当我们试图解读其内在含义时,我们并不认为参与其中的艺术家、出版商和教师会意识到其内在构架或者对此感兴趣。这是有关日常惯例的常识。

如果我能证明,即使在最近孟加拉地区课本印刷历经技术革新之后,即在电脑照相排版技术和胶版印刷术被引进和快速发展的20年间,历史插图仍延续了其一贯的模式,那么我的论点就得到证实了。但是我的证据还不够明确。过去十年间我所见的大部分历史课本都刊登着相同的线条画,即使其他文字部分运用了照相排版,而书本也使用了胶版印刷。[25]一项重大创新是封面运用了纪念碑的带光泽的彩图。一本教科书的中间页也增加了一些印于光泽艺术纸张上的彩图:三七舍利塔和泰姬陵的图片同我们在明信片上看到的一样。

但我也找到一本似乎已经打破惯例的教科书,书中舍弃了线条画并自印度共和国早期以来的半个多世纪之后重新使用了照片。[26]这本书里有很多彩色照片和彩色地图——质地同明信片图片一样。书中也收录了一些纪念碑的黑白图片,大部分都具有生动优美的质感,以期呈现出接近实物质感而不是神圣且遥不可及的抽象影像或神圣标志。(图14)这是否体现了一种新的潮流?现在下结论还太早。人们逐渐认识到随着彩色杂志、电影、电视的普及,即使是小镇和小村庄上的学生也正在接受这种视觉语言,开始感觉到标志性绘图古板而乏味。也就是说,人们可能会逐步倾向于印有彩色照片的课本。如果这是正确的话,我怀疑,新的教育技术在最新机械复制技术的支持下,会重新创造一种神圣的效果。通过它,由永恒的影像点缀的想像的国家空间能够存在于其光谱的纯洁性中,甚至比真实生活的原初还要纯洁。

图14:克里希纳的无头雕像。戈什绘图,Bharat:fbharatbasi,1974年,第30页。

或者,会不会标志性空间正在被去神圣化呢?可能浪漫主义占了上风,为那些重建历史的相关技术留有余地,使原始物件存在于此时此刻,激发人们联想,让人触手可及,同时,又存在于过去的另一个特定的时间和地点。我对此保持怀疑。如果艺术照片在历史课本中占有一席之地的话,那么我想,圣像也会以其他方式生产和流通。到底是什么样的形式,我还不得而知。目前来看,我觉得旧时影像还保持着其在孟加拉地区教科书中的地位。

【注释】

[1]Judith Mara Gutman,Through Indian Eyes:Nineteenth and Early Twentieth Century Photography from India,New York:Oxford University Press, 1982.

[2]For instance, by Christopher Pinney,Camera Indica:The Social Life of Indian Photographs,Chicago:University of Chicago Press, 1997, pp.95——96.

[3]这幅平版印刷照片于1920年印刷发行,后复制收录在Christopher。 Pinney, Camera Indica, p.105。

[4]Ashish Rajadhyaksha,“The Phalke Era: Confl ict of Traditional Form and Modern Technology”, in Tejaswini Niranjana, P. Sudhir and Vivek Dhareshwar (Eds.), Interrogating Modernity: Culture and Colonialism in India,Calcutta: Seagull, 1993, pp. 47——82.

[5]Arvind Rajagopal,Politics After Television:Religious Nationalism and the Reshaping of the Indian Public, Cambridge:Cambridge University Press, 2001.

[6]Christopher Pinney, Camera Indica, pp.116——118.

[7]Christopher Pinney,Photos of the Gods:The Printed Image and Political Struggle in India, Delhi:Oxford University Press, 2004, p.31.

[8]Ibid., p.32.

[9]这一点在拉玛斯瓦米有关制图呈现想像中、失落了的泰米尔故国的研究中也有讨论,参见Sumathi。Ramaswamy, Lost Land of Lemuria:Fabulous Geographies, Catastrophic Histories, Berkeley:University of California Press, 2004。

[10]Christopher Pinney, Photos of the Gods.

[11]Sumathi Ramaswamy, Goddess and the Nation:Mapping Mother India, Durham, N.C.:Duke University Press, 2010.

[12]Ibid., p.54.

[13]Talal Asad, Genealogies of Religion:Discipline and Power in Christianity and Islam, Baltimore:Johns Hopkins Press, 1993.

[14]霍米·巴巴已经作出过此种区分,参见“DissemiNation”in Bhabha (Ed.), Nation and Narration。

[15]更多有关印度共和日阅兵仪式以及官方新闻电影的研究讨论,参见 Srirupa Roy, Beyond Belief。

[16]有关殖民地早期,印度纪念碑呈现的独特性和科学性,参见Tapati Guha-Thakurta,Monuments, Objects, Histories, chapter 1。

[17]Durgacharan Ray, Debganer martye agaman, 1880; reprint Calcutta:Dey’s Publishing, 1984, pp.45——57.这是最早的孟加拉地区的旅游指南,讲述造物神访问英国统治下其造物的生存情况。

[18]Bijaychandra Majumdar, Bharatbarsher itihas, Calcutta:Sen Brothers, 1924.

[19]Kalidas Nag, Swadesh o sabhyata, Calcutta:Modern Book Agency, 1950.

[20]Biswa parichay, Calcutta:Deb Sahitya Kutir, 1953.

[21]The Tanjore image is from Dilip Kumar Ghosh, Bharat o bharatbasi, Calcutta:New Book Stall, 1974, p.103. The Qutb and the Taj pictures are from Dineschandra Sarkar and Kalipada Hore, Bharat-itihaser ruprekha, Calcutta:Vidyoday, 1973, pp.70, 112.

[22]Judith Mara Gutman, Through Indian Eyes Nineteenth and Early Twentieth Century Photography from India, New York, 1982.

[23]For instance, by Christopher Pinney, Camera Indica:The Social Life of Indian Photographs, Chicago:University of Chicago Press, 1997, pp.95——96.

[24]Sobhakar Chattopadhyay, Bharater itihas, Calcutta:Narmada Publication, 1987, p.182.

[25]Among popular textbooks today that continue to use line drawings instead of photographs are Nisith Ranjan Ray, Bharat parichay, Calcutta:Allied Book Agency, 2001; Jiban Mukhopadhyay, Swadesh parichay, Calcutta:Nababharati, 2002; Prabhatangshu Maiti, Bharater itihas, Calcutta:Sridhar Prakashani, 2001.

[26]Atulchandra Ray, Bharater itihas, Calcutta:Prantik, 2001.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。