何荣宗

[内容提要] 本文是一项有关香港社会精英结构的分析,主要以2006年至2007年的数据为基础,涉及40家市值最高的企业、27个对公共政策最具影响力的政府委员会(包括行政和立法会议)、20个规模最大的社会福利机构和8所大学,一共四个界别的董事局或委员会名单。整份名单包括1854个董事或委员会位置,牵涉1531位董事或委员。研究分析将集中于四个主题:(1)探讨香港各界的精英重迭之程度和格局;(2)集中讨论哪些是“精英互锁”程度中最高的机构及其特色;(3)分析拥有多重跨界别董事或委员身份的精英的紧密联系;(4)阐释社会上董事或委员身份交错重迭的结构,如何反映在香港唯一一个有直选代表而权力最大的立法会议员身上。

一、引 言

在学术界享负盛名的《大英社会学期刊》于1950年面世,第一期首篇文章为近代法国社会学巨匠雷蒙德·阿伦(Raymond Aron)撰写的《社会结构与统治阶级》,文章指出现代社会中“永远存在着一小撮人士,因身居社会上重要的位置,使他们可以挪用不与其人数比例对等的国家收入。”而阿伦强调“每个社会上特有的精英之间的众多关系”,就是一个社会的“精英结构”(the structure of the elite)。

在香港,整体而有系统地去研究政商精英结构的尝试极少,最接近这个题旨的算是梁家强(译音)于1990年完成的一份工商管理硕士论文,这份未公开出版的论文指出,早于二十多年前,“精英互锁”的情况已经存在于政商界主要机构董事局和委员会中,这些精英群因身系实力雄厚的商业机构,且大多具有独特专长,不少更与富有家族有连系,使他们能在社会上持续地获得优势。

另外,立法会张超雄议员在2003年提交的《政府咨询及法定组织的角色及职能检讨》中,证实政府任命咨询委员时,重迭的情况甚为严重,共有33人被委任于7个或以上咨询及法定组织,且其服务年限严重违反6年上限。《检讨》中亦证实委任偏重工商界人士及以男性为主。〔1〕

而在国外的文献中,早于1956年,著名社会学家赖特·米尔斯(Wright Mills)就已在《权力精英》一书中,把美国的精英群描绘成一个紧密的人际网络,当中包括商界领袖、联邦政府之政府要员和军队头目,这些人成功地联手支配着国家重要的政策。赖特·米尔斯称这群权力精英为“一系列重迭的‘人群’和交错紧扣的‘帮派’”。〔2〕而有关精英结构,特别是有关精英互锁的实证研究,自20世纪60年代以降,在北美和欧洲已获得广泛认可,〔3〕但很可惜香港在这方面的研究如凤毛麟角。值得一提的是在过去十年间,亚洲不同国家和地区已开始对精英结构进行研究,其中包括中国内地、日本、韩国、新加坡和泰国。〔4〕

而事实上,“九七回归”后,媒体上经常出现“商人治港”、“官商勾结”、“(官商之间)利益输送”等论述,这些指控,实在有必要回归到一个有系统的、实证的精英结构分析,作为检验的基础,再加以认定或否定,此乃本研究部分主要的背景和动机。

本研究是有关精英在四个界别——商界、政界、福利界和大学界之间的联系,假设当不同人士获委任于同一个机构,因出任董事或委员会委员而获得“会员资格”(membership)时,则不同人士之间便有机会进行互动,并组成“人际网络”(interpersonal network),而以此逻辑推演,当不同机构之间同时有一个或以上董事/委员出任“会员”时,则不同机构便会组成“机构网络”(interorganizational network)。基于以上的假设,我们以2006年至2007年的资料为基础,研究本港政、商、福利、大学四个界别中主要机构的董事/委员名单,进行一系列的“会员网络分析”(membership network analysis),〔5〕再通过讨论“精英互锁”的模式(pattern),指出精英与精英之间的重迭程度,当中包括上述之“人际”和“机构”层面的分析。

为此,我们自行建构了一个“香港精英数据库”(下文简称“数据库”),并以UCINET6作为网络分析之软件,整个“数据库”涉及40家市值最高的企业、27个对公共政策最具影响力的政府委员会(包括行政会议和立法会)、20个最大规模的社会福利机构和8所大学,一共四个界别的董事局或委员会名单,整份名单包括1854个董事或委员会位置,牵涉1531位董事或委员。

研究的分析将集中于四个主题:(1)“界别连结”:探讨香港各界的精英重迭的程度和格局;(2)“权力机构”:集中讨论哪些是“精英互锁”程度最高的机构及其特色;(3)“连系精英”:针对那些拥有多重跨界别董事或委员身份的精英,检视他们是否如赖特·米尔斯提出的“权力精英”(power elite)概念一样,精英与精英之间有着相似的教育和家庭背景、活跃于相同的名流会所,以及追求共同的利益;(4)“立法会分析”:阐释社会上董事或委员身份交错重迭的结构,如何反映在香港唯一一个有直选代表而权力最大的立法会60名议员身上。

二、主要概念和数据

本研究中,被纳入“数据库”中的人士称为“精英”(elite),而当同一精英同时位居多于一个董事局或委员会时,这情况就称为“精英互锁”(elite interlock),而当某精英同时在政、商、福利或政、商、大学三个界别同时拥有最少一个席位时,他就被称为“连系精英”(linking elite)。

“数据库”主要以2006年至2007年的数据为基础,包括社会上最大型、最有影响力的商业机构、政府委员会、福利机构和大学。

商界:录自2007年1月,香港市值最高的40家上市公司(附件1)。

政界:我们于政府官方网站搜罗与政府有关之委员会,将全部61个委员会的名单,加上行政会议和立法会后,交由一个由五名政治科学的学者和五名政府中高层政务官组成的专家团,投票选出当中15个最能影响政府政策的委员会,最后得出27个委员会名单,每个委员会皆最少有一名专家确认其重要性(附件2)。

福利界:以2005年香港社会服务联会出版的《香港社会服务机构总览2005》为基础,以书中介绍的每个机构之“全职人员教目”为标准,选出首20个拥有最多“全职人员”的福利机构(附件3)。

大学界:全港现时共有9所大学,其中树仁大学于2006年才正名为私立大学,故本次研究选取树仁大学以外之8所大学(附件4)。

根据以上95个机构和委员会,以公开之文字数据为基础,确认每个机构和委员会的董事局或委员名单。

此外,为对个别精英的政治资源作更深入的理解,我们通过香港政府民政事务局索取之2006年至2007年拥有三个或以上官方或非官方委员会身份的名单,当中涉及457个委员和1742个委员位置,这个数据库称为“民政局数据库”。下面的讨论,除非事先说明,我们以“数据库”进行分析。

三、“界别连结”:“商商重迭、官官相连”的精英互锁

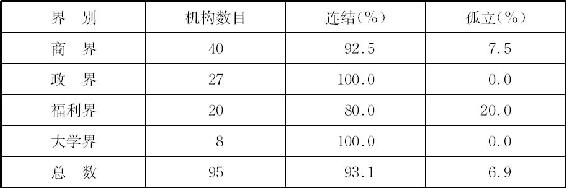

数据显示,四个界别之间的“精英互锁”程度十分高(表1),超过九成机构(93.1%),最少有一名董事或委员同时服务于其他机构的董事局或政府委员会。全部95个机构中,只有7个没有连系至其他机构,这7个“孤立”的机构包括3家内地和台湾企业(中石化、富士康和中国人寿)和4家传统的福利机构(仁爱堂、仁济医院、保良局和路德会)。这明确显示香港社会绝大部分具权力的机构均被相对少数的精英连结起来。

表1 界别机构连结情况

再看单一界别与其他界别之间董事重迭的程度和特点,表2显示除了福利界别外,商界、政界和大学界的主要机构均全面向商政两界靠拢,例如在所有从商界出发的董事人脉中,四分之三(74.4%)是连向政商两界,而超过七成(72.3%)从政界出发的委员人脉中,超过七成(72.3%)与商政两界连结,而在大学界别中,情况更现一面倒之局面,与政商重叠的程度超过八成(80.7%)。这反映商、政和大学三个界别都与政商两界机构有最多联系,至于福利界别的董事与政商两界的连系则相对偏低。

表2 分界别的跨组织连结

与美国同类型的研究相比〔6〕,社会各界与政商两界的精英重叠程度和格局大致类同。两者最大的分别,是香港大企业之间的董事重叠程度比美国更高[香港:48.7%,美国:37.9%(加权后)]。这情况很可能是因为香港市场的规模较小,企业容易通过收购合并而连结起来。

数据亦显示政府委员会相互间的委员重叠的比例甚高,接近一半(47.1%)由政界出发的人脉与政界内部的委员会连结,反映香港普遍存在一人兼顾多项公职的情况。这情况亦与美国同类型研究所得的数据相约[52.6%(加权后)]。

相反,香港的商界董事进入政界,又或者政界委员涉足商界的程度(分别为25.7%和25.2%),均不及美国高[分例为53.8%(加权后)和37.4%(加权后)]。值得一提的是,美国是现今发达国家中,“董事互锁”(directorate interlock)情况最为普遍的国家,当中尤以大企业老板直接投身政界而引致的官商重叠的问题最惹人关注。

然而,香港的政商连结程度不及美国,并不代表商界精英没有维持其政治影响力。反之,由于香港政府一直奉行“行政主导”的管治方式,政府的上层政治权力集中在行政领袖手中,即行政长官本人及其所委任的行政会议成员,这一小部分人的权力并不如美国的民选制度般,最高的政治领袖被广大选民的意愿抗衡。

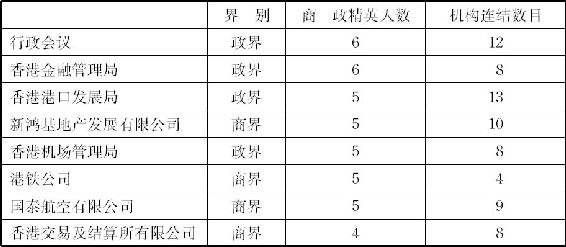

在“数据库”中,有203人居于超过一个以上的董事局或委员会,而当中33人则同时连系到商界及政界。在全部组织中,行政会议拥有最多政—商的连结精英,表3说明了行政会议为其中一个拥有最多政商互连精英的组织。此外,有12家大企业通过精英连系,与行政会议有所连结,是名单上的第二位。以上恰恰证明了政府高层权力与社会上最具影响力的企业有着紧密的关系。

表3 拥有最多商—政界精英的机构(前8位)及与其连结的机构数目

四、“权力机构”:董事重迭程度最高的15个机构

一个机构的董事局中,如果绝大部分董事同时又兼任其他机构的董事时,该机构则可以称为高度集中在精英的管治中,亦表示该机构与其他机构董事的重迭程度甚高;进一步推演,一些高度董事重迭的机构能有效地以最少的董事人数,掌握社会上最有实力的机构和政府委员会的信息,与最有权力的董事和委员进行互动,从而使它维持在社会上优越的地位。

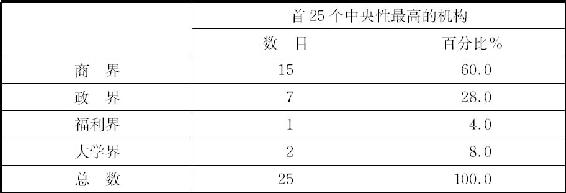

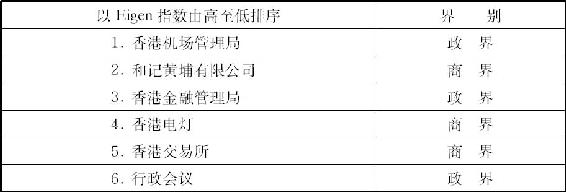

在统计学上,这种董事重迭的程度是指Eigen值的大小,以这个指标排列95个研究机构,结果发现在首25个董事重迭程度高的机构中,大部分(60%)为商界机构,近三成(28%)为政府委员会;此外,福利机构亦占一席(救世军),大学占两席(港大、科大)(表4)。而在首15个董事重迭程度最高的机构中,10家为大企业、政界占4席、大学占1席,而福利机构则被排除在外(表5)。

表4 机构的中央性*(即董事重迭的程度)

*委员会的大小并没有受限。

表5 15个董事重迭程度最高的机构

至于董事重迭度最低的(亦即是趋向“孤立”(isolated)的)15个机构中,9个(60%)为福利机构,5个(33.3%)为商业机构(均为中资或台资企业),另外一个为政府委员会(公民教育委员会)。这表示大企业与主要福利机构处于甚为割裂的状态,其中一个原因,是香港的大企业大多设有自己的慈善部门或基金会,可以自行进行公益活动而无需“入主”传统的福利机构。而近年来颇积极提倡的“商界展关怀”(caring company)活动,似乎亦无助促进商界与传统福利机构之间的连系。

值得注意的是,在十大董事重迭最高的大企业中,李嘉诚家族直接或间接控制了4个企业(和黄、港灯、长江基建和长江实业),而由政府占有相当股权的企业占2个(港交所和港铁),传统英资控制的企业亦占2个(恒生和国泰),余下的为李兆基家族持有的中华煤气。颇有趣的是,新鸿基地产在2008年上旬出现领导层风波,公司被传媒描述为“家族生意”、“自己人生意”,但以新鸿基地产在董事局变动前的情况来看,它是40家市值最高的商业机构中与其他机构董事重迭程度最高的企业之一,排行第六,显示把新鸿基地产说成是“自己人生意”并不完全准确。

五、“连系精英”:紧密的精英网络

在1531名董事或委员当中,203人(13.3%)同时拥有多过一个董事局或委员会席位,当中以跨政府委员会(60人)和跨大企业(58人)的精英最多(这亦引证了“商商重迭、官官相连”为香港精英结构的特色),次为跨政府与大学界别(41人),而再次之为跨政商两界(33人)。大学界别与政府的“精英互锁”的程度较高,很可能是因为我们研究的八家大学全属政府资助的大学。

在这203名有多重身份的精英中,14位同时位居商—政—大学或商—政—福利三个界别的董事或委员会(表6)。这批“连系精英”皆为男性华人,当中大部分(9位)为现任或前度大企业的行政总裁、董事总经理或同级的精英,包括郑海泉(汇控)、周松岗(港铁)、霍建宁(和黄)、冯国经、冯国纶兄弟(利丰)、范鸿龄(中信泰富)、李联炜(力保)、李国宝(东亚)和苏泽光(九铁)。

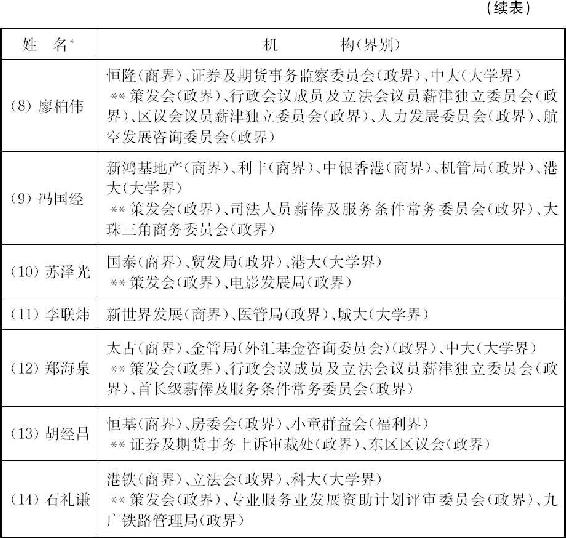

表6 14位同时位居商政大学或商政福利三个界别的董事及机构

* 排名不分先后。

** 民政局提供资料,当中省略了本研究已包含的咨询委员会。

单凭公开的资料,我们无法证实这些“连系精英”是否完全像赖特·米尔斯著名的“权力精英”概念一样,拥有类似的教育背景,活跃于相同的名流俱乐部,以及相互以姻亲来维持精英阶层的优势。例如冯氏兄弟均毕业于美国麻省理工大学和哈佛大学;郑海泉则毕业于中文大学;霍建宁和苏泽光则毕业于香港大学。又例如除了冯氏兄弟外,其他12位“连系精英”之间,并没有明显的亲属关系。然而,背景迥异并不表示他们利益的立场不同,我们所持的理由有二:

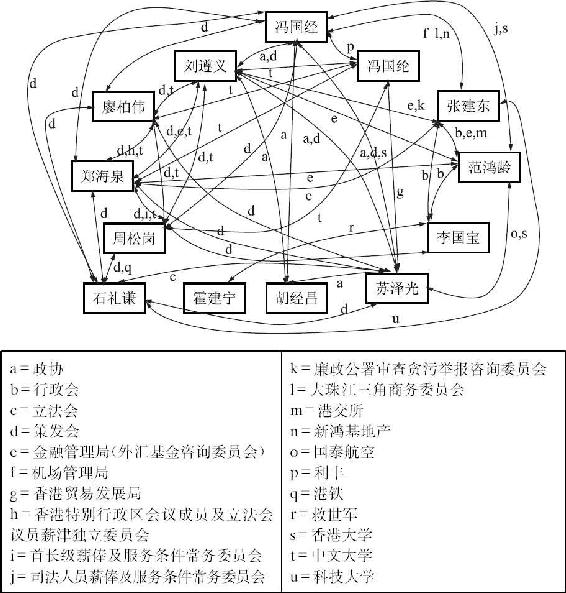

首先,数据显示他们有多个正式的“共同场合”进行互动,可以进行资料互通,甚至共谋,在14位“连系精英”中的13人,最少有一个董事局或政府委员会是两名“连系精英”同场共事的(图1),当中更不乏多于两个“共同场合”的情况,例如,张建东和范鸿龄就拥有最少三个“共同场合”,分别是行政会议、金管局(外汇基金咨询委员会)和港交所,而郑海泉与周松岗亦有三个“共同场合”,分别是策发会、首长级薪俸及服务条件常务委员会和中大校董会。而14位“连系精英”中,仅有李联炜一人与其他人没有“共同场合”。

图1

其次,表6亦显示大多数“连系精英”都与特区政府关系密切,当中李国宝、张建东和范鸿龄均为本届政府委任的行政会议成员(李国宝已辞任)。据民政局提供的数据,14位精英中10位获政府委任3个或以上的咨询委员会席位,而当中被委任议席数目达政府指引数目的上限,即6个席位者,就有3位,分别是张建东、范鸿龄和廖柏伟,而同时被委任5个议席的亦有3位之多,分别是冯国经、周松岗和刘遵义。

顺带一提,14位精英大部分直接或间接与中央政府维持良好关系,例如当中冯国经、刘遵义、苏泽光、胡经昌和冯国纶(曾任)是现任或曾任全国政协委员。霍建宁长期为李嘉诚家族所用,而李氏家族又一直受到中央政府重视,李嘉诚的儿子李泽巨为本届和过去两届的全国政协委员。此外,李国宝、张东建、范鸿龄是现时或曾为特首曾荫权委任,并得中央政府确认的行政会议成员,故此,行政会议成员亦间接听命于中央政府。我们深信这种政治上的安排并非偶然而生,而是反映了中央在“港人治港、高度自治”的原则下,对香港的一种政治管理(political governance)。

六、“立法会分析”:大众与精英间的权力失衡

众所周知,立法会是香港具民主选举成分的最高政治机构,我们特别对立法会议员与精英互锁的关系进行研究,主要因为民主选举是对“精英互锁”所呈现出的“小圈子”权力结构的一种制衡和互补,一些身兼政、商、福利、大学界别的精英,如果得到民意的授权,理应可以加强公共政策的认受性,对政府与民意之间因利益失衡而引起的冲突有缓和作用;反之,则会令民主力量与一小撮精英把持的官僚架构之间动辄出现不和谐的现象,甚至令政府权力认受性出现危机。

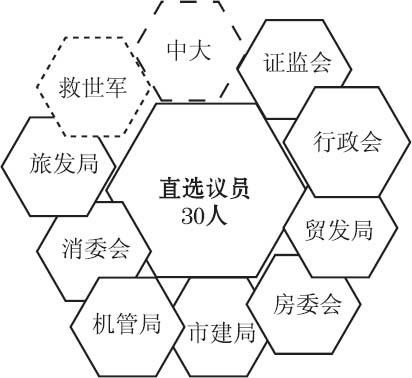

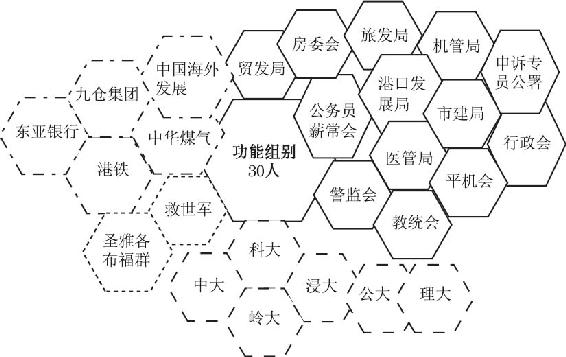

若将立法会议员以“直接选举”与“功能组别”区分,数据显示商、政、福利和大学界别的董事局或委员会位置均严重地向“功能组别”倾斜。30名“功能组别”议员身兼的董事或委员会席位涵盖了5家大企业,13个政府委员会,2个福利机构和6所大学,一共26个机构。反观30名“直选议员”,他们所获得的席位只包括8个政府委员会、1个福利机构和1所大学,涉及10个机构,总数不及“功能组别”议员的一半,且当中并未涉及任何大企业(图2、图3)。

图2

图3

此外,据民政局提供的数据,在30名“功能组别”的议员当中,14名获政府委任三个或以上咨询委员会席位,当中12人为“建制派”议员(陈智思、方刚、林健锋、林伟强、刘健仪、刘秀成、杨孝华、张宇人、梁君彦、李凤英、黄定光和黄容根),两人为”泛民主派”议员(单仲偕和李国麟),而在30名“直接选举”产生的议员中,只有8人获政府委任3个或以上咨询委员会席位,当中6人为“建制派”(周梁淑怡、陈婉娴、陈鉴林、李国英、曾钰成和田北俊),2人为“泛民主派”(李华明和刘千石)。

在香港,政府的权力并非来自大众(the masses),若当权者在分派政治权力时,执意倾向一小撮缺乏制衡力量的政商精英,在经济畅旺、政府民望高企时或许可以安寝;一旦遇到经济逆转、政府政策失误时,则极容易触发管治危机,掀动民怨,情况与2003年时相似。

七、总 结

总括来说,香港各界实力最强的政、商、福利和大学机构,大多通过“精英互锁”而连结起来;而与美国相比,官商重迭交错的情况大抵相约,但香港侧重于“商商重迭、官官相连”,而美国则倾向官商的跨界连结。

数据亦显示商官两界的“精英互锁”程度很高,其中一些证据更表示商官连系的程度比美国的情况更甚。顺带一提,在数据库内的40大企业中有不少是近年才在香港上市的中资企业,它们的董事局与其他机构的重迭度比不上其他以香港为基地的机构,如果我们把中国移动、中国神华等九家中资企业撇除出数据库之外,则精英占席位的比例将更高。

另外,若单凭公开的数据所得,结果并不支持米尔斯的“权力精英”论所提出的,精英之间有相同的教育背景,来自同一个家族,或靠互相联婚的方法去维持在社会上的优势。我们亦没有公开的数据去判断“连系精英”参与同一些名流俱乐部,如香港赛马会、香港会所等。尽管如此,我们却不能否定“连系精英”通过正式的董事局/委员会席,以及直接或间接跟政府维持良好的关系,而把各自的利益捆绑在一起,形成由一小撮人组成,关系错综复杂的利益群。

最后,我们把讨论集中在立法会的成分上,结果发现大众权力与精英权力之间的严重失衡。此处,我们必须强调,要讨论一小撮精英所拥有的权力与大众拥有的民主力量间的平衡,是一项很悖论的任务,原因是米尔斯一派的马克思论者认为“权力精英”是一种“小圈子”权力,只要有“权力精英”存在,就算有英、美般的民主制度,社会上仍然会出现少数人支配大众的情况。尽管如此,我们仍然倾向主张政府与有民意授权的代表分享权力(当然,民主代表也有自由去决定是否接受“小圈子”权力的“统战”)。要在当下去抗衡“小圈子”精英的庞大力量,例如要在某董事局或政府委员会中对一些危害大众利益的政策投反对票,都需要一些民意代表代行,这虽然无法扭转精英霸权的局面,但最少可以稍为减低其带来的负面影响。

(何荣宗,香港城市大学应用社会学系)

附件1

40大市值资产企业依次为:(1)汇丰控股有限公司;(2)中国移动有限公司;(3)中国建设银行股份有限公司—H股;(4)中国工商银行股份有限公司—H股;(5)和记黄埔有限公司;(6)渣打集团有限公司;(7)中国银行股份有限公司—H股;(8)中国海洋石油有限公司;(9)长江实业(集团)有限公司;(10)新鸿基地产发展有限公司;(11)中银香港(控股)有限公司;(12)恒生银行有限公司;(13)中国石油天然气股份有限公司—H股;(14)交通银行股份有限公司—H股;(15)中国人寿保险股份有限公司—H股;(16)富士康国际控股有限公司;(17)中电控股有限公司;(18)太古股份有限公司;(19)中国联通股份有限公司;(20)中国网通集团(香港)有限公司;(21)地铁有限公司;(22)中国石油化工股份有限公司—H股;(23)思捷环球控股有限公司;(24)中国平安保险(集团)股份有限公司—H股;(25)香港中华煤气有限公司;(26)香港交易及结算所有限公司;(27)和记电讯国际有限公司;(28)恒隆地产有限公司;(29)恒基兆业地产有限公司;(30)利丰有限公司;(31)香港电灯集团有限公司;(32)信和置业有限公司;(33)国泰航空有限公司;(34)九龙仓集团有限公司;(35)东亚银行有限公司;(36)招商局国际有限公司;(37)中国神华能源股份有限公司—H股;(38)长江基建集团有限公司;(39)新世界发展有限公司;(40)中国海外发展有限公司。

(http://www.hkex.com.hk/markdata/markstat/rpt_50_Leading_companies_in_market_capitalization_0701_c.html;查询日期为2008年6月27日)

附件2

委员会名单录自政府网页(http://www.gov.hk/en/about/govdirectory/govwebsite/index.htm;查询日期为2008年6月26日)并经筛选,包括删去11个牵涉商业范畴(例如:地铁有限公司)或其本身并没有董事会(如:廉政公署),或属临时性质[如:第29届奥林匹克运动会组织委员会马术委员会(香港)]委员会包括:(1)立法会;(2)行政会议;(3)城市规划委员会;(4)香港金融管理局;(5)房屋委员会;(6)申诉专员公署;(7)医院管理局;(8)市区重建局;(9)香港贸易发展局;(10)教育统筹委员会;(11)大学教育资助委员会;(12)香港机场管理局;(13)香港旅游发展局;(14)香港法律改革委员会;(15)平等机会委员会;(16)广播事务管理局;(17)公务及司法人员薪俸及服务条件咨询委员会;(18)青年事务委员会;(19)证券及期货事务监察委员会;(20)公务员叙用委员会;(21)消费者委员会;(22)香港港口发展局;(23)香港考试及评核局;(24)竞争政策咨询委员会;(25)妇女事务委员会;(26)投诉警方独立监察委员会;(27)公民教育委员会。

附件3

非政府机构包括:(1)仁爱堂;(2)仁济;(3)匡智会;(4)扶康会;(5)明爱;(6)东华三院;(7)保良局;(8)香港小童群益会;(9)香港中华基督教青年会;(10)香港青年协会;(11)香港红十字会;(12)香港耆康老人福利会;(13)香港基督教女青年会;(14)香港基督教服务处;(15)香港痉挛协会;(16)香港圣公会福利协会;(17)香港路德会;(18)救世军;(19)圣雅各布福群会;(20)邻舍辅导会。

附件4

8所大学分别为:(1)香港城市大学;(2)香港浸会大学;(3)岭南大学;(4)香港中文大学;(5)香港理工大学;(6)香港科技大学;(7)香港公开大学;(8)香港大学。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。