從先秦儒道語用觀看中國學術體系的建構

(臺灣)楊雅雯

自二十世紀新文化運動以來,中國傳統為學方式受到西方學術的極大挑戰,最主要的兩種分别是以胡適、馮友蘭為代表,受英美影響的全盤西化理念,和以郭沫若、侯外廬為代表,以馬克思主義、唯物史觀來解讀傳統中國文化的潮流。其中以英美學派影響最大,此派學者對自身文化傳統的研究,皆以西方學術為準則與參照,甚至整體學科的建置,也以西方的學科分類為歸依。近30年來,中國學者對於這樣的學科研究與分類情況,逐漸發現其窒礙難行、掛一漏萬之處,同時更加體認到建立起自己的學術體系之重要性(1)。

本文試圖梳理先秦儒家、道家關於“語言”的討論,以突顯出中西學術的起始根源、發展脈絡、側重面向、學術概念都大不相同。中國文化有自己的傳統,應該建立起自己的學術體系;而在此過程中,對子學的重新認知與整體的研究,當是不可或缺的重要環節。

一、孔子的語用觀

孔子上承西周王官學並下開東周諸子學,孟子稱他為“集大成者”,我們發現其德才學養上的兼容並蓄亦體現於《論語》中大量關於“言”的討論,基本已涵蓋了後人所有言語主張的可能。

(一)“不能言”與“便便言”

孔子對言語的態度大抵可分為兩種,並見於《論語·鄉黨》首章:“孔子於鄉黨,恂恂如也,似不能言者。其在宗廟朝廷,便便言,唯謹爾。”前者是日常居處、鄉間鄰里的言談,態度是温恭信實、好似不會説話般,其動機在於“不欲以己之賢知先人”(2),更進一步要“君子欲訥於言而敏於行”(《里仁》),不僅温恭遜讓,更要木訥遲鈍,乃至小心謹慎:“敏於事而慎於言”(《學而》);在這裏,“言”與“行”之間建立了一種微妙的關係,既在表現上相對立,又同時作為心志的表徵。一方面“君子恥其言而過其行”(《憲問》),也就是以華而不實為恥;另一方面,“言忠信,行篤敬,雖蠻貊之邦行矣。”(《衛靈公》)忠信、篤敬,都是心的品質,則孔子真正的意思是“以忠信之心發而為言”、“以篤敬之心發而為行”,言行不僅是言行,更是“心”在外可見的徵象;所以《堯曰》篇記載孔子説:“不知言,無以知人也。”這種“知言以知人”的傳統,往下延續到孟子,成為他重要的“知言”主張。

如果以“孔門四科:德行、言語、政事、文學”(《論語·先進》)來看,則以上這種“恂恂如也”的鄉黨之言,所強調的與其説在“言語”,毋寧説在“德行”,重要的不是談話的内容或修辭,而是談話的初發心;君子的心力不應放在賣弄學問修辭上,而應放在省察己心、涵養品德上。另外一種宗廟朝廷上“便便言,唯謹爾”的言語,則應屬於四科中的“言語”一門;於此,孔子的標準不再是“剛、毅、木、訥近仁”(《子路》),而是“朝,與下大夫言,侃侃如也;與上大夫言,誾誾如也。君在,踧踖如也,與與如也。”(《鄉黨》)朝廷上的孔子一改“仁者其言也訒”(《顔淵》)的標準,或者和氣歡樂,或者中正有辯,或者適切有威儀(3)。這兩者之間的差異,主要在於對象與環境;平時居處的言説所映照出的是個人的品格修養,廟堂之言則是工作專業的發揮,更重要的是談話的對象與時機,所以孔子説:“侍於君子有三愆:言未及之而言,謂之躁;言及之而不言,謂之隱;未見顔色而言,謂之瞽。”(《季氏》)該説或不該説、什麽時候説、如何根據君主的喜怒來判斷説話的時機,都是這門“言語”學問的重要功課。

另一則更進一步的論述記載於《子路》篇:“誦《詩》三百,授之以政,不達。使於四方,不能專對。雖多,亦奚以為?”此處的“專對”乃出使他國的外交辭令,較之廟堂朝廷君臣應對,負載着更重要的任務,不僅要完整傳達兩國之意,更要完善地展現本國文化,或該使者自身的學問、才情、教養、機智。這種言語可説是“禮”的一部分(4),如何透過言語來恰當地展演“禮”,是孔子這裏所關心與討論的。

(二)“辭,達而已矣”與“巧言令色”

雖然言語負有廟堂、朝廷等政治外交之重任,也各有其相應的要求,但都不應違背“德行”這一最高宗旨;一個人唯有才德篤實,所説的話才能够取信於人;而所謂的修辭,也不應越過道德的界線。《論語》中兩次記載孔子説“巧言令色,鮮矣仁”(《學而》、《陽貨》)(5),可以看出孔子多麽厭惡將話説得花俏好聽去討好人;言語動聽只是表象的問題,根本在於説話者内心是偏邪不正的。這觀點到了戰國儒家,便有了《易傳》“修辭立其誠”的修辭主張。

那麽孔子關於言語修辭的要求是什麽呢?《衛靈公》記載孔子所言:“辭,達而已矣。”言詞最重要的功能在於正確完整地傳達心意,無論是外交辭令上的“達政專對”,或日常説話的君子之言,或引導學生的教學言説,一概都應以“達意”為目的與終止,不要雕琢粉飾,點到即止。這樣的準則固然不易發展出後世的修辭學,卻更容易將言者與聽者的注意力集中在溝通這一真正目的,即雙方認知的盡可能接近上。要真正達成溝通是極困難的,尤其在精神最細微玄妙的層面上,言語往往顯得心有餘而力不足,則“辭,達而已矣”不僅是基本準則,也是最高追求。

(三)“欲無言”

除了日常及廟堂的言説外,《論語》中還可見到孔子對言語的另一種觀點——“無言”,語見《陽貨》:

子曰:“予欲無言。”子貢曰:“子如不言,則小子何述焉?”子曰:“天何言哉?四時行焉,百物生焉。天何言哉?”

關於這一則的涵義,古今學者有各種不同的闡釋(6)。我們認為,從《論語》中當可找到最接近孔子原意的理解。《陽貨》篇第九章記載:“子曰:‘禮云、禮云,玉帛云乎哉?樂云、樂云,鐘鼓云乎哉?’”孔子在這章裏所傳達的,是世人將禮樂僵化於表象的玉帛、鐘鼓,卻忽略了禮樂所由發的内在仁義,油然而生的痛惜之情;程子注此章曰:“禮只是一個‘序’,樂只是一個‘和’;只此兩字,含蓄多少義理。”(7)若我們再向深處探去,則秩序與和諧,乃是“道”的流暢運作,一如“四時行,百物生”的自自然然。

我們還可以看到《公冶長》篇中記載:“子貢曰:‘夫子之文章,可得而聞也;夫子之言性與天道,不可得而聞也。’”“性”與“天道”之所以不可得而聞,並不是因為孔子不説,而是由於這兩者是無法言説的,只能靠個人經由努力修養而有所體悟;所以夫子不言,並非故意不言,而是在思維或經驗世界中,的確有一部分是言語文字無法描述、説明或論證的(8)。

綜合以上討論,我們可以將“予欲無言”改寫為:“道云、道云,言説云乎哉?”孔子之所以“欲無言”,乃是由於學生或世人越來越將“道”僵滯於他的言辭語句中,卻無法體悟這些教導背後所要傳達的、無以言説的道。

於此,我們看到了孔子對言語的反省,並指出了言語的有限性。這種“無言”的主張,在《論語》中可説是鮮見的唯一,其背後的哲思卻屢見於《老子》與《莊子》等道家論著。我們可以説,孔子與老、莊同樣地體道,而孔子更加強調的是道在人倫日用上所展現的秩序與應有的禮,而非道本身的闡述或種種抽象概念的釐清。

從以上討論可以看出,孔子關於語言最首要的考量,在於作為有德君子所該展現的言語態度,從對象與情境的不同來選擇表現的方式與程度,而其宗旨均不離忠信,目的則在於“達”。後來曾子更進一步將言説的語氣作為修養自身的重要方式,《泰伯》中他説:“出辭氣,斯遠鄙倍矣。”注意説話的語氣,便可以讓己心遠離鄙俗粗慢;言説作為修養的一環,由外在言行的約束來達成内在德行的涵養,這種修養方式到了戰國更由孟子繼承與發揚。

二、孟子的語用觀

《孟子》中關於語言使用的討論並不多,但他在先秦到兩漢這段語用觀發展産生極大轉變的歷史過程中,實具有關鍵性的影響。孟子上承孔子的“不知言無以知人”,並結合了曾子、子思一脈傳承下來的修養方式,與戰國時期的游士辯説,發展出他的“知言”理論。

“知言”之説出自《孟子·公孫丑上》“知言養氣”章:

“何謂知言?”曰:“詖辭知其所蔽,淫辭知其所陷,邪辭知其所離,遁辭知其所窮。生於其心,害於其政;發於其政,害於其事。聖人復起,必從吾言矣。”

“知言”的提出始於孟子弟子的提問:“敢問夫子惡乎長?”孟子答曰:“我知言,我善養吾浩然之氣。”歷代學者對此章均各有見解,我們以為要了解此章,最好的途徑莫過於透過《萬章下》中孟子所提出的“巧”與“力”:

智,譬則巧也;聖,譬則力也。由射於百步之外也,其至,爾力也;其中,非爾力也。

以修養工夫觀之,巧得其中,即心的端正中和;力得其至,即修養工夫的持恆積累。我們認為上文所談的“知言”當即此處的“巧”,指心的中正無偏;“養氣”則為“力”,指修養的有恆與持續;孟子以“知言”、“養氣”二事回答弟子的提問,可謂概括了其修養方式最重要的兩項特質。

孟子説“知言”,所談只是他心端正中和後所得功效,而非以知言作為其主要修養方式。一個人心中一旦有所遮隔、沉溺、叛去、困屈,其言語自然就會相應地顯示出偏頗、放蕩、邪僻、逃避的特點(9);簡言之,言説作為心的表徵,完全可以透顯出心的中正或偏向與否。要感知一個人言語的偏向,乃至其偏向的特質,則猶如拿權衡去丈量他物,權衡必須先調校中準了,所得到他物的輕重大小,始能正確;正如程頤的注解:“心通乎道,然後能辨是非,如持權衡以較輕重,孟子所謂知言是也。”(10)程顥則説:“孟子知言,正如人在堂上,方能辨堂下人曲直。若猶未免雜於堂下衆人之中,則不能辨決矣。”(11)由此可見,孟子在以“知言”為自己特長的同時,其實也暗示了他的心可以保持端正無偏。

孟子身處戰國亂世,多次提出“反求諸己”,“言語”於他,更是強調其作為“心”之表徵的功能,而言語的使用,無非是要藉之了解言説者心的狀態;作為曾子、子思一派後學,他以孔子的語用觀為其思想根源,結合當時百家争鳴、遊士横議的特殊情境,並融入了自身修養理念,發展出了“知言”理論,其内涵所指實為“心”的中正;其語用觀仍著重於將言語作為工具,用以洞悉言説者内心的偏失所在。

三、荀子的語用觀

荀子首重禮治,故他在言説主張上,主要從政治教化著眼。荀子多次強調“君子必辯”,語見《非相》篇:“君子之於言也,志好之,行安之,樂言之,故君子必辯。”“君子必辯。凡人莫不好言其所善,而君子為甚焉。”君子能先衆人得先王、禮義之道,必當好言、樂言,孜孜不倦善誘衆人以進學,如《不苟》篇裏提到“言辯而不辭”、“辯而不争”。他還説“小人辯言險,而君子辯言仁也”(《非相》),並區分小人之辯、士君子之辯、聖人之辯。

荀子可説得孔子禮治、教化思想之一端,故其語用觀偏重於言語的教化功能,主張君子必好宣傳其學説思想。這與著重自然、強調言語有限性的道家學派正好截然相反。

四、老子的語用觀

孔子關於言的討論只有一小部分涉及“道”,而引出言語的有限性;老子則以“道”為其主張之核心,因而他關於語言的篇章,幾乎都是針對其局限、質疑其功能,而主張“不言”。如第五十六章:“知者不言,言者不知。塞其兑,閉其門,挫其鋭,解其紛,和其光,同其塵,是謂玄同。”真正的“知”是“不言”的,何以不言呢?正是由於語言的有限性,有所言説,就對他所要表達的“大道”有所限定,無法周備,也無法完整而精確地傳述,所以真正的知者是不以言語來闡揚“道”的。

《老子》第二章:“聖人處無為之事,行不言之教。”在老子看來,最高境界的行事,不是没有目的,而是不帶任何私我目的的作為,因為没有任何私心的作用,所以一切人、事都能够在聖人的行事中找到各自的位置與最好的發展方式,成其本然,所以聖人要“處事”,可是要“處無為之事”;同理推之,聖人要行教,且要行“不言之教”,教誨不由言出,而由身、由行、由日常的點點滴滴彙聚而成,受教者並非經由言語來聽聞聖人的教導,而是經由五官的觀察與心的感受。在這裏,我們看到了一個超越語言文字的世界,那個世界不在語言文字可描述的範圍内,僅能藉由心領神會來傳達。

然而,能够親受並領會聖人“不言之教”的幸運者終究有限,老子畢竟需要透過言説來讓其他人意識到“道”的存在,所以他説:“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,獨立而不改,周行而不殆,可以為天下母;吾不知其名,字之曰道,強為之名曰大。”(《老子》二十五章)“道”並不是像“桌椅”般的“物質”,也不是“上下”般的“概念”,所以老子“不知其名”,勉強將它寫作“道”,稱作“大”;然而“道”、“大”又是什麽呢?它“先天地生,寂兮寥兮,獨立而不改,周行而不殆,可以為天下母”,這是“道”的特質,那它的本質又是什麽呢?老子又説:“道之出口,淡乎其無味,視之不足見,聽之不足聞,用之不可既。”感官意識都無法描述道,這就是先秦哲人在面對“道”此絶對本體時,所感到的言語的限制,但卻仍須藉由言語來傳達,所以老子要不斷強調“不言之教”,提醒讀者去感受那個没有説出來的、超越文字語言的世界,“不言之教,無為之益,天下希及之。”(四十三章)没有説出來的,也没辦法以言語描述的“道”,才是真正值得學習與探索的。所以《老子》中,我們還可以看到“貴言”:“信不足焉,有不信焉。悠兮其貴言,功成事遂,百姓皆謂我自然。”(十七章)以及“希言”:“希言自然。故飄風不終朝,驟雨不終日。孰為此者?天地。天地尚不能久,而況於人乎?”(二十三章)(12)無論是“希言”、“貴言”或“不言”,老子對語言的態度都是儘量簡省,過多的語言顯示的是言説者内在的執著,將導致“不自然”的發生;這也是何以整部《老子》的用語都如此簡煉精要的緣故。

我們可以看到,當要傳述“道”的本體時,孔子、老子都必需面對“言”的有限性。不同的是,老子《道德經》五千言,所論不離“道”的本體,因此他的語用觀中,便充塞着對語言的否定;而孔子更多時候討論道在生活中的運用、在人自身的顯發,或在日常言行中的指導意義,因而他所涉及的,便更多是不同性質的“言語”所應具備的樣貌或要素。正是在“道”的無法描述、“言語”的有限,與聖人不得不傳達“道”的迫切心意三者交織下,有了這些看似充滿矛盾的篇章。這樣的矛盾,在洋洋灑灑八萬餘言的《莊子》裏更為突出。

五、莊子的語用觀

莊子是先秦諸子中最擅於言説者,同時也是將言語的各個面向討論得最為全面、徹底而深刻者。他從老子“道隱無名”出發,更加著重討論孔子曾提及的“欲無言”的言語特性。

(一)三種“言”

《莊子》中關於“言語”的討論最多也最精闢的,莫過於《齊物論》一篇。其中我們可以看到莊子的“言”字,隱含了三重意義:不言、至言與真言。

這些討論,以這樣的句子起始:“夫言非吹也。”明釋德清注曰:“謂世人之言,乃機心所發,非若風之吹竅也。”(13)既然“吹”出於自然,則顯然出自人口的一般之“言”,便不屬於自然而是人為了。莊子接着説:

道惡乎隱而有真偽?言惡乎隱而有是非?道惡乎往而不存?言惡乎存而不可?道隱於小成,言隱於榮華。

在“榮華”之言提出的同時,真正的、絶對的至言、真言,便隱蔽不顯了;既然“小成”與“道”的關係,在於有限與無限、相對與絶對,那麽“榮華”與“言”的關係,也應是有限、相對與無限、絶對的關係;依此理解,我們首先可以肯定,的確存在着與“大道”的絶對、無限相類的“至言”、“真言”,且此“真言”易受“榮華”所隱蔽。而“至言”、“真言”又是什麽樣的狀態呢?於此,我們要轉向下文的“大辯不言”:

夫大道不稱,大辯不言,大仁不仁,大廉不嗛,大勇不忮。道昭而不道,言辯而不及,仁常而不成,廉清而不信,勇忮而不成:五者圓而幾向方矣。故知止其所不知,至矣。孰知不言之辯,不道之道?若有能知,此之謂天府。注焉而不滿,酌焉而不竭,而不知其所由來,此之謂葆光。

大道無所不包,因而無法以言語有所稱説;真正的“大辯”也無法以言語來傳達,有言説即有所滯、有所執,即落入相對與有限。這裏很顯然,莊子是針對戰國時期百家争鳴的各種學説而談“大辯”、“大仁”、“大廉”、“大勇”,如同成玄英疏:“妙悟真宗,無可稱説,故辯雕萬物,而言無所言。”(14)莊子主張的是“不言”,而這樣的“不言”,並非無知無識而無所言,而是一種對更遼闊的“道”的認知,一種真正的“虚静以待”;這種“不言之言”,在那百家争鳴的戰國時代,也是一種鳴,而且鳴得更加磅礡有力、撼人心弦。所以莊子説“孰知不言之辯”,他不是不辯,不是什麽都不説,不是什麽主張想法知識理論都没有,而是主張一落言説,便有所偏執,無法全面,他所要言的内容,正是“不言”,“不言”正是他的“言”,“不辯”正是他的“辯”。

既然“至言”是“不言”的,那麽我們就不得不面臨兩個必然的問題:其一,一部《莊子》近八萬言,在此又該如何理解?莊子如何處理自身的矛盾?其二,言説是有限的,但所有的言説,都有所偏執嗎?或者有某種言説,雖然有限、無法涵蓋道的整體,但它也屬於“道”的一部分呢?

關於第一個問題,我們可以理解,由清明覺知生發而來的“不言”之言,與什麽都不懂而無所可言的“不言”,雖然在本質上大異其趣,但在表現上卻是一樣的“沉默”。因此,莊子還是不得不言,甚且要有更多的言來傳達解釋何謂“不言之言”,這就造成莊子的討論中最根本的矛盾。而雖然莊子所要闡説的是此“不言之言”,但這畢竟是“有所言”,因此也就只是“百家争鳴”中的一家罷了。莊子自己也説:

今且有言於此,不知其與是類乎?其與是不類乎?類與不類,相與為類,則與彼無以異矣。雖然,請嘗言之。(《齊物論》)

雖然他主張以“不言”為“言”,但他畢竟“言”了,而且“言”得洋洋灑灑、汪洋弘肆,這與那些不斷以言語、論辯相争伐的百家,又有何不同呢?所以莊子也自嘲説:“今我則已有謂矣,而未知吾所謂之果有謂乎?其果無謂乎?”(《齊物論》)然而,不管他人如何看待莊子的矛盾,莊子既然説了,畢竟還是要努力闡述他所要表達的“道”,並釐清“道”與“言”的關係:

天下莫大於秋豪之末,而大山為小;莫壽於殤子,而彭祖為夭。天地與我並生,而萬物與我為一。

許多學者從相對主義的觀點,或以莊子要消除萬物的差别同異來解讀這段話(15)。但我們以為,莊子提出這些看似悖謬的言説,主要是想指出:大小長短都是相對而言,如果回到萬物各自的本體來看,則没有大小長短可言,一切都只是客觀的存在。即就泰山自身而言,它没有大,也没有小;就殤子自身而言,他的壽命没有長,也没有短。誠如勞思光所説:“莊子所欲強調者,乃一切判斷與一切認知皆依一定之條件而成立。經驗性質之呈現,即依經驗認知活動而成立。倘心靈不作經驗認知活動,則一切經驗認知中所呈現之分别,皆不成立。……由此,‘齊物’乃指主體超越經驗認知之‘境界’而言,本身固非一認知中之判斷,故依此境界又可推出一對認知之否定。”(16)但我們要注意的是,此“對認知之否定”,並非否定人有認識、知道、定義的能力,而是更強調另外一種擺脱了思維意識的作用,返歸到“道”的虚静清明的境界;與其説莊子是要泯滅物我之分别,不如説在回歸到“本體”的認知時,則我之“我”與他者之“我”是同一的,這正是所謂的“道通為一”(《齊物論》)。

莊子為什麽在討論“言”與“不言”之中,要忽而插入這一段話呢?因為他接下來要真正進入“道”與“言”的討論:

既已為一矣,且得有言乎?既已謂之一矣,且得無言乎?一與言為二,二與一為三。自此以往,巧曆不能得,而況其凡乎?故自無適有以至於三,而況自有適有乎?無適焉,因是已。

這裏的“一”,指的是“道的本體”,熊十力《體用論》中對此有極深的闡發:“全體論者,以為宇宙萬象不是許多許多細分之和集,而是一大勢力圓滿無虧、周流無礙、德用無窮。”注曰:“一者,無對義,非算數之一。大者,言其至大無外也。”(17)由於“道”無法言説,但又不得不言説,圓滿無虧,絶對而非相對,只好以最簡單的“一”字囊括之,而既然以“一”來言説它了,則與那個無法言説的“一”又是兩回事了。言説的“一”,與由此言説的“一”而來的認知,與那絶對的本體,又是兩回事,這就是“二與一為三”了。如此層層推演下去,無有終窮,而歸根究柢,其根源在於“言”,從一切皆無的本體到有所言説,都會産生種種分别,更何況從有所執持,到相互論辯,又要産生多少紛争區隔呢?因此,莊子主張“停止”,停止向外追求、攻伐,停止不斷的論説,回到“不言”的廣大無限。

雖然莊子將言説與真相無法解決的隔閡,以及言説造成主客對立的必然,説得如此鞭辟入裏,但他依然無法解決他自身提倡“不言之言”,卻又有如此多言説的矛盾。不過,我們看到了莊子為緩和此矛盾所作的努力:其一,莊子細緻分辨了“言”的許多種層次,釐清“言”與“辯”的關係;其二,莊子(或莊子後學)討論了“言”與“意”的關係,來強調莊子之“言”是要傳述“道”;其三,莊子以其奇詭之筆,將言語的使用臻至極致。

(二)言的各種層次——辯、議、論

在莊子的思維中,並非只有“道”與“不道”兩種區别而已。《齊物論》裏,莊子分析了許多不同的認知層次:

古之人,其知有所至矣!惡乎至?有以為未始有物者,至矣!盡矣!不可以加矣!其次以為有物矣,而未始有封也。其次以為有封焉,而未始有是非也。是非之彰也,道之所以虧也。道之所以虧,愛之所以成。

這裏我們可以看到“知”的四種層次:“未始有物”、“未始有封”、“未始有是非”、“是非之彰”。同樣,在莊子看來,“言”也並不是只有“不言”與“有言”兩種區别而已,在下文中,他説:

夫道未始有封,言未始有常,為“是”而有畛也。……六合之外,聖人存而不論;六合之内,聖人論而不議。《春秋》經世先王之志,聖人議而不辯。故分也者,有不分也;辯也者,有不辯也。曰:何也?聖人懷之,衆人辯之以相示也。故曰:辯也者,有不見也。(《齊物論》)

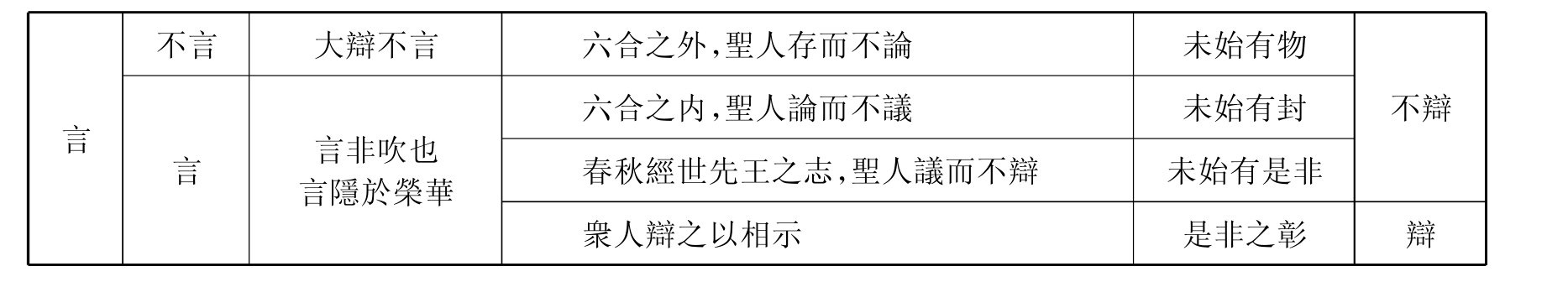

我們看到莊子提出了“存”、“論”、“議”、“辯”四種不同的“言”,若與上面“道”的分界及前文所述的“不言”結合,我們可以用下表來概括之:

因為莊子以“不言”為“言”,所以它也是莊子廣義“言”的一種,其態度正是“聖人懷之”(《齊物論》)、“存而不論”,默而識之,不落言詮。然而,莊子畢竟有所言説,但相較於衆人的“辯之以相示”,莊子認為他的言説是“論而不議”及“議而不辯”,遠非“是非之彰”的“辯”。

莊子不斷強調言則非道,非道即妄,但不得不説,只好稱之“妄言”,即此段之後瞿鵲子問道於長梧子,長梧子答以“予嘗為女妄言之,女以妄聽之”。這種“不能説,又不能不説”的為難,在《齊物論》篇另一個寓言中也展露無遺,即齧缺問王倪,王倪三問三不知,最後説:“雖然,嘗試言之。”這樣的情節安排,都是為了傳達並緩解這種“不言之言”而不得不言的困境。

其次,關於“議而不辯”,成玄英疏:“聖人議論,利益當時,終不執是辯非,滯於陳迹。”(18)則論與議的區别,在於“陳述”與“評議”;議與辯的區判,則在於莊子一再否定的“是非”之執。因此,我們可以看到莊子並非全然反對“言説”,也不是反對“陳述”或“評議”,而是反對“辯論”。因為辯論便有執持,有執持則落於一端,則有所不見,非道,屬於“是非之彰”這個層面。從這種對“言”的層層分析,我們看到莊子的語用觀。也因為這種區隔,使莊子的言説得以與他所批評的“言”稍有不同,緩和了他自身的矛盾。此外,外雜篇中也有關於不同的“言”的記載,如《天地》篇:“是故高言不止於衆人之心,至言不出,俗言勝也。”《則陽》篇:“言而足,則終日言而盡道;言而不足,則終日言而盡物。”有“至言”、“俗言”之别,有“盡道之言”與“盡物之言”之别:雖然這兩則所出的外、雜篇不屬於公認真正莊子思想的範圍,但我們仍可從中看到這種對言語的分辨與區隔。

(三)言意之辨

另一方面,莊子關於“言”與“意”的討論,雖然多在外、雜篇,但我們從中可以看到莊子或莊子後學為了突破言語的有限性所做的努力。經由“言——意”關係的討論,讀者更容易理解莊子的言説,並從這些具體的“言”中,去領悟其中所要表達的抽象的“意”,即從可知可感的具象,去體會不可知感的“道”的一種提醒。關於言意之辨,最著名的當屬《天道》篇中這個故事:

世之所貴道者,書也。書不過語,語有貴也。語之所貴者,意也;意有所隨,意之所隨者,不可以言傳也,而世因貴言傳書。世雖貴之,我猶不足貴也,為其貴非其貴也。故視而可見者,形與色也;聽而可聞者,名與聲也。悲夫!世人以形色名聲為足以得彼之情。夫形色名聲果不足以得彼之情,則知者不言,言者不知,而世豈識之哉!

桓公讀書於堂上,輪扁斲輪於堂下,釋椎鑿而上,問桓公曰:“敢問公之所讀者,何言邪?”公曰:“聖人之言也。”曰:“聖人在乎?”公曰:“已死矣。”曰:“然則君之所讀者,古人之糟粕已夫!”桓公曰:“寡人讀書,輪人安得議乎!有説則可,無説則死。”輪扁曰:“臣也以臣之事觀之。斫輪,徐則甘而不固,疾則苦而不入,不徐不疾,得之於手而應於心,口不能言,有數存焉於其間。臣不能以喻臣之子,臣之子亦不能受之於臣,是以行年七十而老斲輪。古之人與其不可傳也死矣,然則君之所讀者,古人之糟粕已夫!”

書、語、意都是思維認知所能達致的,但“意之所隨”則超乎思維所能認知的範圍,如同《秋水》篇這段話:“可以言論者,物之粗也;可以意致者,物之精也;言之所不能論,意之所不能致者,不期精粗焉。”此言所不能論、意所不能致者,當屬莊子的“至言”範圍,性質屬於絶對的本體,即“道”(19)。

語言無法完整傳達意念,這是語言的限制,但人與人之間溝通,終究很難跨過言語而心心相印,因此仍然必須藉由言語來互相表情達意。至於不可言傳不可意會的道,就更難用語言文字來表達了。相形之下,“言語”只可算是糟粕罷了。然而,我們認為,與其説莊子是要藉輪扁之口表達對“書”、“言”的輕蔑,不如説他是要提醒世人“超越”語言文字,用心去體會文字所藴含的深意,甚至從他的文字中,去看到他所要表達的“道的本體”。

這些言與意的討論雖在《莊子》外、雜篇中,當屬莊子後學所為,但它在後世卻被作為莊子主要的語用觀而加以闡揚。尤其在魏晉時期影響深遠,形成“言盡意”與“言不盡意”之討論。這些討論進一步釐清了言語的功能與限制,使讀者能够藉由莊子的“不言之言”理解他所要傳達的“至言”,這可以説是讀《莊》的方法論之一。

由此觀之,不得已而為之的“言”,是要傳達那無法以言、意傳達的“道”。“言”只是工具,重要的是要“得意”。若在“言”上着眼,就會演變為儒墨是非之争,因為一落言詮,則有相對,所以《外物》篇説:“荃者所以在魚,得魚而忘荃;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;言者所以在意,得意而忘言。”此處所要得的“意”,實兼指上文所謂的“物之粗”、“物之精”及“不期精粗”者。莊子提倡“不言”,而不得不“言”來解釋他的“不言”,最後則要人“忘言”,如果我們將“言語”作為一種修為來看,則“忘言”可以説是莊子語用觀中的最高境界,或者也可説“忘”是莊子修養中的最高工夫(20);這種“忘”的工夫,同於“吾安得夫忘言之人而與之言哉”的忘,不應解為“忘記”或“無所言”(21),若是忘記言説、或如何言説,那該怎麽“與之言”呢?我們以為,更好的理解是“超越、不拘泥”,即超越語言文字,得其根本。王叔岷説得極為精闢:“自得者不追迹。”(22)這種對“忘言”的強調,在緩和莊子“不言而言”的矛盾上,頗有解釋效果。

(四)道——意——言的三層遞進關係

我們可以從《莊子》中的兩段論述來理解道——意——言的關係。其一為《知北遊》的故事,故事主角“知”詢問了無為謂、狂屈、黄帝三人關於“道”的三個問題,無為謂連答都不答,因為道本非問答可知;狂屈則是想回答卻忘了要説什麽,因為道無所不是,卻又不是任何可言説的事物;而黄帝則回答説,要達到無思無慮、不再追求“得道”的境地,才是真正的“得道”;然而,一落言詮便不是道了。仔細觀之,黄帝的回答頗有老子《道德經》的意味,其巧妙高明也不下之,但一旦言説了,便不是真道,正是“道可道,非常道”。莊子後學這個故事要傳達的並非無為謂、狂屈、黄帝與知四人境界的高下,或藉此來嘲諷儒家仁、義、禮觀念,而是要藉由這樣的情節,透過語言文字來傳達“道”的真意,這種在《莊子》書中俯拾即是的“寓言”,正是嘗試突破言語有限性的努力。而故事本身有趣的地方在於,黄帝回答了“知”的問題,似乎他是知“道”的,但緊接着他又告訴“知”説,其實他並不是真的知“道”,因為他説出來了,説出來就不是了。最後狂屈聽到他與“知”的一段對話,認為他“知言”,也就是知道“言談”的種種限制,即“言”與“道”之間永遠不可能拉近的距離。莊子在故事中,同時是無為謂、狂屈,也是黄帝。他是無為謂,因為他知“道”,但真“道”不可言説,那如何告訴“知”呢?所以要有“狂屈”,但狂屈忘記要説什麽了,因為真道無所不包,而非特定一事,所以要有“黄帝”,黄帝在故事裏所扮演的角色,其實就像莊子真正的角色,他説了很多,最後又説,其實這些都不是真正的“道”。

另外一段關於道——意——言的論述如下:

可言可意,言而愈疏。未生不可忌,已死不可徂。死生非遠也,理不可覩。或之使,莫之為,疑之所假。吾觀之本,其往無窮;吾求之末,其來無止。無窮無止,言之無也,與物同理。或使莫為,言之本也,與物終始。道不可有,有不可無。道之為名,所假而行。或使莫為,在物一曲,夫胡為於大方!言而足,則終日言而盡道;言而不足,則終日言而盡物。道,物之極,言默不足以載。非言非默,議有所極。(《外物》)

這是“寓言”之外,莊子另一種論“道”的方式——“卮言”。事物雖然可以言説、可以意會,但言説終究無法完全描述事物之真實本質與全貌,因而雖然動機是要描述“真實”,但説了反而與“真實”相去愈遠;如人、事、物的開始是“出現”嗎?死亡是消失嗎?就其本質而言,並没有開始或結束,不同的只是其組成方式、呈現樣態的改變罷了。因此,找不到一個起始點,也找不到終點。莊萬壽針對此段而提出“概念的歧義是語言的開始”(23),言説,就意味着概念,同時也關涉了對立——語言和非語言、有為和無為、肯定和否定,但莊子始終要強調的不是這些,他不是儒家的支持者,也不是儒家的反對者,他只是要世人超越這些名相條例,回歸到至真渾樸的“道”而已。

(五)言唯謹爾

我們最後要提出一個學者不曾注意到的,即郭象《注》的序言中所説:“夫莊子者,可謂知本矣,故未始藏其狂言,言雖無會而獨應者也。夫應而非會,則雖當無用;言非物事,則雖高不行;與夫寂然不動,不得已而後起者,固有間矣,斯可謂知無心者也。夫心無為,則隨感而應,應隨其時,言唯謹爾。”(24)我們應該從文人或思想家的框限跳出來,由莊子立言最初的動機與身份——是一名卓越的“修行者”,而非文學家、抒情詩人、老子學説繼承者的角度來看莊子。若能如此,我們或許可以在“狂言”之外,看到他的另外一面,即郭象所説的“應隨其時,言唯謹爾”的莊子。《天下》篇中評述莊子作《莊子》,其如此行文的動機,乃在於“以天下為沉濁,不可與莊語”,從這句話中,我們應該看到莊子本身是含蓄内斂的,實因天下之人迷昧無知,卻又自以為知,無法以正面、嚴肅的話語示之以真道,方才有這許多“大有徑庭、不近人情”的荒唐之言。然而這些絶非情緒的發洩或感性的抒情(25),如果我們拿掉充滿情緒的眼鏡,便會發現莊子並没有“憤怒”或“隨心所欲”的輕率、輕蔑,而是要將世人的眼光與胸襟拉到與他相同的高遠與寬廣,故不得不有此説。

又或有人以“感性抒情”的眼光來看莊子,尤其治《莊子》文學的學者,最常以“率性真情、自心流露”來評斷莊子;然而,我們如能穿越那些大氣磅礡、迷離荒誕的文字,看到莊子的真摯誠懇、含蓄内斂,便能够發現内篇與外、雜篇的大異其趣。内篇中的調侃或奚落,最多是如《逍遥遊》中對蜩與學鳩的評語:“之二蟲又何知!”或對彭祖以壽羨於衆人而發的“衆人匹之,不亦悲乎!”或《德充符》中對惠子所説:“天選子之形,子以堅白鳴!”這些話語與其説是批評,不如説是感慨,當中包含更多的是惋惜之情;反觀外、雜篇,《列禦寇》中舐痔的曹商,《秋水》中以鴟得腐鼠來喻惠子,雖然鮮明深刻,但已至嬉笑怒駡的嘲謔之地了,實非莊子所應為、當為、親為。從這個角度來讀《莊子》,也是分别内篇與外、雜篇出於不同人之手的證據之一。

莊子雖説自己“以謬悠之説,荒唐之言,無端崖之辭,時恣縱而不儻,不以觭見之也”(《天下》),但這並不表示他的心也“謬悠、荒唐、無端崖、恣縱不儻”了。反之,他的心更應該是接下去所説的“獨與天地精神往來而不敖倪於萬物,不譴是非,以與世俗處”(《天下》),他不執著於己是他非,生命、胸懷一如宇宙之永恆無限,又何來憤怒與敵意呢?“其書雖瓌瑋而連犿無傷也,其辭雖參差而諔詭可觀”(《天下》),他的言辭雖弘壯瑰麗、虚實不一,但究其初發心,仍是無傷於物的。修行人縱然犀利精準,卻仍是以謹慎寬裕存心的。

由此觀之,莊子其實也没有後代學者所提出的那許多“否定”或“反對”,與其説他否定語言符號,不如説他否定的是任何的拘滯執著,泥於大小、長短、是非、美醜,以至於言語。他質疑的對象豈止言語,他更對世俗的一切觀念提出挑戰——死生、壽夭、有用無用、仁義道德……但莊子不是否定這些,而是要幫助世人跳脱世俗價值所設的框限,以達到無待逍遥之境。

六、結 語

從以上孔、老、孟、莊、荀關於言語的討論,我們不難發現,儘管他們的主張各異其趣,但在基礎上都不脱離“道”的本體及心性修養工夫的落實;這是中國關於“言語”最原始、最重要,也最基本的討論。

孔子的一切思想均以“道德”為出發,側重在人倫與政治中的君子言行,所以他對言語首重其表徵義,平居言説應該顯示一名君子内在的涵養與修為,因而應該是木訥寡言、忠厚信實的,由此義更進一步便發展出“知言以知人”的理論。但當言語作為君子的工作時,就更富有工具性,須明辨言説的動機、對象、環境、時機,從而考量措辭和語氣,察言觀色而不失君子之德。孔子對修辭的要求在於“達”,這其實也是言説最根本卻也最不容易完成的任務。他另外提及了言語在闡述“道”的方面,有其局限不足。

孟子主要繼承孔子的“知言以知人”,更進一步結合戰國游士縱横辯説的時代氛圍、涵融了他的修養理論,提出“知言”主張,對戰國之後儒家語用觀的發展具有關鍵性的影響。荀子與孟子各繼承了孔子學説之一端,荀子在禮治教化的理論基礎上,強調“君子必辯”,認為有德者應該用力於推廣宣揚其思想學説,正是孔子的“誨人不倦”(《論語·述而》)。

道家老子以“道”為言説的重心,因而時時強調言説的有限性,要人跳脱言説的桎梏,用心體察天地之道的實際精神意藴。莊子自覺於此言説的有限性,卻亦不可免地須藉言語來傳達“道”,因而有了許多對言説的細緻分析,提出了至言、言、不言、卮言、寓言等各種不同性質的言語,而一歸本於“道”的闡發。

近百年來,我們依循西方學術的分類,將自身傳統切割為哲學、文學、史學、語言學等各種門類來研究,卻發現不僅不得其旨、七零八落,更難以建構中國自身的學術體系。現代學人批評、讚揚或研究傳統,往往站在西方影響下的學術立場,關心的多為從西方文化中衍生出來的問題,與傳統文化的脈絡對接不上(26)。臺灣大學中文系全名為“中國文學系”,北京大學則為“中國語言文學系”,哈佛大學相關科系名為“東亞語言與文明系”(Department of East Asian Languages and Civilizations);但如果我們回到傳統中國學術的核心,便會發現一切都是從“人”出發,以求道、修身、培德為做學問的根本目的,文學、語言都是圍繞着這個核心而發展出來的附庸,則所謂“中文系”更應稱作“修身培德系”,或者此“修身培德課程”實應為貫穿各年級學生,及大學所有科系最重要的一門學問。

不同於西方講究邏輯與律法,傳統中國文化講求直覺與道德。中國哲學的核心問題是“人該怎麽活”,以“五倫”為經緯向四面八方散去,才有了“人與天的關係”(賦予人哲學意義的生命)、“人與自然的關係”(賦予人物質意義的生命)、“人與父母的關係”(賦予人生理意義的生命)、“人與君長的關係”(賦予人社會意義的生命)、“人與師道的關係”(賦予人道德意義的生命),這五種關係與生命意義,先於儒家便存在於人的本然中,涵括了這一切,才能成就一個完整的“我”。所以傳統中國人不講“自信”,因為没有“個人的自我”這回事,只有人“該怎麽説話”、“該怎麽存心”、“該怎麽行為”、“該怎麽做事”、“該怎麽處世”,這些都是“修身”的一環。只有處理好心與身、處理好一切關係中的大小事務,生命才會圓滿。只講俯仰無愧、正大光明,不講自信。

我們對於古代學術的理解有更深入、更透徹的必要,對現代中國學術的體系,從而也有了整體重新建構的必要。當西方近半個世紀以來逐漸認識到其以知識與技能之傳授為主的教育之缺陷,而增設並強調培養所謂“全人”的通識教育的同時,我們更應回過頭來思考傳統教育的初發與目的。回歸傳統並不等於回到以心印心、無法量化、一團模糊的抽象概念,反而是回到幸福人生的根本,腳踏實地地“做人”的學問。西方固然是極佳的參考、對照,乃至靈感來源,但自家的學問,終究必須從自家做學問的源頭去尋根與架構其脈絡。

西方學術既然已經進入中國,甚至可以説全面占領中國學術領土,我們不可能將它趕出門去,但我們可以尋根溯源。如果説五經是中國整體文化發展的基石,儒家與道家便是搭建起中國思想最主要的樑柱。新子學在重新建立中國自身的學術體系與脈絡上,乃是最基礎而重要的部分。唯有從中國文化的發源起始處去尋找、勾勒中國文化的發展動力與軌迹,才能建構屬於中國自己的學術體系;而由此學術體系發展出來的、處理當代中國問題的解決之道,也才能够切乎實用,真正符合所謂的“中國特色”。

[作者簡介]楊雅雯(1978— ),女,臺灣臺南人。北京大學中國文學碩士、博士。現任澳門科技大學通識教育部助理教授。研究方向為先秦儒家、道家思想與文學,目前主要著力於《論語》之研究。

【注释】

(1)參考郭齊勇《中國大陸地區中國哲學研究60年的回顧與反思》,《儒家文化研究》第五輯,北京三聯書店2012年版。

(2)錢穆《論語新解》,北京三聯書店2002年版,第248頁。

(3)錢穆《論語新解》,第249頁。

(4)蔡英俊“:孔子對於言説活動的基本態度,並不在於強調言説活動所要傳達或陳述的内容,而是在於考慮個别應該説話的情境與説話的對象。如果從思想與文化的根源上來説,那麽,這種考慮可能就跟周代用以區隔身份階級的‘禮’制有着密切的關係。”其言指出了孔子考慮言説的適當合宜與否,首先是根據説話的情境與對象,之後才是説話的内容。《“修辭立其誠”:論先秦儒家的語用觀——兼論語言活動與道德實踐真偽的問題》,收録於鄭毓瑜編《中國文學研究的新趨向》,臺灣大學出版中心2005年版,第88頁。

(5)另於《公冶長》中還有一則説:“巧言、令色、足恭,左丘明恥之,丘亦恥之。”

(6)如《朱子語類》中記載朱子答問説:“聖人言處也盡,做處也盡,動容周旋無不盡。惟其無不盡,所以不消得説了。”(《四書章句集注》,第250頁)他認為孔子的思想在一切言行中都已經表達完善,不需再多言語。或有學者認為此章所傳達的是孔子的以身教人、重於實踐(趙龍文講述,錢仲鳴筆記,《論語今釋》,臺北正中書局1967年版,第1729頁)。又如紐西蘭學者伍曉明提出“,無言”代表一種完美的秩序,而孔子所説的“予欲無言”,則是對這種完美秩序的嚮往;由此引申,則孔子的不得不言,便是源自於其時代的“無道”,與其本身的“志於道”(《“予欲無言”——〈論語〉中的論辯與孔子對‘言’的態度》,《漢學研究》第二十六卷第一期,2008年,第12頁)。

(7)朱熹《四書章句集注》,第250頁。

(8)梅廣關於天道的無法言傳,亦有此論述:“天道可以通過效法來認識,性可以通過自我的實現來認識。二者都没有概念層次上的問題(在孔子的時代還没有),可以直接認識而無須加以分辨,和仁智勇等價值觀念之有待於語言的闡釋是代表兩種不同的認知途徑。”《釋“修辭立其誠”:原始儒家的天道觀與語言觀——兼論宋儒的章句學》,《臺大文史哲學報》第五十五期,2001年,第221頁。

(9)朱熹《四書章句集注》,臺北大安出版社1996年版,第323頁。

(10)同上,第324頁。

(11)同上。

(12)這句話池田知九將之句讀為:“希言,自然。”他認為“不言”與“自然”是主體—客體、原因—結果的關係,所以希言則自然,這也是倫理教化或政治支配的“不言之教”、“不言之令”的一種;“貴言”則“百姓皆謂我自然”也是同理。[日]池田知九著,王啓發、曹峰譯,《道家思想的新研究——以〈莊子〉為中心》,中州古籍出版社2009年版,第613頁。

(13)釋德清《莊子内篇注》,華東師範大學出版社2009年版,第31頁。

(14)郭慶藩《莊子集釋》,北京中華書局2006年版,第86頁。

(15)方勇、陸永品“:莊周所注重的是主觀世界,強調在認識上絶對消除萬物之間的差别,以便達到不分是非、彼此的混沌境界。”《莊子詮評》,巴蜀書社1998年版,第75頁。

(16)勞思光《中國哲學史》,臺北三民書局2010年版,第218頁。

(17)熊十力《體用論》,中國人民大學出版社2006年版,第86~87頁。

(18)郭慶藩《莊子集釋》,北京中華書局2006年版,第92頁。

(19)高起學在《道家哲學與古代文學理論》一書中,將莊子的言、意、道關係闡述得很好:“在言意的關係中,莊子提出了思維的三種境界:語言文字所能表達的只是物的表象;以意所認識的東西,才是本質的東西,而這種本質的東西只能意會,而不能言傳;在言意之後還有更深一層,那就是道,而道就是無言無意的妙境了。”中國社會科學出版社2009年版,第118頁。

(20)莊子筆下的“古之真人”也是“忘其言”的:“古之真人,其狀義而不朋,若不足而不承,……連乎其似好閉也,悗乎忘其言也。”(《大宗師》)

(21)郭象注“:至於兩聖無意,乃都無所言也。”郭慶藩《莊子集釋》,第946頁。

(22)王叔岷《莊子校詮》,臺灣商務印書館1988年版,第1088頁。

(23)莊萬壽:“如果説出‘有為’‘無為’,那麽這就是語言的開始,萬物亦隨之有始有終。道是本體,它是不能由語言符號來代替的,之所以用‘道’字只是假借它而已。而‘有為’,背後即無為;‘無為’背後即有為,這種兩歧之義,是構成語言的開始,也就是作者認為語言的形成,就是意味着概念的産生,同時兼有肯定與否定的對立屬性的概念,因此它是不能客觀的反映事物的本質,本質與萬物的最高的意義,並不需要讓語言或非語言來表達的,而是要超越語言與非語言,讓本質自我存在,這才是我們議論的價值所在。”《莊子語言符號與“副墨之子”章之解析》,《道家文化研究》第五輯,香港道教學院主辦,上海古籍出版社1992年版,第99頁。

(24)郭慶藩《莊子集釋》,第3頁。

(25)如劉光於《莊子言與不言》中所説:“莊子以他那固執的敵意,對語言作了種種責難,並不失一切機會地重複着棄絶語言(無言)的願望。然而,所有這些針對語言的憤怒和指責,恰恰通過語言才得以發出。”“儘管莊子給這些‘以期年耆’的人贈與了一個輕蔑的稱號——‘陳人’,他卻利用這些人物莊嚴的喉舌來宣講自己玄誕不經的想法。這種作法的玩世不恭還在於,前人、古人、成名人士和杜撰的人物所組成的木偶班子被隨心所欲地差遣出場,一本正經地背誦着莊子分配給每個角色的臺詞。”劉光《莊子言與不言》,《道家文化研究》第八輯,上海古籍出版社1995年版,第156~169頁。

(26)這現象正如林語堂所説:“西洋邏輯是思想的利器,在自然科學、聲光化電的造詣,有驚人的成績。……但是,邏輯這種利器也是危險的。……凡人倫大端、天地之和、四時之美、男女之愛、父子之情、家庭之樂,都無從以邏輯推知,以論辯證實。……不但此也,凡人生哲學的大問題,若上帝、永生、善惡、審美、道德、歷史意義,都無法用科學解決。上帝不是一個方程式,永生並非一個三段法,善惡美醜都無法衡量、無法化驗。無法化驗則無法證實,無法證實則無從肯定或否定。所以,倫理系統建立不起來,今日的社會學家因為要科學,要客觀,閉口不言善惡。今日的哲學家閉口不言倫理,今日的存在論家閉口不言人生意義,甚且否定人生意義。今日之大思想家閉口不言上帝。凡邏輯無法處置的問題都摒諸門外,絶口不談,一談就不科學。這是今日西方學術的現象。”《論東西思想法之不同》,見《林語堂名著全集》第十六卷,東北師範大學出版社1994年版,第81~82頁。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。