第3章 南京市水体旅游资源的利用现状分析

3.1 南京市水体旅游资源的类型与评价

3.1.1 水体旅游资源调查

所谓水体旅游资源调查,其目的就是查明当地可以用来发展旅游业的水体旅游资源状况,进而全面的了解水体旅游资源的类型、数量、质量、规模、级别、特点、成因、开发利用情况、价值功能等,为水体旅游资源评价、分级分区、开发规划、产品开发和合理利用等做好准备,为相关旅游业的发展提供决策依据。

为了掌握南京全市水体旅游资源的基本情况,本书根据国家旅游局《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T 18972—2003)规定的内容和方法结合研究需求设计了《水体旅游资源单体调查表》(附录A),并在江苏省水利厅河道局、南京市水利局等相关单位的协助下,于2012年在全市范围内发布调查函及水体旅游资源单体调查表,进行全市水体旅游资源的普査工作。

依托江苏省水利科技项目《水体旅游资源评价与保护开发规划研究——以南京市为例》(2011年),在江苏省水利厅河道局、南京市水利局的组织下,在市水利局相关负责同志的协助下,本研究对南京市各主要水体旅游资源点进行实地调研。调查从2012年10月起,至2013年1 月止,历时近三个月,采用记录、测绘、摄影等手段,通过观察、走访、座谈等方式,进一步理清了南京市水体旅游资源现状。

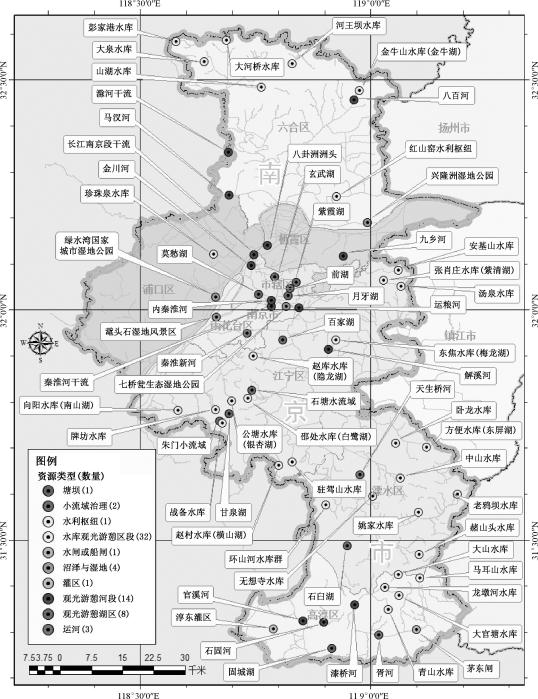

结合《水体旅游资源评价与保护开发规划研究——以南京市为例》(2011年)调研获得的大量第一手资料,参照《南京市旅游资源普查与开发规划》(2003年)、《南京市水资源综合规划》(2010年)的调查资料,以及《南京市全国第一次水利普查》(2011年)、《江苏省第二次全省湿地资源调查》(2009年)的成果,在与江苏省水利厅河道局、南京市水利局、南京市旅游委员会等相关单位共同讨论分析的基础之上,本书选取南京市67个重点水体旅游资源单体来进行重点分析,如表3-1,图3-1。

图3-1 南京市重点水体旅游资源分布图

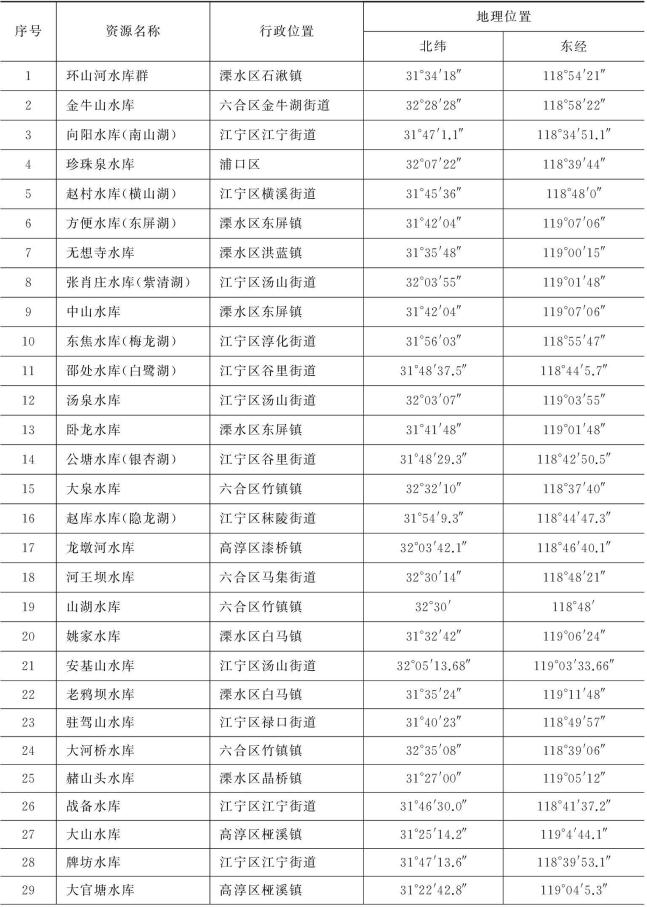

表3-1 南京市重点水体旅游资源单体

续表3-1

续表3-1

3.1.2 水体旅游资源的类型

3.1.2.1 水体旅游资源的分类体系

根据《旅游资源分类、调查与评价》国家标准(GB/T 18972—2003),目前通用的旅游资源分类体系将我国的旅游资源分为8个主类、31个亚类、155个基本类型,在其中的A地文景观、B水域风光、C生物景观、D天象与气候景观、E遗址遗迹、F建筑与设施、G旅游商品、H人文活动等8个主类中,涉及水体旅游资源的主要有B水域风光和F建筑与设施2大主类,包括BA河段、BB天然湖泊与池沼、BC瀑布、BD泉、BE河口与海面、BF冰雪地、FG水工建筑等7亚类21种基本类型。

基于水资源学、旅游资源学、水利工程学等相关学科基本知识,参考《旅游资源分类、调查与评价》国家标准(GB/T 18972—2003)相关旅游资源分类体系以及国家水利部《水利风景区评价标准》(SL 300—2004)相关内容,本研究修订提出一个相对独立的水体旅游资源分类体系,由“主类”、“亚类”、“基本类型”3个层次组成,包括2个主类、11个亚类、32个基本类型(表3-2)。

表3-2 水体旅游资源分类体系表

水体旅游资源可以简单地分为自然水域景观、水利工程景观两大类。

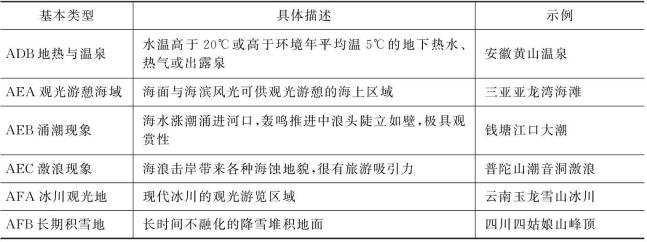

自然水域景观按照存在的状态大致可分为点状水(泉、瀑等)、线状水(江河、溪流等)、面状水(湖泊、海洋、冰川等)三类。对于自然水域景观的15个基本类型的具体描述如表3-3所示。

表3-3 自然水域景观的15个基本类型

续表3-3

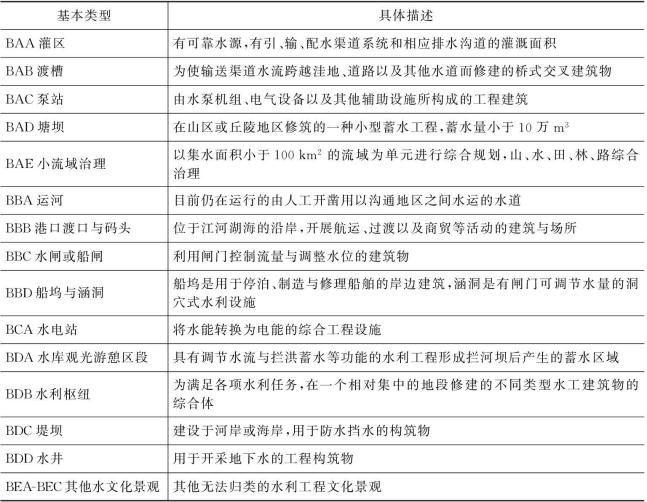

水利工程景观是人类为了能够兴利除害而修建水利工程来控制与调配地表水与地下水,由此依附于水利工程而产生的景观。对于水利工程景观的17个基本类型的描述如表3-4所示。

表3-4 水利工程景观的17个基本类型

3.1.2.2 南京市水体旅游资源的类型分析

根据上述水体旅游资源分类体系,本书对选取的南京市67个重点水体旅游资源单体进行了分类研究(表3-5),其中各类型水体旅游资源数量比例如图3-2所示。

表3-5 南京市重点水体旅游资源分类表

图3-2 南京各类型水体旅游资源所占比例

3.1.3 南京市水体旅游资源定量评价

3.1.3.1 评价标准及依据

按照《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T 18972—2003)制定如表3-6所示的旅游资源评价标准,并依据“旅游资源共有因子综合评价系统”进行赋分,本研究进行资源评价的具体计分方法如表3-7所示。

表3-6 旅游资源评价标准

注:引自《旅游资源分类、调查与评价》国家标准(GB/T 18972—2003)。

表3-7 旅游资源评价赋分标准

续表3-7

3.1.3.2 南京市重点水体旅游资源定量评价结果

本研究通过发放《水体旅游资源单体调查表》(附录A)、实地考察,以及从江苏省水利厅河道局、南京市水利局获得的相关信息,运用上述评价指标及评分标准,对南京67个重点水体旅游资源单体进行评分,得到南京市重点水体旅游资源等级评价结果(表3-8)。

表3-8 南京市重点水体旅游资源等级评价结果

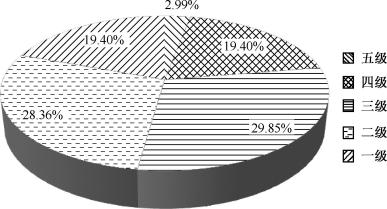

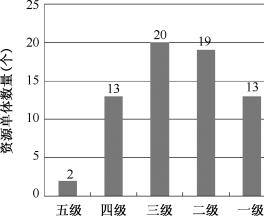

对于南京市67个重点水体旅游资源单体来说,对评价结果进行统计,优良级旅游资源单体为35个(占比52.2%),普通级旅游资源单体为32个(占比47.8%)。 其中,优良级旅游资源单体由2个五级单体、13个四级单体与20个三级单体组成,普通级旅游资源单体由19个二级单体与13个一级单体组成。各等级旅游资源单体构成比例见图3-3。

图3-3 南京重点水体旅游资源等级结构图

南京重点水体旅游资源的等级结构如图3-4所示,优良级旅游资源单体主要由观光游憩湖区、水库观光游憩区段、观光游憩河段、沼泽与湿地、塘坝等类型组成。其中,五级旅游资源均为观光游憩河段,而一级旅游资源中观光游憩河段也占很大比例,可见观光游憩河段等级呈现两极分化态势;沼泽与湿地型、塘坝和水利枢纽等类型虽然总体数量少,但是整体质量高,所属资源都为优良级旅游资源;灌区和水闸或船闸都为普通级旅游资源;而观光游憩湖区、水库观光游憩区段在各等级中分布较为平均。

图3-4 南京各类型水体旅游资源等级结构图

3.2 南京市水体旅游资源利用的历史与现状

3.2.1 水体旅游资源利用的历史

南京“滨江依淮近海”,自古就因水而生、得水而兴。南京市地处长江下游,水域面积占土地总面积的11.4%,境内有长江、水阳江、秦淮河、滁河、固城湖、金牛湖等江河湖泊。南京市拥有丰富的水体旅游资源,不仅涵盖了江、河、湖、泉这些自然形式,而且隐含了桥、船、镇、园等诸多文化形式。各种水体资源不仅单独构景,而且还可以与历史文化、园林建筑、宗教民俗等要素相互融合,为旅游观光、休闲度假等形式的旅游发展提供有利条件。

回顾改革开放以来南京市水体旅游资源开发利用历程,大致经历了三个阶段:初步探索阶段(1978—1990年)、初显成效阶段(1991—2000年)与快速发展阶段(2001年至今)。

3.2.1.1 初步探索阶段(1978—1990年)

改革开放以后我国的旅游业开始起步,最初的发展重点是境外游客的入境旅游,到了20世纪80年代中后期,国内旅游的需求也逐步显现出来。1982年,南京被国务院公布为国家第一批历史文化名城,国务院在对南京城市总体规划的批复中强调,南京的城市规划、建设和发展要继承和发扬山、水、城、林相互交融的特色。南京“山水名城”的建设,体现了水体资源开发利用的重要性。从此,秦淮河、玄武湖、莫愁湖等水体资源的价值逐步得到重视和开发利用。

为了顺应旅游观光的需求,南京市主要对特色水体景观资源莫愁湖、玄武湖和十里秦淮等进行了开发利用,将其初步建设成为以水域风光为主要或重要景观元素的观光型景区。1979年,莫愁湖公园中的胜棋楼经整理后正式开放,汉白玉“莫愁女”雕像在水院落成向游客开放。20世纪80年代,南京市政府对玄武湖进行了大规模的扩建改造,新建了梁洲盆景园、观鱼池、武庙闸等景点,樱洲栽植了大片樱花,游览项目增多,逐步将其打造成为了富有历史文化气息的城市滨水观光公园。20世纪80年代,南京着手整治了“十里秦淮”水环境,1984年开始对内秦淮河及周边地区进行旅游开发,对周边古建筑进行了精心维修和复建,增添了多元的旅游元素。1984 年南京市政府决定重建珍珠泉景区,并将其列为江苏省重点开发旅游项目,占地6.6km2的珍珠泉景区开始开发,并于当年11月动工复建了茶社、春风亭、鱼乐轩等一批仿明清园林建筑,珍珠泉景区的格局初步形成。

3.2.1.2 初显成效阶段(1991—2000年)

1991年,夫子庙及秦淮河风光带入选“中国旅游胜地四十佳”。1995年,夫子庙秦淮风光带被纳入中国旅游国线景点。2000年,夫子庙秦淮风光带获国家首批4A级旅游区称号,全年接待游客1200万人次。1991年6月,南京市首届龙舟大赛在莫愁湖公园举行;1994年,珍珠泉风景区成为首批江苏省省级旅游度假区;1996年,南京市开始建设南山湖旅游度假区,在景区中可开展骑马、垂钓、烧烤、水上游艇等休闲项目;1997年8月,江心洲推出以“看大江风貌,赏田园风光,尝应时鲜果”为主题的“江心洲一日游”获得成功。这些重要事件标志着南京市水体旅游资源开发已经初显成效。

1996年,国家水利部发出了《关于加强水利旅游工作的通知》,并于1997年印发了《水利旅游区管理办法(试行)》,明确要求各地建立国家级水利旅游区。20世纪90年代中期以后,江苏省与南京市各级政府结合水利工程除险加固,开发利用水利风景资源,初步整合工程所在地区内的自然、人文景观,改善道路、通信、供电、供水基础设施,建设吃、住、行、游、购、娱简易配套设施,初步形成了小规模水利旅游区。20世纪90年代末,为贯彻落实省委、省政府关于“打造绿色江苏、建设生态家园”的号召,南京市水行政主管部门实施了以改善水环境为重点的碧水工程,对玄武湖、内秦淮河、东水关等重点水域进行水环境大力整治,使得玄武湖-内秦淮河的活水系统基本形成,水质得到明显改善,为南京市发展城乡水利旅游事业带来了新机遇。

3.2.1.3 快速发展阶段(2001年至今)

水利部水利风景区评审委员会在2001年7月正式成立,此后不再沿用水利旅游区的提法,改而称之为水利风景区。2004年4月,水利部批准发布了《水利风景区评价标准》(SL 300—2004)。2001年,南京市规划局在新一轮南京城市总体规划调整中明确提出了“显山、露水、见城、现江”的规划建设原则,为南京市城乡水体旅游资源开发利用与水利风景区规范的建设管理指明了方向。

进入21世纪以来,南京市进一步加快了对主城区的典型水域类景区如玄武湖、秦淮河风光带、白鹭洲等水体旅游资源开发利用,深入挖掘其水文化内涵,打造精品水体旅游产品。如在2002—2005年南京市外秦淮河环境综合整治工程基本完成以后,2005年内秦淮水上游览线开通;2006年,连通白鹭洲、内秦淮河的水系贯通,白鹭洲开始融入夫子庙秦淮风光带景区;2007年,外秦淮河秦淮画舫水上游览线路开始正式营运。与此同时,南京市进一步加快了水利风景区建设步伐。2003年,南京全面启动沿江开发战略,实施了“绿色南京”工程和“绿色沿江”建设计划,强化了滨江景观建设,塑造一流的滨江城市形象。

与此同时,南京市还进一步加快了水利风景区建设步伐。2003年金牛湖风景区完成了《南京金牛湖旅游风景区规划》,该规划于2005年6月份获得南京市人民政府批准,2006年南京市首个国家级水利风景区项目正式花落金牛湖水利风景区。在此之后,外秦淮河水利风景区(2008年)、珍珠泉水利风景区(2009年)、天生桥河水利风景区(2009年)先后创建成为国家级水利风景区。南京市蟠龙湖水利风景区(2011年)、南京市汤泉水库水利风景区(2011年)、溧水区方便水库水利风景区(2012年)先后创建成为省级水利风景区。

此外,南京市对温泉这一特色水体旅游资源的开发利用也取得了一定的成效。南京市拥有江宁汤山和浦口汤泉两处珍贵的温泉旅游资源,经过十多年的开发,目前已形成了以汤山颐尚温泉度假村和汤泉大吉温泉度假村为代表,在长江三角洲地区具有一定影响力的温泉休闲旅游产品,其中由国旅联合股份有限公司开发建设的颐尚温泉度假村自2004年试营业、2005年正式对外开放以来,经过两期工程开发建设,目前已形成了年接待40万人次的旅游接待规模。2011年,江宁区提出了以开发温泉旅游资源为龙头,重点开发建设汤山温泉新城的发展规划,2010年,浦口区也对“一山三泉”进行了统一规划,提出了重点打造老山现代文化休闲旅游度假区的新构想。

3.2.2 水体旅游资源利用的现状

近年来,在水利部和江苏省水利厅的正确领导与科学指导下,南京市坚持以科学发展观为指导,统筹部署,科学规划,积极开展水体旅游资源的开发建设与管理工作,取得显著成效,具体表现在下面几方面。

3.2.2.1 立足长远发展,科学编制规划

随着南京市水行政主管部门和水管单位对水体旅游资源越来越重视,建设水利风景区并大力发展水利旅游的意愿也在不断增强。在《江苏省水利风景区发展规划纲要》(2007年)和《江苏省水利风景区规划大纲》(2007年)等江苏省水利风景区规划的纲要性文件基础上,南京市充分发挥自身水利工程优势,结合南京水利资源的特点,合理划分景区功能结构和空间布局,进一步加强了各项规划的优化、细化工作,不断提高各项规划标准。

如2008年南京市水利局组织开展了“水文化水景观水旅游规划专题研究”,旨在充分挖掘水文化,塑造独具一格的水景观,创造出极富南京特色的水旅游环境。各水利风景区管理单位,也坚持建管并举、重在管理的方针,健全管理机制,以提高水利工程管理面貌为切入点,加强水利风景资源开发利用与保护,积极编制和管理单位建设规划。部分水利风景区还专门聘请高等院校景区专业或规划设计部门的科技人员,科学合理的编制水利风景区发展规划。如2005年出台的《南京玄武湖景区详细规划》突出了对玄武湖和周边资源进行整合,文化建园,以及以人为本、为市民提供休闲文化场所的主旨,结合景区特色,对景区的功能定位、景点布局、道路交通等各方面进行了细致的设计,将玄武湖定位为城区内生态多样的城市旅游休闲中心。又如六合区金牛湖旅游风景区,先后组织开展了一系列规划编制和研究,聘请美国规划协会开展金牛湖新城及景区概念性规划研究,聘请南京大学、东南大学修编金牛湖的总规、控规和一级新社区规划,聘请南京农业大学、南京林业大学编制高效生态休闲农业发展规划等,以高起点编制规划,打造金牛湖风景区新城风貌。该类兼具合理性、科学性和前瞻性的规划为全面提升水利风景旅游区的品位,提供了很好的建设与发展方案。

3.2.2.2 开发利用有序,综合效益显著

南京市在水体旅游资源的开发利用过程中,注重结合水体资源自身的特色,进行因地制宜的合理开发,采取科学有效的统一管理,有序推进水体旅游资源的开发利用。截止到2012年,南京市水体旅游资源类景区有1个5A级,1个4A级,6个3A级,分别占到了南京市A级景区的20%,8.3%,40%。不难发现,水体旅游资源类等级景区主要集中在3级景区,4级景区数量较少,没有2A级景区,级别较高。我省33家国家级水利风景区中,南京市有4家,占到12%。目前南京市有4家国家级水利风景区,3家省级水利风景区,数量上位于全省的前列。从表3-9和表3-10可以看出,水体旅游资源类景区数量不断增多,新晋级景区正呈现出自传统热点景区向新兴潜力景区转变、区位关系上从主城区向郊区县发展的态势。

表3-9 南京市水体旅游资源类等级旅游区

表3-10 南京市省级以上水利风景区

南京市在建设水利风景区的过程中,逐步总结规律,不断增强资源利用和保护意识,坚持以人为本,协调旅游资源开发和水体保护的关系,促进人水和谐,在满足社会经济发展需要的同时,又强调尊重自然,并开展一系列水环境治理工作,取得了经济效益和生态效益的双赢,水利风景区综合效益日益显著。已经开发建设的水利风景区如外秦淮河水利风景区、金牛湖水利风景区、珍珠泉水利风景区以及天生桥河水利风景区等,在开发利用过程中注重建设和管理的科学性,强调统筹协调发展,不仅实现了水利风景区建设与发展的基本目标,还带动了当地经济及相关产业的发展,取得了良好的环境、经济和社会效益。

3.2.2.3 拓宽投资渠道,强化宣传推介

南京市在水利风景区的建设过程中,努力拓宽水利风景区的资源开发条件,多种途径吸纳资金来实现投资的多元化。除了争取政府投资外,还积极改善投资环境,吸引更多国家、企业与个人的资金与项目投入到水利风景区的开发与保护之中。例如:引进国旅联合股份有限公司开发利用汤山温泉这一特殊的水体旅游资源。秦淮河景区充分发挥体制优势,利用政策进行市场化融资,一是自来水费中的城市污水处理费每度上调0.15元;二是沿秦淮河河岸200 m范围内开发200 hm2(3000亩)土地;三是拍卖包括旅游线路与广告在内的特许经营权;四是转让沿河两岸的休闲、娱乐设施的经营权。上述四项措施筹得的款项都用来治理秦淮河或是弥补秦淮河建设的资金缺口。

在景区营销方面,南京市充分利用报刊、网络、宣传册等多种媒体,广泛开展水利旅游的宣传和营销,扩大水利风景区的知名度和影响力。例如,南京秦淮河、玄武湖等景区都建有专门网站,及时发布景区旅游信息,介绍水利风景区的建设情况,为各地了解水利风景区提供方便。同时,部分水利风景区还利用节事活动举办的契机,借势宣传,扩大影响。例如,秦淮河景区一年一度的“秦淮灯会”活动,吸引了大量游客,为秦淮河景区带来了可观的经济效益,也对秦淮河景区的宣传起到了很大的促进作用。

3.3 南京市水体旅游资源的空间结构特征

3.3.1 旅游资源空间结构研究综述

3.3.1.1 空间结构基本概念

空间结构理论是在区位论的基础上产生,该理论研究始于20世纪三四十年代的德国,随后不断获得发展。二战后,联邦德国学者奥托伦巴和美国学者达恩分别提出了空间结构的概念。此后艾萨德、贝里以及德国学者博芬特尔都对空间结构进行了进一步研究。

随着理论的充实与研究的深入,空间结构理论的内涵与外延不断深化。对于其内涵逐渐形成三个代表性的观点,分别是:①经济(产业)空间结构指的是人类经济活动的地域(空间)组合关系,也就是经济地域的主要物质内容在地域空间上的组合形式与相互关系;②区域空间结构常指以资源、人群活动场所为载荷的产业区位(带)为中心问题的空间分异与组织关系;③社会经济的空间结构是指社会经济客体在空间中的相互关系,以及体现这种关系的客体在空间集聚的规模与形态。

综合上述三个概念的内容,可以认为空间结构指的是在空间中社会经济客体的组合形式,它们之间形成各种关系并且相互作用,由此在空间上形成不同的集聚形态与集聚程度。空间结构理论描述的不是单纯的要素空间分布规律,而是涵盖了几乎所有社会经济客体。

围绕其包含的基本要素(域面、路径、节点、节点层次、扩散、运动模式等),空间结构的研究包含以下五个方面的内容:①空间实体构成的某种等级规模体系,也就是其等级结构;②地域单元的空间分异与组织关系,即空间要素之间的集聚或分散效应;③各种空间实体之间所存在的要素流;④地域单元的空间相互作用与相互关系;⑤区域空间各要素在发展过程中所形成的基本形态与结构模式,即空间结构的模式研究。

3.3.1.2 旅游资源空间结构研究综述

旅游资源是旅游系统中重要的节点型要素,旅游资源的空间分布特点,对于旅游产品与旅游流的空间分布有最直接的影响,它们构成了旅游目的地空间结构的最小单元。旅游资源空间结构是旅游(目的地)空间结构研究中的重要内容,往往从属于旅游(目的地)系统空间结构研究。由于旅游资源具有不可移动性,旅游资源空间结构与旅游空间结构在理论和研究方法上也有所不同。

国外研究中,Gunn(1988)提出旅游目的地地带模型,认为该模型由旅游吸引物集聚体、居民点服务中心社区和联系通道三部分组成,但对吸引物聚集体的重要程度或相对等级关系没有进行区分。Pearce(1999)在微观层面上对巴黎旅游空间结构进行了研究,同时探讨了旅游吸引物的集聚效应。Dredge(1999)沿用对吸引物节点的划分来对目的地内部节点层次进行划分,凸显了交通口岸在目的地中的地位,但Dredge没有分析目的地内部的空间结构状况。

国内研究中,旅游区划研究的起步较早,而在旅游区划中大多都会对旅游资源的空间结构进行分析,在此基础上对旅游资源空间结构的研究逐步发展,很多学者在这个层面上对旅游资源空间结构进行研究与探讨(阎守邕等,1989)。到20世纪90年代,旅游区划的相关研究已经告一段落,学者更主要是对旅游区划问题进行更深入的理论探讨,从最初的定性研究开始逐渐转向定量研究,通过定量评价对旅游资源划分等级,在此基础上实现更科学的分区。

随着研究的不断深入,旅游资源空间结构研究从旅游系统空间结构研究中逐渐独立出来,以空间结构理论为基础,针对不同的研究单元,在研究方法与研究内容上不断充实完善。

(1) 从研究内容来看,学者们越来越注重旅游资源空间分析的科学性与理论性,将空间结构理论的概念与研究方法应用到旅游资源分析中来,旅游资源空间结构的组成要素及其相互作用的分析和针对其空间结构特征的实证研究成为研究的热点。

旅游资源空间结构组成要素的分析,往往直接基于旅游目的地系统构成要素来进行研究。在旅游资源空间结构研究中,要素间的相互作用也为学者所关注。旅游资源间相互关系包括屏蔽、竞争、依附、带动、替代等作用(刘睿文,2006)。王衍用(1999)提出“阴影区”理论并指出,近距离的旅游资源雷同会导致旅游资源的“减值效应”;章锦河(2004)提到齐云山的开发受到同类型旅游资源黄山的抑制。毛彦斌(2006)探讨了旅游资源之间的邻近效应,即旅游吸引物处在同一空间,其共性和独特性形成对旅游者吸引的相互影响。旅游资源与交通线路之间是相辅相成的关系,旅游资源的开发往往得益于旅游交通的改善和优化,而旅游交通则常因为高等级旅游资源点而改善。梁旺兵(2005)以陕西省榆林市为例分析了旅游资源与交通之间的关系。

随着旅游空间系统理论的推进以及数理分析方法的应用,基于空间拓扑理论的旅游资源空间结构特征研究逐渐在此研究领域处于主导地位(杨效忠,2004;章锦河,2004;吴必虎,2003)。当前对于旅游资源空间结构特征,主要是从以下三个方面进行研究:一是旅游资源的集聚效应(Dredge,1999);二是等级规模特征(席建超,2004;杨新军,2004;王良健,2004);三是空间网络结构特征(章锦河,2004;杨建华,2005)。

(2) 从研究方法来看,其理论方面的研究大都基于空间结构理论而展开。如在陆大道“点-轴理论”的基础上,分析旅游资源空间布局和旅游地交通网络,并构建了旅游区“点-轴”旅游等级体系(董静,2006;汪德根,2005;李刚,2006);陈秀琼(2006)引入了社会网络理论,在分析旅游系统空间结构时使用社会网络模型特征向量来表征资源点之间的空间布局与相互关系;很多学者在图论理论的基础上,直接对旅游资源网络结构的空间拓扑参数进行了研究(吴晋峰,2002;章锦河,2004;袁俊,2004;杨建华,2005)。戴学军等(2006)、许志晖(2007)对南京市景点的等级结构进行研究,采用了分形的理论与方法,认为南京市旅游景点体系等级结构具有较好的分形特征,并对优化景点体系等级结构的方法和途径进行了分析。

更多学者对旅游区域内资源空间结构特征进行了实证研究,定性或定量的描述了旅游资源的空间布局与结构形式。Stephen(1989)、 Pearced(1995)系统阐述了旅游空间分析中所应用的数理分析方法与指数,包括紧密度系数、连接性系数、标准距离、平均中心点、标准偏差椭圆、最邻近分析等。最常见的应用是网络分析方法(图论理论),把旅游资源空间的组成要素(主要包括旅游节点、交通网络等)归纳为一个拓扑结构,利用拓扑参数对资源点空间布局特征和交通网络结构特征做出量化分析。

Vasiliadis(1999)、杨新军(2004)采用最近邻指数方法对旅游地空间结构,主要是旅游资源的集聚性进行了分析;袁俊(2004)、章锦河(2004)、杨建华(2005)运用α指数、 β指数、γ 指数、紧密度指数、平均径路长,对各自研究区域旅游资源空间结构如交通网络拓扑结构、资源集聚效应与资源点之间的要素流动性能等方面作了比较全面的分析;王良健(2004)运用景观生态学中的优势度指数、多样化指数与均匀度指数来定量研究旅游资源空间的分布格局;席建超(2004)引入了规模度指数和优越度指数,着重研究了旅游资源群范围内资源单体的等级与规模效应。

(3) 从研究对象上来看,旅游资源空间结构的研究单元除了最小体量的旅游资源单体外,还包括其他与旅游资源相关的旅游单元。旅游资源是旅游吸引物的重要组成要素,旅游吸引物同时也包括吸引旅游者的其他因素,如优良的服务与适宜的接待设施等,它们在空间上的分布很大程度上与旅游资源具有类似的属性。Pearce(1999)、 Priskin(2001)与毛彦斌(2006)都在旅游吸引物尺度上对旅游资源空间结构做了研究。同时旅游资源的开发整合也形成了诸如景区(点)、旅游斑块与旅游群之类的旅游单元,很多研究针对这个层面的旅游单元展开;罗明春(2001)、吴必虎(2003)、杨新军(2004)分别以4A级景区、森林公园等为研究对象在景区层面分析了旅游空间结构;王庆伟(2006)将旅游斑块作为研究对象,对其空间结构和优化措施进行了分析与研究;席建超(2004)、陈鹰(2007)等分别引入了旅游资源集合体与旅游资源群的概念,对资源群间和群内的旅游资源空间结构进行研究。对于不同旅游单元的空间结构特征分析,大部分学者都采用和旅游资源空间结构特征相同的分析方法与同样的特征值指标来衡量和测算。

综上所述,旅游空间结构研究多集中在旅游系统或旅游目的地各要素关系或者旅游空间结构发展模式研究,而对微观层面上的旅游资源研究在深度与广度上仍显不足,特别是本书研究的水体旅游资源领域,几乎在国内外的研究中还是空白。而在旅游资源空间结构特征的实证研究中,所采用的研究方法也比较单调,主要是利用拓扑分析等数理分析方法,较多的侧重在交通网络的空间特征和资源点聚集效应,而对于等级结构等的研究较少。因此,本书试图在旅游空间结构理论的基础上,构建科学的水体旅游资源空间结构分析框架,并以南京市为例研究其水体旅游资源的空间结构特征,为实现水体旅游资源的可持续发展提供思路。

3.3.2 水体旅游资源空间结构分析框架构建

在文献研究总结的基础上,从旅游空间结构的内涵出发,本书认为水体旅游资源空间结构特征可以从空间格局、空间关联两个方面来说明,运用规模度指数、优越度指数、邻近指数、基尼系数、通达度指数等指标,可构建水体旅游资源空间结构分析框架,如表3-11所示,各目标层代表的含义解释如下:

表3-11 水体旅游资源空间结构分析框架

3.3.2.1 空间格局

在地理学中,空间格局是指地理要素的空间分布与配置。本研究中具体是指一定空间范围内水体旅游资源在该区域的空间分布情况,即区域间水体旅游资源的差异性和集聚性,这里运用差异度和集聚度来衡量。

(1) 差异度

差异度指研究区域内各种类型的水体旅游资源分布情况以及水体旅游资源的丰度、广度和知名度。主要用数量差和质量差两个指标来衡量,其中数量差是指研究区域内各种类型旅游景点的数量,用规模度指数测定;质量差是指研究区域内具有的知名度较大、级别较高、景点类别较多的旅游景点的数量,这里用优越度指数测定。

① 规模度指数

规模度指数是指单位面积内旅游资源的个体数量,其值越大,表明区域内旅游资源规模越大(李敏,2008),本书中规模度指数是指单位面积内水体旅游资源的个体数量。水体旅游资源表现为点状、线状以及面状三种形态,本书计算中“点”用空间包含统计数量,“线”用空间相交统计数量,“面”也用空间相交统计数量,这样的计算结果相较于以往单纯点状资源点统计来得更为合理。因此,区域规模度指数可以用公式(3-1)来计算:

![]()

(3-1)

式中,Gi为区域规模度指数;n0i为点状水体旅游资源单体个数;n1i为线状水体旅游资源单体个数;n2i为面状水体旅游资源单体个数;Ai为区域面积。

Gi越大,则区域单位面积内水体旅游资源单体的数量就越多,规模就越大;反之,则就越小。

② 优越度指数

优越度指数是表示高层次水体旅游资源在更高层次水体旅游资源群中的地位指标。它表明区域水体旅游资源组成中此类水体旅游资源类型在总体中的支配程度。区域水体旅游资源优越度指数Yi可以用公式(3-2)来计算:

![]()

(3-2)

式中,Yi为区域水体旅游资源群的优越度指数;Hi为区域内高级别水体旅游资源单体数量;N为水体旅游资源群旅游资源单体总数。

当Yi越大时,代表区域内水体旅游资源群的优越度越大;反之,则区域水体旅游资源群的优越度就越小。

区域水体旅游资源的优越度研究对于区域水体旅游开发有重要的指导意义。可以对水体旅游资源的品位、特质、开发条件等有一个全面而客观的认识,从而确定其所处地位以及进行旅游开发的主次顺序,为制定水体旅游开发规划等提供科学的判断标准或理论依据。

(2) 集聚度

本书的集聚度是指在一个相对独立的行政区域内,该区域内所有水体旅游资源在空间的分布状况。主要用最邻近点指数、基尼系数和不平衡指数三个指标来测度。

① 最邻近点指数

点状要素的三种空间分布类型为均匀、随机和凝聚,一般常用最邻近点指数与最邻近距离来进行判别。

最邻近距离是一个地理指标,被用来描述点状事物在地理空间中相互之间的邻近程度。最邻近点分析法能比较准确与客观的确定布点格局属性,在旅游空间结构的研究中得到广泛运用。

所谓最邻近距离,就是测定出每个点与其最邻近点之间的距离![]() 1,对这些距离取平均值 ,即为表征邻近程度的平均最邻近距离。当区域中的点状分布为随机型(Poisson分布型)时,其理论上的最邻近距离可用公式表示为:

1,对这些距离取平均值 ,即为表征邻近程度的平均最邻近距离。当区域中的点状分布为随机型(Poisson分布型)时,其理论上的最邻近距离可用公式表示为:

(3-3)

式中,![]() E为理论最邻近距离;A为区域面积;n为点数;D为点密度。

E为理论最邻近距离;A为区域面积;n为点数;D为点密度。

对于点状要素的三种空间分布类型来说,最邻近距离由大到小依次为均匀分布、随机分布与凝聚分布。

最邻近点指数(R)定义为实际最邻近距离与理论最邻近距离之比:

![]()

(3-4)

式中,![]() 1为实际最邻近距离。

1为实际最邻近距离。

当R为1时,![]() E,说明点状分布为随机型;当R>1时,

E,说明点状分布为随机型;当R>1时,![]() 1>

1>![]() E,点状要素趋于均匀分布;当R<1时,

E,点状要素趋于均匀分布;当R<1时,![]() 1<

1<![]() E,点状要素趋于凝聚分布。

E,点状要素趋于凝聚分布。

② 基尼系数

地理学中常使用基尼系数(Gini)来研究离散区域的空间分布,通过对比不同研究对象的区域分布差异,找出其中关于地域分布的变化规律。本书使用基尼系数来考察水体旅游资源在南京市行政分区中的空间分布状况。基尼系数的计算公式如下(吴必虎,2003):

(3-5)

C=1-Gini

(3-6)

式中,Pi为第i个区域中水体旅游资源数量占南京市总量的比重;N为区域数量;C为分布均匀度。

基尼系数的数值在0与1之间,数值越大则说明集中程度越高。

③ 不平衡指数

不平衡指数是指在不同区域或不同层级中研究对象分布的均衡程度。就本书的研究对象水体旅游资源单体而言,可以用不平衡指数(S)来度量其在南京市各区县中的分布均衡状况。不平衡指数使用洛伦兹曲线中计算集中指数的公式(周一星,1995):

(3-7)

式中,n为区县数量;Yi为各区县水体旅游资源数量占全市的比重;该比重从大到小排序后,第i位的累计百分比。

S的数值在0与1之间,如果水体旅游资源在各区县中平均分布,则S=0;若水体旅游资源全部集中在某一个区县,则S=1。

3.3.2.2 空间关联

空间关联主要指一定空间范围内各地理要素之间的相互联系便利性。连接紧密,通达度高的旅游交通,尤其是快速交通是区域水体旅游发展的重要条件,也是区域水体旅游地空间有序发展和空间合理布局的关键。旅游交通条件的变化直接导致区域水体旅游地空间结构以及其外部具体形态的演进。因此对区域水体旅游资源空间联系的研究尤为重要,分析旅游空间关联主要会用到连接度与通达度这两个指标。

以水体旅游资源单体的赋存地为节点,来分析区域水体旅游资源的交通结构,是研究空间分布的常用方法。可以看出,以连接各节点的交通线路为路径,形成了一个空间网络资源系统。一般情况下使用水体旅游资源节点间旅游交通网络的完善与否来衡量水体旅游资源空间结构的优劣。旅游系统网络由水体旅游资源点及其间相连的交通线路所组成,通常用平面图来进行描述,对其进行定量研究则可以采用图论的有关拓扑指数等方法。

一般采用β指数、γ指数来衡量旅游交通网络的连接度,而采用通达度指数、平均径路长和紧密度指数来衡量其通达度。

(1) 连接度

交通网络的发达程度可以用连接度来表示,表征在研究区域内各个水体旅游资源点相互之间客流联系的可能性,即节点间有无直接交通连接。

① β指数

β指数被用来表征网络中节点的平均连线数目,能够度量网络连接性的高低。水体旅游地往往有多个旅游资源节点,在不同节点间互相连接的交通路线越多,则表示连接性越高,旅游者在各水体旅游地之间的来往也越便捷。β指数较高是优化水体旅游资源空间网络结构的必要条件。β指数的计算公式为:

![]()

(3-8)

式中,β表示交通网的连接度;L表示交通网中边的数量,即每两两节点的直接连接数目;P表示交通网中顶点的数量,即节点数。

一般来说β的范围处于0~ 3之间,在这个范围内β值越大,表明网络的连接度越好。

② γ指数

γ指数类似于β指数,用来反映一个区域交通网络的连通发达程度,为网络各节点间的实际连线数和理论最大连线数目的比,其计算公式为:

![]()

(3-9)

式中,L、 P的含义同β指数相应含义。

γ指数取值范围为0~1,γ=0时,说明网络中无连线,即节点间互不相连;γ=1 时,表明节点间皆有连接。γ指数的大小与节点层次无关。

(2) 通达度

通达度可以衡量在网络中节点间移动的难易程度,即从每个节点出发,到达其他节点的通畅程度,表征旅游资源点之间联系的快捷性。

① 通达度指数

通达度指数是指网络中从一个顶点到其他所有顶点的最短路径的平均距离。公式为:

(3-10)

式中,Ai表示顶点i在网络中的通达度指数;Dij表示顶点i到顶点j的最短距离;累计和表示顶点i到所有其他顶点的距离。

明显地,Ai所得值越小,则说明该点的通达度越高。

② 平均径路长

可以使用平均径路长来衡量网络中节点间的通达性。当两个节点间有直接的交通连线存在时记为1,没有则记为0,每对节点间的距离用沿最短径路所介入的连线数表示。

在网络最短径路矩阵中,任一节点的平均径路长是由矩阵中该节点行内正值节点数去除行总数得出。任一节点的行总数或平均径路长越小,表示该节点的网络通达性越好,反之则越差。行总数或平均径路长最小的节点往往是网络的中心。

③ 紧密度指数

旅游区应该具有良好的通达性,使得旅游经济流可以在网络节点间顺畅流动。区域的形状是某旅游区内部可进入程度的有效衡量尺度。同等条件下,形状越紧凑,区域内的货运或客运就越利于进行,通达性能就越好。紧密度指数(C)说明区域形状的紧凑程度。其公式为:

![]()

(3-11)

式中,T为与研究区域同面积圆的直径;D为研究区域中相离最远的两节点之间的距离。

一般情况下C的数值在0与1之间,如果区域形状为一条直线,则C=0;如果区域形状为一个圆,则C=1;当C值越趋向于1时,区域越紧凑。

3.3.3 南京市水体旅游资源空间结构分析

3.3.3.1 空间格局分析

(1) 差异度

① 规模度指数

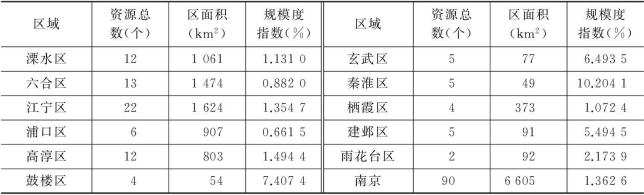

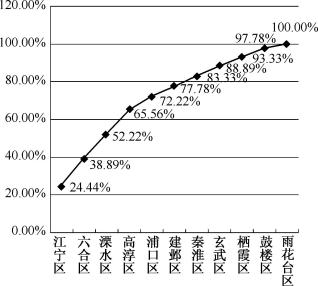

从表3-12中可以看出,南京市水体旅游资源数量呈现出空间分布不均衡的态势。江宁区拥有的水体旅游资源数量最多,总共有22个,占到了24.4%,其次是六合区(14.44%)和溧水区(13.33%)、高淳区(13.33%),这四个区的水体旅游资源总量占了全市的50%以上。而其他几个区的水体旅游资源数量则相对较少。

但事实上,区域内绝对的资源数量往往并不能很好地说明问题,由于区域面积各有差异,资源的密度比绝对数量更有说服力。本书引用规模度指数Gi= (n0i+n1i+n2i)/Ai来说明各区水体旅游资源的密度分布公式(3-1)。其中南京市各区面积引自南京市所辖及各区政府网站。

表3-12 南京市各区水体旅游资源规模度指数

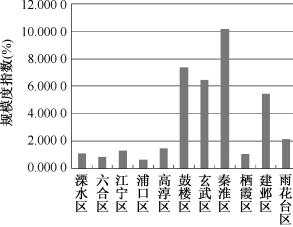

图3-5 南京市各区水体旅游资源规模度指数

由表3-12及图3-5得出,南京市水体旅游资源点的规模度指数为1.3626;11个区中,共有6个区的规模度指数大于南京市整体指数,按大小顺序分别为:秦淮区、鼓楼区、玄武区、建邺区、雨花台区、高淳区;其余5个区的规模度较低。可以明显地看出,主城区的规模度指数要远大于郊区,主要是由于郊区拥有更大的区域面积,结果造成规模度指数较低的结果。江宁区对比尤为明显,资源总数居第一位,但规模度指数却远远落后;这样的区域已经有较好的水体旅游开发基础,而旅游交通已经成为阻碍区域水体旅游发展的瓶颈,在水体旅游规划与开发中需要注意。

② 优越度指数

图3-6 南京市水体旅游资源等级数量结构

根据评价结果,本书在南京市选取了67个水体旅游资源,其中有五级资源2个、四级资源13个、三级资源20个、二级资源19个、一级资源有13个,如图3-6 所示。其中优良级水体旅游资源共35个,占总水体旅游资源数目的52.2%, 达到约一半的比例。

表3-13反映了南京各区域水体旅游资源的优越度指数情况,建邺区和雨花台区具有明显的优势,两区入选的水体旅游资源均是优良级,其次是鼓楼区、秦淮区、玄武区、江宁区、溧水区,优越度指数均在0.5以上,而栖霞区、浦口区、六合区、高淳区优越度指数则稍差。综合来看,南京水体旅游资源在各区域内分布差距较大,有待进一步发展。

表3-13 南京市及各区水体旅游资源优越度指数

(2) 集聚度

① 最邻近点指数

本书所选取的67个水体旅游资源单体,分布面积6605km2,经纬度数据采用江苏省水利科技项目“水体旅游资源评价与保护开发规划研究——以南京市为例”课题调查结果,部分资源点使用Google Earth和www.mapabc.com 查询得到(线状、面状水体旅游资源取其旅游功能突出的节点代表)。根据公式(3-3), 计算出67处南京水体旅游资源理论最邻近距离为:

.964(km)

.964(km)

使用ArcGIS软件,测得各个资源与其最邻近资源的实际直线距离![]() 1= 5.083 6km。 所以,

1= 5.083 6km。 所以,![]() 1>

1>![]() E,最邻近指数R=1.024>1,分布类型属于均匀型。可以看出,南京市水体旅游资源总体上为均匀型分布,资源点在区域内分布相对均匀、分散,资源单体关联程度不高,不易于组团开发形成规模效益,对旅游线路的空间组织和对区域外形成综合竞争力要求较高。

E,最邻近指数R=1.024>1,分布类型属于均匀型。可以看出,南京市水体旅游资源总体上为均匀型分布,资源点在区域内分布相对均匀、分散,资源单体关联程度不高,不易于组团开发形成规模效益,对旅游线路的空间组织和对区域外形成综合竞争力要求较高。

② 基尼系数

将67个水体旅游资源在南京市11个行政分区分布的个数(表3-14),进行基尼系数分析,从而判断其在全市11个行政分区中分布均匀情况。

根据公式(3-5)、公式(3-6),代入数值计算,H=0.508 0, Hm=2.397 9, Gini= 0.211 9, C=0.788 1。所以基尼系数Gini是0.211 9,分布均匀度C为0.788 1。 结果表明南京市水体旅游资源在11个行政分区中的集中程度较弱,且分布的均匀度较高。

表3-14 水体旅游资源在南京市11个分区中的分布

图3-7 南京市各区水体旅游资源数量洛伦兹曲线图

③ 不平衡指数

水体旅游资源在南京市11个区中的分布如表3-14所示,按照公式(3-7)进行计算,不平衡指数S=0.388 9,说明在南京11个区中水体旅游资源的分布较不均衡。考察水体旅游资源在各区分布的洛伦兹曲线(图3-7)可以看出,仅江宁区、六合区、溧水区、高淳区所拥有的水体旅游资源数量就达到了全南京市总数的一半以上。

3.3.3.2 空间关联分析

(1) 连接度

① β指数

根据南京市水体旅游资源空间结构平面拓扑示意图(图3-8),节点间的连接数目L=147,节点数P=67,根据公式(3-8)得出:

![]() .194

.194

可见,南京水体旅游地交通网络的连接度较好,各景点之间的交通路线密度较大,具有较高的交通营运能力。

图3-8 南京市水体旅游资源空间结构平面拓扑示意图

② γ指数

根据公式(3-9),计算得出南京市旅游资源交通网络连接度指数γ的值为:

![]() .754

.754

水体旅游资源点之间的连通水平较高,过半数资源点均有与邻近点形成交通连接,形成较稠密的水体旅游网络,为南京水体旅游竞争力的提升提供了较好的条件。

(2) 通达度

① 通达度指数

在网络中从一个顶点到达其他全部顶点的最短路径的平均距离,被称为通达度指数。按照公式(3-10),测算出各水体旅游资源之间距离,得出表3-15。

表3-15 南京市水体旅游资源节点的通达度比较

续表3-15

续表3-15

南京市主要水体旅游资源点之间平均通达度指数为67 989.088 8 m,通达度指数小于平均值的有41处节点,通达度指数大于平均值的有26处节点,如表3-15所示。百家湖、秦淮河干流、内秦淮河、运粮河、七桥瓮生态湿地公园等是通达性最好的点(通达度指数数值最小),它们与区内各点的最短路径总和分别为3 138 052.582 m、 3 146 643.673 m、 3 178 047.381 m、 3 211 992.461 m、 3 215 658.731 m。 淳东灌区、大泉水库、大河桥水库、彭家港水库、河王坝水库等是通达性最差的点(通达度指数数值最大),它们与区内各点的最短路径总和分别为6 430 278.664 m、 6 739 622.153 m、 6 916 188.989 m、 6 966 035.482 m、 7 258 781.577 m。

通达性较差的水体旅游资源在发展旅游业时将会在一定程度上受到制约。比如全省饮用水水质最好、风景秀丽的天然湖泊固城湖,其旅游资源具有很好的观光与生态价值,已经达到四级旅游资源的评定质量标准,但该处节点到其他各点的最短路程和为6 027 055.003 m,通达度指数为89 956.044 82 m,可以看出固城湖的通达度不高,加大交通设施与旅游线路的建设力度,是推动固城湖旅游业加速发展的重要途径。

总的说来,市区大部分资源点,包括莫愁湖、玄武湖、月牙湖、金川河、内秦淮河等通达度指数均低于平均值,节点通达性良好;六合和高淳的旅游资源点,如金牛山水库、淳东灌区等通达性较差,游客的可进入性不强。这也符合从城市中心到周边区县其交通条件逐渐下降的规律。

② 平均径路长

南京市主要水体旅游资源网络的最短径路矩阵和平均径路长如表3-16所示。南京市水体旅游资源网络平均径路长的均值为10.63,由此可知,南京水体旅游的通达性总体上较好。在本书研究的67个水体旅游资源节点中,平均径路长小于该均值的节点数有37个。其中解溪河、金川河、石臼湖、八百河和九乡河的平均径路长在7.80~7.94之间,石固河、固城湖、秦淮河干流、百家湖、石塘小流域、七桥瓮生态湿地公园、绿水湾国家城市湿地公园等节点的平均径路长在8.05~8.94之间,这些节点具有较好的旅游资源开发交通区位条件。而其余平均径路长大于均值10.63的节点数有30个,它们的平均径路长在10.65~15.42 之间,其中茅东闸、邵处水库(白鹭湖)、红山窑水利枢纽等节点的连通性最差,平均径路长分别为14.44、14.88和15.42,开发这样的水体旅游资源首先要重视交通路网的建设。将表3-15与表3-16进行对比可以看到,通达度指数与平均径路长这两种分析方法得出了比较相似的结论,说明研究成果具有很高的可信度。

③ 紧密度指数

区域通达性除了与交通网络密度有关外,还与交通网络所形成的交通区形状有关。区域的形状是某旅游区内部可进入程度的有效衡量尺度。同等条件下,形状越紧凑,旅游资源开发越占优势。根据上文中提到的紧密度指数C来衡量旅游区的形状紧凑程度。根据公式3-11,先计算所有资源点之间的最短距离,取最短距离之中的最大值D=183 564.93 m;再计算南京市的面积,进而得到T=91 698.34 m, 故南京水体旅游地的紧密度指数C=T/D=0.50,0.50的紧密度指数显示该区域相对紧凑,这也使得南京市发展旅游交通以提高区域内旅游资源网络的通达性具有良好的先天条件。

表3-16 南京市水体旅游资源空间网络最短径路矩阵与平均径路长比较

续表3-16

3.3.3.3 南京市水体旅游资源空间结构

综上,通过对南京市水体旅游资源的空间格局和空间关联两个目标分析,运用差异度、集聚度、连接度和通达度测量指标,采用一系列数学测量方法进行计算,得出以下结论:

从资源绝对数量来看,南京市水体旅游资源数量空间分布不均衡。江宁区拥有的水体旅游资源数量最多,接下来依次为六合区、溧水区和高淳区。结合考虑各区域面积,从资源分布密度来看,南京市水体旅游资源主要并且大量的集中在主城区内。从不同等级的水体旅游资源分布来看,建邺区和雨花台区具有明显的优势,两区入选的水体旅游资源均是优良级,其次是鼓楼区、秦淮区、玄武区、江宁区、溧水区,而栖霞区、浦口区、六合区、高淳区优越度指数则稍差。从资源区域内的集聚程度来看,南京市水体旅游资源总体上为均匀型分布,资源点在区域内分布相对均匀、分散,资源单体关联程度不高。

通过对南京市水体旅游资源的空间网络结构分析表明,南京市各个水体旅游地的网络连接性与通达性整体上较好,各景点之间的交通路线密度较大,过半数资源点均有与邻近点形成交通连接,形成相对较高的紧凑度和较稠密的水体旅游网络,这些都为南京市发展水体旅游提供了较好的先天条件。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。