(一)南线:引黄济兰,“垃圾沟”变成“景观河”的“百河之城”工程

引黄济兰“百河之城”工程,主要是设想将兰州多条排洪沟进行治淤疏通,引入黄河水,将原来的排洪沟变成美丽的景观河,环绕穿行在城市之间,为兰州城市景观再抹上柔美亮丽的一笔。该项工程将有利于完善兰州的水事规划,构建兰州生态环境。打造“八水绕金城”的历史美景,有些类似于北京、西安的护城河,但其意义对兰州更大。随着气候的变化,人们对水环境的要求更高,因此,“百河之城”工程规划的理念应体现天人合一的系统观、通透自然的和谐观、巧夺天工的建筑观和以人为本的管理观。根据兰州市发展战略和土地利用规划,实施“再造兰州”,形成“多中心、高聚集、组团式”新兴城市体系与合理的水域体系相结合城市架构,促进渠道水系向综合的水事水系方向发展。其次,还有利于兴修金城金水道,打造兰州“百湖城”。黄河兰州段长约50km,市区还有大小河沟252条,经过自然的和人为的归并,现有主沟道81条。从“再造兰州之河”的角度重新分析兰州的地形地貌,黄河三条南河道、81条泄洪沟道都是兰州的地理特征,是兰州的自然特色,有特色就会产生优势。兰州“百河之城”工程的建设,就把资源优势变成优势资源。清净的活水通过金城金水道注入干涸的河沟及马滩、大滩、雁滩南河道,再配置橡胶坝,兰州就会拥有100多座“瘦西湖”,成为河水清清、绿草茵茵的“高原水城”。

1、黄河干流水资源概况

兰州以上黄河干流全长2119,占黄河总长度的38.9%;黄河兰州段(工作区)长45,占兰州以上黄河干流长度的2.124%;黄河兰州水文站的集水面积为222551,占黄河流域总面积的29.6%;兰州段汇水面积约1800,占兰州以上黄河汇水面积的0.8%;兰州以上黄河干流平均比降1.38‰,兰州段河床平均比降1.0‰。

兰州以上黄河上游由于面积大,又有天然湖泊、沼泽的调蓄,径流变化相对稳定,径流的年内分配7~9月份占47%,2月份最小。年际变化不大,变差系数。存在连丰连枯交替现象,以3年小周期较明显,并存在连续7年的丰水段和11年左右的枯水段,包括丰、平、枯在内的较完整水文周期约60年左右。

随着上游梯级水库的兴建,黄河上游已成为典型的蓄水河流,亦即人造河流,在梯级水库联合调节的作用下,使径流的年际、年内变化趋向于均匀化。随着黄河兰州段渠化堤岸线的日趋完善,使人造河流更加名副其实,特别是龙羊峡和刘家峡水库的调节,使径流的年际、年内变化趋势均匀,枯水期12~3月径流量占年径流量由天然情况的11.4%增加到23.6%,汛期7~10月由天然的59.4%降至42.9%。兰州站年径流量的均值为1010。

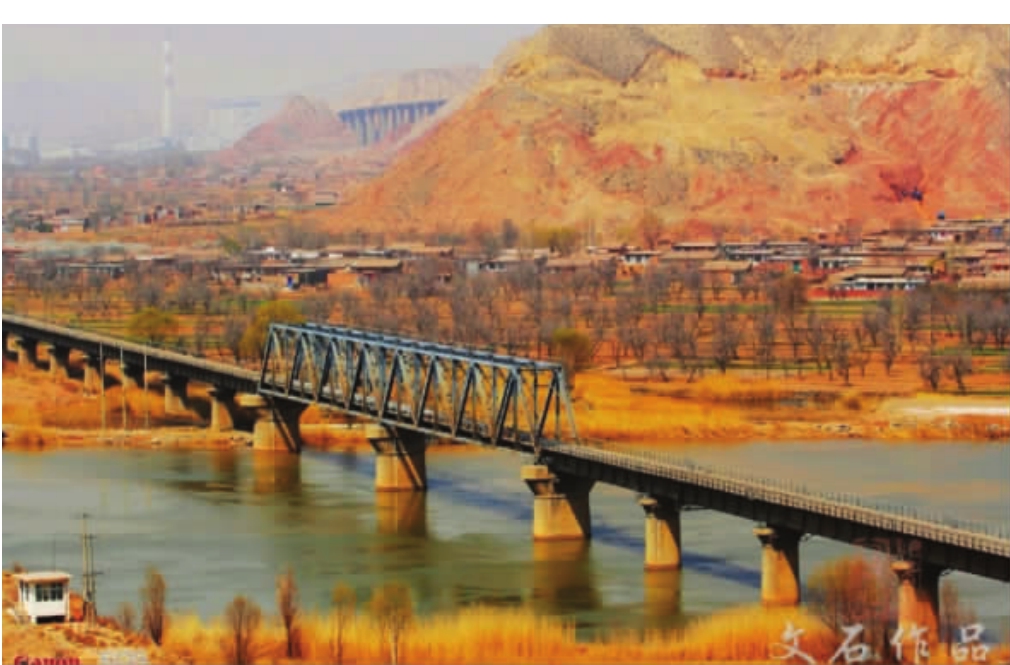

2、黄河兰州段河道概况

黄河兰州段从宣家沟至桑园峡全长45,主段枯水河槽宽窄变化相对较小,最窄处仅为120左右(桑园峡口),宽处约为400。河床平均比降为0.94‰,河床基本由砂卵石组成,且多边滩和河心滩。主段河道纵向基本趋于稳定,河段冲淤变化相对较小,处于基本的平衡状态。

3、兰州市区排洪沟情况概述

兰州市的地域形态、地貌特征特色突出,城市要有魅力,就要尊重城市的自然特色,兰州黄河风情线建设应充分结合排洪沟,将他们作为黄河风情线的自然延伸部分和辅助部分,丰富黄河风情线景观层次,增加黄河风情线活动内容,突出兰州市带状组团式布局特点.建设城市雨水集流利用体系,保障城市安全。

兰州市区内泄洪道主沟西起河口南,东至砂金坪共有81条、支沟959条,主沟总长699公里,汇水总面积2198平方公里。沟谷分布密度高,坡陡谷深,水土流失比较严重,地质灾害隐患普遍存在,影响范围比较广。地质灾害预计严重程度远远超出人们的想象,排洪沟作为泄洪清淤的重要通道,其重要性不言而喻。可以说,排洪沟对于兰州不仅仅是“城市呼吸通道”,更是“生命保障线”。兰州市区地处河谷川地,谷地坡陡沟狭,洪道多横向切入黄河,一旦排洪沟由于人为原因造成排洪不畅,则排洪沟将失去对洪水的拦蓄和控制调节作用。由于城市基础设施历史欠账,造成许多沟渠成为排污和垃圾倾倒的臭水沟,危害极大。首先,事关城市的安全问题,畅通与否,直接关系着汛期城市的公共安全与否。如果2010年的“9.6大暴雨”再持续两个小时,象舟曲那样强度的泥石流灾害在兰州发生不是没有可能。因此,对排洪沟进行清淤治理,完善其泄洪功能是保障城市安全与稳定的一项必然举措。兰州排洪沟担负着城区最重要的“保障线”功能。其次,事关城市形象问题,进行改造是大势所趋。改革开放30年来,兰州的城市面貌发生了翻天覆地的变化,但是排洪沟的改造远远滞后于城建开发的整体进程,在一定程度上阻碍了经济建设的发展和城市形象的提升。市内多条洪道大多一致,洪道内垃圾遍布、污水横流、臭气熏天,严重影响了招商引资、高新区发展、居民生活

3、南河道治理工程

各级政府对此非常重视,拿出资金,治理洪道,取得了明显成效,已经完成的南河道改造工程和通过企业参与五里铺洪道兰新段治理美化,以及现在正在进行的大沙沟治理工程都是较为成功的范例。

据史料记载,历史上南河道很宽,黄河进入城关地段后,受当时河心洲地的影响,黄河干流在滩尖子分成了两大支流,一支叫黄河北河道,流经盐场堡、阎王砭、白道沟,依山傍崖向东去。一支叫南河道,从雁滩南面流过,经段家湾、范家湾向东流去,在黄河南河道及小岔河流经的地方,将河道冲涮成18个河心滩,即“东郊十八滩”。上世纪60年代,南河道断面宽达200余米,全长8公里有余。当时,在南河道取水灌溉田地的村庄多达13个,灌溉面积达15000余亩。1956年以前,南河道两岸架设的用来取水的水车达15架。1968年,“农业学大寨”在雁滩与河争地,提出了“闸南河治理水患,垫河滩新增良田”的方案。随着人们对河道的人为更改,及雁滩地区乡镇工业的发展,南河道开始向臭水沟演变。枯水期黄河水位低于南河道引水渠,河水流不进来,垃圾、污水得不到及时冲刷,河道渐渐成了污水渠。而出水口又被洗砂厂、建筑垃圾填埋,由五里铺、烂泥沟、鱼儿沟三大南山排洪道注入的污水无法及时排出,南河道逐渐变成了臭水沟。

1978年规划大师任震英就提出打通雁滩南河道。1981年,《黄河兰州段河道规划设计方案》中再次提出必须恢复雁滩南河故道,通过疏通雁滩南河道分流黄河流量,解决南山排洪、河道冲淤的问题,达到美化城市的目的。1991年5月完成了全长8.24公里的施工图设计,工程投资概算1.4亿元,采用了分段分期实施方案。经过逐步的改造,至2004年底,兰州市累计投入3600多万元,完成占全长约1/3、1554米河道的间断护砌,后因种种原因,南河道引水不畅,河水时通时断,河道再次淤积,环境再次恶化。

随着兰州经济的进一步发展,城市建设的发展需要,把包括雁滩南河在内的三条南河建成亲民河、休闲河、风景河已成为政府、文化界和广大市民的共同愿望。南河道整治就就此提升为一项宏大的生态景观工程。时任省委常委、兰州市委书记要求相关部门要从可行性研究入手,对南河道整治工程要“高起点、高标准”来抓,要“全国创特色、省内争一流”。并初步将该工程定位为“生态工程、民生工程、景观工程、文化工程”。

2005年6月11日,南河道整治开始了历史上从未有过的大规模疏浚,兰州军区援建部队500多名官兵克服种种困难,冒着严寒艰苦施工,胜利完成了全部清淤疏浚任务。

2006年3月,兰州市城投公司主持的南河道二期工程开建,工程包括一期剩余河道护砌、道路桥梁工程、污水截流工程、引水防洪等工程。其中,引水防洪工程首次设置了引水设施和引水闸门,保障了南河道的长流水和防洪功能。截污管网工程建提升泵房1座,将目前直排南河道的91条污水管道接入两侧污水干管后排入雁儿湾污水处理厂。2008年4月15日,随着南河道渠首的开闸放水,南河道终于实现了全线通水,南河自此彻底告别了臭气熏天的日子。目前,雁滩南河道治理二期实现了河道初步绿化,路面全面通车。南河道综合整治三期工程包括:湿地公园、景观公园(读者公园、双拥公园、望河公园等)的建设。根据规划,南河道综合整治将实现:一河两岸三维流,四区八园十六景。一河即南河,两岸即南北两岸,三维流即城市流、水文流、生态流。四区即文化旅游观光区、游览健身休闲区、生态文化教育区、情趣空间戏水区。八园即水车博览园、绿色公园、南湖公园、读者公园、雁滩湿地公园、双拥共建公园、东大门入口广场公园、古城坪望河楼公园。十六景即平沙落雁、水车古韵、雁荡南河、南湖凝翠、轻舟逍游、柳林含烟、渡口掠影、芦堤飘絮、墩台烽烟、怀古幽思、祖师遗址、水景沁音、南河晚渡、斧劈桑园、绚烂彩陶、游子望河。三期工程完工后,人们既可以在河边游园内休憩,还可以乘坐小船、羊皮筏子在河道上漂流嬉戏。

现在,伴随着绚丽的五彩地砖和漂亮的雨花石一路向东延伸,南河道的黄河水终于穿过繁华都市来到雁儿湾入水口,“女儿河”欢快地融入到了黄河母亲的怀抱。引黄济兰工程的事实和完工,至少将有81条这样的“女儿河”流经闹市,流向黄河,那将对这座高原古城,带来无数的婉约、无数的妩媚、无数的灵动,着实令人浮想联翩、遐思万千。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。