第一节 对新一轮全球产业分工重组的理论描述

自20世纪60年代开始,当代国际分工出现了一个引人瞩目的新变化:产品生产过程包含的不同工序和区段,被拆散后在空间上分布和展开到不同国家去进行,形成以工序、区段、环节为对象的分工体系。我们用产品内分工(Intra-product specialization)这一概念来刻画这类新型国际分工现象。20世纪90年代后,以产品内分工为基本特征的新一轮全球产业分工重组迅速兴起,并在计算机、家用电器、汽车、服装玩具、机械产品等诸多现代制造业部门获得了相当普遍的发展。

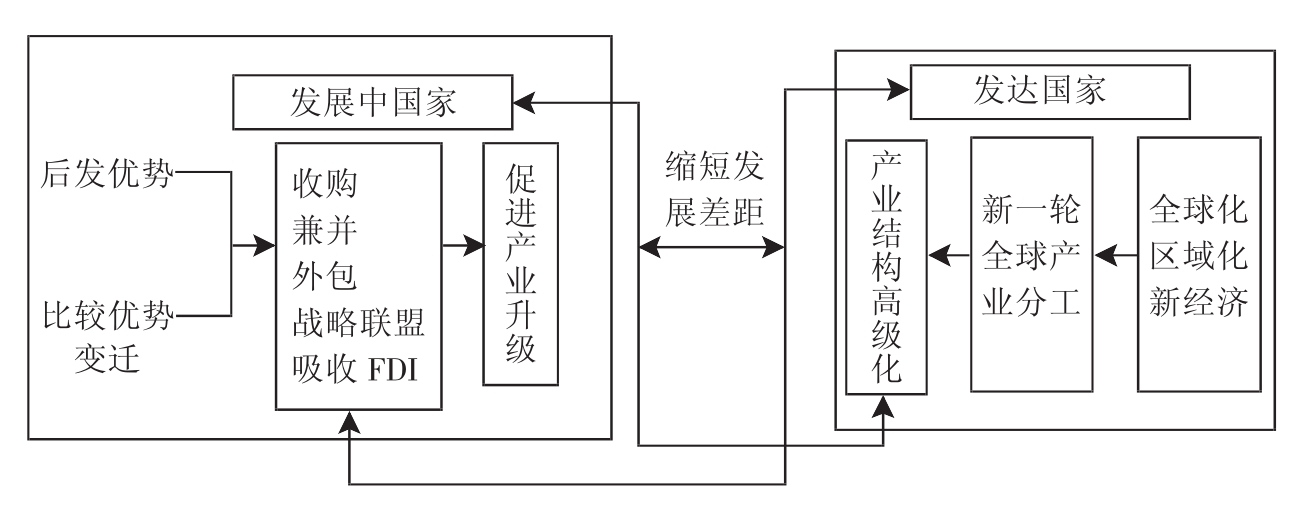

事实表明,以产品内分工为基本特征的新一轮全球产业分工重组对于发达国家和发展中国家都具有重要意义。一方面,产品内分工为发达国家利用全球经济调整产业结构提供了便利。在工序层面依据比较优势对经济活动在全球范围内加以重新布局和改组,有利于发达国家在利益摩擦较小的前提下,进行产业结构调整和谋求经济持续增长。另一方面,更有意义的是,对于发展中国家而言,新分工环境为它们通过参与简单加工区段,在具有比较优势环节上融入国际经济系统提供了新的切入点;同时也为发展中国家通过在不同工序区段构成的国际分工价值链上攀升,提供了产业结构升级和持续发展的现实可能性,使发展中国家成为当代全球化进程的参与者、推动者和获利者(见图4-1)。从中国对外开放的实践经验看,利用产品内分工为特征的新一轮全球产业分工重组的重要机遇,谋求自身的经济发展,也是中国对外开放近30年获得成功的一条重要经验。

图4-1 发展中国家利用新一轮全球产业分工重组寻求产业调整和经济发展的模式图解

资料来源:谷克鉴:《新一轮全球产业分工重组与我国产业结构调整研究》,2005年国家社科基金(批准编号:05BJY046)。

一、新一轮全球产业分工重组的内涵

卢锋(2004)对“产品内分工(Intra-product specialization)”的核心内涵解释为特定产品生产过程不同环节、工序或区段通过空间分散化展开成跨区或跨国性的生产链条或体系,因而有越来越多的国家和企业参与特定产品生产过程不同环节或区段的生产或供应活动。[1]需要指出的是,在本书中,生产过程被理解为包含产品设计、制造、流通并最后达到消费对象的整个流程,即包含现代管理学供应链概念所涵盖的经济活动。

产品内分工包含企业间分工和企业内分工两种形态。企业内产品内分工至少有两种表现形式:第一,通过外国直接投资,把某些生产环节转移到国外子公司进行生产,国内仍然保留部分工序和区段,形成产品内分工构架;第二,通过并购国外某些企业,从事特定环节和工序生产,形成产品内分工。企业内分工的共同特点是通过一个母公司资产控制手段,形成金字塔形控股结构,协调产品生产过程的运转。企业间实现的产品内分工主要依托市场机制来实现其内在协调要求,由于企业间产品内分工所凭借的市场机制和协调手段较多采用相对稳定但又不同于企业内控制的网络方式来实现,从而在很多场合出现了介于科斯型企业和企业内部协调的中间特殊形态(卢锋,2004)。

根据以上分析,新一轮全球产业分工重组的内涵至少包括四方面的含义:第一,其主要特点是产品内分工;第二,其内容包括全球产业转移和国际产业在全球范围内重新布局;第三,其表现形式包括外国直接投资(FDI)、国际并购、原始设备制造(Original Equipment Manufacture)、外包(Outsourcing)、转包(Sub-Contract)、竞合关系(Co-petition)、战略联盟(Alliance)、相关利益者均衡等,网络(Network)因素在新一轮全球产业分工重组中成为极其重要的组织形态和表现形式;第四,它为推动经济全球化、国际贸易与外国直接投资的迅速发展以及发展中国家产业升级提供强大的动力和机遇。

经验证据显示,自20世纪90年代以来,新一轮全球产业分工重组是国际贸易迅速增长最强大的推动力。由于新一轮全球产业结构调整要求的工序和区段全球性展开,并表现为跨国公司通过外国直接投资的并购或网络等控制手段实现,因此,它对当代外国直接投资的快速增长也具有重要的解释作用。

在中国经济开放进程中,作为典型的产品内分工模式的加工贸易的迅速发展,为新一轮全球产业分工重组提供了佐证。1980~2005年,我国加工贸易额年均增长速度高达27%,是世界贸易增长率的四倍以上,是我国非加工贸易平均增速的两倍。这表明以产品内分工为特征的全球产业结构调整对中国产业结构调整产生了深远和积极的影响。

二、新一轮全球产业分工重组的动因分析

(一)新一轮全球产业分工重组宏观背景的动因分析

从20世纪60年代开始,国际经济格局发生了两方面的重要变化:

第一,美国随着经济增长和国民收入的提高,劳动密集型部门、产品或生产区段缺乏市场竞争力的压力愈益明显;外国特别是日本企业竞争力迅速提升,开始在某些技术比较成熟的制造业部门对美国传统优势地位构成挑战。内部的成本压力和外部的竞争因素迫使美国企业通过国际范围的产业结构调整来加以应对。美国1963年实行的旨在鼓励美国企业把劳动密集性工序转移到国外进行以降低市场成本的“生产分享项目(Production Sharing Scheme)”政策客观上对推动制造业产品组装等工序环节的国际分工发挥了关键性作用,因而可以看做是启动新一轮产业分工重组的一个标志性事件(卢锋,2004)。

第二,自20世纪60年代以后,发展中国家广泛实行的进口替代政策,通过扩大和加深与国际市场联系来谋求发展的新思路和新探索受到重视。此外,从发展不平衡性的导入效应看,特定时期一些发展中国家的经济增长较快,它们在经济成长阶梯上达到较高梯次水平后,本身的结构调整需要会导致向周边经济欠发达国家和地区转移某些产品生产工序,从而推动新一轮产业分工重组的发展。后一点在东亚经济区表现得尤其明显。东亚“四小龙”新兴经济在60年代都经历了承接简单外包工序的发展阶段,80~90年代进入中高等人均收入水平甚至发达国家收入水平后,开始大量通过产品内分工把缺乏竞争力的产品或生产序转移到包括中国在内的周边国家,对推动区域以至全球经济范围产业转移和分工重组发挥了重要推动作用。

世界经济两大板块新变化因素的互动碰撞,构成以产品内分工为特征的新一轮全球产业分工重组的基本宏观背景。发达国家实施鼓励外向加工政策,若干发展中国家采取积极呼应的行动,提供了启动全球产业分工重组历史进程的实际契机,而这种趋势在20世纪90年代后更加明显。

(二)新一轮全球产业分工重组微观主体(跨国公司)的动因分析

1.跨国企业的战略性动机

Yongmin Chen等人(2004)考察了跨国公司进行国际并购的战略性动机:当存在战略性外购时,中间产品市场的贸易自由化效应与最终产品市场的贸易自由化效应是截然相反的,前者会提高最终产品的价格,而后者会降低最终产品的价格,其原因就是进行国际并购的企业往往会从一些更有效的供应商那里购买某个关键的中间产品(零部件),以便削弱这些在最终产品市场上又是它们的竞争对手的竞争动机。

类似情形在PC和汽车行业中极为普遍,韩国三星电子直接向其竞争对手摩托罗拉、索尼、惠普提供半导体芯片和其他中间投入品;本田公司(Honda)决定放弃其独特的质量超凡的DCR引擎的生产而将其技术用于生产可以安装在其他汽车制造商生产的传统的直接喷油引擎的生产,目的在于可以直接向其他汽车制造商出售引擎。[2]在上述情形下,国际外购活动的动机除了通常的成本节约型动机之外,还伴随着前面所论述的战略性动机。

2.跨国公司的成本竞争动机

Burda,Michael C.等人(2002)从供给角度解释了企业进行国际生产分割活动的动机(supply side of fragmentation)。他将产品内分工视为成本竞争企业的“内生选择”,即企业将生产阶段在国际间分割开来是“成本竞争的结果”。在开放条件下,贸易壁垒的拆除与资本的可流动性会扩大一个给定国家的贸易市场,[3]这就增加了单个企业通过外购或将生产过程在国际间分割开来以节约其生产的可变成本的动机。开放程度的加深为企业带来了削减成本的压力,成本竞争的结果可能带来更细致垂直的劳动分工,即国际生产分割或外购活动的出现。

3.跨国公司的管理动机

Grossman和Helpman(2004)模型试图考察由全球产业分工所导致的当前垂直一体化贸易迅速增长的原因。假定在一个产业中存在许多厂商(企业),它们潜在的生产率各不相同,每家企业都拥有一项生产差异化产品的技术,但在生产过程中需要该企业的委托人(principal)同一个拥有生产关键零部件或服务的诀窍(know-how)“技能型”代理人(skilled agent)合作,他需要该代理人来监督关键零部件的生产过程。在选择企业组织模式方面,企业委托人面临着垂直一体化生产与外购模式的选择问题。

模型表明,特定产业中的不同企业在从事国际外购或FDI活动方面的动机是不同的。生产率较低从而收益率较低的企业倾向于选择国际外购活动,因为在国际外购模式下,合同规定的特定的中间产品生产项目投资由中间产品代理人承担;生产率特别高从而预期收益率也特别高的企业也倾向于选择国际外购活动。当企业的预期利润率非常高时,企业主管必须尽力确保其“分部”经理或代理人作出最大的努力,并让他们能够分享预期的利润,但是相对于垂直一体化模式而言,在外购模式下,企业主管所必须放弃的利润要少一些。生产率水平位于二者之间的企业倾向于在南方国家进行FDI活动。对于这类企业而言,企业主管通过FDI活动能够更好地监控其“分部”经理所付出的努力。

三、根据中间产品或零部件的贸易数据对新一轮全球产业分工重组的测度

从数据可获得性角度看,Yeats(2001)和Ng(2001)等人依据联合国商品贸易统计(UN COMTRADE statistics)提供的SITC数据测算中间产品和零部件的贸易流动方法具有较强的可操性,在很大程度上也能够表征当代产品内专业化分工和全球产业分工重组的普及程度。[4]

中间产品(intermediate goods)又被称做中间投入品(intermediate inputs),它与零部件(parts and components)一样都是指在制成品生产过程中被用做投入品并且在其生产周期中“消失”的那类产品(Francoise Lemoine等人,2002),因而在多数情形下,对中间产品与零部件不加严格区分。[5]这里主要依据联合国统计的SITC(Rev.2)及SITC(Rev.3)数据中的零部件贸易数据估计产品内分工或国际外购程度。随着国际贸易标准分类(Standard International Trade Classification)系统的完善,SITC(Rev.2)及SITC(Rev.3)已区分了大约60组零部件产品的进出口贸易情况。

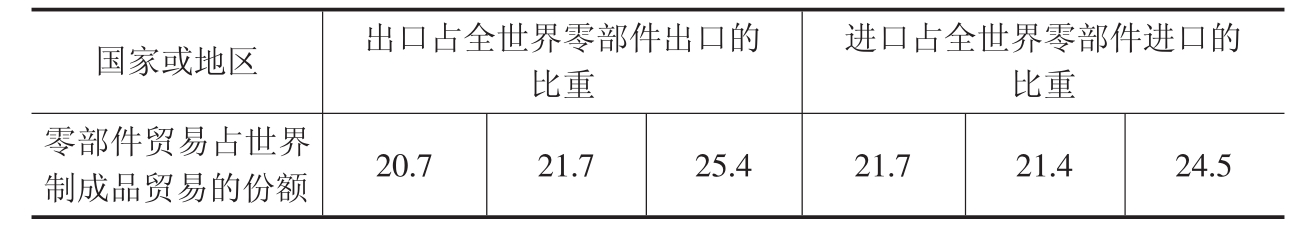

Athukorala Prema-Chandra(2003)依据联合国统计的SITC(Rev.3)数据考察了20世纪90年代以后全世界的零部件进出口贸易情况。表4-1分别列举了世界上不同国家或地区零部件出口贸易占全世界零部件出口贸易的比重以及零部件进口贸易占全世界零部件进口贸易的比重的变化情况。从表4-1中可以看出,东亚地区的零部件出口所占份额从1992年的34.5%增至2002的39.5%。全世界零部件贸易从1992年的3368亿美元增至2002年的10864亿美元,年均增长率高达18%,零部件贸易在世界制成品贸易中的份额从21%增至25%。[6]这在很大程度上反映了制造业部门的产品内分工和全球产业分工重组在全世界范围内的扩展趋势。

表4-1 1992~2002年依据中间产品的贸易流动数据对不同地区零部件进出口贸易的测度及对比

续表

资料来源:Athukorala,Prema-chandra(2003),“Product Fragmentation and Trade Patterns in East Asia”,Trade and Development Discussion Paper 2003/21,Division of Economics,Research School of Pacific and Asian Studies,The Australian National University,Canberra,Table 1.

但是,依据SITC(Rev.3)提供的零部件进出口贸易的数据无法测度以原始设备制造(OEM)方式表现的垂直专业化分工形式,因此,零部件进出口贸易仍是对当代产品内分工或国际外购活动的不完全度量方式。故Feenstra等人(1996)指出,不考虑以OEM形式表现的垂直专业化贸易将低估国际外购和全球产业分工重组的程度。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。