2.1.1 政府部门资金匮乏和私人部门资金充足互补

BT模式是公私合营模式的一种,是私人资本介入公共基础设施建设的一种手段。为何采用公私合作模式提供公共基础设施,学者提出了不同的理由。Walker等(1995)提出了应用PPP模式的三种理由:节约成本、提供较好服务及减轻政府财政负担[103]。Ghobadian等(2004)提出了PPP模式广泛认可的两种理由:私人部门可随时掌握公共部门客户的需求、私人部门拥有更多技能、技术和知识,可以提供高质量设施[104]。Esther Cheung等(2009)提出了实施PPP模式的9个理由,主要包括私有化激励、经济发展压力需要更多设施、高质量服务的需求、政府资金的缺乏、消除公共投资的限制及政府垄断引起的无效率等,并将这些影响因素在香港、澳大利亚和英国三个国家进行了问卷调查及排序工作[105]。Kuen-shan huang(2003)提出基础设施私有化的三个理由:追求效率、拓宽融资渠道弥补财政资金不足及获取收益。这些理由中都提到了提高效率和缓解政府资金压力[106]。我国学者研究多是以“效率假说”为前提,但“效率假说”受到了王自力(2005)的质疑,提出了“财务约束假说”。他认为效率假说存在较严重的片面性,公用事业改革是地方政府在财力匮乏,无力继续提供经营公用事业所需的巨额特质性投资这一状况下的无奈选择[107]。周耀东等(2005)认为城市水务采用特许经营方式的市场化改革,政府的动机是获取资金[108],与王自力的说法相吻合。

BT模式之所以在我国兴起,主要是社会发展对建设资金的巨额需求与地方政府捉襟见肘的财政实力之间的矛盾导致的,这是BT模式产生的主要根源。当然,BT模式也有助于提高项目的运作效率,降低建造成本。比如上海地铁南站改建工程总投资约6亿元,由上海建工集团投资,通过采用BT融资模式的中标价格较概算价格降低8%左右;2004年,北京地铁奥运支线工程采用BT融资模式招标,项目总投资约16亿元,中标价格较概算价格降低20%以上;2006年,上海轨道交通13号线世博段工程采用BT融资模式招标,总投资约15亿元,中标价格较招标价格降低约10%[18]。但这并不是BT的主要目的,其目的是解决资金匮乏的财务约束困境。

1.城市发展的资金需求巨大

(1)城市化加快了基础设施建设,资金需求巨大。由于快速的城市化和持续的经济发展,中国城市建设的规模和速度呈现出高速增长的局面,城市基础设施建设需求的资金巨额增长。根据2007年住房和城乡建设部城市、县城、村镇建设的统计公报显示,2007年全年城市市政公用设施新增固定资产3348亿元,固定资产投资交付使用率52.1%。各主要设施的新增生产能力或效益是:供水日综合生产能力478万立方米,天然气储气能力432万立方米,蒸汽集中供热能力2206吨/小时,热水集中供热能力8483兆瓦,城市道路9390千米,公共交通车辆3.13万辆,轨道交通运营线路61千米,排水管道1.1万千米,城市污水日处理能力1040万立方米,城市生活垃圾日处理能力2.8万吨。2007年全年县城市政公用设施新增固定资产549亿元,固定资产投资交付使用率67.7%。各主要设施的新增生产能力或效益是:供水日综合生产能力121万立方米,天然气储气能力203万立方米,蒸汽集中供热能力887吨/小时,热水集中供热能力2730兆瓦,县城道路3815千米,公共交通车辆4248辆,排水管道4406千米,污水日处理能力222万立方米,生活垃圾日处理能力8987吨[1]。

截至2005年底,中国城镇人口5.6亿,城市化率达43%。而根据一些研究表明,城市化过程中有两个重要的拐点,一个是出现在30%,一个是在70%,当城市化水平在30%以前和超过70%以后都是处于平稳发展阶段,当在30%~70%之间时,是一个快速发展阶段。可见我国正处于城市化快速发展阶段,单靠中央和地方财政的投入已远远不能满足城市基础设施建设的需要。然而,大多数城市基础设施具有非纯公共物品的特征,又不可能完全通过市场机制来提供,因此,必须充分借鉴国际上通行的项目融资模式,把国外资本和民间资本引入城市基础设施领域,以弥补资金的不足。

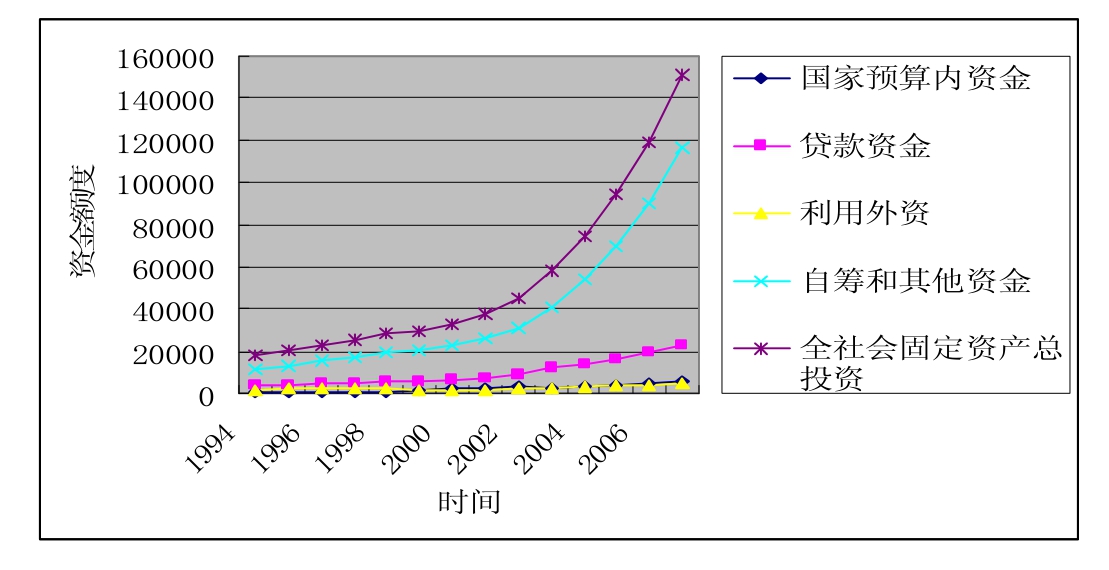

我国各年固定资产投资的资金来源如图2-1所示。从图中可以看出,全社会固定资产投资大幅度上扬,其中,国家预算内资金和利用外资增长的幅度不大,国内贷款及自筹和其他资金增长幅度较大,尤其是自筹和其他资金增长的幅度呈现出指数变化趋势,增势迅猛。固定资产投资的增加主要是由基础设施投资增加引起的,因此,基础设施建设中应用的资金大部分来自于自筹和其他资金。

图2-1 1994-2007年我国固定资产投资资金来源

资料来源:2008年《中国统计年鉴》[109]

(2)基础设施开发,需用投入巨大资金。虽然中央政府出于平抑经济过热、保护土地资源等多方面需要不断出台控制固定资产投资过热、抑制房地产过度开发等紧缩政策,但地方政府出于招商引资、经济发展及政绩支撑等需要而热衷于扩大固定资产投资。地方经济发展到一定阶段,其增长点往往需要通过新建、扩建开发区的形式得以实现,即前期必须投入大笔资金用于征地、拆迁安置、基础设施开发。基础设施完善后才能实现土地升值的出让收益及招商引资到位后入驻企业所缴纳的税收收入。先开发投入后财政产出的模式导致地方政府面临土地一级开发,即生地变熟地的巨大资金压力。

此外,为了应对国际金融危机对中国的影响,2008年11月10日,中国政府出台了两年内投资4万亿人民币刺激经济增长计划,该计划共涵盖10个项目,相应出台了10项措施,即加快建设保障性安居工程、加快农村基础设施建设,加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设,加快医疗卫生、文化教育事业发展,加强生态环境建设,加快自主创新和结构调整,加快地震灾区灾后重建各项工作,提高城乡居民收入,在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革,加大金融对经济增长的支持力度等。到2010年底,围绕十大措施,中央的投资安排将达到1.18万亿元,每年约5900亿元,这些中央投资可以带动2009年整个社会固定资产投资20.1万亿元左右[2]。除国家拉动这些以基础设施和公用事业为主的项目投资外,整个社会需要筹集的资金数额巨大,缺口资金的筹集问题成为这些项目和措施能否实施的关键因素。

2.各市财政建设资金匮乏

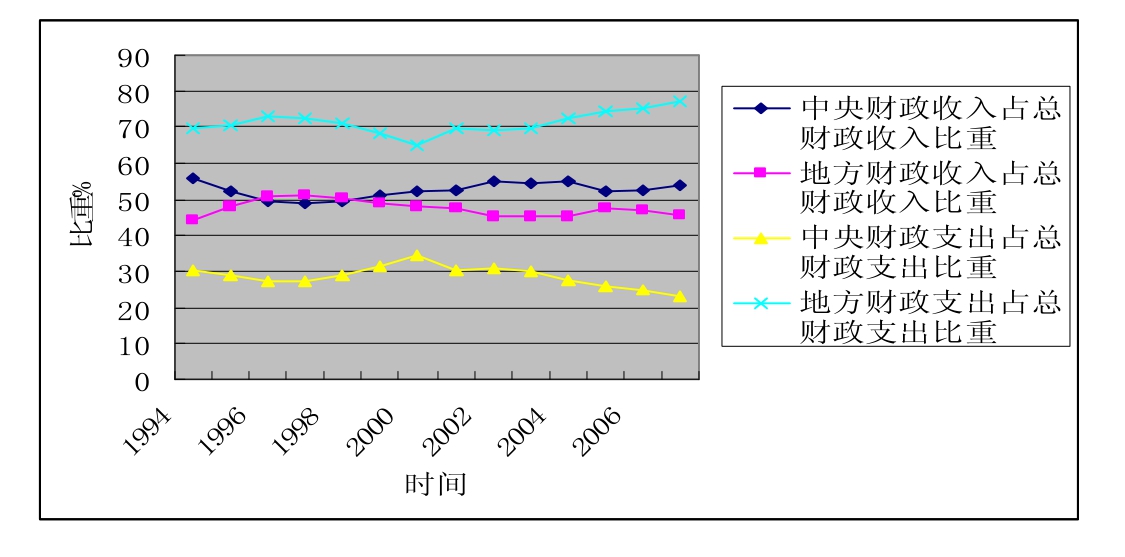

随着城市扩大,人口增加,城市化进程不断加快,对城镇基础设施需求也不断增加。并且随着人们生活水平的提高,城市基础设施需求范围不断扩大,已经扩展到环境保护、信息网络等新的领域。这些基础设施中,既有可以收费的水、电、气、通信等公用事业,也有城市道路、桥梁、环保、绿化等缺乏收费机制或收费水平不足的市政类基础设施。对于财务上无法补偿投入的非经营性或准经营性基础设施项目,地方政府需要筹措建设和运营资金。但从1994年分税制改革后,地方政府资金来源及增加的比例减少,税收更多流向中央政府,但地方财政支出比例加大,如图2-2所示。

图2-2 1994-2007年我国中央和地方财政收入与支出的比重

资料来源:2008年《中国统计年鉴》

此外,地方政府支出的增加幅度,其自给程度远低于中央。自1994年分税制改革后,地方财政支出的自给率(财政一般预算收入占全部财政支出的比率)平均只有60.78%,预算内的地方财政赤字从1994年的1726亿元增加到2004年的8699亿元,而同期中央财政支出的自给率平均高达157.8%[9]。

由于预算法的限制,地方政府从法律和政策上不允许编列赤字预算,这些大量的地方财政赤字是如何解决的呢?这要从地方财政收入的预算外部分和变相的隐性负债来分析。地方政府预算外的资金来源主要是土地出让金,而各地政府纷纷成立的国有投资公司,成为政府负债融资的平台,变相实现了地方政府的隐性负债,解决财政支出的赤字问题。即使这样,仍有一些项目,不能通过银行贷款等融资渠道解决资金问题,这时便对新的融资模式产生了需求。

3.基础设施类项目所需特质性投资,存在财务约束

特质性投资一般都需耗巨资且不易于(或根本不能)被重新配置,沉淀成本在自来水、污水处理、煤气等公用事业行业有非常重要的地位。在法国,这些成本在全部成本中比例高达80%。因此,对于地方政府而言,对基础设施实行完全的公有一体化经营的前提条件是必须拥有足够的财力来添置和维护昂贵的特质性投资才行。事实上,这正是大多数地方政府所面临的瓶颈约束。英国正是在财政支出捉襟见肘,对公用事业的补贴难以为继的时候才开始对公用事业进行私有化改革。

在资金短缺这一硬约束条件下,地方政府往往不能选择那种他们本来偏好的治理模式(公有公营)及相应的投资方式。国外的相关研究表明,特质性投资使供水、供气等公用事业经营倾向于采用一体化模式经营,但是,如果存在财务硬约束,政府就会转而寻求市场化模式,通过市场寻找所需巨额特质性投资的投资人,再授予特许经营权,完成项目的建设和运营,而BT模式只是在建设阶段由私人资本介入。

4.私人资本存量增加,急寻投资渠道

我国私人部门经过改革开放以来的沉淀与积累,包括外商投资、港澳台投资、国内集体经济、联营经济、股份制经济、私营经济、个体经济在内的大口径的私人资本的引入和成长,加之规模可观的居民储蓄,私人资本的存量很大。仅以居民储蓄一项为例,根据中国人民银行公布的数据,截至2008年5月底,全国居民存款达19.35万亿元[3],境内外大型企业、上市公司等综合投资机构积累了大量资金,急于寻找好的投资渠道,不断关注基本建设项目市场的巨大发展前景,这也为基本建设项目走向市场,寻找合作伙伴,大规模地进行外部融资提供了重要契机。国内民间资本有了一定的现金流储备,在现金流过剩的经济形势下,当投融资需求和供给达到平衡点时,民间私人资本就可以通过合法的渠道参与到政府专属投资的基础设施开发领域。将这些大量的私人资本吸纳到基础设施项目建设和运营中是可行的,既有利于引入市场竞争机制,又有效缓解政府财政压力。因此,各地政府和企业积极索多种形式的投资、建设和管理模式。如果政府不用花费纳税人的钱,又能提供所需的服务和设施,岂不是一个好主意,这种模式就是公私合作的项目融资方式,BT模式正是在这样的背景下产生了。地方政府在必须投资建设而财政又无资金的情况下,将项目通过特许权转让的方式,由私人资本进行建设,建成后由政府收回。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。