二、美国跨国公司对外交政策的影响途径

在美国,经济权力高度集中化。“跨国公司是美国经济中最大、最强势的集权者”,“它们寻求运用其权力来影响美国外交政策,以使自己获益”。[8]

由于跨国公司对美国对外政策的影响“主要源于其塑造问题、冲突和危机增加的外部环境的能力,以及它们界定不言自明的能力(即美国政府应该介入性地保护在海外的美国人的生命和财产,这是不言自明的)”,因此,“美国商界的福祉成了美国外交政策制定的一个重要考虑因素”。[9]美国学者丹尼斯·瑞(Dennis M.Ray)认为存在着三条可向跨国公司开放的影响美国外交政策的途径:(1)他们通过对外投资在国际领域采取独立行动的能力;(2)他们直接或间接地影响外交决策的能力;(3)他们以一种使政府有利于商界海外利益的行为合法化的方式来塑造公共舆论的能力。[10]

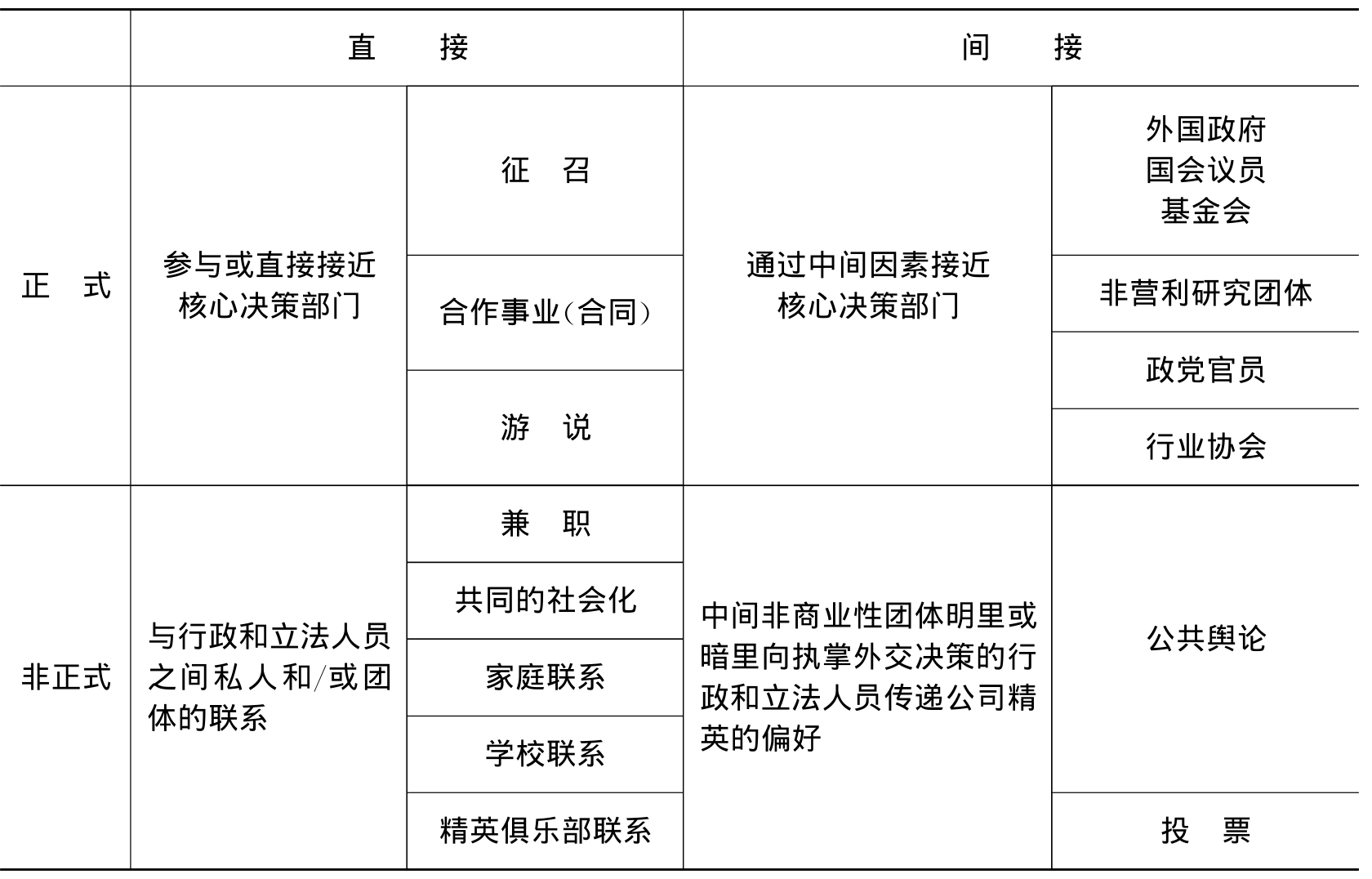

大致来讲,美国跨国公司影响美国外交政策的方式可分为直接和间接两种方式,每一种方式又可划分为正式和非正式两种,见表7‐1:

表7‐1 美国跨国公司影响外交政策的途径

资料来源:Dennis M.Ray,Corporations and American Foreign Relations,Annals of the American Academy of Political and Social Science,Vol.403,The Multinational Corporation.(Sep.,1972),p.86。

首先来看直接影响方式,可分为正式直接影响和非正式直接影响。正式直接影响的途径是指参与或直接接近核心决策部门。主要包括人员征召、合作事业和游说。

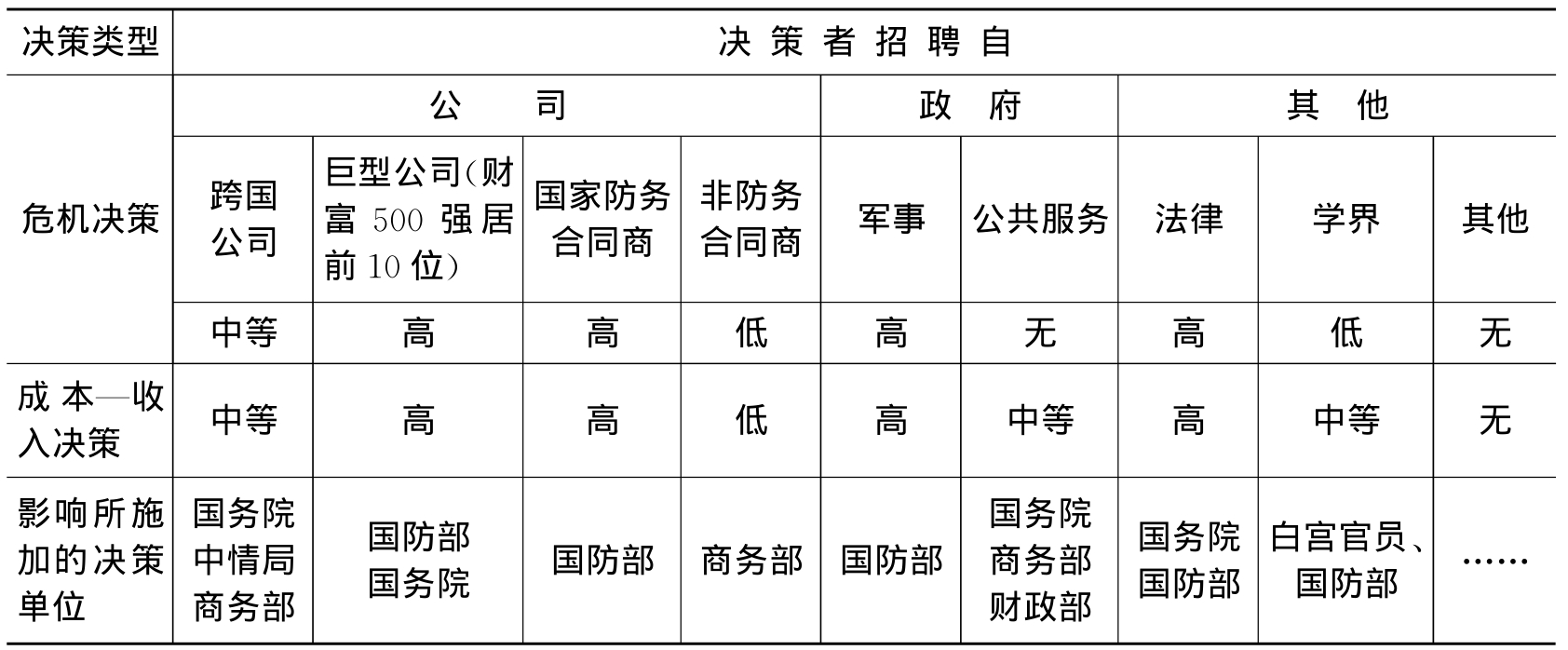

直接正式影响的第一个途径是征召,指跨国公司领导人被征召进入政府决策层。这可能是“商界最直接的、最有效的影响外交和国家安全政策”的途径。在美国,商界精英被征召入何种政策机构取决于外交决策的类型,见表7‐2:

表7‐2 美国外交决策类型与人员征召模式之间的关系

资料来源:Dennis M.Ray,Corporations and American Foreign Relations,Annals of the American Academy of Political and Social Science,Vol.403,The Multinational Corporation(Sep.,1972)。

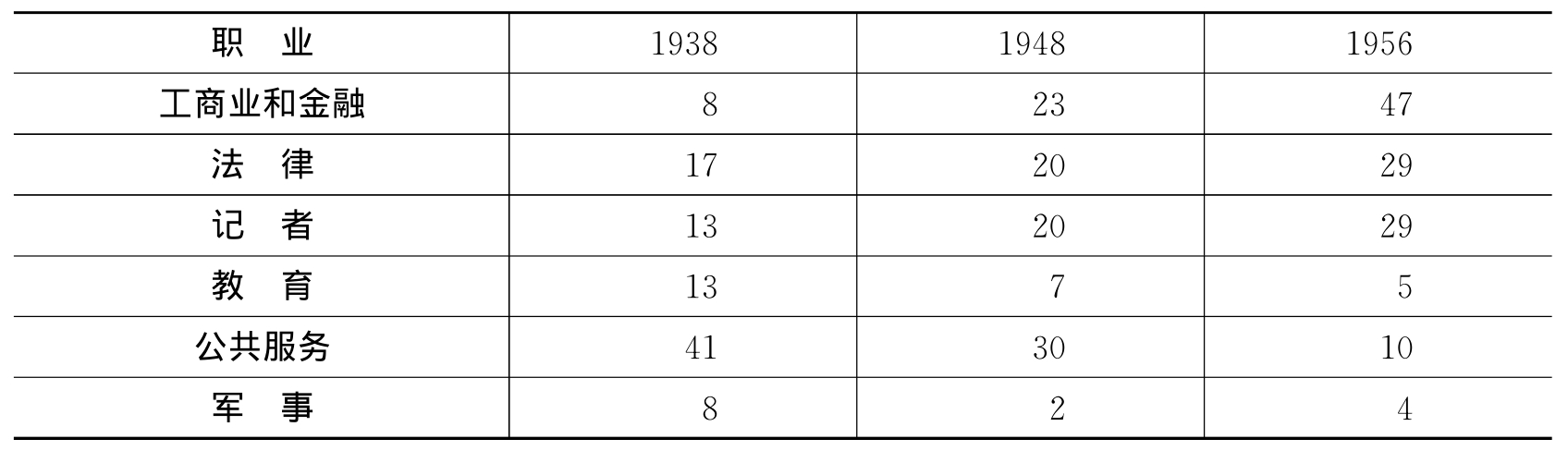

在考察制定外交政策的联邦政府行政部门中的最高级别官员的组成时,美国麦克李兰(Mclellan)和伍德豪斯(Woodhouse)两位学者发现在1938年、1948年和1956年3个年份,工商、金融和法律分别主导了人员征召视角,见表7‐3:

表7‐3 掌管外交政策的精英的职业背景(百分比)

资料来源:David S.Mclellan and Charles E.Woodhouse,“Businessmen in Foreign Policy,”South‐west Social Science Quarterly(Social Science Quarterly)35(March 1959),p.285。

两位作者注意到属于“工商和金融”类的个人无一例外地与大公司、投资公司和银行密切联系。稍后,理查德·J.巴里特(Richard J.Barnet)通过对其所称的“国家安全管理者”研究考察了自1940年到1967年6月400名占据高层职位的官员的职业背景。尽管巴里特没有报道这些决策者的职业构成,但他注意到执掌国务院、国防部的国务卿(部长)和副国务卿(副部长)、三个文职部门的部长、原子能委员会的主席和中央情报局的局长等高级职位中,有70名来自大公司和投资公司。[11]他们占据了10位国防部部长中的8位,8位军方部长中的7位,所有的国防部副部长,5位中央情报局局长中的3位,以及5位原子能委员会主席中的3位。[12]

以下是美国政府高官曾在公司任职的情况:

1.国防部长

(1)查尔斯·威尔逊,1953—1957年任该职。任职前为通用汽车公司董事长和董事。

(2)尼尔·麦克尔罗伊,1957—1959年任该职。前普罗克特——甘布尔公司董事长和董事;通用电气公司、克莱斯勒汽车公司和公平人寿保险公司董事。

(3)托马斯·盖茨,1958—1960年任该职。摩根保证信托公司董事长和总经理;通用电气公司、伯利恒钢铁公司、斯科特造纸公司、坎贝尔汤料公司、北美保险公司、城市服务公司、史密斯·克兰弗伦奇医药公司董事。

(4)罗伯特·麦克纳马拉,1961—1967年任该职。福特汽车公司董事长和董事;斯科特造纸公司董事;世界银行经理。

(5)克拉克·克利福德,1967—1969年任该职。克利福德米勒法律事务所的高级合伙人;华盛顿国民银行和谢尔登大旅社有限公司董事。

(6)梅尔文·莱尔德,1969—1973年任该职。无公司任职经历。

(7)詹姆斯·施莱辛格,1973—1977年任该职。无公司任职经历。

(8)哈罗德·布朗,1977—1981年任该职。国际商用机器公司董事、时代明镜公司董事。

(9)卡斯帕·温伯格,1981—1988年任该职。比奇特尔公司的前副总经理和董事。百事公司和奎克麦片公司董事。

(10)科恩,在担任国防部长之前无公司任职经历,但卸任后就立即投身公关咨询业,任一家咨询公司的总裁。

(11)佩里,霍林格国际公司前董事,美洲银行前董事。

(12)切尼,前哈利伯顿公司总裁。

(13)拉姆斯菲尔德,卡特、里根总统时期曾是几个大公司的首席执行官,ABB公司董事,兰德公司的董事长和董事。

2.国务卿

(1)约翰·福斯特·杜勒斯,1953—1960年任该职。沙利文克伦威尔法律事务所的合伙人;纽约银行、第五街银行、美国钞票公司、加拿大国际镍公司、巴布科克威尔逊有限公司、申南道有限公司、联合雪茄商店、美国棉籽油公司、圣路易斯联合铁路公司和欧洲纺织公司的董事。

(2)迪安·腊斯克,1961—1968年任该职。前洛克菲勒基金会主席。

(3)威廉·罗杰斯,1969—1973年任该职。罗亚尔凯卡尔罗杰斯和韦尔斯法律事务所的高级合伙人。

(4)亨利·基辛格,1973—1977年任该职。洛克菲勒兄弟基金会和对外关系协会的规划主任。

(5)塞勒斯·万斯,1977—1980年任该职。纽约辛普森撒切尔巴特利特律师事务所的高级合伙人,国际商用机器公司董事,泛美世界航空公司董事,洛克菲勒基金会和对外关系协会理事。

(6)亚历山大·黑格,1981—1982年任该职。联合技术公司总经理。

(7)舒尔茨,比奇特尔公司总经理。

(8)贝克,得克萨斯财团的富豪。

(9)鲍威尔,曾在一家农产品公司任职。

(10)赖斯,雪佛龙公司前董事。

以上资料来源:托马斯·戴伊:《谁掌管美国——里根年代》,张维等译,世界知识出版社,1985年,第117—120页。

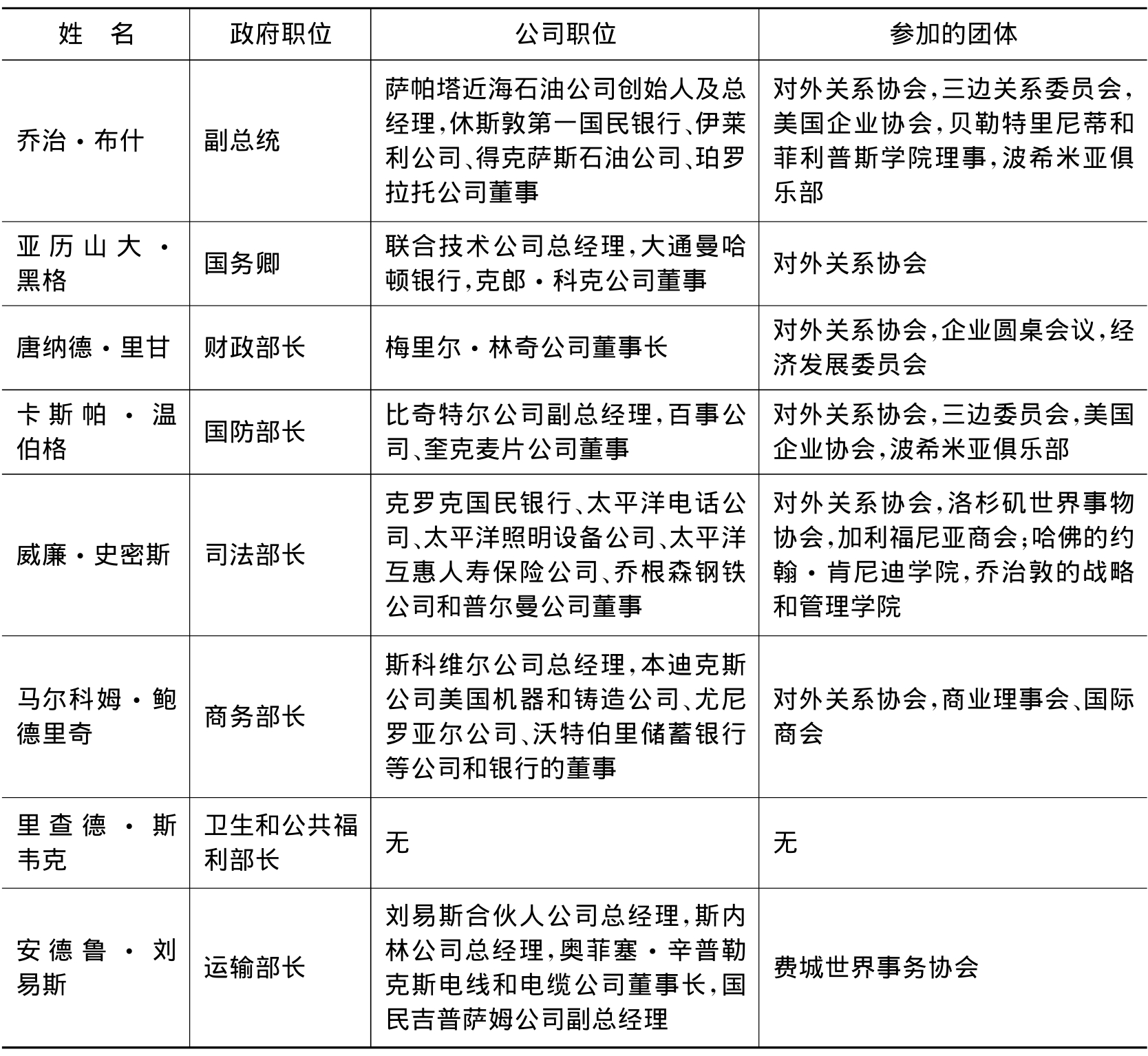

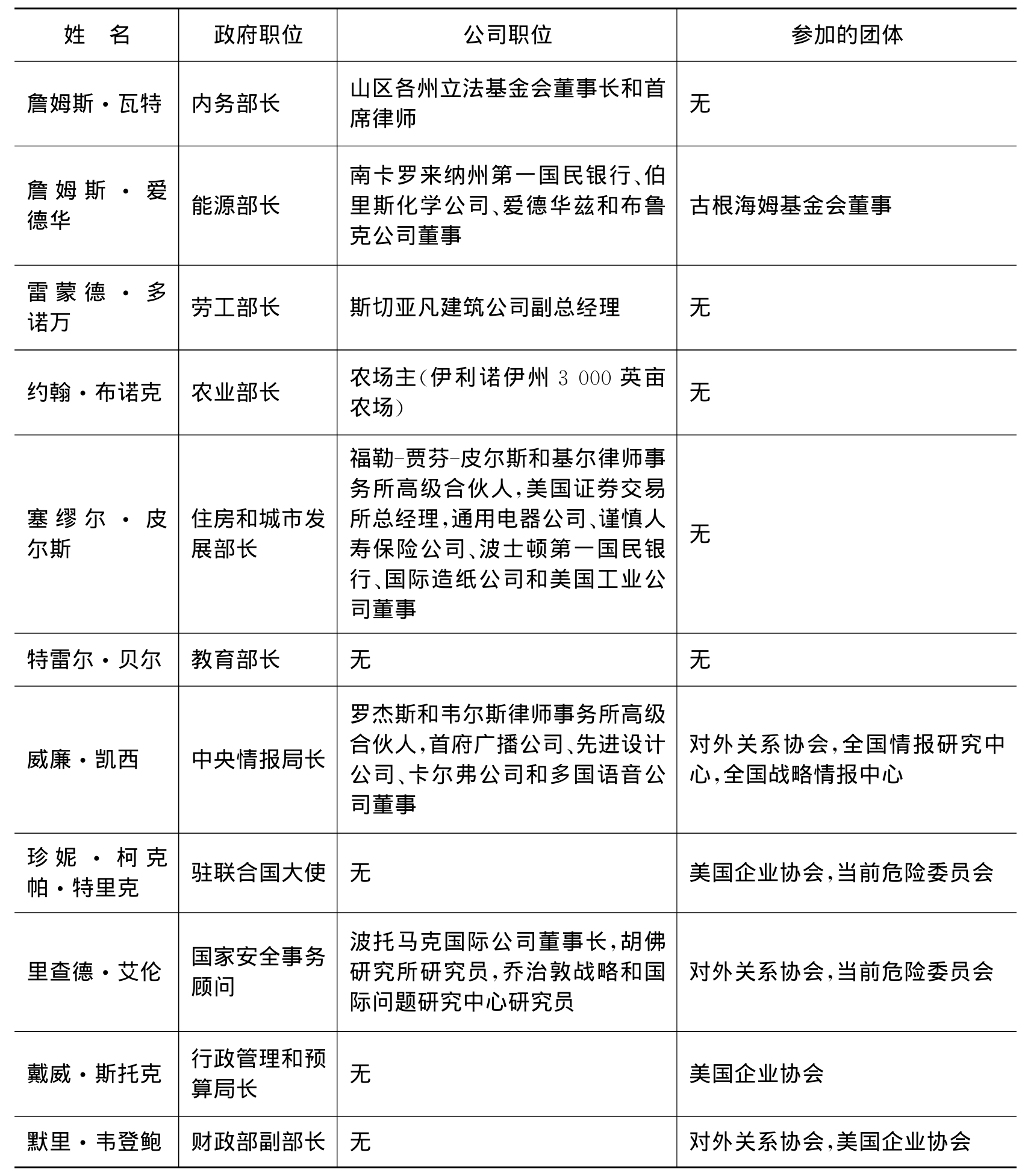

表7‐4是里根总统内阁成员的职业背景:

表7‐4 里根总统内阁成员的职业背景

(续表)

资料来源:托马斯·戴伊:《谁掌管美国——里根年代》,世界知识出版社,1985年,第101—107页。从表7‐4中可看出,里根政府的19名内阁成员中有11名曾在公司里担任经理或董事,占总数的58%;8名内阁成员是对外关系协会的成员,占总数的42%。

直接正式影响的第二个途径就是合作事业,主要是跨国公司,尤其是军工类的跨国公司参与政府的合同,见表7‐5:

表7‐5 美国主要军工企业

资料来源:里杰尔·罗赛蒂:《美国对外政策的政治学》,周启明等译,世界知识出版社,1997年,第418页。

军工类跨国公司一般都有军民两用生产线;由于这类公司的发展直接关系到美国国家安全利益,因此其利益往往被视为不言自明的需要优先保障的利益。如果将美国政治看作是一个政治市场,[13]那么,军工集团就是这个市场上呼风唤雨的寡头,他们把持政治市场上的行为规则,操纵政治舞台上的阴晴变幻,获取自己的寡头垄断收益。对此,美国总统艾森豪威尔在其告别演说中告诫人民要警惕军工集团对美国政府的不正当影响。[14]

直接正式影响的第三个途径是游说。许多美国跨国公司还在华盛顿开设了游说办公室,在19世纪70年代初与80年代初期间,这种拥有自己代表的公司数量增加了一倍多,近600家公司在首都有自己的常驻代表。它们并不仅限于为公司争取订单,它可能更多地定位于关注一般的政策问题,而不仅仅只是扩展销售问题。[15]单个公司也在争取某一合同时雇请游说者补充它们自己在华盛顿工作人员的努力。多年来,一般为了企业雇主的利益,著名的华盛顿法律事务所开展了大量的游说工作。随着游说作为一种独特的职业出现,公司聘请合同游说者为自己当说客,在大量问题出现时提供额外的援助。除单个公司游说外,美国跨国公司还通过行业协会来组织游说,如80年代,美孚、德士古、埃克森等美国石油公司大大地增加了对其行业协会——“美国石油协会”的开支,化学产业也是如此。当然,最突出、最集中代表美国跨国公司利益进行院外游说的组织是“企业家圆桌会议”,由于参加该组织的均是些美国巨型跨国公司的董事长或总裁,因而可称得上是一个“超级院外活动组织”。“很少有哪一位国会议员不去与‘企业家圆桌会议’的总裁进行会面和晤谈”。在政策制定和形成的过程中,“企业家圆桌会议”的权力通过其在华盛顿的院外活动能量而得到了加强。“企业家圆桌会议”和美国商会每年直接的院外活动开支分别是1 000万美元。[16]

非正式直接影响是指与行政和立法人员之间私人和团体间的联系,包括兼职、共同的社会化、家庭联系、学校联系和精英俱乐部联系等。美国社会学家多姆霍夫在调查后发现大公司领导人通过如下途径与政界上层人士或权力精英交结:

一是联姻,即“上层阶级盛行的常识是子女结婚应该门当户对”。[17]

二是共同在名校就读,如《社会名人录》上的企业精英和政界精英大多在美国哈佛、耶鲁、普林斯顿和斯坦福大学同过学。

三是参加社交俱乐部。绝大部分企业界的权势人物与其他领域的权势人物都参加一个或两个以上的高级私人俱乐部,而且约有一半以上的人集中在约40个著名的私人俱乐部里,如纽约的“链环”、“尼克博克”和华盛顿的“大都会”、“燃烧之树”等[18]。这些俱乐部在增进社会各界掌权人物相互了解、加强联系乃至进行幕后活动方面,起到重要作用。另据美国社会学家戴伊对美国4 000多名权势人员所做的调查发现,大企业的掌权人物中,约有2/3参加这种俱乐部,其中1/3同时参加5个以上的俱乐部。政府领导人只有1/3参加这种俱乐部,军方首脑人物则更少一些[19]。再如,1970年,全美各地有名望的俱乐部有11家。每个主要经济部门的25家最大公司多数都有董事在这些俱乐部中,至少是一个俱乐部,有几家则更多。例如,25家最大的工业企业都有一名或更多的董事在这些俱乐部。纽约的“联系俱乐部”有来自21家公司的79名会员,20家银行的113名会员;“世纪协会”有来自14家公司的24名会员;“芝加哥俱乐部”拥有16家银行的70名会员。[20]

四是共同拥有公司的普通股票。上层阶级的“团结一致不仅是社交上的,而且是经济上的。社交上的一致基于共同的学籍和俱乐部会员籍,经济上的一致扎根于拥有普通股票,且最明显地表现为连锁董事这种复杂的形式,它把法人社团联系在一起并建立起紧密而灵活的交流网络”。[21]企业界精英与政界精英的交结也被其他社会学家的研究所证实。美国社会学家格温·摩尔及其助手对1971年至1972年期间联邦政府内不同机构部门的领导者进行了一项调查。结果显示,每个部门都有相当多的领导者彼此间有联系,其中存在着由227名男女所组成的超过30个社交小圈子,所有这些人彼此间都有联系,并且与其他的小圈子也有至关重要的联系。他发现这个内部团体主要来自国会议员、行政部门高级官员和工商业圈子的成员,他们不仅彼此间具有共同的社会纽带,而且在某些情况下有些成员属于同一个社会团体,因而进一步加深了一种共同的目标感。[22]

除上述直接影响途径外,还存在着公司通过中间因素接近核心决策部门的间接影响外交政策的途径,分间接正式影响和间接非正式影响两种途径。间接正式影响途径是指通过各种政策研究组织、基金会、行业协会、国会议员和政党官员向决策层传输公司影响。间接非正式影响途径则是指中间非商业性团体明里或暗里向执掌外交决策的行政与立法人员传递公司精英的偏好。公司影响的主要传送带是诸如外交关系委员会、基金会、总统府的各种委员会、国会、政党官员和外国政府。这些机构或传送带以一种自然的方式清晰地表达公司的利益。更为重要的是,它们代表了美国决策机构之外关于外交政策观点的主要来源。传送带还为公司领导人提供了接近决策层的途径;它们创造了公司与政府官员面对面接触的机会和场合。而且,最为重要的是,它们代表了向国家高层外交和安全政策决策部门输送人员的智库。[23]

公司间接正式影响的第一种途径是通过资助政策研究组织(思想库)来影响美国外交政策。美国前世纪基金会的研究员戴维·卡拉汉(David Callahan)在谈到跨国公司影响公共政策的渠道时说:“私人资金流入政治的第三条河流更加少为人知”,但它几乎与另两条河流(直接游说和竞选捐款)一样宽和深,是金钱包揽了一个巨大的公共政策思想库和政策倡议团体网络。对思想库的支持使得商界通过出版物、广播采访、与政府官员的会晤、新闻记者招待会,以及其他许多手段来向社会公众传达他们的观点。卡拉汉所说的公司影响政策的“第三条河流”就是指思想库或政策策划组织。人员征召和直接游说等直接影响路径“并没有阐明公司与外交决策者之间制度性联系的实质”,即使在影响相当直接时,中间因素也在传递和输出公司的影响。这些中间因素起着传送带的作用,它不是苏联社会那种自政府向个人那样的传达,而是从公司向上传送到政府。[24]“公司法人的领导人资助并指挥着一张由免税基金会、政策讨论集团、智囊团和其他组织结成的网,它们制定各种可供选择的政策,并企图制造社会和政策气氛”。[25]

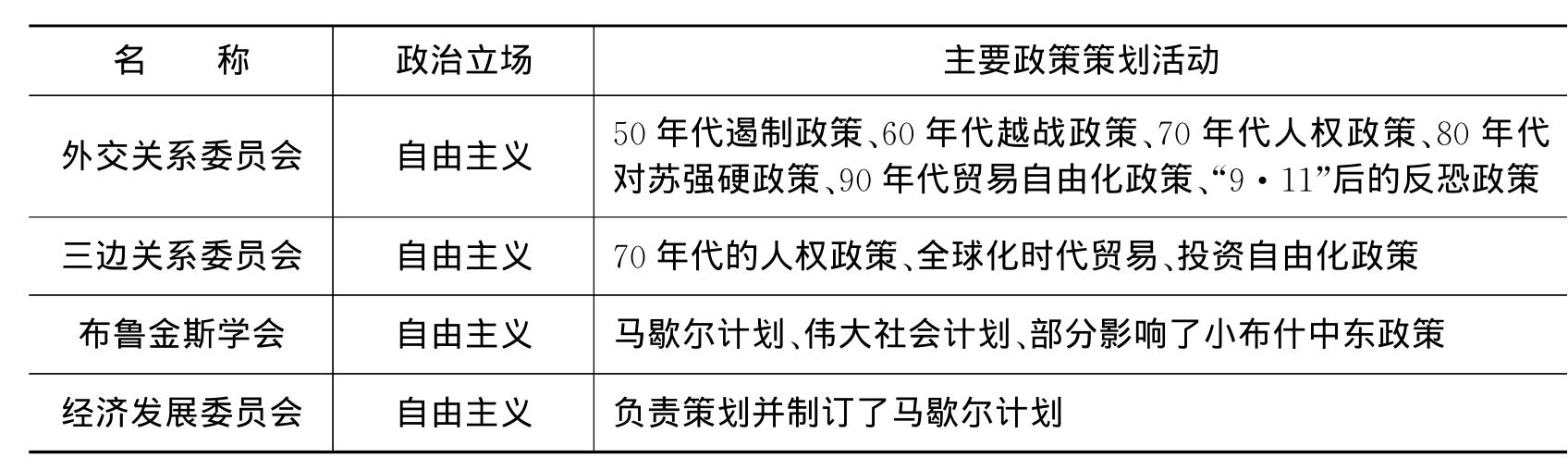

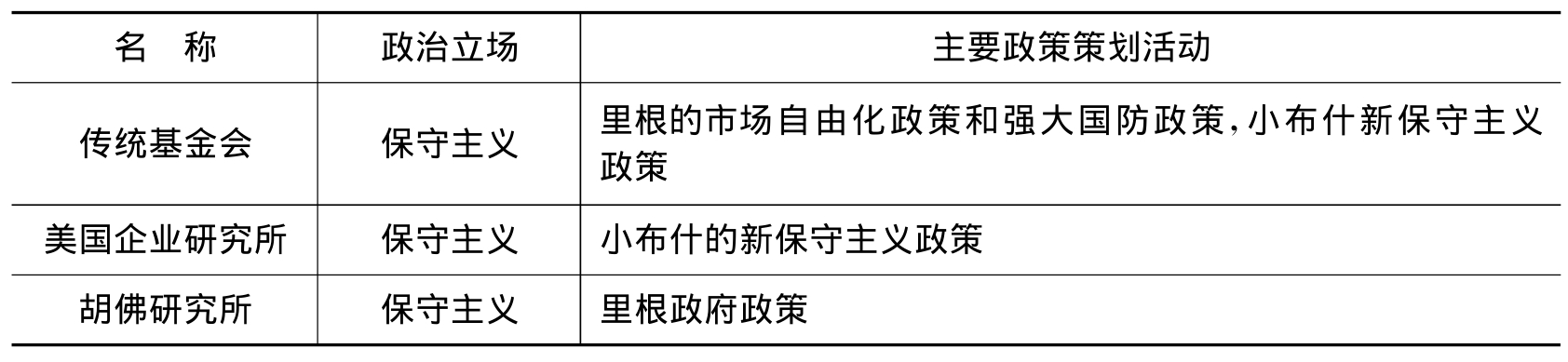

在传送公司影响中,最主要的传送带是各种由大公司和基金会(种子钱也是由大公司和富人提供)资助成立的思想库或政策策划组织,一些主要的受美国大公司资助的策划外交政策的思想库见表7‐6:

表7‐6 受大公司资助的美国外交政策策划组织

(续表)

资料来源:中国现代国际关系研究所编:《美国思想库及其对华倾向》,时事出版社,2003年,第105—504页;托马斯·R.戴伊:《自上而下的政策制定》,鞠方安、吴忧译,中国人民大学出版社,2002年,第60—76页。

在上述政策策划组织中,外交关系委员会长期以来在美国外交关系的策划和制定中一直处于中心地位。它是美国最具影响的政策策划组织。由洛克菲勒和卡耐基两家基金会资助成立。之后福特基金会又对其提供大量资助。1970年之前,其成员主要是金融家、企业行政负责人和律师,以及少数能量大的新闻界人士、学术专家和政府官员。威廉·多姆霍夫在对该委员会与法人社团及政府部分重叠的情况进行研究时发现:约有1/5的成员在普尔编的《公司、董事和总经理花名录》所列出的企业中任职或担任董事。再次发现绝大多数成员来自最大工业公司和银行。整个来说,500家最大企业有37%至少有一名职员或董事是对外关系委员会成员,如以头100家计,这个数字则上升到70%;以头25家计,这个数字为92%。25家最大的银行中有21家有对外关系委员会的成员,25家最大保险公司中则有16家是如此。就所有的经济部门而论,在职员和董事中拥有对外关系委员会成员最多的公司是:摩根保证信托公司(16人)、大通曼哈顿银行(15人)、花旗银行(10人)和国际商业机器公司(8人)。[26]在今天,对外关系委员会赞助商名单上列了上百个世界巨型公司。在“总裁圈”最高级别上,每个成员的年度捐赠为50 000美元或更多,还有作为“津贴”的25 000美元的附加年度捐款。[27]对于大亨们的捐款,外交委员会通过其公司项目给予回报,委员会给予“总裁圈”的好处有:“每年被邀请参加与世界领导人共进两到三次私人宴会”;“每一名成员公司经理被特别邀请参加至少一次的由委员会发起的高层旅行”,这种旅行一般包括与资深外国政府政策制定者的会晤。然而,相当为人少知的是商界通过资助政策研究,协调一致地去影响美国人对某一外国或地区事务的感知和外交政策的辩论。[28]

总之,“外交关系委员会”被描绘为一所通过其研讨会培养“政治家的学校”。研讨会由订购该委员会“公司服务”项目的公司推荐“有前途的年轻经理”参加。[29]

间接正式影响的第二种途径是由总统任命的特别委员会。按照约瑟夫·克拉夫特(Jo‐seph Kraft)的观点,讨论团体、学术著述和由总统任命的总统特别委员会,即“蓝带”公民委员会和“特别任务小组”是政府外部关于外交政策观点的另一个重要的来源。莫顿·哈尔珀恩(Morton Halperin)注意到:“尽管在国家安全问题上存在着广泛的政府决策机构,但战后时期美国总统不时地任命私人公民团体去调查特殊的问题,并向国家安全委员会汇报。”一些这样的组织在公众不知晓其存在的情形下执行其任务;其他则是以某种方式引起公众的注意的组织,这些组织因为下列名人担任主席而为公众知晓,他们是:芬莱特(Finletter)、格里(Gray)、帕里(Paley)、萨诺夫(Sarnoff)、盖瑟(Gaither)、德雷珀(Draper)、伯彻斯坦(Boechenstein)和吉里安(Killian)。上述8人中,前7位是公司经理,第8位是麻省理工学院的校长。[30]

间接正式影响的第三种途径是当行政部门不情愿大力支持公司利益时,国会也起着输送公司影响的传送带作用。例如,为回应秘鲁间谍事件,国会制定法律,继而强化海金卢珀决议案的实施,中断了对征收国的外交援助。这样,像两大主要政党和外国政府一样,国会成了大公司对外交政策施加影响的可供选择的途径。

间接正式影响的第四种途径是外国政府。不管外国对美国海外投资的反应是友好的还是敌对的,跨国公司的投资行为成了美国外交政策的一个组成部分和影响美国外交政策的一个筹码。当外国对美国投资友好时,当地政府有兴趣与美国跨国公司合作以确保对彼此有利的贷款或合同,如建筑公路、铁路、发电厂、管道,方便地进入美国市场等。当外国对美国的投资不利时,美国跨国公司就创造了一种可望美国政府作出反应的情形和问题。海金卢珀决议案和许多与商界过往甚密的政府高级官员的声明均表明这些对商界利益的表达已影响到美国的外交政策。[31]

最后,在非正式间接影响方面,跨国公司具有一种使政府以有利于商界海外利益的行为合法化的方式来塑造公共舆论的能力。[32]公司领导人“绘制了一个改革的日程表,这个日程表对有关自由贸易以及国际公约的修改(以刺激市场的全球性整合)方面的政府政策产生了影响。在报纸的编者按语和广告中,在广播电台里,在电视上,这二十多年来一直在进行着协调一致的、根据这些目标去影响舆论的努力”。[33]

当然,在谈到跨国公司对美国外交政策的影响时,我们不能假定所有美国跨国公司对政府外交政策的偏好是一致的。事实上,不同类型的公司有着不同的外交政策利益;不同的公司对不同的外交和国家安全政策机构具有不同的影响;不同的公司对外交政策的影响也随时间和政府班子的变更而改变;公司的类型也影响其对外交政策施加影响的能力;在不同的议题或问题上不同类型公司的影响力各不相同,等等。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。