第三节 椎管狭窄病理解剖

一、动力性狭窄

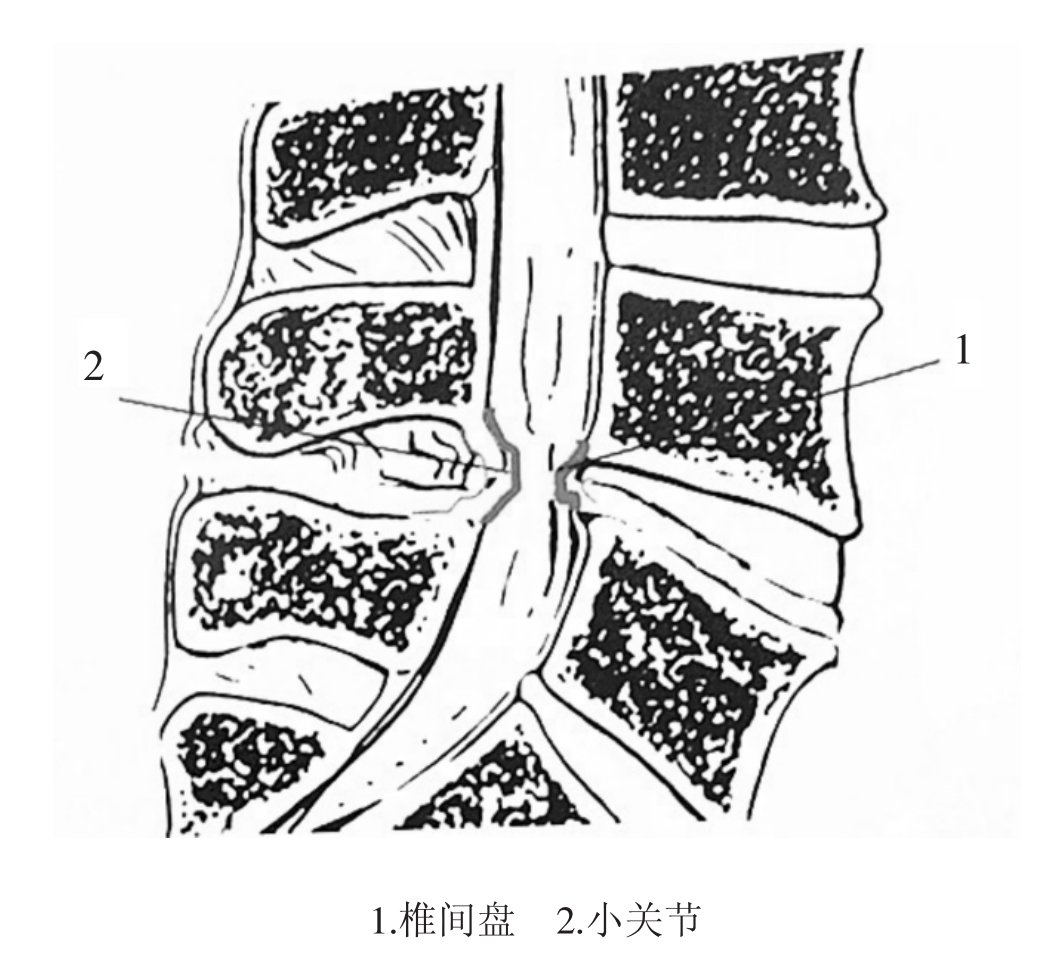

椎管狭窄最常见为退行性,主要的病理改变就是小关节的骨赘增生。小关节的骨赘将导致中央管、侧隐窝和椎间孔狭窄。

由于脊柱特殊的结构及功能,其作为一种支柱,它必须具有支撑重量的稳定性;而作为骨骼的运动系统,它又具有了与稳定性相统一的特殊的运动形式;同时它又是中枢神经系统的保护性结构。因此在退变的进程中动与静互为因果,而许多临床症状往往与运动有密切的关联性。在退变早期的一定时期内主要表现为其症状与运动方式、运动量成正相关性,临床上常被称之为运动痛。对于脊柱周围的附属装置,如肌肉、韧带等的运动痛,常常较容易解释和被理解,但在无明显影像学神经管道占位和压迫的情况下,所产生的放射性根性疼痛却常常难以被正确认识和理解,而把它归结为神经根炎或梨状肌综合征等。近年来,更深入细致的生物力学研究发现,当退变开始后,椎间盘关节及小关节松动,同样载荷的作用力下,脊柱的运动范围会因松动的小关节位置改变而加大,反过来讲,其范围的增大也就是因为小关节产生了位移。小关节是神经根管的后壁,当其发生位移时,即带来了动态过程中神经管截面积的变化。如在伸、屈过程中,神经管道的直径可以由重力位变小,又由中立位变大,因此对神经根不可避免地产生了刺激。当这种刺激随运动的频率增快而增加时,即可出现间断性的临床症状,如间歇性跛行、运动以后的下肢坠胀、麻木感等。又如部分患者当发生运动痛后,将腰部找到一个合适的姿势并有依托后,症状即可缓解(图8-3-1)。其发生的直接原因事实上就是因为神经根管出现了动态狭窄,从而导致神经组织间断性的受压,出现局部微循环障碍,神经组织一过性的缺血、缺氧而产生的炎性反应,这种状态实际上可称之为动力性狭窄。

图8-3-1 脊柱动态过程中神经管道容积变化

二、占位性狭窄

对因创伤或其他原因造成的各种组织破坏进行自我修复是生命有机体的一个独有特征,这一特征也充分体现在脊柱退行性变的进程中。当椎间关节、小关节早期退变的病理变化带来的破坏开始后,修复重建也即随之开始。针对关节软骨面的破坏,发生关节突的骨质增生;针对关节的松弛,发生关节周围软组织的纤维化和钙化,以求重新获得稳定。但问题是脊柱不仅仅是支持和运动的骨性结构,同时还是中枢神经系统的容纳和保护性结构,在中央椎管和双侧的神经根管内,分别占据着脊髓、马尾终丝及每一节双侧根管内穿出的一对神经根。当对退变的修复发生后,随着其程度的加剧,必然带来这些骨性结构形态和体积的变化,进而挤占其所包容的神经组织的空间,使其容积减少而逐渐变得狭窄。当这种狭窄发展到一定程度时,造成一种持续性的压迫,必然引起神经功能的损害,即临床上所见的神经管道狭窄症状(图8-3-2)。这种损害如在早期得到合理、适当充分的减压和后期的重建稳定,常常是可逆的;而当被压迫的神经完全丧失功能,产生完全性截瘫或根性瘫痪后,则就目前的医疗水平而言是无法挽回的。因此,占位性的狭窄一旦发生后,医学的干预和及时的阻断就显得十分重要,这也是一个非常容易理解的直观问题。现代的临床检查手段也比较容易确诊,当然,前提是病人出现了持续性并进行性加重的临床症状和体征,而绝不能仅仅根据影像学检查就决定椎管或是神经根管狭窄,这是一种必须注意克服的错误倾向。当这种状态发生后,其致病因素的实质就是占位性的狭窄,而治疗的方向也是明确的,即通过手术减压,使神经重新获得足够的空间,并通过不同方式的重建,使脊柱重新获得作为支持结构所需要的稳定。

图8-3-2 脊柱退变致椎管狭窄

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。