第二节 正常发育规律

从康复医学观点出发,研究人体的正常发育规律,侧重于运动功能和心理、社会功能发育两方面。掌握正常人体的发育规律有助于对残疾人生理、心理和社会功能进行正确的评估,能帮助患者最大限度地恢复其功能,对指导其全面康复具有重要的意义。

儿童在生长发育过程中虽呈现其固有的规律,但也有发育的不平衡性、渐进性和个体性。①不平衡性。主要表现为人体各器官系统的发育遵循一定规律,但不以同一速度生长和停止生长,即有先有后,快慢不一。如神经系统发育较早,脑在生后2年内发育较快,7~8岁时脑的重量已接近成人;而性器官则要到青春期才迅速发育。②渐进性。主要表现为生长发育呈现出由头到脚、由近到远、由粗到细、由简单到复杂、由动到静的规律。如头部先生长,最后为下肢。在动作发育上,也是先抬头,继而抬胸、坐起、站立,呈现出从上到下的发育规律。③个体性。生长发育总的来说虽然遵循上述规律,但其所达到的指标则呈现出很大的个体差异,这种差异随年龄的增长而更加明显。导致个体差异的因素有遗传和环境两方面的因素。以下是人体各种功能正常发育的规律。

一、体格发育

衡量体格生长发育的常用指标有体重、身高(长)、坐高(顶臀长)、头围、胸围、上臂围以及身体比例与匀称性。随着年龄的增长,体格发育呈现一定规律,但不同时期各项指标的发育快慢有所不同。1岁以内儿童体重和身高增长最快,以后增长有所减慢,青春期有一段加快成长期,约3年。儿童早期头围增长比胸围快,后期胸围比头围快。在无条件测身高、体重的情况下,可通过测量上臂围筛查5岁以下儿童的营养状况。在生长发育过程中,身体的比例与匀称性遵循一定的规律,常用的衡量指标包括头与身高的比例、体形匀称程度、身材是否匀称以及指距与身高的比例。除了以上指标外,骨骼和牙齿的发育与体格生长息息相关。体格发育还受其他因素影响,如遗传、种族、地区、生活水平、体育锻炼、疾病等。

二、中枢神经系统的发育

小儿神经系统(脑和脊髓)的发育先于其他系统,出生时大脑外形与成人相似,脑表面的沟回已经形成,出生时神经细胞数量已与成人相同,但树突与轴突少而短。出生后脑的发育主要是神经细胞体积增大和树突增多、加长,以及神经髓鞘的形成。神经髓鞘的形成和发育在4岁左右完成,它的发育加快了神经冲动传导,改变了儿童之前易于泛化、不易兴奋、易疲劳而进入睡眠的状态。出生后突触数目迅速增加,一直持续到10~11岁。中枢神经系统在发育过程中解剖学结构的变化是动态的,多数情况是神经元和突触的形成与消亡的连续过程。与突触密度的变化相应,神经回路在出生后也迅速发育。

脑在发育过程中,结构和功能都有很强的适应和重组能力,易于受环境的影响,适宜的经验和刺激对运动、感觉、语言及其他中枢神经高级功能的正常发育有非常重要的意义,尤其在关键时期。如视觉发育在出生后半年内最敏感,先天性白内障患儿出生后缺乏视觉刺激,如果到了3岁不能复明,即使手术治疗,患儿仍将永久性地丧失视觉功能。5岁之前是人语言学习的关键时期,如果对耳聋患儿能做到早期发现、早期干预,才有可能聋而不哑。此外,经验刺激可改变脑的结构并影响其功能,未成熟脑的可塑性最强。脑的可塑性表现为可变更性和代偿性。

脊髓的发育在出生时已较成熟,其发育与运动功能呈平行进展,随年龄增大而增重、加长。胎儿期脊髓下端在第2腰椎下缘,4岁时上移至第1腰椎。婴儿腱反射较弱,腹壁反射和提睾反射不易引出,到1岁时才稳定。3~4个月前的婴儿肌张力较高,克氏征可为阳性,2岁以下小儿巴宾斯基征(Babinski征)阳性可谓生理现象。

三、神经反射的发育

1.神经反射的种类

反射是神经活动的基本方式之一,可分为无条件反射和条件反射两类。

(1)无条件反射。这是生下来就具有的各种生理反射,如吸吮、吞咽、呕吐、呼吸、咳嗽、持握、瞳孔对光、排尿、排便等反射活动,主要受神经系统脑干部位的低级中枢控制,但也接受大脑皮层高级中枢的调控。

(2)条件反射。这是为了适应环境的变化,在无条件反射的基础上通过大脑皮层的神经联系逐渐形成的反射。条件反射起到信号的作用,使人体能对外界环境作出适应性的反应。因此,在不同社会环境和文化背景下,必须建立起无数级的条件反射,使自己更快地适应环境,为改造环境发挥重要作用。

2.神经反射发育

小儿神经反射的发育伴随着神经系统发育的成熟度,可归纳为以下5大类。

(1)出生时即有,终生存在的反射。如角膜反射、吞咽反射、瞳孔对光反射,出生后即有且终生存在。若这些反射减弱或消失,提示神经系统病变。这些反射主要受脑干部位的低级中枢控制,同时接受大脑皮层高级中枢的调控。

(2)出生时即有,随后消失的反射。如吸吮反射(1岁消失)、握持反射和拥抱反射(2~4个月后消失)等。这些反射主要受脊髓及脑干部位的低级中枢控制,是婴儿初期各种生命现象的基础,也是后来分节运动和随意运动的基础,如吸吮反射、拥抱反射等。若这些反射长期存在,表示大脑发育不全或存在病变。

(3)出生时未能引出,以后逐渐稳定的反射。如新生儿和婴儿的肌腱反射较弱,腹壁反射弱,提睾反射不易引出,到1岁时稳定。若这些反射减弱或消失提示神经、肌肉、神经肌肉结合处或小脑病变。反射亢进和踝阵挛提示上运动神经元疾病。

(4)出生后一段时间内可存在的病理反射,无临床意义。如凯尔尼格征、布鲁津斯基征(3~4个月内存在)、巴宾斯基征(2岁以内存在)。但若这些反射恒定不对称或2岁后继续呈阳性时提示锥体束损害。

(5)出生后逐渐建立,终生存在的反射。随着神经系统的发育成熟,原始反射逐渐消失,如立直反射(3~4个月逐渐出现,持续终生)、平衡反应(6个月逐渐出现,持续终生)。若这些反射出现延迟或不出现则为中枢神经系统异常。

四、感觉发育

感觉(sensory)是指人脑对直接作用于感觉器官的事物的个别属性(颜色、声音、气味、温度等)的反映。知觉是在感觉基础上产生的,是人脑对作用于感觉器官事物的整体属性的反映。知觉受个人知识、经验的影响,不同人对同一物体的知觉会有差异。出生后前几年感知觉发育迅速,婴幼儿期已完成绝大部分。感知觉发育是探索世界、认识自我过程的第一步,是其他各种心理活动产生和发展的基础,如记忆、思维、想象、注意等。根据知觉时起主导作用的分析器的不同,分为视知觉、听知觉、皮肤感觉、味觉和嗅觉等。

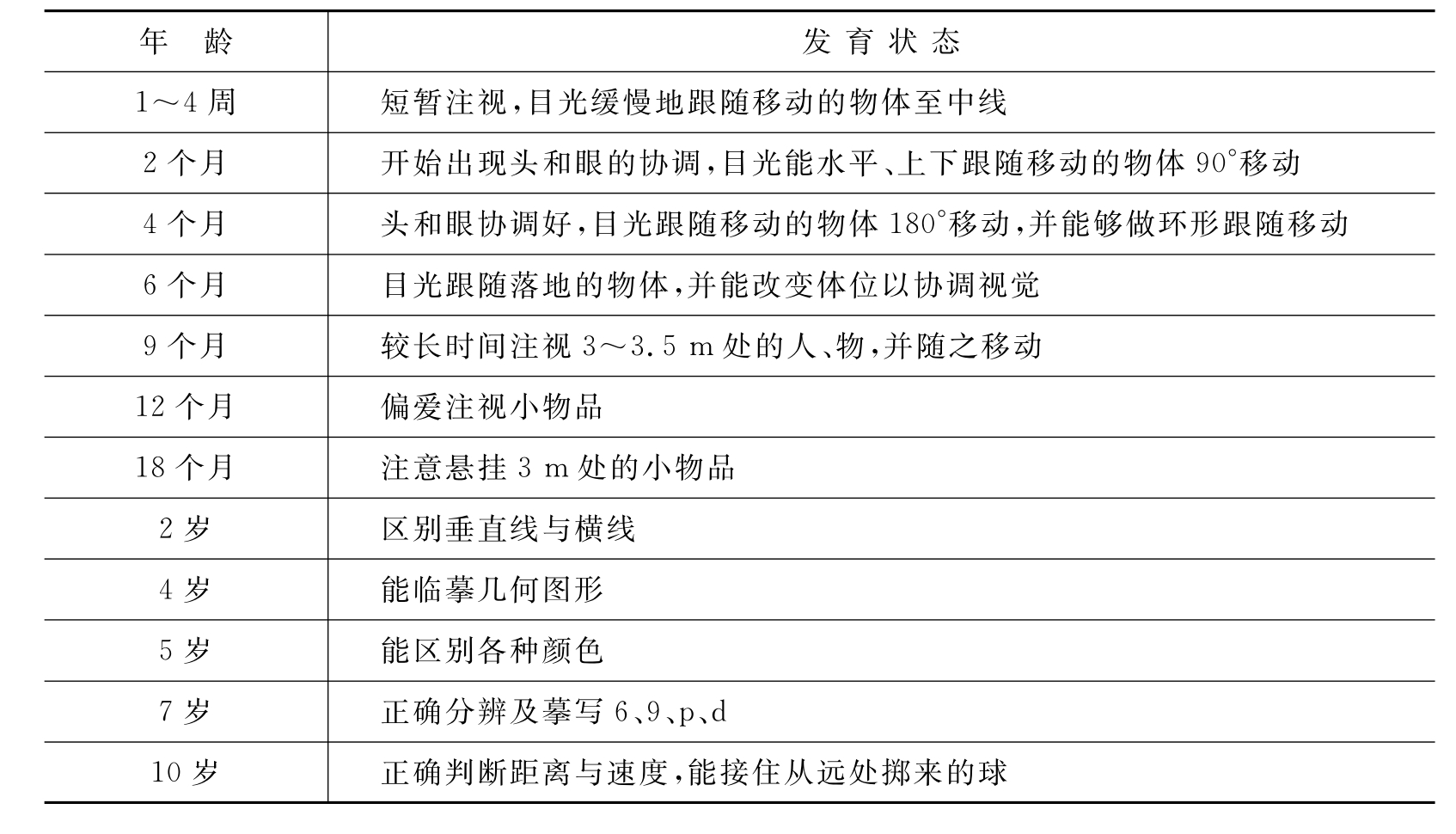

1.视知觉发育

包括视觉感应功能的建立、注视及追视物体、区别形状、区别垂直线与横线、视深度知觉发育等。还包括对颜色的区分与反应,将颜色与颜色的名称相联系等的发育。儿童的视知觉发育过程如表1-2所示。

表1-2 儿童视知觉发育过程

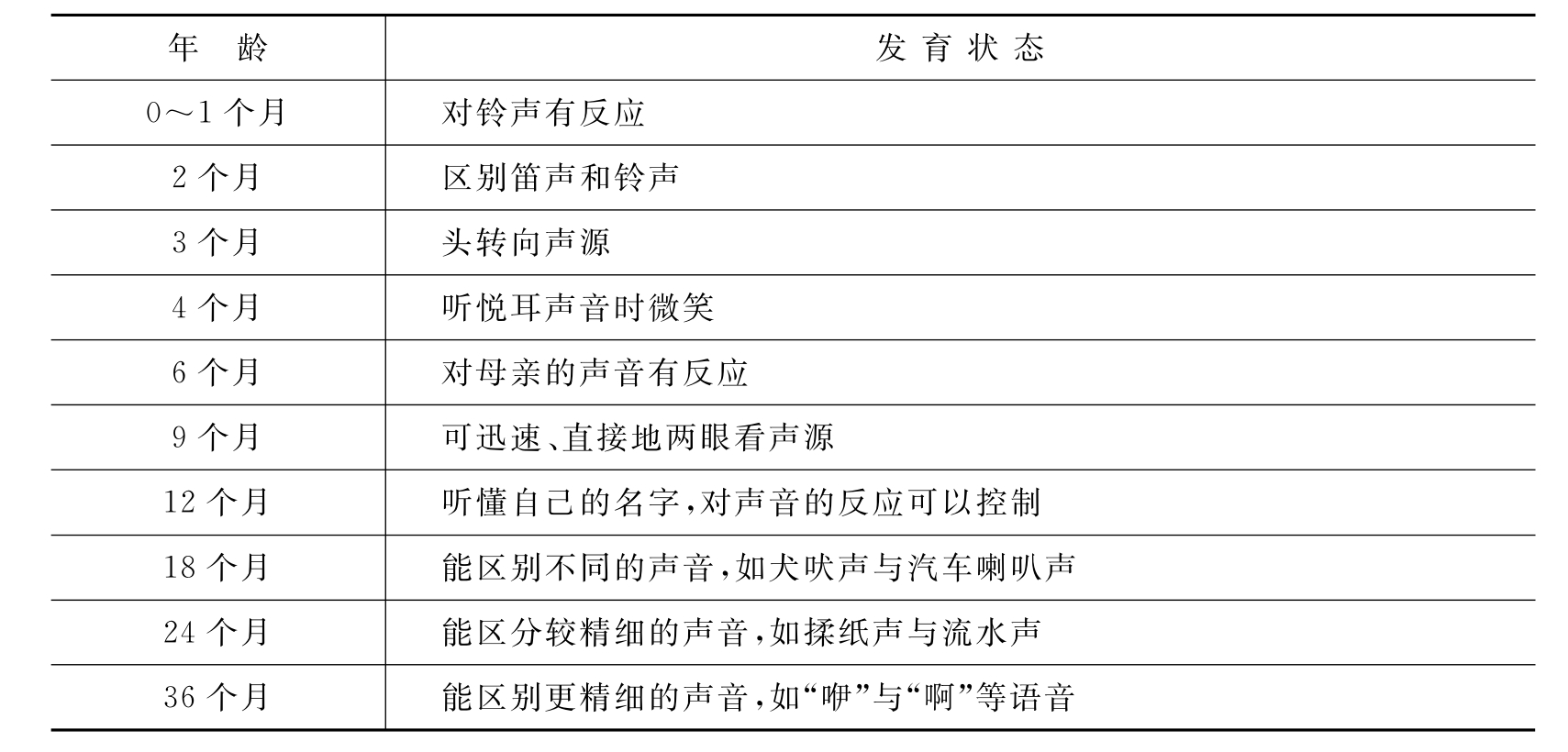

2.听知觉发育

出生后就有听觉功能,最初对声音以惊吓反射、啼哭或呼吸暂停等形式反应,到后来头可转向声源,对悦耳声有微笑反应,能区别语言的意义、判断和寻找不同响度声音的来源等。听知觉发育与儿童的语言发育直接相关,听力障碍若不能获得及时干预,则可因聋致哑。儿童听知觉的发育过程如表1-3所示。

表1-3 儿童听知觉的发育过程

3.味觉和嗅觉发育

婴儿出生时嗅觉中枢及其外周器官已发育成熟,如新生儿闻到奶香就会寻找母亲的乳头。7~8个月时嗅觉发育已很灵敏,1岁以后能识别各种气味。儿童味觉的发育也比较早,新生儿时期就能对不同味觉的物质产生不同反应。如对微甜的东西表示愉快,吸吮速度加快,间歇时间缩短;对酸苦的东西表现出一种特有的消极表情,如皱眉、闭眼、张嘴等。4~5个月是味觉发育关键期,此时期应适时引入各类食物。

4.皮肤感觉发育

皮肤感觉包括触觉、痛觉、温度觉。新生儿对痛觉不敏感,对温度觉比较敏锐,对触觉有高度的灵敏性。随着年龄的增长,儿童皮肤感觉的灵敏度的定位能力逐渐提高,同时手部皮肤在感知周围物体中起到了极重要的作用。2~3岁时已能辨别各种物体的属性。

五、运动发育

运动发育与体格发育、大脑和神经系统发育有密切联系。此外,还与脊髓及肌肉的功能有关。运动的发育是婴幼儿神经精神发育的一个重要体现,同时运动发育又能促进儿童的神经精神发育。运动发育包括粗大运动发育与精细运动发育两部分。

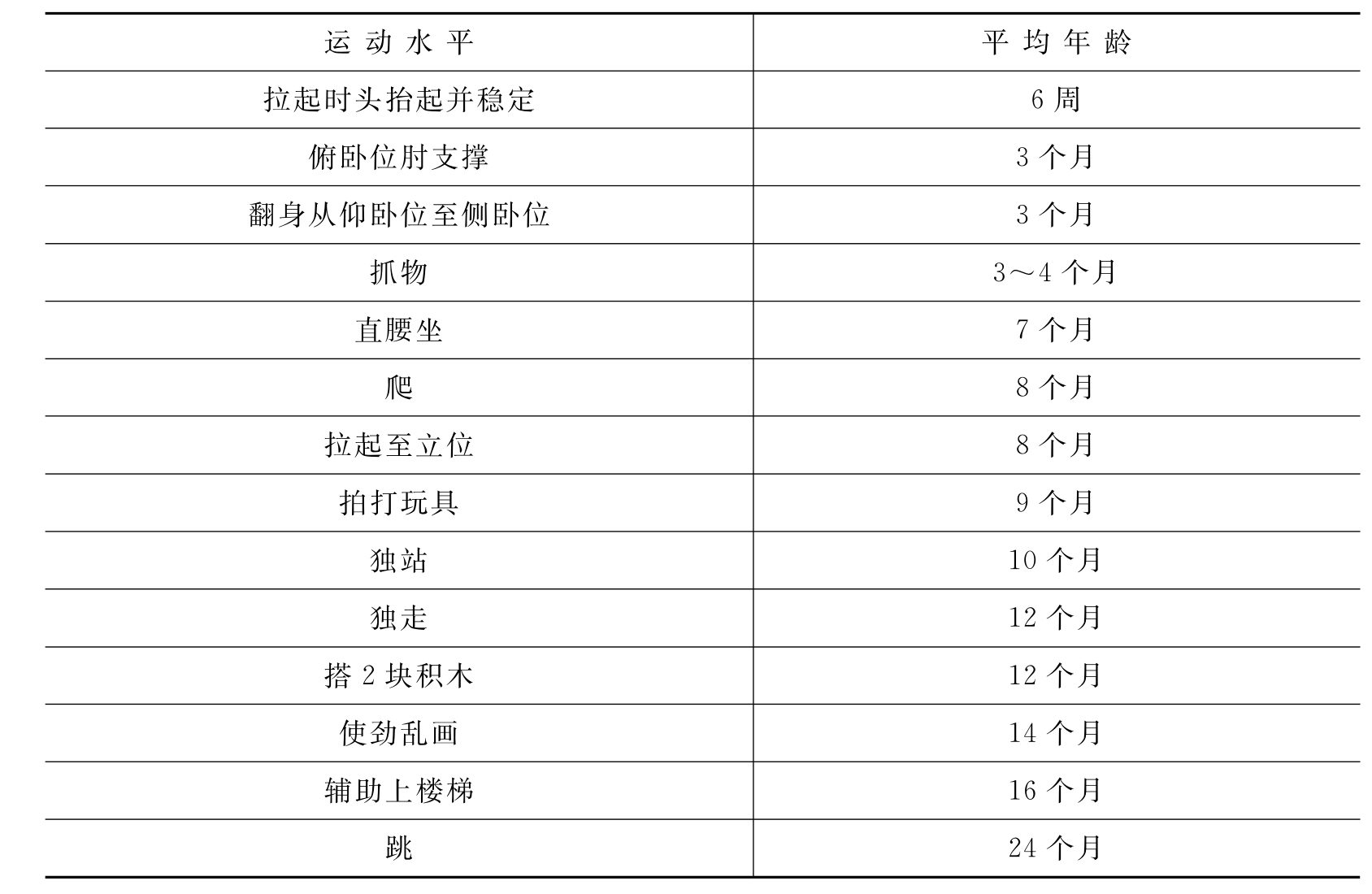

1.粗大运动

粗大运动是指姿势或全身的活动,如抬头、翻身、坐、爬、站、走、跑、跳跃等运动。

2.精细运动

精细运动是指手和手指的运用,以及手眼协调操作物体的能力。如抓握、翻揭、搓揉、旋开、捏取、捻压、捆缚等动作。精细动作多为小肌肉的运动,在全身大肌肉发育后迅速发育。婴幼儿粗大运动发育与精细运动发育如表1-4所示。

表1-4 婴幼儿粗大运动发育与精细运动发育(<2岁)

六、语言发育

语言是人类出现的一种高级神经系统活动形式,只有用来表达思维和意识而发出来的声音才能称为语言。语言发育包括发音、理解、表达与交流。因此,语言的发育除了受中枢神经系统语言中枢控制外,还需要正常的听觉和发音器官。

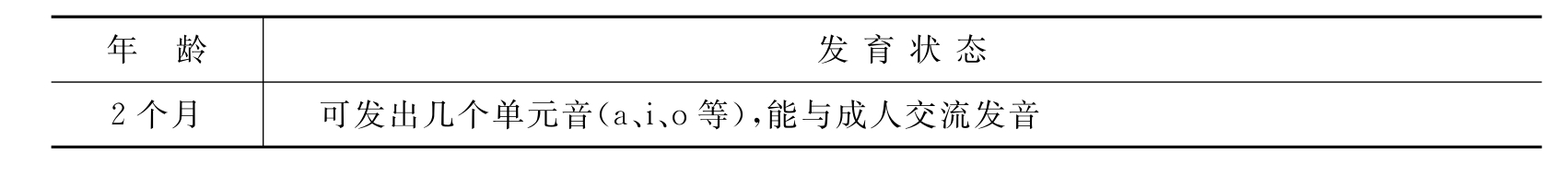

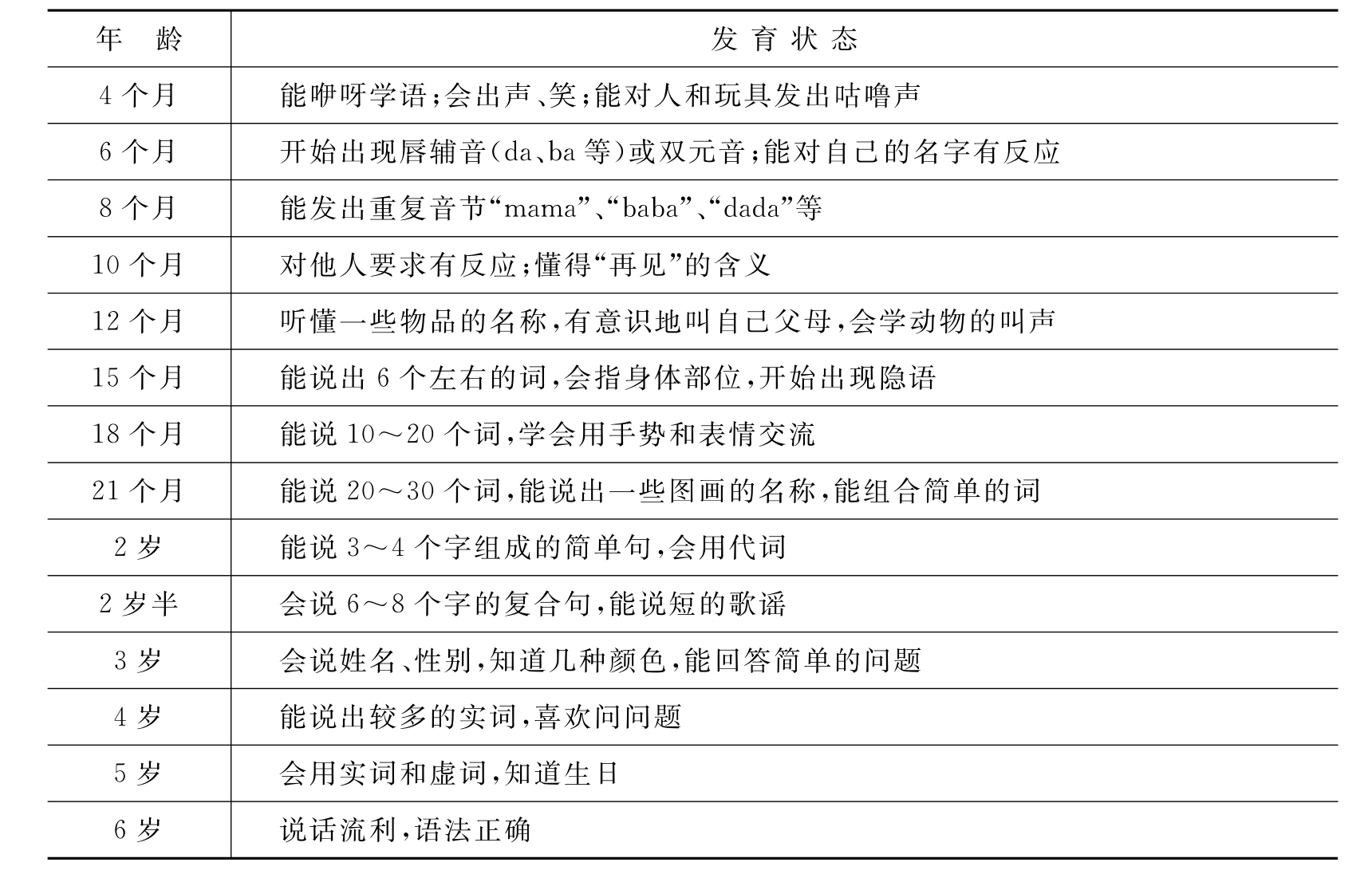

新生儿已会啼哭;生后3~4个月已会咿呀发音;6个月时能听懂自己的名字;1岁小儿平均能说2~3个字;1岁半时能说出几个有意义的词,能指认并说出家庭主要成员的称谓;2岁时能指认简单的人、物品名和图片;3岁时能指认许多物品名,并能说由2~3个字组成的短句;4岁时能讲述简单的故事情节。对于语言发育,2~3岁是关键时期,在正确的教育下,如果在满3岁时还没有一定的口语表达能力,那就要寻找导致发育障碍的因素。儿童语言发育进程如表1-5所示。

表1-5 儿童语言发育进程

续表

七、心理社会的发育

人的心理现象是指人心理活动的表现形式。一般分为人的心理过程和人格(或个性)两个方面。心理过程包括认知过程、情感过程以及意志过程,是心理现象的动态表现形式。①认知过程是人们认识外界事物或体内变化的过程,也就是对作用于人的机体或感觉器官的外界事物进行信息加工的过程,包括感觉、知觉、注意、记忆、思维和想象等心理现象。②情感过程是人对客观事物的态度体验及相应的行为反应。如人对周围环境的体验可表现为喜、怒、哀、乐、爱、恶、惧等反应。③意志过程是人自觉地确定目的,并根据目的来调节自己的行为,克服困难,以实现预定目标的心理过程。人们在认识和改造客观世界的过程中,还表现出每个人心理活动的不同特点,即对待某个事件,不同的人会表现出不同的能力、气质、性格、需要、兴趣、动机、理想和信念等,这种差异不仅与每个人的先天素质有关,也与后天的经验和学习有关,这就是人格(或个性)。具体而言,心理活动的发育主要包括以下几方面。

1.认知发育

儿童认知的发育是连续的、有顺序的,是从简单到复杂、从低级到高级的螺旋式发展过程。随着年龄的增长,儿童活动的方式也不断发生变化,总趋势是从外部动作活动转向内部心理活动。例如,儿童学习10以内加法,开始时常常是掰手指来计算,后来在头脑中复现掰手指的动作来完成计算,以后用数的组成知识来计算,最后才提高到用加法表达到自动化的速算程度。

(1)注意的发育 注意(attention)是心理活动的指向和集中,是一种定向反应,是心理过程的动力特征。注意分为无意注意(不随意注意)和有意注意(随意注意),是儿童探究世界的“窗口”。3岁以前的儿童基本上属于无意注意,只要是鲜明、新颖、具体形象的刺激,突然、显著的变化,强大的声音等刺激物都会引起幼儿的无意注意。3岁以后有意注意开始发展起来,能使幼儿有选择地接受外部环境的信息,及时发觉环境的变化并调节自己的行为,为应付外界环境刺激而准备新的动作,集中于新情况。随着年龄的增长,注意的质量在不断发展,如注意的稳定性、广度、分配能力以及转移能力都逐渐增强。5~6岁时开始能够独立的组织和控制自己的注意。

(2)记忆的发育 记忆(memory)是对过去感知过的事情或思考过的问题,经过一段时间后其印象仍能保留在头脑中并在一定的条件下能重现出来。记忆主要有再认和再现(或回忆)两种形式。再认是指过去感知的事物再出现时能将其认出来。再现是指过去感知过的事物不在眼前,而在脑中把它再现出来,即为回忆。1岁内婴儿只有再认而无再现,随着年龄的增长,再现能力增强。记忆的内容可分为运动性记忆、情绪性记忆、形象记忆和言语记忆4种类型,它们出现有一定的时间顺序。运动性记忆出现最早,约在出生后第一个月便可观察到。其次是情绪性记忆,开始于出生后第六个月或更早些。形象记忆出现的时间可能稍早于言语记忆,显著地迟于运动性记忆和情绪性记忆。言语记忆出现在1岁以后。

(3)思维的发育 思维(thinking)是人脑对客观事物的概括和间接的反映,是人类的高级心理活动,是智能的核心。通过分析、综合、比较、分类、抽象、概括、理解等各种内部操作活动来认识那些没有直接作用于感觉器官的事物,把握事物的本质和规律。人的思维过程是有层次、有规律的,呈现出从直觉行动→具体形象→抽象逻辑思维的一般趋势,不断地由低级到高级的发展过程。1~3岁儿童开始产生直觉行动思维,到学龄前阶段(3~6岁)发展至具体形象思维,之后出现思维的高级形式——抽象逻辑思维。

2.情绪、情感的发育

情绪、情感是指人对客观事物的态度的一种反映,是人的态度和体验,其产生与个体的动机是否实现、需求是否满足有关。情绪主要与生理性需要相联系,其出现比较早,新生儿就有快乐和痛苦的体验和表现,具有本能的、情景的、不稳定性和易变性。如新生儿刚脱离子宫内环境时,较多处于消极情绪中,常表现为不安、啼哭,而哺乳、抱、摇、抚摸等则可使其情绪愉快。随着年龄的增长,儿童对不愉快因素的耐受性逐渐增加,能够有意识地控制自己,使情绪趋向稳定。情感的发育较晚,是在社会交往的实践中逐渐形成的,与社会需要相联系,具有持久、稳定、深刻而带有社会性的特征。依恋情感的发育能促进儿童的智力发育和形成良好的人际关系。

3.个性和性格的发育

个性是指一个人的整体心理面貌,是人经常表现的、比较稳定的、典型的心理特征,包括能力、气质和性格。

(1)能力。能力是指人们顺利、有效地完成某种活动所必需的个性心理特征。能力有两层含义:一是已经表现出的实际能力;二是潜在能力,即尚未表现出来的能力,它只是各种实际能力展现的可能性,只有在遗传与成熟的基础上,通过学习才能变成实际能力。能力分为一般能力和特殊能力,前者是指在不同种类活动中表现出来的能力,如观察力、记忆力、抽象概括能力、想象力、创造力等,其中抽象概括能力是核心,也就是人们平时所说的智力、认知方面各种能力的综合;后者是指在某种专业活动中表现出来的能力。一般能力和特殊能力在活动中是辨证统一的,一般能力在某种活动领域得到特别发展,就可能成为特殊能力的组成部分;而特殊能力发展的同时,也发展了一般能力。能力的发展实际上是智力的发展,有一般趋势和个别差异。一般趋势是指12岁前智力随年龄增长呈直线发展,此后,智力发展趋于缓慢;20岁左右时人的智力发展达到顶峰,一直保持到35岁;35岁以后智力开始缓慢下降,到60岁以后智力迅速衰退。个别差异包括:①发展水平的差异,即两头小、中间大;②表现早晚的差异,有的人年幼就显露出卓越的才华,有的人“大器晚成”;③能力结构的差异,如有的人记忆力强、有的人想象力强。

(2)气质。气质是心理活动表现在强度、速度、稳定性、灵活性和指向性等方面性质的心理特征,即人们常说的脾气、秉性或性情。它是出生后最早表现出来,父母最先观察到的孩子的个性特征。气质具有一定的遗传性,如有的婴儿出生后就很活跃、活动较多,对什么事都反应强烈、较急躁。有的婴儿则较安静,活动相对少,对事物反应平静而缓慢。但环境和教育对气质的发展也有重要的作用,将影响小儿的活动方式,影响婴儿的个性形成、亲子关系、早期社会交往以及认知等各个方面的发展。因此,对婴儿的早期教育不可忽视。

(3)性格。性格是指人对现实的态度和行为方式中所表现出来的比较稳定、具有核心意义的能力特征,是个性的核心。性格是人在社会实践活动中,在与环境的相互作用中逐渐形成和发展的,有好坏之分。婴幼儿时期是性格的初步形成时期,受情境制约的发展;儿童的行为直接依从于具体的生活情境,直接反映外界影响;青春期体格生长和性发育开始成熟,社交增多,心理适应能力增强但容易波动,对一些问题处理不当时易发生性格变化,性格一旦形成即相对稳定。因此,要使儿童形成良好的个性品质,就必须给其创造良好的生活环境,从婴儿最初辨认是非时即给予良好的道德教育,培养孩子积极的性格特征,排除不良影响,为促进儿童形成良好的性格奠定基础。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。