第二节 人文与考证

1.历史文化

渭河流域有着非常悠久的文明史。早在6000年前,渭河流域就具有优越的生态环境,河流中有丰富的水生物,河畔陆生生物亦非常丰富,中华民族祖先就选择在渭河流域的半坡村定居,在这里开展了早期的农业活动,养殖家畜和渔猎作业。渭河以她宽广而博大的胸怀,哺育着她的儿女。传说中的华夏民族的先祖三皇都发祥于渭河流域,伏羲诞生在渭河上游的天水,炎帝起源于渭河中游的宝鸡(陈仓)地区,黄帝则崛起于渭河下游的广大区域,华夏文明的摇篮就在自然条件优越的渭河流域。在人类发展史上,渭河与古埃及的尼罗河,古印度的恒河,古巴比伦的阿拉伯河一样,是人类最早的乐园。“三源孕鸟鼠,一水兴八朝”,形象地说明了渭河是中华民族最早的发祥地和实现国家大一统的强大基地。周、秦、汉、隋、唐等王朝凭借渭水之利,在此建都千余年之久,使中国在全球工业革命之前的农耕社会发展阶段一直走在世界的前列。

引渭河之水灌溉有着2000多年的悠久历史。从西汉成国渠到民国渭惠渠再到今天的宝鸡峡引渭灌溉工程,无数先辈用勤劳的双手铸造了一座座丰碑式的水利工程,滋润着辽阔的关中大地,为陕西的发展起到了重要作用。

秦汉时期,以长安为政治中心的关中地区,农田水利建设为全国之冠。关中平原亦称渭河平原,西起宝鸡,东到潼关,北抵北山,南界秦岭,面积有三万四千平方公里。这里土质肥沃,组织疏松,利于耕作。但年降雨量较少,一般只有六百毫米左右,且雨量分布极不平衡。从地区来说,西部雨量多于东部。季节分布也相差悬殊,雨量多集中于夏秋之交,冬春干旱,以致旱灾频仍。为了克服这些自然条件的不利因素,汉武帝在关中大力兴修水利,利用流贯关中平原的渭河及其支流泾、洛等河丰富的水源,大规模兴建引水灌溉工程,进行抗旱洗盐,形成了关中农田水利网。其中主要的引渭人工灌渠是惠泽关中一千多年的成国渠。

成国渠首见于《汉书·沟洫志》:“而关中灵轵、成国、渠引诸川”。是知成国渠、渠可能修建于六辅、灵轵渠以后。《汉书·地理志》在右扶风郡县记载了成国渠道引水之源、起始与终到地点:“成国渠首受渭,东北至上林入蒙笼(茏)渠”。据此,汉武帝时开凿的成国渠从今眉县引渭水,东北流,穿过漆水河,至今兴平县境入蒙茏渠最后至皇家园林上林苑,灌溉今眉县、扶风、武功、兴平一带田地。

三国时魏青龙元年(公元233年)卫臻又重新整修成国渠,并在汉代基础上向西扩展,自今宝鸡以东之千水开渠引水。《晋书·食货志》载:“青龙元年,开成国渠自陈仓至槐里;筑临晋陂。引汧洛溉泻卤之地三千余顷,国以充实焉。”这是说修筑了两个水利工程,一是扩建汉成国渠,引汧水自陈仓到槐里;二是兴筑临晋陂,引洛水灌田。二渠灌田三千顷,增产丰收,使关中这个抗击蜀汉的基地经济实力迅速提高。《晋书·宣帝纪》所载基本相同:“青龙一年,穿成国渠,筑临晋陂,溉田数千顷,国以充实焉。”从而把汉代的成国渠向西延伸了近百里地。这是成国渠历史上的第一次大规模扩建。

西魏大统十三年(公元547年),又曾在武功县西筑六门堰,堰有六座闸门,故名曰“六门堰”,以解决成国渠横跨漆水的工程难题。这一工程措施具有里程碑式的意义,它标志着古人在治水方略上的巨大创新。六门堰这一过沟建筑物其功能相当于今天的渠库结合工程,具有过沟和泄水的功能,是成国渠的咽喉工程。其中的堰用以连通过沟渠道,门用以排泄漆水。

据现代学者的勘查,曹魏时的成国渠从现在陈仓区虢镇西北临河村附近引汧水,位置在宝鸡峡千河王家崖水库上游附近,经土家崖、冯家咀、李家崖、刘家崖村,然后绕虢镇南侧,又北曲至贾家崖,顺周原脚下向东延伸,与汉成国渠故道相接。这一段是曹魏时扩建,目的是西引汧水以增加成国渠水源,是今日宝鸡峡工程汧河以东渠道历史上的首次创修。向西延长的这一部分相当于现今宝鸡峡引渭灌溉工程的一部分,只是渠道位置较低,大致沿坡原底部而行。

唐朝是成国渠取得最大灌溉效益的时代。唐初即全面恢复了西汉时兴建的成国渠,引渭水灌田,对中游横绝漆水河谷西魏时兴修的六门堰,贞观年间(公元627—649)曾花大力气进行重修,且取得了成功。《长安志》曰:“贞观中役九州夫匠,沉铁牛、铁剑以御魑魅,始就其功。”其后各代屡有兴筑,使其功能逐渐增强。“咸阳通十三年夏四月戊子,京兆府奏修六门堰毕,其渠合韦川、莫谷、香谷、武安四水,溉武功、兴平、咸阳、高陵等县田二万余顷,俗号渭白渠,言其利与泾白相上下,又曰成国渠”。

成国渠在宋代熙宁时有修复,只是效益无法达到唐代水平。在元人李好文《长安志图》中明确说明为“今废”。因此,成国渠前后延续了将近1200多年,随着宋以后中国政治经济文化中心的东移和战乱,渭河流域的发展也日渐衰落,成国渠终于湮没于历史的尘埃之中了。

2.风土人情

渭河从最远的发源地、甘肃省渭源县南部高程3508米的豁豁山几条山溪汇集北流,至温家川(五竹镇)折向东北流直达渭源县城,长度28公里。在县城左纳发源于鸟鼠山(韩家山)东来的龙王沟和发源于关山南来的唐家河后折向东流。关于渭河源头,大部分资料都认为是鸟鼠山,即龙王沟的源头韩家山,且“三源合注”成渭河。其实依据河源唯长唯远的原则,应该是清源河的源头豁豁山(参见附录《鸟鼠同穴之山,渭水出焉?》)。清源河、龙王沟、唐家河在渭源县城汇合,才是历史地理书籍上所说“三源合注”,折向东流始称渭河。

清源河上游现已建成峡口水库,总库容745万立方米,控制流域面积34.7平方公里,是渭河第一库。

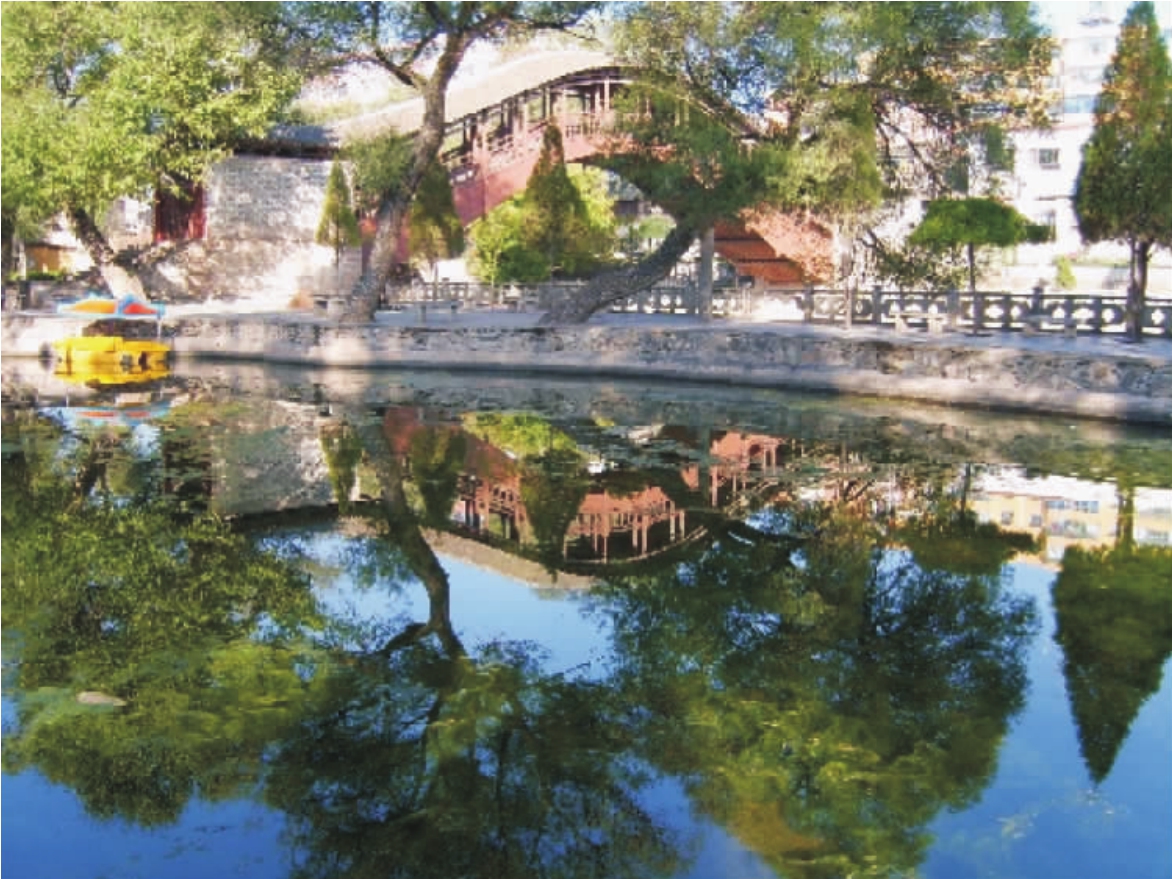

渭源县是渭河上第一座县城,是黄河流域古文化发祥地之一。公元前205年设立首阳县,归属陇西郡,公元551年改名渭源县。县境内有渭河源国家级森林公园莲峰山、“十里画廊”天井峡、云端仙境太白山、“陇原香格里拉”双石门等自然景观。也有始建于明洪武年间(公元1368—1398年)的全国独一无二的悬臂式纯木拱桥灞陵桥;葬有孤竹国二圣伯夷和叔齐的首阳山;鸟鼠同穴渭水源;还有秦长城遗址等渭河流域丰厚的文化积淀。首阳山位于渭源县东南34公里的莲峰乡享堂沟,因其列群山之首,阳光先照而得名。首阳山因商末周初孤竹国君之二子伯夷、叔齐相让嗣君,相偕至周,后见武王伐纣,叩马谏阻。武王不听,遂愤而不食周票,饿死于首阳山。秦汉在此建县时就名首阳县了。

渭河自渭源县东流,左岸汇入秦祁河,然后进入陇西川,左纳咸河,从陇西县城北侧流过。

陇西历史悠久,秦灭六国统一中原后,始设陇西郡,为天下三十六郡之一。汉初置襄武县,汉末移金城、陇西二郡,治襄武,从此成为历代郡、州、府、治所在地。隋改襄武县为陇西县,县名沿用至今。唐治渭州,宋设道远军,金立巩昌府和陕西路巩昌总帅府,元改为巩昌路便宜都总帅府,辖5府27州(今兰州市和四川、陕西省的部分地区),陕甘分省后,甘肃巡抚曾驻节,一度成为甘肃省最早的省会和政治、经济、军事、文化的中心。陇西人杰地灵,人才辈出。汉将廉褒,药师封衡,后秦“文恒皇帝”姚苌,唐朝宰相赵憬、李石,传奇小说家李朝威、李公佐、李复言,宋代军事家王德,明代散曲家金銮,清代书法家王予望等堪称英杰。

渭河继续东流,穿哑子峡进入鸳鸯川,于右岸纳入榜沙河。榜沙河是渭河上游主要水源支流,河长9公里,流域面积3657平方公里,多年平均径流量5.33亿立方米,占渭河多年平均径流量的42%。渭河纳榜沙河后东流穿邱家峡进入甘谷川,右岸纳山丹河,经武山县城进入洛门镇,右岸再纳大南河、聂河,东流在甘谷县城于左岸纳入散渡河。甘谷置县迄今已有2691年,誉为“华夏第一县”,是蜀汉名将姜维的故里,大像山石窟位于城西五华里处,该石窟始建于北魏,兴盛于隋唐,石胎泥塑大佛高23.3米,具有很高的艺术价值。

渭河沿峡谷继续东流,经琥珀峡、新阳川、余家峡,绕过卦台山,进入三阳川,于左岸纳入最大支流葫芦河。三阳川乃羲皇故里,八卦之乡,禹王疏渭导流之处。卦台山是三阳川的名山胜景,它位于三阳川渭南镇的西部,海拔1363米,相对高度170米。在三阳川的任何一个方位,都能看到它形如龙首,突兀挺拔的奇特山势。传说中国的“三皇”之一伏羲曾在此象天法地,顿悟八卦,故得名卦台山。2004年,卦台山被批准为国家2A级旅游景点。台湾中华六经学术研究会张渊量会长遍察山川地理,来到卦台山,对其进行仔细的勘查和研究之后,盛赞三阳川是“太极无双地”,画卦台是“华夏第一山”。渭河在三阳川最东端的导流山下流出三阳川,经窦家峡、南河川、槐树湾峡,进入天水市区,先后于右岸纳入藉河、颖川河、东柯河,左岸纳入牛头河。

天水市总面积1.43万平方公里,总人口350多万。天水,因“天河注水”而得名,是国务院公布的中国历史文化名城,是中华民族的发祥地之一,是位列“三皇之首”的伏羲氏诞生地和伏羲文化的发祥地,保存着全国规模最大的明代建筑群伏羲庙和是海内外华人寻根祭祖的圣地,也是伏羲文化研究交流的中心。天水境内有麦积山、大像山、水帘洞等古石窟6处;有伏羲庙、兴国寺、南郭寺等古建筑50处,原始社会及周秦汉古遗址86处;还有李广墓、赵充国墓及文化品位极高的宋墓群等古墓葬20多处;有“祁山堡”、“街亭”、“天水关”、“诸葛军垒”、“木门道”等古战场遗址10余处。以伏羲文化、大地湾遗址文化、秦早期文化、麦积山石窟文化和三国古战场文化为代表的五大文化,构成了天水丰富的历史文化资源。秦安县境内的大地湾原始村落遗址,保存有大量新石器时代早期及仰韶文化珍品7000多种;麦积山石窟是中国四大石窟之一,被誉为“东方雕塑馆”,荟萃了从公元4世纪末到19世纪1500年间的塑像7800余尊,与大像山、水帘洞、拉梢寺等共同组成了古丝绸之路东段的“石窟艺术走廊”;麦积山风景名胜区面积达215平方公里,与小陇山林区自然风光融为一体,形成了集南秀北雄于一体、自然与人文景观相辉映的特色,是国务院首批公布的国家级风景名胜区。

天水在历史上为陇右第一重镇,历来为兵家必争之地。汉光武帝时代攻打隗嚣的“得陇望蜀”;三国时期诸葛亮伐魏六出祁山,取天水智收姜维,失街亭痛斩马谡等重大战事,都发生在天水。天水悠久的历史和灿烂的文化,孕育了众多历史名人。有伏羲、女娲、秦王朝先祖非子、秦庄公、秦襄公、前秦皇帝符坚、后凉皇帝吕光、汉忠烈将军纪信、飞将军李广、营平候赵充国、三国名将姜维、唐高祖李渊、明代山东布政司胡缵宗、清代御史安维峻、近代北伐名将胡文斗、和平解放北平功勋将军邓宝珊等将相名臣,以及儒学家石作蜀、辞赋家赵壹、文学家李翱、诗仙李白、诗人王仁裕、史学者巩建丰、教育家任其昌等文化名人或在此生活过的名人。我国唐代伟大诗人杜甫也曾流寓天水,留下了秦州杂诗等100余首精美绝伦的诗篇。

渭河沿峡谷继续东流,经鹞子嘴峡、伯阳川、黄石峡、元龙川、宝鸡峡,至天水市麦积区东岔乡牛背村入陕西省境内。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。