4.4.2 城中村形成与发展的二元规制环境分析

城中村是游离于城市型主体社会之外的“灰色社会”。阎小培(2004)认为,城中村是城市建成区或发展用地范围内处于城乡转型中的农民社区,内涵是“市民城市社会中的农民村”。其他许多学者也对城中村进行了界定,尽管表述存在差异,但是对于城中村内涵的认识基本是一致的:其一,均认为城中村的本质特征是城乡二元结构;其二,城中村本质上是农民社区或者至少是城乡转型中的农民社区。由于城中村问题的大量存在,目前政府和学术界对于城中村的价值判断几乎表现为具有压倒性的批判倾向,“城市毒瘤”、“城市癌症”等成为城中村的别称,快速而坚决地“铲平城中村”似乎也成为其必然的宿命和政府推动城市化的业绩[20]。然而,究根结底,正是由于中国剧烈的发展转型和快速的城市化所营造的二元规制环境诱发了城中村的形成与发展。因此,城中村的形成与存在并不是原住民追求城市化价值外溢效应的简单结果,在支撑中国高速城市化的过程中,它起到了空间与社会冲突“减压阀”、“缓冲器”的重要作用。因此我们需要从制度转型的背景和更深刻的层次去评估城中村存在与发展的现实意义,并在此基础上进一步思考更为审慎和公平的应对策略。

1)政府趋利型的土地征用政策促使城中村的形成与发展

以往的许多研究包括政府的主流认识,都将城中村的形成归结为是原住民非规范地享用了城市化的外溢正效应,是原住民在政府一系列制度环境中进行积极寻租的结果。而事实上,很少有研究从政府规制政策失当的角度进行剖析。

首先,是城乡分割的二元土地制度(土地的二元所有权以及二元经营管理权)营造了一个政府与原住民双向利益寻租的环境。与城市内国有土地可以通过市场化手段进行价值评估和获取使用权出让收益相比,原住民的集体土地明显处于不对等的地位:它们的价值评估明显有违于市场实际价值,不可以直接进行自由的市场流转并获取相应的收益,具有明显的产权残缺特征。而城市政府却可以以“公共利益”(事实上这种公共利益的边界是缺少明确界定的)的名义,依法对农民集体所有的土地实施强制征收,以获取其间的超额利润。而原住民的利益寻租也就相应开始,利用宅基地政策(土地法赋予农民兴建住宅的基本权益)和非法出让使用土地,就成为他们保全自身的利益甚至“延展”超额的利润的主要手段。

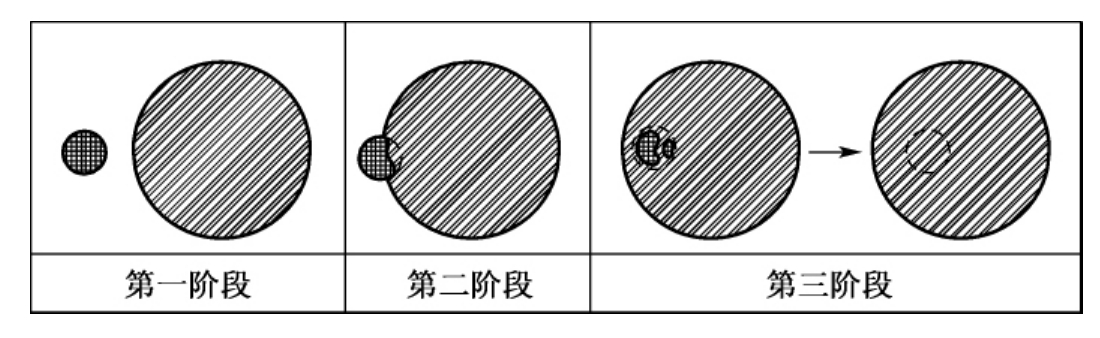

政府短期趋利的迂回征地政策营造了城中村的孤岛效应。由于现行土地征用政策对耕地的补偿有明确的测算标准,而对村集体建设用地和农民宅基地及其上的附着物(乡镇企业厂房、农民住房等)的补偿则缺乏必要的界定。因此城市政府为了尽量减少土地征用赔偿的金额和社会负担(不造就完全意义上的“失地农民”),多采取了绕开村建设用地而只征收耕地的方式(即所谓的“吃肉留骨头”)来寻求城市建设用地的扩大,政府无暇顾及也无动力对数量不菲的村建设用地进行整理改造,如此直接导致了城中村孤岛的不断产生(图4-15)。深圳、广州等地城市政府所出台的地方性留用地政策[21],一方面是出于保障农民利益,满足农民生存与发展需要的考虑;但是另一方面无疑也是为了缓解农用地征用难度以满足城市建设用地超速增长需求的“鸵鸟政策”。

图4-15 城中村空间形成的一般过程

2)城市二元社会政策供给诱发了对城中村空间的大量需求

长期以来,我国实行的是城乡二元社会保障体系,即对城市劳动者实行社会保险(劳动保险)为核心的社会保障制度,而对农村农业劳动者实行以家庭保障为主、社会(国家与集体等)救济为辅的保障制度(李应生,2001)。城乡居民在住房、就业、收入、医疗、养老等方面存在的巨大的差距,使土地对农民具有了更为深远和广泛的意义——不仅是农民生产经营的基础,而且在目前农村社会保障体系尚未建立、劳动力转移又存在诸多困难的情况下,土地具有更为重要的保障功能和归依功能(钱忠好,2004)。由于在行政建制上保留了“村”,许多城市的社会保障体系“自然而然”地将城中村拒之于门外,即使在城中村转制为城市社区后,转变为市民的城中村原住民也并不能平等享受市民的福利(社会保障)。

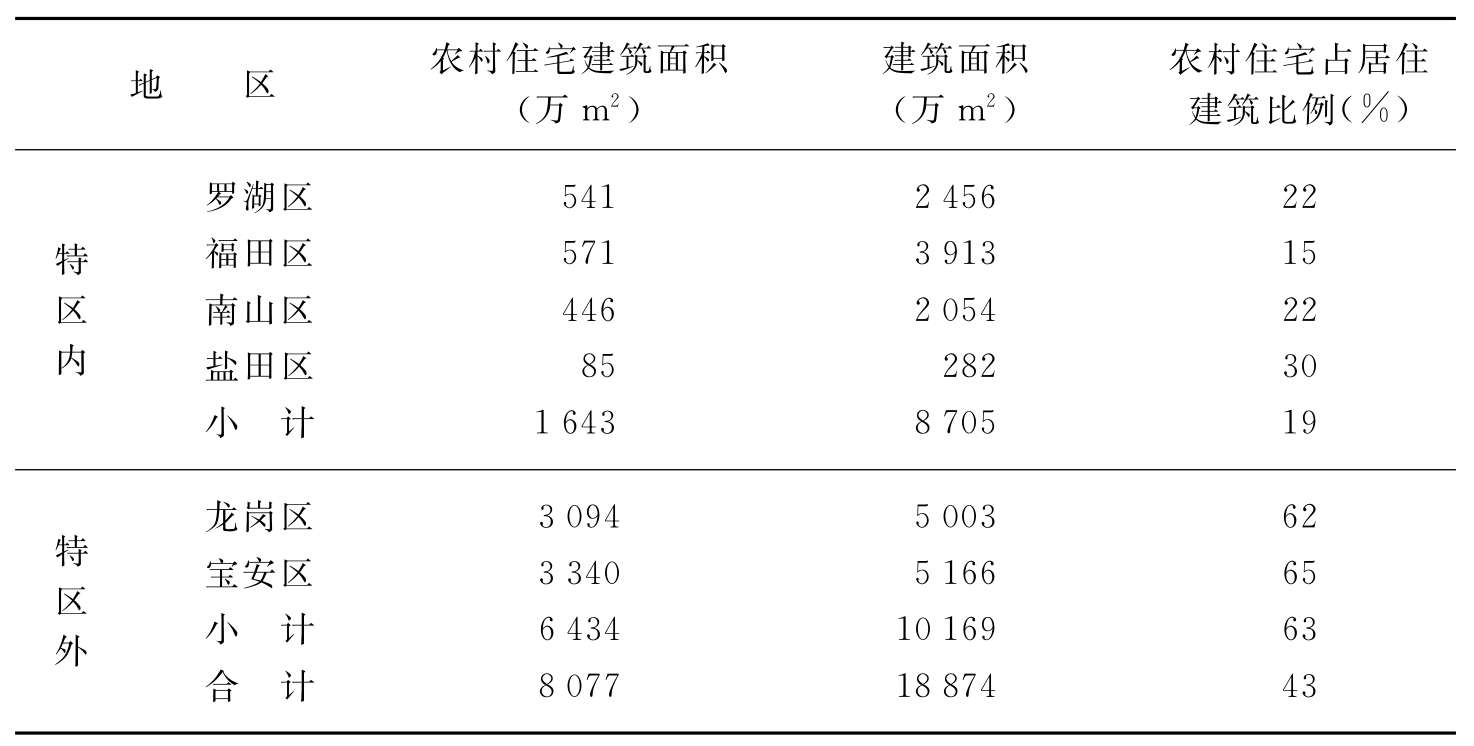

在这种情况下,农村特殊的住房政策给予了城中村原住民自发建房出租以改善生活水平、自我构筑“生活保障”的条件(表4-6)。而另一方面,数量庞大的外来人口对城市租房市场的供给也提出了巨量需求。有调查显示,城市外来人口中年收入在5 000元以下的占81.5%,其中用于支付租房的能力平均不到800元(千庆兰,2003;李津奎,2005)。深圳市福田区15个城中村约占地10km2,原住民1.7万人,但总居住人口却高达80万之众,全区暂住人口中大约有90%以上居住在城中村(谭刚,2005)。于是城中村原住民在失去土地保障后,外来人口的巨量租房需求以及由此产生的巨大租金收益,就成为促使原住民进行大量非法建设的动力。李培林(2004)从个体理性选择的角度认为,城中村的非法建设是农民在土地和房屋租金快速增值的情况下追求收益最大化的结果,但我们也必须同时看到,违章建设也是农民在失去土地保障之后寻求生活来源的无奈之举。

表4-6 深圳市农村私房建筑面积统计表

资料来源:许强.深圳市“城中村”改造分析研究:[硕士学位论文].重庆:重庆大学,2005

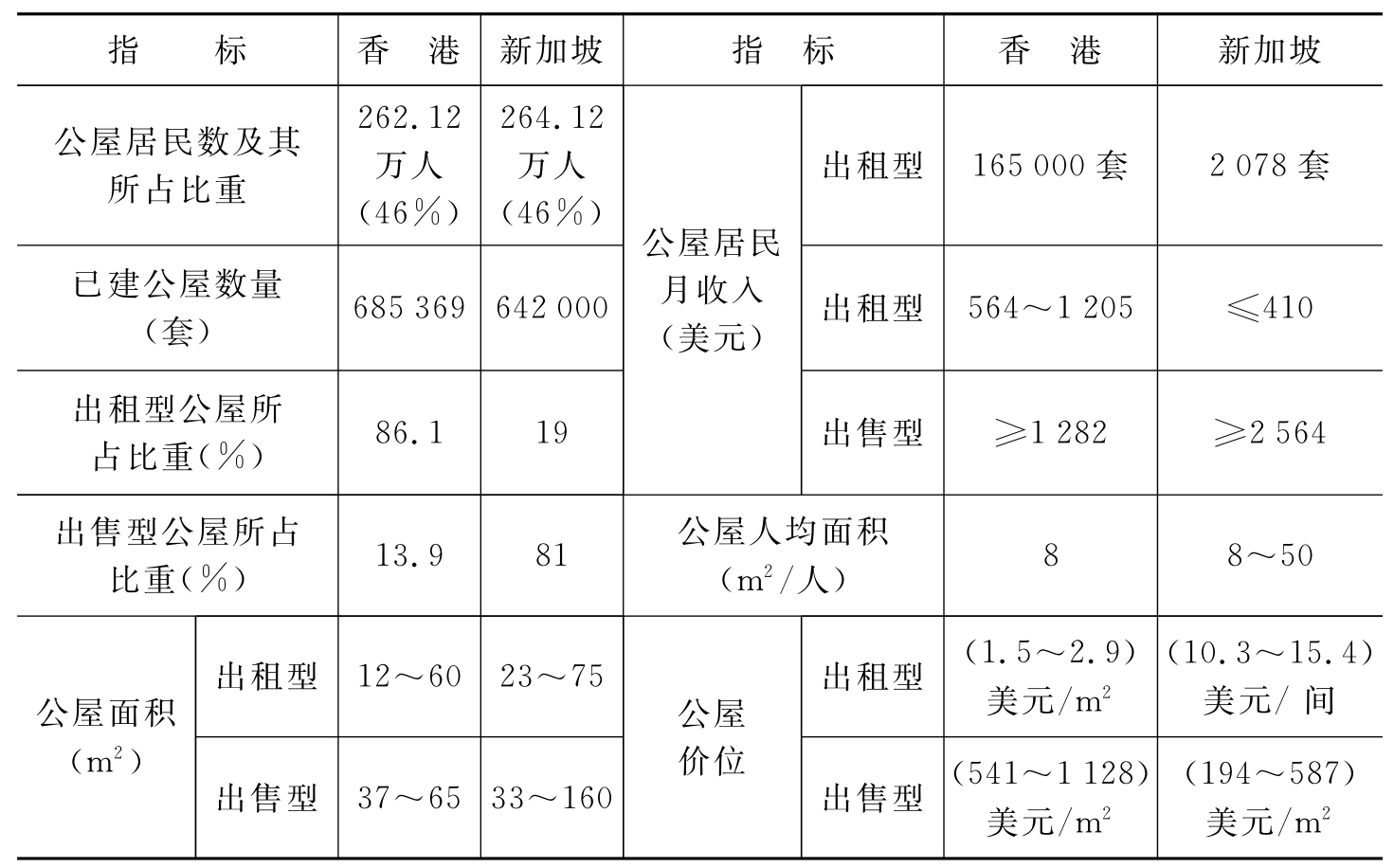

换一个角度看,我们应该反思一下城市政府住房供给政策的缺位。高速发展的城市的“当务之急是帮助最贫困的公民融入主流社会……解决问题的第一把钥匙,是必须教育他们……第二把重要的钥匙,是要帮助他们把住房正规化”(Peter Hall,2002)。从西方发达国家以及新加坡、我国香港等成功的发展经验看,快速城市化过程中政府大量提供公共住宅(public housing)、廉租屋是公共政策的重要内容之一,1990年代香港的公共住宅高达50%以上,新加坡更是高达87%(表4-7)。

表4-7 香港和新加坡公屋政策的相关指标统计

资料来源:吴晓,张靖.公共住宅:香港和新加坡的政策性差异透视.城市规划.2002(3)

在中国当前及未来持续的快速城市化进程中,城市大量外来人口的住房需求应成为政府扶持的主体需求之一。然而令人遗憾的是,我们目前的制度(政策)设计缺少的恰恰是针对这种主流需求的供给(赵燕菁,2005)。根据《土地管理法》及相关法规规定,在农村和城市郊区实行土地集体所有的前提下,农民住房用地实行特殊的宅基地政策,原则上每户分配一块土地用于建造住房,且“农村村民一户只能拥有一处宅基地,其宅基地的面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标准”。尽管《土地管理法》以及某些地方法规对农民建房标准做出了较为明确的规定(例如广州市政府规定农民宅基地建筑限高3层),但是农民在失去土地保障后,面对日益庞大的外来人口的巨量租房需求所提供的数量不菲的租金收益,纷纷在1990年代中期突破限制,自发进行住房建设用于出租。因此,目前我国依附在户籍制度下的城镇住房政策,不仅未能通过帮助低收入外来人口实现住房正规化而使之更快、更好地融入城市主流社会,相反正是该制度的缺陷,造成了大量外来人口对城中村非正规聚居空间的巨大需求。城中村在相当程度承担起了本应由政府承建的城市廉租屋区的空间与社会职能。

3)城市就业结构滞胀引发了城中村非正规就业环境的滋生

近30年来,非正规就业在发展中国家的城市就业中发挥着越来越大的作用。据估算,1990年代整个非洲的新就业岗位90%以上是由非正规部门创造的,亚洲和南美洲也处于类似情形,1990年代亚洲发展中国家这一比例在50%~70%之间,印度官方的最新估计则达91.7%,一些拉美国家1990年代新增的就业机会几乎全部源自非正规经济的增长。在经济全球化的背景下,非正规部门和非正规就业在一些经济转型国家甚至是发达国家,也出现了增长(丁金宏等,2001)。据ILO(2000)估计,当今各国非正规部门的产出占国内生产总值中的比重在5%~35%之间。

在国内、国际新的发展环境制约下,中国城市内的就业环境出现了结构性的滞涨,与快速增长的GDP相对应的是新增就业岗位严重不足,高失业率已经成为严峻的城市社会问题和沉重的政府负担。然而,中国外延粗放式的GDP高速增长模式在短期内是难以根本改变的,而且在相当程度上还需要依赖于高速城市化进程的支撑,这就进一步加剧了城市中正规就业的压力。事实上自改革开放以来,在中国城市中非正规经济部门就业的人口就呈现出直线上升的趋势。据估计,1996年中国城镇非正规就业人数约6 062万人,占总就业人数比重约28.5%;2000年非正规就业人员达9 690万人,占总就业人数比重45.5%(胡鞍钢,2002)。越来越多的学者,开始认识并强调非正规就业对于我国未来持续发展所具有的战略意义。

图4-16 城中村:“非正规就业”滋生的温床

非正规经济(informal economy)大量发育是城中村经济产业的重要特征,例如深圳市城中村属于非正式经济的店铺数约为40万间,非正式就业人数超过200万人(谢志岿,2005)。一方面,城中村的廉价出租屋与租住手续的便捷吸引外来人口聚居;另一方面,大量的外来人口加大了城中村对非正规经济的管理难度,同时也增加了非正式经济的供给与需求。城中村原住民经济可分为村集体经济和村民家庭经济两种,但均是以土地与物业收益为主,在一定程度上具有“寄生性”(图4-16);城中村外来人口则多是自食其力,主要从事低层次的非正规行业,上述两者基本上都属于非正规经济的范畴,并很容易引发非法用工和非法就业的弊端。

针对城中村内大量发育的非正规经济,目前有学者提出了所谓“非正规部门正规化”的操作模式(尹晓颖等,2005),然而,非正规部门相对于正规部门而言,灵活性是其具有的独特优势,因而对于吸纳就业人口、解决我国巨量剩余劳动力(包括农业剩余劳动力、失地农民、城市下岗职工等)的就业问题具有无可替代的作用,也正因为如此,国家劳动就业部门倾向于使用“灵活就业”来代替非正规就业的概念(罗赤,2001)。因此,不仅没必要也无可能将所有非正规部门正规化;相反,作为岗位成本最低的就业形式,非正规就业对于解决我国巨量农村剩余劳动力具有无可替代且难以估量的作用,政府应该充分重视其对城市吸纳外来人口的蓄水池作用。事实上,作为进入城市的跳板与缓冲空间,许多外来人口最初正是在城中村实现就业,并在此积累起能够在城市生活与生存下去的资本,最终真正融入到城市中来。

4)二元化城市行政管理体制的落差加剧了城中村的“孤岛效应”

城中村与城市社区的管理主体及管理体制完全的不同,以及由此导致的实际管理差异与市政建设资金来源的不同,形成了城中村与城市社区完全不同的市政建设与行政管理体制。尽管城中村已经被城市规划发展区乃至建成区所包围,然而目前各地区在编制城市规划时并未将其统一纳入到城市整体空间序列进行设施的综合平衡(李立勋,2001),致使城中村的市政公用设施体系未能及时与城市相衔接,配套建设严重滞后。以广州市珠江新城为例,1992年在珠江新城规划中曾考虑营造一个小桥流水、田园牧歌式的“都市村庄”环境,结果实际实施中当初规划保留的城中村不但没有形成“城中有村,村中有城”的岭南田园风光,反而成为违章建设的“集散地”和都市内市政设施破败的“孤岛”(易颖,2002)。

在我国城市和农村实行的是不同的组织和社会管理体制:城市为“市政府—市辖区(市区和郊区)政府—街道办事处(郊区有少量镇建制)—居民委员会”,而农村为“县(县级市或大城市郊区)政府—建制镇(街道或乡)政府—中心村村民委员会(大队)—自然村(生产队)”。城市中的街道办事处和居民委员会对居民的管理更多的是在社区服务方面,而不拥有独立的经济管理权和支配权。而按照《中华人民共和国村民委员会组织法》的规定,村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,依法管理本村属于村农民集体所有的土地和其他财产。简言之,作为农村组织和社会管理最基层单位的村民委员会,不仅仅是一个行政管理主体的概念,还是一个实实在在的经济主体。在城中村的管理中,村民委员会几乎要负责与“村落生活”有关的一切事务和近乎“无限责任”,城中村的基础设施建设和管理费用都由村集体经济组织支付。以村民委员会为管理层的村集体经济组织实行类似国有企业的“单位制式”的块状管理,全面负责农村社区生活,包括治安、环卫、市场管理、计生、养老、医疗、教育、福利补贴、市政等在内的公共支出(李培林,2002)。即使在许多城中村“名称转制”(由村改为居委会)后,也很少有城市政府会主动承担起城中村市政建设维护的费用。

2000年以来,广州、深圳等地政府要求城中村逐步实现“政企分开”,整体转制为城市型社区,并对村集体经济进行公司化管理。然而有调查显示,这种管理形式的转变只是使城中村具备了城市社区的外壳,并没有带来实质的变化(李培林,2005):改制前城中村的大部分行政事务也惯性转移至村集体经济企业的管理层,城中村原居民对集体经济的强烈依附也使得村落体制难以在短期内打破(易颖,2002)。此外,许多城市政府由于缺少管理社会事务的资金,城中村社区的社会公共管理支出仍只好由村集体经济企业承担,所有这些都导致村集体经济实体作为“影子内阁”仍然对村内大小事务具有决定性的影响力。如此,在城市社会中城中村本质上仍然是一种空间与社会“孤岛”。

5)城市户籍管理制度的二元分割致使城中村弱势群体特质的形成

城乡二元户籍政策的深刻影响所造成的城乡居民之间的身份壁垒尚未彻底打破,仍处于过渡的、模糊不清的状态。城市的包围、村民身份的转换和产权的转制等没有改变城中村基本的生存状态与社会地位,整体上仍处于社会排斥与社会边缘化的困难境地。对城中村原住民而言,特殊的人际关系网络是城中村根本的、具有浓厚机制性的保护色彩,而集体财富的使用、分配与增值也不断强化着村民对村落共同体的利益性依赖;对外来人口而言,城中村的边缘区位与其本身的非正规经济正好成为其寄托的场所,以利用各种机会和可能的空间顽强地拓展和创造属于自己的生存空间。城中村的社会结构网络关系是他们共同拥有的、唯一的、最重要的过渡性社会空间。但在外界社会群体的眼中,他们通常被赋予城市中的“乡下人”、“乡巴佬”等备受轻视的社会角色称呼。虽然城中村社会形象的发展一方面源自于城中村客观的、与城市不和谐的、问题性的一面,被刻画上“重灾区”、“建筑垃圾”等等类似的恶名,但不可否认的是,所有这些关于城中村阴暗与问题化的表述无不与其在整个社会格局中的弱势地位有直接或间接的关系。因此,有学者将城中村社会属性表述为“它是社会中的一个弱势群体,是一个利益常常都面临流失与剥夺的特定社会群体……一个政府与社会关注的盲点。在这种尴尬的角色中,城中村更凸现其弱势的特点”(蓝宇蕴,2001)。因此,强烈的自我封闭与排外意识、狭隘自我保护与非理性的行为倾向以及外界的藐视成为城中村融入城市的致命性束缚。虽然一些城中村处于城市中心区或新区的闹市地带,却往往更加凸现了其弱势的本色以及与城市社会关系脱轨的状态。

目前,我国并没有形成一个规范的社会形态体系,或许可以看到许多保护村民利益的官方文件、政策与法规的出台,但在实际的社会博弈中城中村往往处于弱势的地位,成为市场经济环境下的牺牲者。正如一位学者说,“城中村的裂变和新生,并不是一次欢快轻松的旅行,它充满着利益的摩擦和文化的碰撞、巨变的失落和超越的艰难”。但不可否认的是,城中村整个生活世界领域的建构都承续着独特的过渡性价值。如有报道如此说广州城中村“毕竟有着自己独特的历史文化,它已经印成了20世纪末、21世纪初广州的另一张名片”。对于这样一个随时都可能遭受忽视、利益随时都有可能面临流失的社会弱势群体,对其基本利益的保护、权益的维护以及基本需求的满足,在城市化的过程中显得尤为重要与紧迫。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。