三、独有习俗

习俗,即习惯和风俗。它既是千万年来人们在社会生活中约定俗成的一种文化现象,又是一种伟大而神秘的力量。一如先吴古国悠久的历史展开着长长的画卷,绚丽多彩。它是土生土长的,世代积累、长久稳定的,往往是超越历史阶段而存在的一个地方社会生活的缩影和历史的折射,带有极强的个性,不可强而得之。一方水土滋育一方风土人情,很多古老的习俗一直延续至今,与现代生活相融合而不失其历史光泽,其道理就在这里。吴地先民的习俗,并不是深埋于岩层之下的化石。相反,在现实生活中几乎随处可以发现它们的遗存,总是与人民生活形影相随,结伴而行。文化最后的根子就扎在风俗习惯里面,融在风俗习惯里面。当然,习俗文化里面也有糟粕,但更多的是精华。后代的人们对于前代的习俗,也总是怀有兴趣,感到亲切和易于理解。正因如此,习俗文化也就以其最具个性化、最具平民性的特色而显示出强大的生命力。

(一)断发文身 椎髻为俗

古代文献中,如《史记卷三十一》、《左传·定公十一年》、《吴越春秋》卷二、《淮南子·齐俗训》、《说苑·奉使》、《韩非子·说林上》等均说到:“断发文身”。“断发文身”是吴越民族最典型、最奇特的习俗。太伯、仲雍奔吴,亦顺应当地风俗“断发文身”。

“昔者舜舞有苗,禹袒裸国”。(12)意思是,传说以前舜反对用武力征服三苗,经过三年德化,后来又拿着兵器跳舞,三苗终于归服;而夏禹曾脱光衣服,入乡随俗,进入炎热季节不习惯穿衣服的先吴古国。

公元前484年,齐国与吴、鲁联军作战,齐将公孙挥命令他的部下说:“人寻约,吴发短。”这是什么意思?原来,齐的敌方是鲁、吴,鲁人留长发,首级可以用头发纽结在一起;吴人头发短,只好特别为他们准备好绳子,用来联系首级,此时已是春秋末年,而吴人仍有“断发”习俗。

所谓“断发”,就是剪断头发;所谓“文身”,就是在身上刺上花纹图案。中原华夏族认为身体发肤受之父母,不得随意毁伤,也不能加以改变,皮肤与头发一定要保持天然状态,这是对父母最起码的“孝”道,否则就是不孝。头发一长,便束起来,戴上帽子,这种礼节叫做“冠礼”。古代吴越之人为什么习惯于“断发文身,裸以为饰”(《左传·哀公七年》)呢?这是源于远古氏族时代的图腾崇拜,如《淮南子》高诱注云:“越人以箴刺皮为龙文,所以为尊荣也。”因为吴越之地濒临大海,且江河湖泊甚多,居民“常在水中,故断其发,文其身,以像龙子,故不见伤害也。”所以他们便将头发剪短,在头面身体各部位刺纹涂彩,以便恐吓“蛟龙”,取得一种心理上的安慰。这里要指出的是有没有“龙”?“龙”是什么样的动物?郭沫若说:“龙是华夏民族的图腾”(《关于晚周帛画的考察》)。笔者认为“龙”是有的,这个“龙”很可能就是现在产于安徽、浙江和江苏交界处的扬子鳄。它在中国古籍中被称为“鼍”,吴地民间称它为“土龙”、“猪婆龙”,生活于淡水之中。原来它分布较广,栖息于长江中下游河流沿岸湖泊沼泽地、丘陵山涧地的芦苇、竹林及杂灌地带,当时不但分布广,而且数量也比较多。古代常以其皮张鼓,谓之“鼍鼓”。它在江湖和水塘边掘穴而栖,性情凶猛,以各种兽类、鸟类、爬行类、两栖类和甲壳类为食,打雷下雨时它有时还会叫,故有“呼风唤雨”之说,是我国特有的孑遗物种,也是现存最古老的爬行动物——有“活化石”之称。它世世代代生活于我国的长江流域各地,有着比人类更为久远的古老历史,其祖先最早出现于中生代三迭纪,距今已有两亿多年,在爬行动物兴盛的中生代,曾是地球上的“主人”之一,到7 000万年前的新生代,爬行动物恐龙等大多在地球上灭绝,扬子鳄和其他20多种鳄类一起继续经历了爬行动物的衰败和哺乳动物的兴起,成为地球上的幸存者,凌家滩遗址出土的“中华第一龙”——玉龙就是佐证。可见“龙”的存在,进一步增加了先吴人为恐吓“蛟龙”而“断发文身”的可信度。“断发文身”本来是一种适应自然环境的风俗习惯,在北方中原地区视发肤为父母所赐、乃天地精气所凝结的人看来,当然要大惊小怪,看作是“刑余之人”了。

越灭吴后,在与中原国家正式交往中,仍坚持这一习俗,以表示国家的尊严。《说苑·奉使》曾记载,越国使臣诸发出使魏国,按照越国的习俗献给魏王一枝梅花作为见面礼,魏王觉得不可思议,说:“难道有将一枝梅花送给国君的吗?”并且派人对诸发说:“大王有命,客人戴帽就以礼相见,否则免谈。”诸发反驳道:“我们越国也是天子所封,处在大海之滨,与蛟龙为伍,所以断发文身,像龙子的形象,以避水神。今日得使魏国,不料魏王却命令我等戴上帽子然后相见。假使他日贵国出使敝国,我国君王也下令说:‘使者必须断发文身然后相见。’贵国觉得如何?”(《汉书·地理志》应劭注)魏王无以对答,即刻相见。

至吴国和越国已被灭亡了的战国时期,赵国的武灵王为改胡服的事情与臣下议论时说:“夫服者,所以便用也;礼者,所以便事也。是以圣人观其乡而顺宜,因其事而制礼,所以利其民而厚其国也。被发文身,错臂左衽,瓯越之民也。黑齿雕题,鳀冠秫缝,大吴之国也。”(《战国策》,卷十九,赵二)意思是:赵武灵王说:“衣服是为了便于穿用的,礼是为了便于行事的。”圣人观察乡俗而顺俗制宜,根据实际情况制定礼仪,这是为了利民富国。剪掉头发,身上刺花纹,臂膀上绘画,衣襟开在左边(上衣的前襟右压左,纽扣钉在左边),这是瓯越百姓的习俗。染黑牙齿,额上刺花,戴鱼皮帽子,穿粗针大线的衣服,这是大吴国的习俗。

吴越的发式除“断发”、“鳀冠”之外,还有“椎髻为俗”。《吴越春秋》记载吴王寿梦朝周,听周公讲述三代礼乐,而寿梦却说:“孤在夷蛮,徒以椎髻为俗,岂有斯之服哉?”(13)意思是,“我住在少数民族地区,只把扎成一把形状如椎的发髻作为习俗,哪有这种服装呢?”不仅吴人“椎髻”,越人也是如此。《史记·秦始皇本纪》就记载南越王赵佗“椎髻箕踞”而见汉使。

汉经学家郑玄(127~200年)在注释经书中曰:“古代田渔而食,因用其皮先作掩蔽于前面的下体,以后再掩蔽其后面。”这种服装样式,叫做“围”,即围腰。再往后,人们把蔽前与蔽后的两片围腰用骨针连缀缝合起来,即为裳,也就是后世所谓裙。在吴地,妇女常穿的筒裙,就是保留了古代“裳”的遗风。

先吴人服饰虽有定式,却又不失机变。以发式为例,先吴人不仅剪发,又善梳理,显示出一种引领服饰变化的悟性。据丹徒北山顶春秋时吴国大墓出土鸠杖上跪坐铜人观察,可知所谓“吴发短”,乃是指发式是将额顶及两鬓头发剪短,并非为一律髡成短冲式,其余当维持原状,但经梳理而盘束脑后为椎髻。唯要保持这种短发形,恐怕每隔一段时期得再加剪理,用心要常勤。与此相类似的跪坐铜人,在浙江湖州埭溪、绍兴里渚也有出土,同是此种发式,实与“吴发短”同俗(见图2-8)。

图2-8 青铜鸠杖镦

注:此铜鸠杖镦为青铜鸠杖中的一段,完整的鸠杖由杖首、杖镦、杖身组成。纵:18.7厘米。此杖镦末端为一跪坐人形,双目平视,双手放置膝部,属奴隶。青铜杖在春秋、战国时应被视作权力的象征。系吴兴上交,浙江省博物馆收藏。

但二者也有不同点,吴人的“椎髻”是脑后两侧各束一个,越人是脑后仅盘一髻。如绍兴里渚的一具,剪短的额发又对分上冲如双突,脑后一髻横向插有双股发笄。再如绍兴狮子山306号战国墓出土一件三开式四坡攒尖顶铜屋,屋内有裸体跪坐歌乐小铜人六具,其中有两位乳房突起者,似女性,发髻均束头顶;另有四位无乳突者,应是男子,发髻均在脑后。由上述可知,吴越的断发习俗,不是单一式样,不是一成不变,而是同中有异,是剪发、束髻、插笄的有机结合,且束髻部位和个体是有地方性及性别上的区别的。从出土文物可以看出,本地区也有戴冠之习,如江苏六合程桥吴墓发现的针刻纹铜器残片上,人形的冠式为一种山形冠,冠上有三个尖角。绍兴狮子山战国墓内发现一件铜器座,四角垫脚有四个跪坐人形,头戴翘南冠状物,身上还穿带华饰的半袖、胸前开口、衣长及膝的紧身衫,束有腰带。这种衣服装束在前举三具人形尊上也能见到,可能是当地的流行款式。1984年在浙江绍兴发掘的越人墓,墓中随葬一铜屋模型,屋内有6个乐俑,有的跪姿击鼓,有的站立吹笙,6俑皆无衣着,裸以为饰,头上发型皆作束发矮椎髻状。(14)

(二)舟楫为马

古谚云“南船北马”。《淮南子·齐俗训》中亦有“胡人便于马,越人便于舟”的记载。《淮南子·主术训》说:“汤武圣主也,而不能与越人舟令舟而浮于江湖。”“舟令舟,小船也。”意思是说,吴越人善于乘驾舟令舟小船,出没江湖风波之中,汤武不习水舟,虽然圣明,也无可奈何。先吴古国江河湖泊多,古人的交通往来主要靠舟楫,船的产生由来已久,是先吴人最早使用的生产工具和交通工具之一,也是古吴越民族的图腾之一。

在遥远的古代,先吴人还处于以采集和渔猎为生的时期,他们活动的场所是森林、草原、江河、湖泊。由于没有水上工具,深水的鱼群可望而不可得;河对岸的野兽,可见而不可猎;洪水袭来,来不及逃避就得被淹死。他们在与天斗、与洪水猛兽斗的长期斗争中增长了才干,增添了智慧。《世本》云:“古者观落叶因以为舟”,《易经》也说:“利涉大川,乘木有功”,反映了远古时代的筏和舟之类是受落叶、树木等浮水的自然现象启迪而发明的。也许正是因为这种自然现象,才引起人们航行的念头。人骑坐在一根圆木上,就可以顺水漂浮;如果他还握着一块木片,就可以向前划行。如果把那根圆木掏空,人就可以舒适地坐在里面,并能随身携带上自己的物品,这就是吴人创造的最早的船──独木舟。

2002年10月,浙江萧山跨湖桥遗址挖出了距今8000多年的小木船,这是迄今为止世界上出土的最早的水上交通工具,比土耳其出土的距今7000年的小木船上推了1000年。该木船现长5.6米,但因有缺损,其真实长度难以判断,专家估计超过10米。船身最宽处为53厘米,船体深20厘米,船帮有部分被损坏,因而宽窄不一。在船体凹面内,有多条支撑横木的痕迹,整条独木舟在一段完整的木材上挖凿而成,虽历经八千年,木材的纹理仍十分清晰。专家认为,当时造船的加工工具应该是石锛,其船身上纵向加工过的痕迹非常明显。此后,在杭州水田畈、吴兴钱山漾和常州圩墩等遗址中均有木船桨出土。可见,吴越民族造船有着悠久的历史传统。

最迟在商代前期,在先吴古国,船已是先人们赖以生存的工具,以船为车、以楫为马,靠它渔猎而食,运输代步。《吴越春秋》中形容吴越之人“以船为家,以楫为马”。《春秋大事表》则说吴人“不能一日而废舟楫之用”。由此可知,舟楫在古吴人中不可替代的重要地位。千娇百媚的江南,船是先吴人的“故乡”,它是流动的家,战时的壕,爱船、恋船、眷念船,犹如马在草原上一样,是不可须臾离开的。以船为重要生活资料的先吴人,在死后,亦有以船为棺或埋入地下,生时不可缺,死后亦不可无。马克思曾论述过随葬品产生的由来及意义,他说:古人往往把“生前认为最珍贵的物品,都与已死的占有者一起埋葬到墓坑中,以便他在幽冥中继续使用”。可见,吴人的舟船文化源远流长。

后来船越造越大,其造船技术有多项堪称世界第一。春秋战国时期的吴国战船是当时最有名的,有“大翼”、“小翼”、“突冒”、“楼船”、“桥船”等多种舰艇。《越绝书·逸文》记有“伍子胥《水战兵法内经》曰:大翼一艘,广一丈五尺二寸,长十丈。容战士26人,棹50人,舳舻3人,操长钩矛斧者4人,吏仆射长各一人,凡91人。”(《御览》三百一十五引)这种战船载有91人,其中50人是划船的,其速度一定相当快。而且已有了水战的理论并用于实战,吴越、吴楚之间许多战役都是在水面上进行的。公元前486年秋,吴王夫差开“邗沟”,以便水军北上,但只能到达淮河,吴人就派徐承带领舟师“自海入齐”(《左传》哀公十二年),虽然未获胜而还,但这支公元前485年已能远航千里的舟师是中国的第一支海军。至今苏州、无锡尚有船场、船宫一类地名。三国赤壁之战中,吴国水军的大型楼船有5层楼高,可以运载士兵三千人。郑和七下西洋(1405~1433年),每次航行一般都有260余艘船只,其中大中型宝船60余艘。《明史》上记载了1405年第一次下西洋的庞大阵势:“永乐三年六月,命和及其侪王景弘等通使西洋。将士卒二万七千八百余人,多赉金币。造大舶,修四十四丈,广十八丈者六十二。”主要船只排水量超过1000吨。

许多国内外著名学者通过考察和深入研究,认为早在距今四、五千年前,吴越人就开辟了台湾、东南亚等地航线,说明当时南方吴越的先民不仅用船普遍,技术熟练,而且已经有了相当的造船水平。秦始皇二十七年(公元前219年),赣榆县(秦代隶属琅琊郡)方士徐福(又名徐市)上书秦始皇入海求神药,获准携带数千童男童女及百工、五谷等,在连云港古越城一带用吴越之船浮海东渡,止于日本,为日本史籍尊之为司农耕、医药之神。提到旋转和圆周运动,人们自然会想到曾在昆山(任县令)和南京做过官的祖冲之(429~500年),但很多人并不知道祖冲之还是一个机械专家。《南史》载:“冲之稽古有机思”,“又造千里船,于新亭江试之,日行百余里”。这里所说的“千里船”,很可能就是一种利用人力将船桨的往复运动改变为旋转轮桨的车船。唐代中叶,扬州大明寺戒律师鉴真和尚五次东渡日本均未成功。天宝十二载(753年),鉴真与弟子法进、义静及工匠等24人,携带大批文物、书籍、法器等,改从张家港杨舍四浦口扬帆起航,于次年二月四日抵达日本奈良,被圣武太上天皇赐给“传灯大法师”的称号。为指引船只航行,我国历史上最早的(1310年)航标——“指浅号船”,就设置在长江口的西暗沙嘴和甘草沙附近。美国科技史学者坦普尔说:“如果没有从中国引进船尾船、指南针、多重桅杆等改进航海和导航的技术,欧洲绝不会有导致地理大发现的航行。”

随着社会生产的不断发展和生活的日趋丰富,舟楫也从生活、生产扩大到了娱乐、军事等领域。龙舟竞渡习俗在农村扎根甚深,它反映了先民的愿望、要求与欢乐。自然经济的生产方式使农耕百姓希望风调雨顺、五谷丰登,赛龙舟的目的是祈求龙神保佑、农业丰收,这一愿望支持了赛龙舟千年盛行不衰。

先吴古国是理想的农耕地带,生活地理环境的自然优越性很容易产生快乐、满足感,产生执著的乡土意识和热爱家园的民族意识,期望生活环境安定,反感战争,决不轻易离开生于斯、养于斯的土地,所以“船望风静,人望国安”,“帮人帮到底,渡船渡到岸”,船的习俗哺育了先吴人宽容、平和的气质。

苏州吴中区光福镇太湖渔村目前乃是我国最大的内陆渔港,这里至今保留着浓郁的船俗文化和渔家文化,原汁原味的古渔船还有近千艘,每到开捕季节,举行开捕祭祀大典,千帆竞发,场面蔚为壮观。据考证,渔民开捕祭祀大典已经沿袭了5000多年,并已形成一整套船俗。开船敬菩萨,上船绕船头,说话避禁忌(掀锅盖、揭舱板、晒渔筐、晾竹篮等,均不能翻放——忌讳一切与“翻”、“沉”、“搁”“下”有关的行为和语言,东西打翻只能说“泼出”),睡觉分高低。而且,从造船到开船,不管是平常日还是庙会日,人们都要敬神灵,这自然是把水上风险的避免寄托于冥冥之中的神灵,实质是事神至福。所以,敬神是船民习俗中的首要事情。在开船或者途中遇到险滩风险时,要在船头洒米,并且一路行船,一路唱歌:

肥的来、瘦的走,

鲶、鲤、鲫、鳜样样有,

大鱼小鱼快上手。

嫩的来、老的走,

虾、鲚、鲮、鳅样样有,

肥鱼嫩鱼快上手。

冰儿化、鱼儿游,

银、鲤、鲭、鳙齐出头,

大鱼小鱼进网口。

舟楫习俗,使江南分外妖娆。《太湖歌》道:

山青水明幽静静,湖心漂来风一阵呀!行呀行呀,进呀进!

黄昏时候人行少,半空月影水面摇呀!行呀行呀,进呀进!

水草茫茫爬过来,漂来芦花阵阵香呀!行呀行呀,进呀进!

水色山光迎夕阳,湖面点点是帆影呀!行呀行呀,进呀进!

(三)土墩墓葬

入土为安是中国人的传统。一般来说,人们都将“坟墓”二字连称,其实这两个字的本来意义是有区别的。“墓”是指地下墓坑,“坟”则指地上鼓起的坟包。我国北方早期是没有坟的,《礼记·檀弓篇》中说:“古者墓而不坟”。《易·系辞下》还提到上古的墓葬“不封不树”,即葬地不起坟,也不种树以设标志。可见,土墩墓——坟堆,很可能起源在南方。

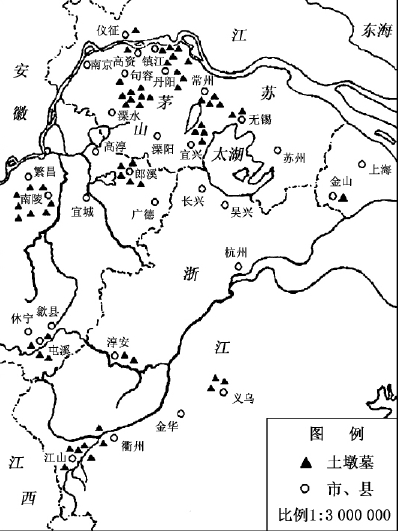

被评为2005年度全国十大考古新发现的江苏句容金坛土墩墓墓群,标志着土墩墓是江南地区青铜时代独具特色的墓葬形式,是江南地区分布最广、保存最好、最为典型、最具土著文化特色的文化遗存,主要分布在长江以南的浙江、苏南、皖南(近年来江西、福建北部地区也有一些发现)地区(见图2-9)。

图2-9 土墩墓分布示意图

土墩墓延续时间很长,自1974年句容第一次开始正式发掘并命名以来,在中国青铜时代考古当中占据了一个重要地位,是中华文明走向多样一体进程的重要历史记忆。它的文化积淀极其厚重,是江南地区,尤其是苏南、皖南和浙北这一相互连接地区历史与文化的一座金矿,专家形象地称之为中国的“土筑金字塔”,也是世界最早的金字塔。为此,句容市已选址在茅山风景区内,拟兴建全国首座土墩墓博物馆。

赵陵山遗址位于昆山张浦镇赵陵村,是太湖流域典型的土墩遗址,面积约一万平方米,文化堆积厚九米,是吴地保存最完整的长达5800年的古文化遗址之一(见图2-10)。

图2-10 5800年前昆山赵陵山土墩墓遗址

1990、1991、1995年秋,由南京博物院、苏州博物馆和昆山文管会三家联合进行了三次考古发掘。第一次发掘面积200平方米,发掘探方主要分布于遗址的西北、西南、东北三处。通过发掘,掌握了土墩的文化堆积和分布情况,证实了人工土筑高台的存在。第二次考古发掘,发掘面积630平方米,布探方于遗址的西南部,考古确定高土台的上层是宋代至春秋战国时期的文化遗存,中层是良渚文化层,下层为崧泽文化堆积。1995年,进行了小规模的发掘,整理墓葬6座,进一步确定了遗址的范围。三次考古共清理了以良渚文化为主的墓葬94座,出土文物600多件。其中玉器206件,有琮、环、璧、串饰、冠形饰、锥形器等,皆以软玉精雕细琢而成;石器136件,有斧、钺、锛等,制作精细;陶器270件,有鼎、豆、壶、罐、钵、盆、杯等,造型丰富,有的饰以精美刻画图案,有的施以彩绘,体现了史前吴人的审美追求。另外还有象牙鐲、水晶口含、玛瑙饰件,均是研究当时工艺状况的宝贵资料。

更为重要的是,该遗址85座良渚文化墓葬均与高土台有着紧密的联系。第一种是在高土台的西北处,竟然发现了由19具人体骨骼组成的丛葬墓。它们呈三排埋葬,均无葬具,人体头向不一,无随葬品。有被砍去下肢的,有双腿呈捆绑状的,有身首异处的,而且以青少年为主。从丛葬群东南面留下的一层三角形的黑色灰面判断,这19具被“杀殉”的生命是举行原始宗教祭祀仪式留下的祭祀品,祭坛近3000平方米。第二种是在西南处发现了9座中型墓群。男性墓内均供有人和牲畜,随葬品有彩绘陶豆、图案复杂的灰陶及贯耳壶等。由此推测,这些墓主属中等贵族。引人注目的是编号为77的大型墓葬,墓内随葬品琳琅满目,大部分是装饰品与礼器,以精巧的各式陶器和玉石器为主,共160件,其中玉器就有125件。墓主双臂穿戴象牙鐲、玉环、短形玉琮,腰部右侧放置一大石钺,钺孔中央斜置一透雕人鸟兽玉饰件,制作工艺精湛,代表了当时玉器工艺制作的最高水平,堪称稀世瑰宝。石钺、神人、鸟兽分别代表了原始社会的军权、政权和神权,可见墓主生前显赫的身份和崇高的威望,使我们看到了原始氏族社会明显的贫富贵贱之分及阶级雏形;从形式多样的集体杀殉现象中,我们看到了身份等级——阶级出现后矛盾斗争的残酷。它是草鞋山陈州古国的重要部分,为研究长江下游的史前文化和探索中国文明起源有着重要价值。1992年被评为“全国十大考古新发现”。

在句容、金坛乃至整个江南,这种独有的土墩墓耸立在山峦岗地、平原丛林中,远远看上去,就像是一个个隆起的大土墩(见图2-11),它们代表着江南特有的土著文化。经初步探查,目前在镇江周边就约有5000多座。不仅内容丰富、分布广泛,而且时代久远。仅2004年的“无锡鸿山越国贵族墓地”和2005年的“句容金坛土墩墓墓群”两地,不知埋藏了多少“瓶瓶罐罐”,两者出土的瓷器、玉器、陶器等大量的文物达到7000多件,其中一级文物的数量就达到400多件。

图2-11 句容朱家巷土墩——传说中的朱元璋祖籍地

2005年,江苏省文物局组织南京博物院、南京市博物馆、镇江市博物馆、常州市博物馆、南京大学、南京师范大学以及溧水、溧阳、句容和金坛文管会、博物馆等单位共80余名专业人员分别组成8支考古队同时对修筑宁常、镇溧高速公路沿线的土墩墓进行规模空前的抢救性考古发掘,发掘工作由南京博物院主持。发掘工作从当年4月11日开始,9月中旬结束,历时150余天,先后调查发现土墩墓46座,其中被宁常、镇溧高速公路建设彻底破坏6座,实际发掘土墩40座。共清理墓葬233座、祭祀器物群(坑)229个、丧葬建筑14座,出土文物3800多件。较以往土墩墓考古发掘,这次发掘发现一墩多墓的现象明显较一墩一墓普遍。埋葬方式主要有四种:

一是一墩一墓。就是一座土墩仅埋葬一座墓葬,在其四周的堆积中放置祭祀器物群或祭祀器物坑。

二是一墩多墓的向心布局。就是一座土墩除在中心埋葬一座相对最早的中心墓葬外,在其四周不同层位的堆积中还埋有更多墓葬,有的达十几座,甚至几十座墓。一墩多墓土墩的墓葬布局方式多样,与中原及周边地区的墓地布局有着显著的差别,具有浓郁的江南土著特色。向心式布局,即在土墩中心墓葬周围的不同层面安葬的多座墓葬头向均朝向中心墓葬。在40座土墩中有14座存在这一布局方式。如东边山D1(15)共清理墓葬15座,开口于2、3层面上的14座墓葬均朝向墩子中心的M13。天王寨花头D2共清理墓葬27座,中心墓葬为M22,开口于周围的不同层面上的26座墓葬均朝向中心墓葬。浮山果园D29共清理墓葬45座,开口于不同层位的44座墓葬均朝向中心的M45,其中2层面上分布有14座墓葬,4层面上分布有17座墓葬,5层面上分布有9座墓葬,6层面上分布有5座墓葬,每层所有墓葬都朝向土墩中心的主墓,它是一代代家族墓叠加垒砌,有的长达200多年。

三是形式多样的丧葬建筑。发掘的46座土墩中有9座墩子发现了14座墓上或墓下丧葬建筑。墓上建筑主要指在墩子中心墓葬上的建筑,由基槽、两面坡的棚子、石床等部分组成,有的还有通往墓葬的道路,在棚子上再堆土成丘。如浮山果园D29M45为墩子的中心墓葬,由墓门、基槽、柱子、石床及小路组成,墓葬总长7.2米,其中石床长4.3米、宽2.1米,路长2.8米、宽约1米。从发掘情况推断,M45在墩子基础层面的中心部位挖弧壁、圜底基槽,在基槽内埋剖开的树木片,搭成人字形两面坡的棚子,在东端立柱留门,门两侧用石块垒砌;门外用黑土堆成通往棚内的斜坡道路;棚内垫20厘米厚的土,其上铺设石床。这类棚子建筑与浙江印山越王墓较为类似,这类建筑遗存实际上就是截面呈三角形的两面坡椁室。而时代明显早于后者,级别低于后者,说明印山越王墓的丧葬建筑是有当时社会的丧葬习俗背景的。

墓下建筑——墓地的标识。是建在中心墓葬的下一层、墩子基础层面上的建筑物,同样包括基槽和柱洞,有的仅有基槽,形式多样,有的全封闭,有的半封闭,有的在基槽内垫有石块。这类建筑一般位于墩子中心,建在中心墓葬的正下方的基础层面上,建筑内不见遗物,它与中心墓葬不属同一层位,没有直接关系,但上下基本对应,在建造中心墓葬时已经撤除或毁坏,仅存基槽、柱洞等。如寨花头D5F1、D2M22F1、D1G1和G2,上水D3F1、D4F1等等。寨花头D5F1建在土墩中部的6层面上,由基槽和柱洞组成,基槽南、北、西面环绕形成长条状,东部缺口,基槽内密集分布柱洞32个,柱洞基本向内倾斜。基槽的东西中轴线上还有4个圆形柱洞,推测原为两面坡人字形建筑,中心墓葬的石床与基槽范围基本一致,这类建筑应属营造墓地时的标识性祭祀建筑。

四是土墩有界墙和护坡。句容东边山D1,界墙平面近方形,建造于墓地、营造于土墩的基础层面上,外侧有一周护坡,在西、南面有2个缺口,土墩的堆积基本在界墙范围内,仅最上一层堆积局部溢出墙外。金坛薛埠上水D4的土垄平面呈弧形,建造于生土面上,中部有一缺口,墩子的基础和各层堆积均在土垄范围内。从发掘情况看,界墙和土垄起到确定墓地四周的作用。在另2座土墩中发现护坡堆积,其功用可能与界墙、土垄相似。

没有明显界墙、土垄的土墩,其墓地的界域与墩子的基础范围大体一致,墩子堆积包括墓葬和祭祀器物群等活动基本在基础范围内,除最后覆土外,溢出现象未见。同时在墩子基础铺垫完后,墓地的范围也就确定了,尚未见改变墓地基础的现象。这些说明土墩作为墓地在建造之初就有了明确的规划。

上述四种埋葬方式,均有以瘗埋器物群为主要特征的祭祀习俗。祭祀器物群(坑)放置于中心墓葬周围的封土层面上,有的将斜向层面进行平整,形成簸箕形小龛或浅坑。一个墩子里祭祀器物群(坑)的数量在1~25组,放置器物数量1~24件,器形包括罐、瓿、坛、鼎、豆、碗、盅、盖等。如金坛薛埠茅东D5呈漫坡馒头状,平面大体呈圆形,南北约33米、东西约35.5米、高约2.1米,保存较好。堆积分10层,共发现墓葬2座,祭祀器物群25组,其中有2组器物群用小土包覆盖。金坛晒土场D1墓葬3座,发现起自于生土面上的平台,在四周发现10组器物群,其中部分器物群有簸箕形坑。

洞穿时光隧道,笔者认为,这种十分罕见的埋葬习俗,代表着西周至春秋时期,秦汉中原文化没有融入前江南特有的土著文化,折射出吴文化的因子。

其一,对生死都很达观。据科学家估算,古往今来,地球上已经死去的人口累计已超过200亿。在古吴人眼里,死亡不是生命的终结,而是回家,是另一种形式的生命的开始。故需每年都要(根据宁镇地区上世纪50年代的习俗来看,不是一次性的)瘗埋坛、鼎、豆等器物以供享用,转身投胎再到人间,这很可能也是吴地之所以被人们称为“东方佛国”、之所以崇拜“鸟”的重要原因之一。正如《古诗十九首》指称的那样:“人生寄一世,奄忽若飙尘。”

其二,个人虽死,但已融入集体(家族、部落、民族)的生生不息的绵延之中。故土墩中心墓葬周围的不同层面安葬的、不间断的多座墓葬头向均朝向中心墓(中心乃先祖,以示对先人的敬仰和尊重)。如遇不忠之徒,根据宁镇地区上世纪50年代的习俗,将其另择地点入土。

其三,已形成一种安全文化,经常维护、加固灵魂栖息之地,共同抵御外界的入侵。土墩大多有界墙和护坡,既能抵挡水、石,又可防止人为冲击,保障内部平平安安、和睦团结。

江南土墩墓作为人类社会生活永存的见证,链接着吴文化历史的符号,无声地展示出吴地独特丰厚的底蕴,闪烁在历史的星空。

(四)崇鸟习俗

从古至今,吴越民族的尊鸟、崇鸟习俗绚丽多彩,源远流长。先秦史籍《山海经·卷六·海外南经》中就有“羽民国”、《淮南子·地形篇》中亦有关于“羽民”的记载。《吴越春秋·越王无余外传》中说:“禹崩之后,众瑞并去。天美禹德而劳其功,使百鸟还为民田,大小有差,进退有行,一盛一衰,往来有常。……启使使以岁时春秋而祭禹于越,立宗庙于南山之上。禹以下六世而得帝少康。少康恐禹祭之绝祀,乃封其庶子于越,号曰无余。余始受封,人民山居,虽有鸟田之利,租贡才给宗庙祭祀之费。乃复随陵陆而耕种,或逐禽鹿而给食。无余质朴,不设宫室之饰,从民所居,春秋祠禹墓于会稽。无余传世十余,末君微劣,不能自立,转从众庶为编户之民,禹祀断绝。十有余岁,有人生而言语,其语曰:‘鸟禽呼咽喋咽喋。’指天向禹墓曰:‘我是无余君之苗末,我方修前君祭祀,复我禹墓之祀,为民请福于天,以通鬼神之道。’众民悦喜,皆助奉禹祭,四时致贡,因共封立以承越君之后。”这段记载的大意是:禹死了以后,各种吉祥的征兆都消失了。天帝赞美禹的德行而慰劳他的功绩,就让群鸟回来给民众耕耘。人民对大禹治水的功劳念念不忘,大夏王朝的第一代国王,也就是禹的儿子启颁布诏书,建立了禹王庙,要求百越民族每年春种秋收之际,都要举行祭祀相关的仪式纪念大禹。大夏国王从启开始,传到少康已是第六代。每年祭祀大禹的活动都是中原的夏王直接对百越民族进行安排和指挥,少康担心越地祭祀大禹的活动不能持续下去,就派了小儿子无余到百越民族的聚居地去当越王,专门主持祭祀大禹的仪式。这个时期,从禹开始的“鸟田”耕种到有个人一生下来就会说话:“鸟在喊咽喋咽喋”,一直没有中断,代代相传。上述记载中尽管有些传说成分,但“鸟田”确是真实的。

百越民族有云集“鸟田”,期盼百鸟耕耘“鸟田”,祭祀鸟神,崇拜鸟神的传统。元朝的徐天祜说:“《地理志》:‘山上有禹井、禹祠,相传下有群鸟耘田也。’《水经注》:‘鸟为之耘,春拔草根,秋啄其秽。’”东汉绍兴人赵晔在其著作《吴越春秋》中也说明,百越民族从先秦直到东汉时期仍然崇尚鸟神。因为四五千年以前的舜禹时期,江南草木茂盛,那时人们的耕作水平很低,抵御自然灾害、特别是保留种子的意识也低,来年要找到野生稻或栽培稻的种子很难,经验告诉古人,只要到“百鸟”(群鸟)“还为民田”(啄食之处)便可找到种子或种苗,这地方便是“鸟田”。是群鸟耕耘(啄食)的“鸟田”带来的希望,改善了生活,由此人们才有了从野生稻到栽培稻、从籼稻演变到粳稻的发展。所以,吴越先人尊鸟、崇鸟,把它们当作神灵崇拜供奉,并作为图腾族徽,代代相传。

在中原人看来,吴越人是鸟种,称作“鸟夷”(《禹贡·扬州》载:“鸟夷卉服”),语言为“鸟语”(《周礼》说:越地“人民鸟语”)。据说,越王勾践还专门造过“望鸟台”(《拾遗记》:“越王入国,有丹鸟夹王而飞,故勾践之霸也,起望鸟台,言丹鸟之异。”)。越地人王充在《论衡·书虚篇》中说:“会稽,众鸟所居”,反映出吴越地古时是鸟类繁衍极盛之地。“奉化一带,把麻雀当作谷神”敬拜;钱塘江东南地区的百姓正月初一晚上要在天黑以前就寝,俗称“同鸟宿”;义乌镇一带则视乌鸦为义乌,并直接作为本地之名。

史延廷说:“崇鸟文化是吴越地区古代先民最具特色的习俗之一,它是该地区稻作农业文明历史长期发展和累积的结果。作为吴越地区古代物质文化和精神文化的一种特征,崇鸟习俗也影响着该地区的社会文化面貌,主导着吴越先民们的日常生活。”从春秋中期至战国时代,在吴、越、楚、蔡、徐、宋等诸国盛行于一种特殊文字。这种书体常以错金形式出现,高贵而华丽,富有装饰效果,变化莫测、辨识颇难,这就是鸟书。中国古文字学家容庚(1894~1983年)早在二十世纪三十年代撰写的代表作《鸟书考》(解放后,修订版《鸟书考》发表在《中山大学学报》1964年第1期)与当代古文字学家曹锦炎撰写的《鸟虫书通考》(上海书画出版社,1999年版)皆作了详细介绍。

鸟书亦称鸟虫书、鸟虫篆,笔画作鸟形,即文字与鸟形融为一体,或在字旁与字的上下附加鸟形作装饰,多见于兵器,少数见于容器、玺印,至汉代礼器、汉印,乃至唐代碑额上仍可见。它是先秦篆书的变体,属于金文里的一种兼负有“装饰”与“释读”作用的特殊美术字体。它的笔画故作蜿蜒盘曲之状,中部鼓起,首尾出尖,长脚下垂,犹如虫类身体之弯曲,故名。“吴王子于戈”铭文就是鸟虫书。郭沫若认为鸟虫书是“于审美意识之下所施之文饰也,其效用与花纹同。中国以文字为艺术品之习尚,当自此始。”(《周代彝铭进化观》)

从鸟虫书构形规律看(根据曹锦炎先生《鸟虫书通考》),主要有几种:(16)

1)在文字上增加一个鸟形

![]()

2)在文字上增加双鸟形

![]()

3)寓鸟形于文字笔画中

![]()

4)增、简化之鸟形、虫形

![]()

可见,古吴越人从尊鸟、崇鸟习俗到对文字造型的精美设计,不禁使人赞叹,充分体现了文字的南方文化特色。

不论是绿水青山、稻作之源,还是独有习俗,这些都是先吴人原生态的独有的文化基因,充满着原始美和地方民俗特色,她们既隐藏着一个民族的思维习惯和审美情趣,又是一棵常青的智慧之树。

然而,在2007年5月底,太湖蓝藻暴发,使得无锡市自来水出现臭味,市民向当地媒体这样叙述:“水管里流出的水如同下水道的水一般臭”,导致一场影响全市数百万群众生活的供水危机。看似天灾,实为人祸。人类过度地使用自然必然遭到自然的报复。威胁太湖水安全除工业污染外,还有农村面源污染、生活用水污染(太湖地区人口密度已达每平方公里1000人左右,是世界上人口密度最高的地区之一。随着城市化进程加快、外来人口增多,使得城市生活污水量迅速增大),以及湖面上过度地养殖也威胁着太湖的美丽和健康。古老的太湖养育了周边生生不息的儿女,现在到了儿女们舍弃贪婪,让它休养生息的时候了。这次蓝藻暴发,说明太湖已“病得不轻”。正如国务院总理温家宝在太湖水污染防治座谈会批示中所指出:太湖水污染治理工作开展多年,但未能从根本解决问题。必须按照构建社会主义和谐社会的要求,正确处理经济发展与环境保护的关系,把环境保护放在现代化建设的重要位置,坚持不懈地推进全面、系统、科学的污染治理,努力从根本上解决太湖污染问题。

荀子在《天论篇》中写道:“天行有常,不为尧存,不为桀亡。应之以治则吉,应之以乱则凶。强本而节用,则天不能贫;养血而动时,则天不能病;循道而不贰,则天不能祸。”这意思其实就是,只有认识自然、适应自然、驾驭自然,才能可持续发展。两千多年前的荀子就穿越时空,洞穿了人类发展的奥秘,发出了顺应天道的感言,这应是我们宝贵的精神指南!创造最高质量的生活必须超越经济增长的“一叶障目”。一个病入膏肓的亿万富翁,如果你让他拿出所有的财富来换一个健康的身体,他绝对会毫不思索地答应。正如复旦大学张汝伦教授所说:“幸福是人最难拥有、也最希望拥有的财富。世上任何财富都是手段,唯独幸福这种财富,是我们生命的目的。”数百年来,地球的气候在人类一点一滴的活动中逐渐变暖了,我们每个人既是受害者,又是肇事者。国家环保总局副局长潘岳说,2007年入夏以来接连发生的太湖、滇池、巢湖蓝藻暴发事件,标志着中国已经进入“水污染密集爆发阶段”。从松花江事件后,平均每两天发生的一起环境突发事故中,70%是水污染事故。种种迹象还表明,中国的环境资源已达到一个危险的临界点,传统的治理方式已经无法应对日趋严峻的水资源污染形势。环保问题关系到每个公民的切身利益,面对这样的迫及民众生存的严峻形势,一些官员仍持漠视态度,仍然是地方利益至上,以单纯追求GDP增长为最高目标。绝不能让这些畸形的政绩观继续存在下去,否则将会以失去环境和民心为代价。严峻的现实提醒我们:污染即犯罪,犯罪当用刑。

最近,江苏省委省政府召开太湖水污染治理工作会议,学习贯彻温家宝总理等中央领导在“三湖”治理、太湖污染防治工作座谈会上的重要讲话精神,以科学发展观为指导,对彻底治理太湖进行全面部署,动员全省上下特别是苏南人民紧急行动起来,全力打好太湖水环境整治攻坚战。哪怕放缓一些GDP,也要重现太湖水之美。先用3~5年的时间,到2010年左右全省总体上全面达小康之前,实现太湖水质明显好转,确保太湖周边地区饮用水安全。再经过8~10年的不懈奋斗,到2020年全省基本实现现代化之前,基本完成彻底治理太湖的任务,恢复太湖地区山清水秀的自然风貌,形成流域生态良性循环,人与自然和谐相处的宜居环境。

一种被称为“乐活”(是英文缩写“LOHAS”的音译,其原意是“健康的、可持续发展的生活方式”)的生活方式正在受到一些年轻人追捧:吃有机的天然食品,买当季水果蔬菜,避免过多的农药和化肥;购买本地产品,降低运送燃料和多余包装消耗;穿衣简单朴素,衣料多选择棉、麻等自然质地,减少工业加工或染色;出行尽量步行或搭乘公共交通工具;能不买车就不买车,一定要买,也买混合动力的新型燃料车等。这种理念和生活方式,映射出人类杰出的科学家、创新天才爱因斯坦的世界观——“我也相信,简单淳朴的生活,无论在身体上还是在精神上,对每个人都是有益的。”值得我们借鉴!发扬吴地古人“咬定青山不放松,立根原在峭岩中;千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”的传统,以此为契机,人人参与,重返“绿水青山”!笔者认为,唯有在“绿水青山”间,方能实现和谐发展的科学发展观,重现“太湖美呀,太湖美,美就美在太湖水……”

【注释】

(1)陈晓清,陈淑玲译注,《诗经》,广州出版社,2004年5月版,第227页。

(2)杨慎,《丹铅馀录》卷十三。

(3)李卫东,《人类曾经被毁灭》,九洲图书出版社,1998年10月,第二章,图五。

(4)姚政,《先秦文化研究》,四川出版集团,2004年11月,第193页。

(5)中国科学院南京地理研究所湖泊室编著,《江苏湖泊志》,江苏科学出版社,1982年。

(6)14世纪末,明朝的士大夫用47枚火箭捆绑在椅子上,点燃后飞上天空,爆炸身亡。在20世纪70年代一次国际天文联合会上,月球上一座环形山被命名为“万户”。

(7)牟树帜,《禹贡新解》,农业出版社,1964年,第157~162页。

(8)张更前,《几粒谷埋藏地下六千年》,姑苏晚报,2005年11月12日。

(9)Hayden B.Models of domestication.In:Gebauer A.B.et al.eds.Transition to Agricul-ture in Prehistory.Monographs in World Archaeol-ogy,No.4,Madson:Rehistory Press,1992,11~19.

(10)Boserup,E.The Conditions of Agricultural Growth,Chicago:Aldine.1965.

(11)Redding,R.W.A general explanation of subsistence change:from hunter-gathering to food production.Journal of Anthropological Ar-chaeology,1988.(7):56~97.

(12)司马迁,《史记》,甘肃民族出版社,1997年5月,第506页。

(13)[汉]赵晔原著,张觉译注,《吴越春秋全译》,贵州人民出版社,1993年9月,第42页。

(14)浙江省文物管理委员会等,《绍兴306号战国墓发掘简报》,《文物》,1984年第1期。

(15)字母为编号,下同。

(16)史延廷,《鸟图腾崇拜与吴越地区的崇鸟文化》,《社会科学战线》,吉林省社会科学院,1994年第3期,第113页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。