第七节 民间歌舞

布朗族是一个古老的民族,在悠久的历史长河中,创造了属于自己的文化艺术。布朗族非常喜爱歌舞,其弹唱艺术也很有名。每逢结婚、盖新房、迁新居、过年过节,或者劳动之余,布朗族的年轻人都爱载歌载舞,兴味盎然。布朗山乡一带的布朗族歌曲主要分为索、宰、生、缀四个基本曲调。

布朗族少女唱山歌

一、索调

索调是用布朗族燕子琴(“布朗定”)伴奏,唱起来激越而抒情,富有青春的活力,一般用以歌唱青年男女热烈的爱情。

二、宰调

宰调是一种对歌调,往往天南地北地对唱,唱生产、爱情、故事等,采取男女青年对唱的方式。

三、生调

生调是用布朗族燕子琴伴奏,一般是唱风俗、爱情和劳动的愉快。

四、缀调

缀调一般是在节日或喜庆时唱,唱历史、颂词,多歌颂英雄人物的事迹。

布朗族人在唱歌跳舞时,可以根据不同的场合需要,选择不同的曲调即兴变换歌词的内容唱。布朗族人唱歌的形式主要有领唱、对唱和一唱众和几种。其中以“索”的曲调最为丰富,多以布朗族燕子琴伴奏。传统的“布朗定”“布朗弹唱”是布朗山区颇具特色的文娱项目,一些优秀歌手曾多次在少数民族文艺会演中获奖。布朗族乐器主要有象脚鼓、锣、布朗定、葫芦笙、蜂桶鼓等。

除布朗山乡,其他一些地区的布朗族曲调还有民歌调、山歌调、打歌调、灯调、唢呐调等。民歌调简短有力,活泼轻快,唱时以葫芦笙伴奏。山歌调曲牌较多,主要是青年男女在山野劳动时对唱的。打歌调曲牌具有简短、轻快的特点。灯调调子轻松愉快,节奏感强,多用二胡、布朗定伴奏。唢呐调习惯上是双手同奏,当地布朗族人称为“吹打”。

20世纪50年代以来,由于国家对少数民族传统文化的进一步重视,布朗族的传统歌舞文化得到了完整的保留和较快的发展。许多民歌歌颂了社会主义建设中的各种新生事物和发展成就,表达了布朗族人对党和国家的热爱之情。如《布朗心向北京城》《棉花丰收》《美好的前程》《深山淌来幸福泉》《欢乐的布朗》等。在巴达乡、西定乡等地,这些新民歌在布朗族传统民歌曲调的基础上又加以发展,将原曲平缓、低沉的基调加以改造,形成了热情、激越、蓬勃向上的新音乐风格,其节奏和旋律也更加抑扬顿挫、优美动听。20世纪80年代,布朗族群众创作的小歌剧《哦咪,我的妈妈》,其中的插曲均采用了布朗族传统曲调,受到包括布朗族在内的云南各族群众的欢迎。

布朗族人常常将歌和舞紧密结合在一起。西双版纳傣族自治州布朗族男女青年流行跳一种圆圈舞。跳舞开始,姑娘们即围成一个圆圈,双膝微微地一起一伏,柔软的双手在肩两侧或前或后轻盈翻舞,边舞边向逆时针方向移动,同时,一群小伙子就在圈内有节奏的虎步跳跃,少顷,他们又分散到姑娘面前与姑娘轻声对唱,然后男青年们又聚拢,作虎步跳跃状,如此地反复循环多次。跳舞时,伴以象脚鼓、钹、布朗定等乐器。此外,布朗族还有蜂桶鼓舞、刀舞、采茶舞、猴舞、癞蛤蟆舞、蜡条舞等。

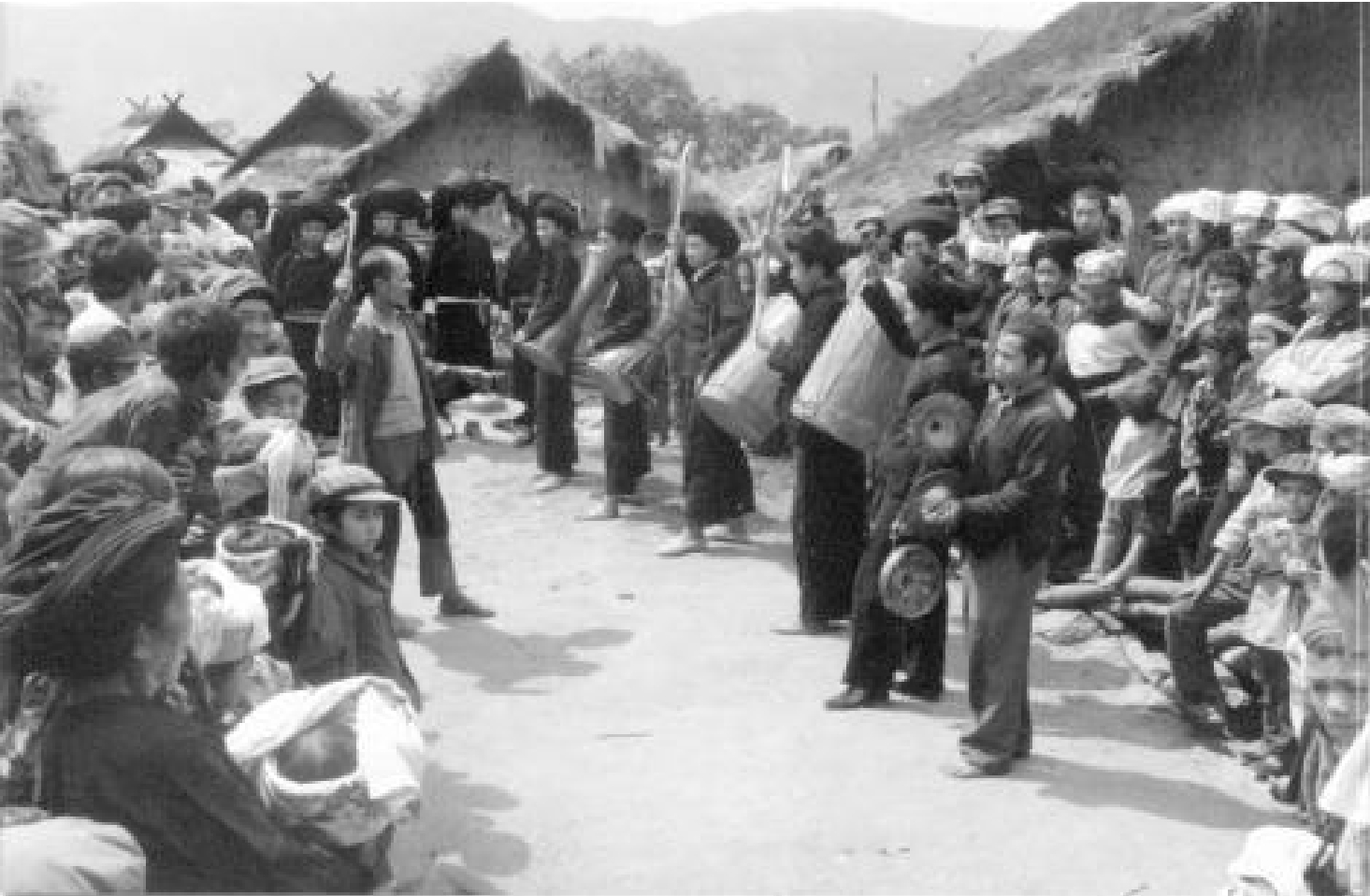

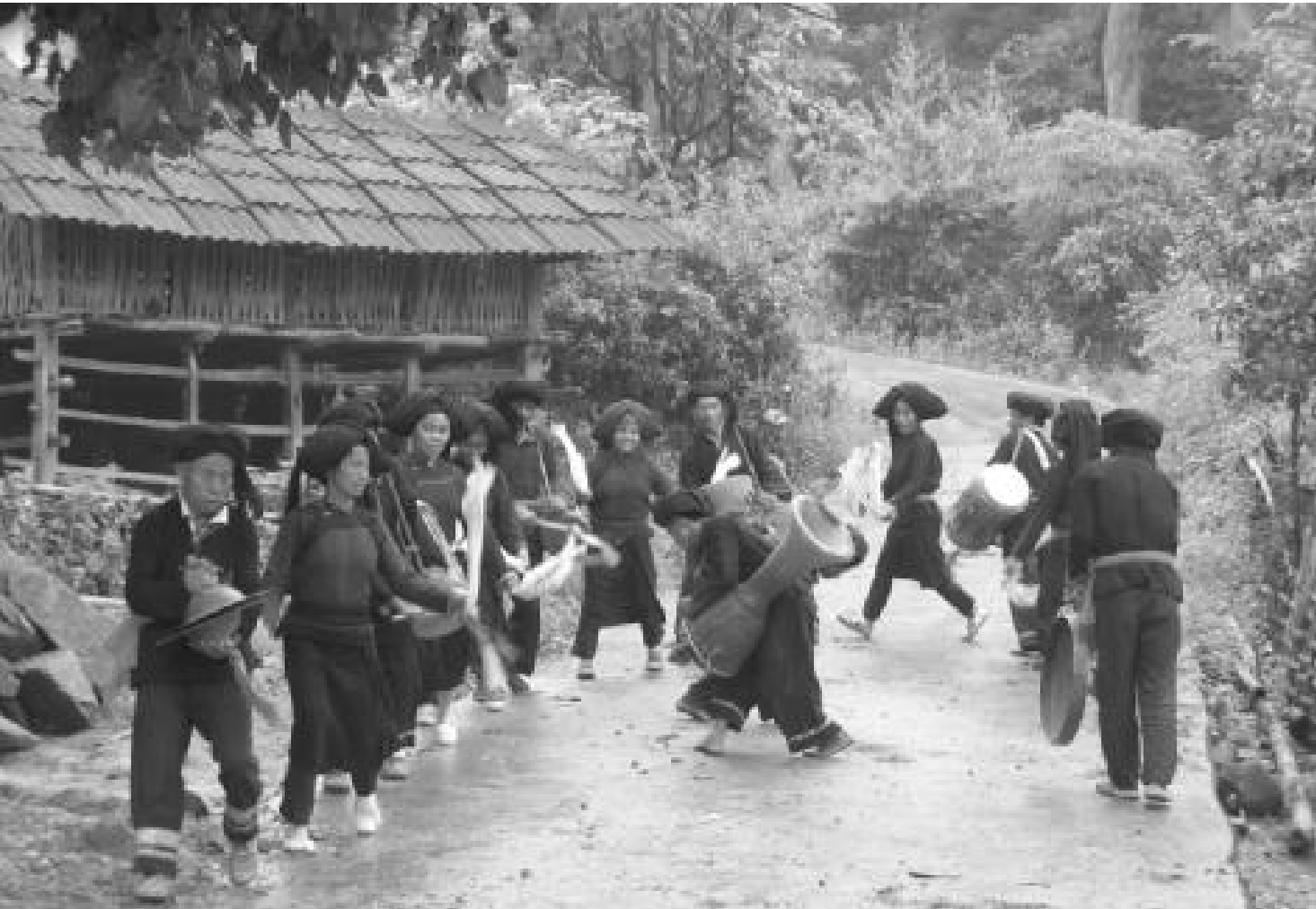

蜂桶鼓舞表演

蜂桶鼓舞是双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县布朗族富有个性色彩,独具风格的传统舞蹈,该舞蹈因以蜂桶鼓作为主要打击乐器及道具而得名。舞蹈时,舞者身背蜂桶鼓,边舞边打击,并以象脚鼓、镘、镲等为其配乐。蜂桶鼓舞是群众性舞蹈,一般排成单行围绕寨子所有道路跳,分三步、五步两种。跳时由两名年轻的男性双手各持一条“帕节”(自织的汗巾)在前面领跳“帕节舞”,其后是蜂桶鼓队,再后是象脚鼓队和镘、镲队,最后是跟着跳舞的群众。蜂桶鼓舞朴实大方,刚劲有力,鼓声及打击乐声铿锵雄浑,场面壮观,富有强烈的感染力。从舞步、舞姿到乐器的节拍,都可以看到布朗族人的粗犷、豪放、勇敢、勤劳,同时也可以看到他们的刚毅、内向、多思、忍耐和善良。布朗族在春节、泼水节、关门节、开门节及祭祀活动时都要跳蜂桶鼓舞。若逢喜事和宾客到来,他们也会背起蜂桶打起鼓,迈开脚步跳起舞,欢迎来自远方的嘉宾。[4]

蜂桶鼓舞表演

布朗族是山地民族,他们自古生长在大山,衣食住行都离不开大山。大山哺育他们成长,孕育了他们的文化、他们的历史。大山也铸就了他们的性格,他们的人品,他们像大山一样质朴,他们像大山一样坚强。

公弄布朗族大蜂桶鼓

在一个叫公弄的布朗山寨有一个很大的蜂桶鼓,每逢过年过节,人们都要举行祭鼓活动。每逢农历初一、农历十五,当人们嘴里还在回味着竹筒茶的香甜的时候,佛寺里的蜂桶鼓就敲响了。四个老人动作敏捷、舞步轻盈,敲起了布朗族特有的蜂桶鼓,跳起了蜂桶鼓舞。浑厚的鼓声绵延悠长,穿山越岭,传得很远很远。这鼓声跨越时空,仿佛让人们回到远古,又走向未来。蜂桶鼓及蜂桶鼓舞,就这样传了一代又一代。

蜂桶鼓舞表演

每座布朗山都有蜂桶鼓的声音,每座有蜂桶鼓响起的山都是布朗山。蜂桶鼓能让时光倒流,能让江河击浪;蜂桶鼓舞能让高山震荡,林海卷波,白云忘情。每个布朗山寨都有一棵古树,那里有布朗族人对灵魂的寄托。群众性的蜂桶鼓舞场就在古树庇荫下的一个平整宽阔的地方。这是以大地为舞台,以青枝绿叶为帘幕的天然舞场。蜂桶鼓很有节奏地敲响,敲蜂桶鼓的布朗小伙甩开臂膀,迈开步伐,有一种要跨越山峰峡谷,横渡江河湍流的磅礴气势,这时仿佛青山在起舞,流水在欢歌。时而粗犷、时而悠长的蜂桶鼓声,像雷声滚过天际,像江河流过空谷。伴舞的姑娘们跟在敲鼓的小伙们后面,甩起洁白的“帕节”翩翩起舞。舞姿时而轻柔舒缓,时而刚劲激扬,像春风漫卷重重花山,像江河腾起层层白浪。

蜂桶鼓舞表演

蜂桶鼓舞是布朗山独有的舞蹈,也是布朗族人与大自然依存的最好证明,这个布朗族人的舞蹈来源于人类起源的传说。布朗族发源于并长期生活在澜沧江两岸,这里四季如春,花草茂盛,是蜜蜂繁衍的佳境。为了给曾经引路拯救人类的蜜蜂找一个安居的地方,布朗族先民给蜜蜂做了蜂桶。他们到深山箐沟边砍倒攀枝花树或水冬瓜树,用火把树心烧空,使树成圆柱形,两边的盖板用牛屎作黏合剂与圆柱嵌合,留一个孔给蜜蜂进出,蜂桶就制作完毕了。布朗族先民在制作蜂桶的过程中听到山箐沟里的流水发出“叮咚叮咚”的水响声,就在制作好的蜂桶鼓上用手拍打,蜂桶也发出类似的叮咚声,聪明好学的布朗族先民就把蜂桶两边的木盖板换成牛皮,固定结实,用木棒敲击,可发出清脆的咚咚声,这就是蜂桶鼓的由来。

在漫长的历史长河中,布朗族人与蜜蜂结下了难以割舍的情感,蜜蜂成了布朗族崇拜和敬仰的对象。布朗族人不仅给蜜蜂做了蜂桶,也给人类做了蜂桶鼓。

蜂桶鼓不可能只放在家里欣赏,要让它成为人们思想文化交流的载体和方式,于是布朗族人又创造了蜂桶鼓舞。这些年,已经有很多的当地文艺工作者和外来作家、艺术家进入布朗山,他们把布朗族人的蜂桶鼓舞通过想象和创新之后搬上了舞台,成为彩云之南众多民族舞蹈中的一个亮点。不过,很少有人知道这优美的布朗族舞蹈是一个神话的延续,是一个神话在布朗山的存活方式。

蜂桶鼓舞表演

布朗族的蜂桶鼓舞是一部厚重的历史,不同的鼓点、不同的舞步都是这个民族历史中翻开的新一页。在漫漫的历史长河中,布朗族不仅要与自然作斗争,还要与战乱、奴役等不合理的社会作斗争,所以,原始的蜂桶鼓舞,舞者并不歌唱,也不呐喊,但舞者的动作和表情可以让人感受到“于无声处听惊雷”。走进布朗山,走进布朗族,你就会读懂蜂桶鼓舞所蕴涵着的深刻而广博的历史文化。

民族歌舞团蜂桶鼓舞表演

布朗族从原始的狩猎采集进入农耕时代,从遥远的蛮荒太古到今天的文明社会,悠悠岁月,漫漫长路,有一路心酸,也有满园收获。舞蹈是对历史的回顾,这一抬腿,一弓身,一甩手,一击鼓,分明是激烈的搏杀,是拼死的抗争,是回顾漫漫的迁徙之路。低低的鼓声,是重压下的叹息;热烈的鼓声,代表欢声笑语。

此外,墨江哈尼族自治县布朗族人逢年过节或婚娶佳期都要举行“跳歌”这一文娱活动。所谓“跳歌”就是又跳舞又唱歌的意思,因步法的不同又有“三则歌”和“二则歌”的区别。“三则歌”的跳法是大家围成一个圆圈,身体向着圈内,舞蹈开始先向右转,一个跟着一个向前移动六步,然后向后转身倒退三步,当退至第三步时屈膝,同时身体稍后倾,挺胸挺腹,足跟提起,这样就算结束“三则歌”的第一轮全部舞蹈动作,以后再按上述步态循环地跳下去。“二则歌”是向前六步,后退两步,其余动作与“三则歌”一致。跳舞时有乐器伴奏,由一人或数人弹着优美动听的布朗定曲调,舞蹈者随着音乐的旋律边舞边歌。每到新年,寨子里的人就事先发出通知,邀请外寨人一起来“跳歌”。期间也常有两寨人集体比赛唱歌,谁输了谁出猪头请客。在一阵生动诙谐的对唱以后,人们又继续“跳歌”,往往难解难分,通宵不散。

保山市施甸县布朗族人在祭竜活动或结婚佳期都要举行“打歌”。在“打歌”之前先要选出一个能歌善舞、善于交际的“打歌头”,由他主持歌舞晚会。届时,庭院中安置几张方桌,桌上摆有猪头、松子、葵花子、酒等东西。“打歌头”将猪头抬起,边唱边绕桌子转三圈,然后把猪头放在桌上,燃香三炷插于猪鼻上,众男女则在乐曲声中翩翩起舞,边唱边跳“大翻身”“小翻身”等舞蹈。伴奏乐器有芦笙、布朗定、竹笛等,众人在“打歌头”的带领下直跳到东方发白,兴尽方散。布朗族的这些舞蹈多源于人们的生产、生活实践,舞姿优美、欢快,生动逼真。[5]

【注释】

[1]王国祥:《布朗族文学简史》,云南民族出版社,1995年,第185~254页。

[2]麻总补:布朗族地区生长的一种野果,红色,甚甜。

[3]穆文春主编:《布朗族文化大观》,云南民族出版社,1999年,第211页。

[4]《布朗族简史》编写组、《布朗族简史》修订本编写组:《布朗族简史》,民族出版社,2008年,第147~149页。

[5]《布朗族简史》编写组、《布朗族简史》修订本编写组:《布朗族简史》,民族出版社,2008年,第149~150页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。