半身卧佛之谜

“涅槃”是佛教徒修行追求的最高境界,即肉身消失、灵魂升华。因此,赵智凤决定在宝顶山雕刻一组“释迦涅槃圣迹图”。

这天,他召集宝顶石刻工地的所有工匠,向他们详细讲解佛祖涅槃的故事。

释迦牟尼78岁时,在前往拘尸那迦城途中,腹痛剧烈,随弟子来到娑罗林,躺在两棵树之间的七宝床上,头北脚南,右肩朝下侧身而卧。

此时树上鲜花盛开,空中弥漫着天乐和香气,天神群集于卧榻四周。

在安抚了众弟子后,释迦牟尼双眼微闭、神态安详、庄严肃穆地经历了28道禅定境界,终于“涅槃”。

故事讲完后,赵智凤向众工匠下达任务:三个月之内,每人上交一份“释迦涅槃圣迹图”设计思路,不仅要真实再现佛祖“涅槃”时的神圣氛围,而且要表达出佛教关于“涅槃”的至高境界。

众工匠领命,纷纷开始设计构思,要么在地上写写画画,要么在宝顶山的岩壁间指手画脚,只有从京师来的刘十郎按兵不动。

这刘十郎非普通的石匠,他是名震京师的雕塑名家刘九郎的弟弟,因避战祸,辗转来到宝顶山做了一名石刻工匠。

两个月后,其他工匠都陆陆续续将设计思路报告给了赵智凤,只有刘十郎仍不动声色。

三个月期满,赵智凤召集众工匠讨论设计思路。这时,刘十郎才不慌不忙地说出自己的想法:“雕一尊释迦牟尼半身像!”

他话还没有说完,就引来其他工匠及圣寿寺和尚的哄堂大笑,大家都在轻鄙地小声嘀咕:“半身像,何以表达佛祖涅槃时的庄重?何以再现涅槃时的场景?”

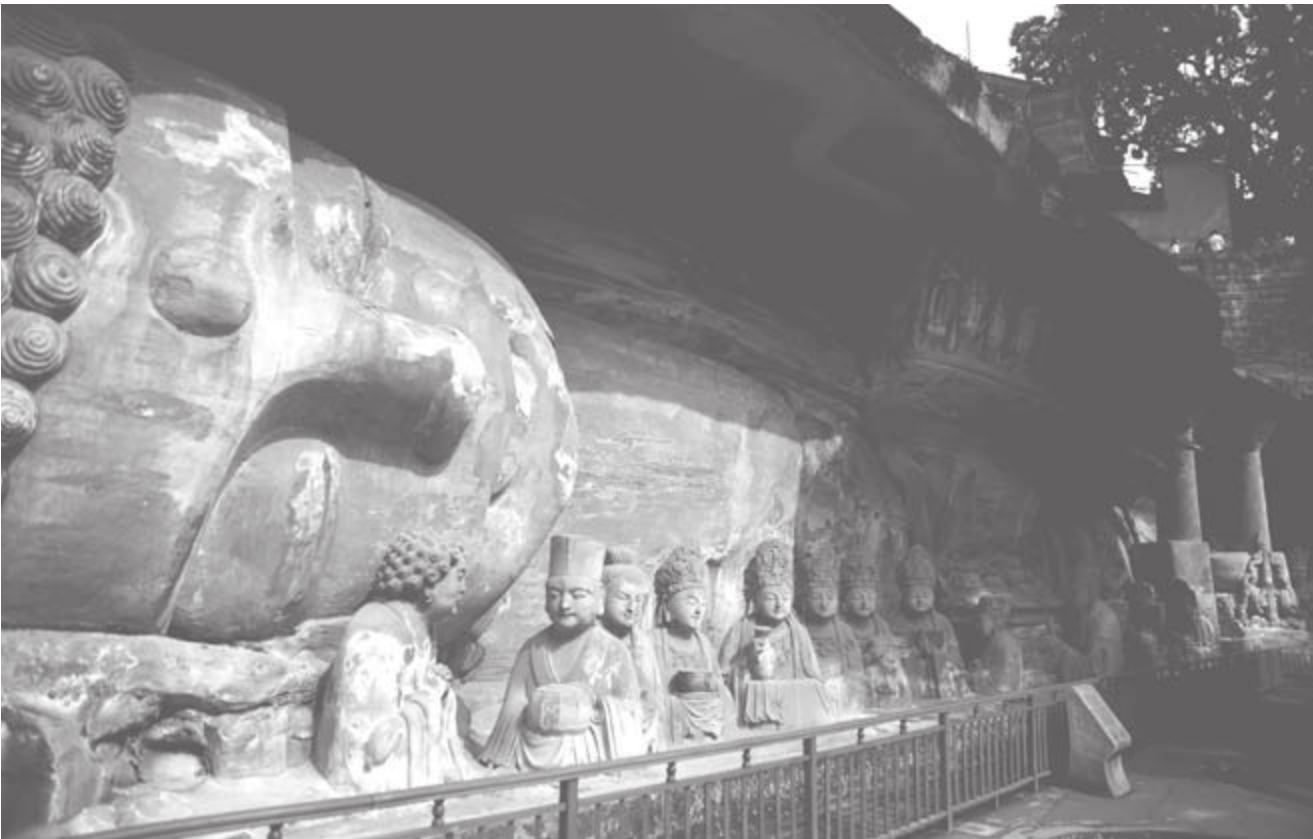

刘十郎语气坚定地继续阐述自己的思路:“以有限的空间,表达无限宏大的场面,给人以遐想的意境。佛祖双脚隐于岩际,你甚至可以想象他脚踏泸州。”

所有人都被这种巧妙的构思震住了,刘十郎当仁不让地获得了主持设计、雕刻这一组造像的大权。

他带领儿子刘三、侄子刘思九投入艰苦的雕刻工作中。

一晃就是三年,“释迦涅槃圣迹图”终于初具雏形:整组石刻的布局已经确定,卧佛的形象已经完成,众天神的毛坯已经开始打造……

由于劳累过度,刘十郎一病不起。在工匠中开始流传一种说法:由于刘十郎设计的佛祖右肩陷于地下,得不到舒展,因此遭到报应。

几个月后,刘十郎竟归西了。临死之际,他叮嘱儿子刘三:“不能相信谣言,一定要坚持把这一组石刻完成。”

刘三埋葬了父亲,忍着悲痛和刘思九一起没日没夜地忙碌在卧佛前,为了完成父亲的遗愿,也为了实现自身的追求!

又经过半年的努力,一组完整的造像终于完成。卧佛身前,还塑造了14尊躬身肃立的造像,“以小衬大,以竖破横”,使得卧佛更显神圣。

卧佛开光那天,附近的百姓都赶来了,当他们看到这一组充满想象力的造像时,纷纷赞叹大佛“头在大足,手摸巴县,脚踏泸州”。

人文解读:

通过这个故事,你看到的是刘十郎的坚持,还是刘三的坚韧?我说都有,而且不仅仅局限于此。

首先,当众工匠匆匆报告设计思路时,刘十郎不露声色,按兵不动,但是,当他的想法完善、思路明确之后,才有理有据地说出自己的观点,最终一鸣惊人。这种做法,正是一个成熟的、优秀的人的行为方式:善于思考,不急于表达自己。

其次,当说出自己的设计思路遭到众工匠的嘲笑时,刘十郎并没有气馁,相反,他有备而来,力证自己观点的正确性,最终得到大家的认可。只要认为自己是对的,就坚持。他做到了。

大佛虽只有半身像,却给人以无限的想象,“意到笔不到”,古代工匠的造诣让人赞叹。

最后,当刘十郎劳累过度而逝,流言四起之时,刘三坚定信念,坚持完成了这一组流芳千古的石雕。这说明,要想完成一个远大的目标,必须排除万难,必须要有沉重的付出才能实现。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。