從文木到神人:莊子的無何有之鄉

鍾 波

“《莊子》一書,秦漢以來皆不甚稱引,自三國時何晏、阮籍、嵇康出而書始盛行。”(1)《莊子》歴來被視為子書中難讀的一部,其“謬悠之説、荒唐之言、無端崖之辭”(2)給後世提供了無限的理解和想象的可能,在這無限的理解和想象中,莊子也留下了一處永遠的心結,即衆所熟知卻又是衆所陌生的“無何有之鄉”。

自此概念出,大家皆作習慣語,但究竟何為“無何有之鄉”以及如何實現它,卻少見有深入研究。在我看來,何為“無何有之鄉”的重要意義,卻正在於它的實現。故此,本文從《莊子》文本出發,嘗試探究去往“無何有之鄉”之路,并進而探討何為“無何有之鄉”及其實現之命題。

一、從文木到神木:“無何有之鄉”之路的開始

世人皆向往美好,尤其是在一個“無耻者富,多信者顯”(《盜跖》)的時代,就像大同世界一樣,“無何有之鄉”成了世人的一個心結。然而,它並不是已然屹立,而是有待於人們去實現。全書開篇言“化”,正是邁向其路的第一步:

北冥有魚,其名為鯤。鯤之大,不知其幾千里也。化而為鳥,其名為鵬。

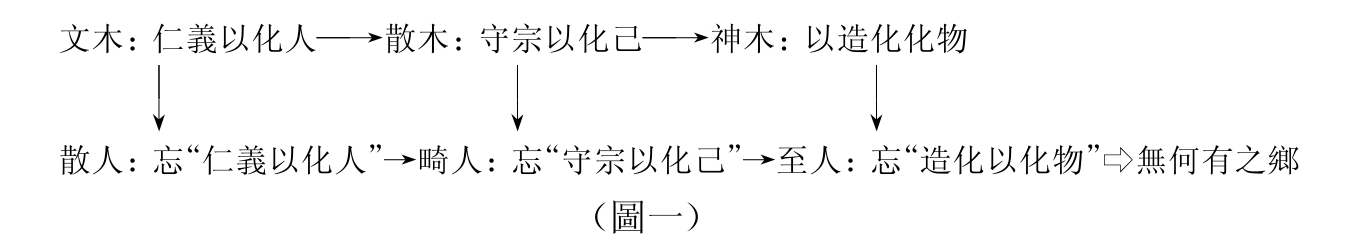

鯤,即魚子,據郭慶藩案語可知,鯤本小物,因“化”而得成大鵬,開篇正是以“小大之化”來破除人們心中執念。小大之辯,説的其實是小大之變,小大之化。通過文本的分析可以看到,第一站“化”在前往“無何有之鄉”的途中,逐漸分化為化人、化己、化物等三個層次,與之相對應的則是文木、散木和神木三個層次和階段。

其一:文木,仁義以化人

文木是和散木相對的:

“已矣,勿言之矣!散木也,以為舟則沉,以為棺槨則速腐,以為器則速毁,以為門户則液樠,以為柱則蠹。是不材之木也,無所可用,故能若是之壽。”匠石歸,櫟社見梦曰:“汝將恶乎比予哉?若將比予於文木邪?”(《人間世》)

在匠石眼中,櫟社之樹無用,故稱之為“散木”,行而不顧,因為他所要找尋的是“文木”——“凡可用之木為文木”(郭象注),即有材有用之木。而世人正如此,皆求用世或有用於世。在他們那裏,是躬服仁義而出之經式儀度,禮樂而後君子,以仁義化君、化民是其使命,“君子之事君也,務引其君以當道,志於仁而已”(3)。然而,這種“化”是莊子告以世人到達“無何有之鄉”的途徑麽?恰恰相反,“禮義法度,其猶柤梨橘柚邪”(《天運》),在莊子眼中,這就是櫟社樹口中的“文木”:“夫柤梨橘柚,果蓏之屬,實熟則剥,剥則辱;大枝折,小枝泄。”(《人間世》)以仁義化人,就像是宋人資章甫適越而越人斷發文身,不僅無益如涉海鑿河、使蚊負山,甚至會招來禍害:“桂可食,故伐之;漆可用,故割之。”《人間世》

因此,這種“化”是無法遨遊自得、從容自適於變化之道的,是無法到達“無何有之鄉”的,“夫堯既已黥汝以仁義,而劓汝以是非矣,汝將何以遊夫遥蕩恣睢轉徙之塗乎?”(《大宗師》)有用之文木不終其天年而中道夭,仁義以化人是“菑人者,人必反菑之”(《人間世》)。那麽,如何才是通往“無何有之鄉”之路呢?事實上,莊子已經給出了答案,這便是與文木相對應的散木之化和更高層次的神木之化。

其二:散木,守宗以化己

化人既然無益且有害,則莫若回歸到事物的本身,“守其宗以化己”。《德充符》篇言:“審乎無假而不與物遷,命物之化而守其宗也。”《天下》篇云:“不離於宗,謂之天人。”所謂“守其宗”,即“守其天”、“與天為徒”。在教化者那裏,君子賢人總是以一副啓蒙者的形象出現,而其他人則是需要被教化的對象,教化的工具則是仁義禮樂,“屈折禮樂以匡天下之形,懸跂仁義以慰天下之心”(《馬蹄》)。而在莊子這裏,既然皆稟自自然,則無求於化人和被化,要做的只是化己,是“依乎天理,推己信命”(《人間世》郭象注),是“安其性命之情”(《在宥》)。民有常性,同德而天放,素樸而不離;人有身形性命,都得之於天,皆天之“委形”、“委和”、“委順”(4),仁義以化人則是以人易天而非依天而行,所以才會不得天年而中道夭。化人、化於人,都莫若守住天賦的本性,守其宗而得己化。莊子以幻化之筆,借一批擁腫蜷曲、無所可用的“散木”和“其脰肩肩”之人來對此加以闡述:

吾有大樹,人謂之樗。其大本擁腫而不中繩墨,其小枝卷曲而不中規矩,立之塗,匠人不顧。(《逍遥遊》)

散木也,以為舟則沉,以為棺槨則速腐,以為器則速毁,以為門户則液樠,以為柱則蠹。是不材之木也。……仰而視其細枝,則拳曲而不可以為棟梁,俯而視其大根,則軸解而不可以為棺槨;咶其葉,則口爛而為傷;嗅之,則使人狂酲,三日而不已。子綦曰:“此果不材之木也,以至於此其大也。嗟乎神人,以此不材。”(《人間世》)

楂梨橘柚,果實可食,滋味美而遭剥落,枝葉被折;楸柏桑類,悉皆端直,堪為材用,拱把大而斬為杆橜以戲猴,三四圍時斬為富家之梁麗,七八圍時破為商家之棺木,此皆為文木,莫不中道夭,此材之患也。匠石所求為可用之文木,那些求用世、用於世和汲汲於化人之人,也莫不如是,把自己當成文木,並非前往“無何有之鄉”之途,已如前述。這些樹木雖百圍之大、十仞之高而可蔽數千牛,卻拳曲不堪不可以做棟梁,疏散不固無法為棺槨,作門户則液樠而脂出,為梁柱則蠹而不牢,匠人行而不顧以為無用之散木,卻恰恰能不夭斤斧而能若是壽。

真正的路,在木為散木,在人為兀者。“人莫鑒於流水而鑒於止水。唯止能止衆止……幸能正生,以正衆生”(《德充符》),其守宗而已,立不教授,坐無議論,知而不唱,不求化人而人自化,人與之相處而留連不願離去,“虚而往,實而歸”,故而能正衆生、能止衆止。因此,在《莊子》一書中不斷出現“墮肢體,去聰明,離形去知”、“墮爾形體,吐爾聰明”(5)這樣的話,其代表則是《人間世》中的支離疏:“頤隱於臍,肩高於頂,會撮指天,五管在上,兩髀為脅”,形體支離不全者無有其過,卻能養身而得壽天年。

事實上,要通過這種支離其形的方法來保身、免刑於世,是社會的一種悲哀和無奈,它只能説明這個社會已經混亂不堪,支離其形實不過是淺層的、表面的。這在莊子那裏也不是真正想要的最後途徑,“明日,弟子問於莊子曰:‘昨日山中之木,以不材得終天年;今主人之雁,以不材死,先生將何處?’莊子笑曰:‘周將處乎材與不材之間。’”(《山木》)在後文論述神人之美時,可以看到莊子“無何有之鄉”裏的人絶非是依靠自殘身體來保身保生,相反卻是有着身、形、神之美。因此,莊子特意用這些散木、兀者得終天年的例子,只是在於告訴世人不要追求文飾,不為文木,保守自己的天賦本性,守宗以化己,而非欲人仿此自殘身形。散木階段不是終點,只是前往“無何有之鄉”路上的一個驛站。

其三:神木,以造化化物

文木不可為,散木也不是終點,接下來的路又該如何走?值得注意的是,在《莊子》一書中,除了上文提到的“文木”、“散木”之外,出現了衆多的“大木”意象,這不僅是莊子其書“寓言十九”的一個表現,同時“莊子對‘大木’意象的種種描述,是有所本的。其所本《山海經》中衆多的‘神木’”,“莊子正是創造性地運用了《山海經》中衆多的‘神木’形象,從而使自己的‘大木’意象具備了濃厚的神話色彩和更為豐富的内涵。”(6)

更值得注意的是,在《莊子》一書中,可以看到“文木”、“散木”、“大樹”、“樗”等稱呼,但卻並没有直接出現“神木”這一用語,也没有出現類似於《山海經》裏那樣對上古神話中“神木”的相關描述,更多的是接近於“神木”的“散木”,但散木畢竟不是神木。莊子將上古神話中的神木降為筆下寓言中的散木,一方面表現出了神話的一種演變,神話和寓言的區别(7),但更重要的一方面則是在於給世人揭示出通往“神木”的路徑。惠子説樗大而無用,莊子立即説到“何不樹之於無何有之鄉,廣莫之野,彷徨乎無為其側,逍遥乎寢臥其下”,莊子以此為《逍遥遊》的篇終。在這短短的二十八字中,不僅是全書(篇名除外)第一次完整地出現“逍遥”這個十分重要的概念,同時也是第一次提出“無何有之鄉”這個主旨命題。而且,正是在這裏,作者展示了已為“散木”的樗如何“化”成神木,那便是樹之於“無何有之鄉”,這種化是一種“以天地為大爐,以造化為大冶”(8)、“磅礴萬物以為一”(《逍遥遊》)、同於天地的大化。

無論是“仁義以化人”,還是“守宗以化己”,都是在區分人與己、物與我之下的有心之“化”。這些還不是最終的化,在“造化”的眼中是没有人己、物我之分的,“天地不仁,以萬物為芻狗”(9),吹萬不同,咸其自取:

日與物化者,一不化者也,闔嘗舍之!夫師天而不得師天,與物皆殉,其以為事也若之何?夫聖人未始有天,未始有人,未始有始,未始有物,與世偕行而不替,所行之備而不洫,其合之也若之何?(《則陽》)

成玄英疏曰:“師者,仿效之名;天者,自然之謂。夫大塊造物,率性而動,若有心師學,則乖於自然,故不得也。”有心師天尚且不得,何況是有着人己、物我之分的“師心”之化(10)。“藏仁以要人”的有虞氏不如“其臥徐徐,其覺于于;一以己為馬,一以己為牛”的泰氏。因此,聖人未曾有意於天,未曾有意於人,不曾心存終始,不曾心存物我,是則同天人、齊萬致,“化其萬物而不知其禪之者,焉知其所終?焉知其所始?”(《山木》),“是萬物之化也,禹、舜之所紐也,伏羲、几蘧之所行終,而況散焉者乎!”(《人間世》)不管是散人還是散木,皆得此“化”而為神人、神木也,“知天樂者,其生也天行,其死也物化,静而與陰同德,動而與陽同波”(11),如此則化我左右兩臂為雞為彈,我則因以求時夜鴞炙;化予尻以為輪,我則以神為馬因以乘之,豈更駕哉。

又如莊周梦蝶,本是古今論莊者之常談,各種論述汗牛充棟,本文無意再添贅述,但須指出,莊子正是通過這種現身説法的方式來告訴世人“造化以化物”的神木之化。如前文注釋中所提,賈誼《鵩鳥賦》幾乎是照用莊子原話來表述這種造化,後世的蘇軾也源此寫道“與可畫竹時,見竹不見人。豈獨不見人?嗒然遺其身。其身與竹化,無窮出清新。莊周世無有,誰知此凝神”(12),如同賈誼、蘇軾,衆多儒家士人在心路歴程中存在着從儒家主題到莊學主題的轉换(13),其實這種轉换也正是“化”的一種表現。後世道家之隱逸、文學自然之主題,乃至道教之養生,與此皆淵源深厚。如此,則“應於化而解於物”,“同與禽獸居,族與萬物併”,而“遊無何有之鄉,以處壙埌之野”(14)。

二、從散人到至人:“無何有之鄉”之路的繼續

至此,我們已走過半程,然莊子嘗言:“道隱於小成,言隱於榮華。”(《齊物論》)行百里者半九十,如《逍遥遊》開篇言“化”明旨一樣,《齊物論》則開篇言“忘”以醒世人:

南郭子綦隱機而坐,仰天而噓,荅焉似喪其耦。顔成子遊立侍乎前,曰:“何居乎?形故可以使如槁木,而心故可以使如死灰乎?今之隱機者,非昔之隱機者也。”

槁木死灰即是喪吾,亦即是《大宗師》篇提到的“坐忘”。今昔隱機者不同,就在於“人不忘其所忘而忘其所不忘”(《德充符》),而“忘”字的第一次正式出場也正是在《齊物論》篇:“忘年忘義,振於無竟,故寓諸無意。”“年”即生死,“義”即仁義是非,“忘年忘義”雖只有短短四字,卻已經扼要指出了“忘”的層次與内涵。對其更充分深入的論述則是在上文所提及的《大宗師》中的“坐忘”。《大宗師》是全書出現“忘”字最多的一篇,莊子給我們揭示了“忘”的内涵、層次和階段:

顔回曰:“回益矣。”仲尼曰:“何謂也?”曰:“回忘仁義矣。”曰:“可矣,猶未也。”他日,復見,曰:“回益矣。”曰:“何謂也?”曰:“回忘禮樂矣!”曰:“可矣,猶未也。”他日,復見,曰:“回益矣。”曰:“何謂也?”曰:“回坐忘矣。”仲尼蹵然曰:“何謂坐忘?”顔回曰:“墮肢體,黜聰明,離形去知,同於大通,此謂坐忘。”仲尼曰:“同則無好也,化則無常也。而果其賢乎!丘也請從而後也。”(《大宗師》)

“坐忘”者,“既忘其迹,又忘其所以迹者,内不覺其一身,外不識有天地,然後曠然與變化為體而無不通也。”(郭象注)所謂“迹”者,指的是知與形,即“文木”部分論述到的“化人”之“化”和“散木”部分提到的“化己”之“化”。“忘其迹”者,即是要“離形去知”。“墮肢體”與“離形”是相同的,對應的是《養生主》中的右師、《德充符》中的兀者、《人間世》中的支離疏,講的是離析形體則内不覺其有身。“黜聰明”和“去知”是同義的,對應的是《人間世》裏孔子告顔回“強以仁義繩墨之言術暴人”之“殆往而刑耳”、《應帝王》中狂接輿告肩吾“以己出經式義度”之“是欺德也”,講的是除去心知則外不識有天下。由此,“忘其迹”即是要忘仁義之化、忘形體生死之化,相對應的是顔回口中所言的“回忘仁義矣”、“回忘禮樂矣”兩個階段和層次。所謂“所以迹者”,指的是“同於大通”,對應的是《齊物論》中“天地與我並生,而萬物與我為一”、《養生主》中“以神遇,而不以目視”,講的是冥於造化則曠然與變化為體而無不通,亦即“神木”部分論述到的“造化”之“化”;“忘其所以迹”者,即是要忘“化之所以化”,相對應的是顔回所言的“回坐忘矣”這個階段和層次。下文分述之。

其一:散人,忘“仁義以化人”

不材為散,散人者,黜聰明去知,不求用世、用於世。其外於心知使天下自安,“無門無毒”,入遊其樊晦迹消聲,不以“名智感物”。除去心識而外天下,無功無名而忘“仁義以化人”。

衆所周知,天下攘攘,倡導仁義之説、化人唯恐不及的莫過於儒家,他們高舉“仁義”大旗奔走競命,“飾知以驚愚,修身以明污,昭昭乎如揭日月而行”(《山木》),汲汲於教化世人,但這種“飾知”化人的結果又如何呢?在《齊物論》中,作者借王倪之口説道:“自我觀之,仁義之端,是非之塗,樊然淆亂。”在《人間世》中,又通過孔子勸誡顔回往衛之事來告誡世人。世人皆視行仁義為善,然而在莊子看來,以仁義化人實際卻是“菑人”,是害人;以人之恶鬻己之美、毁人以自成,無異於為恶而近刑,“説仁邪,是亂於德也。説義邪,是悖於理也”,“枝於仁者,擢德塞性以收名聲”(《駢拇》)。於是,伯夷殉仁義而死名於首陽山下,關龍逢斬首於桀之前,王子比干剖心於紂之手,顔回化衛“菑人者,人必反菑之”。為善無近名,為恶無近刑,“行善不以為名,而名從之;名不與利期,而利歸之;利不與争期,而争及之;故君子必慎為善”(15),何況遑遑於名之化人者,殘生害性。更有甚者,矯行仁義,“君雖為仁義,幾且偽哉”(《徐無鬼》),其害甚至使人相與為食。進而,作者充滿憤激之情的將世人這種矯性偽情、矯仁偽義、假仁義以為器的行為比之於“禽獸”(16)。

仁義已然成為人們用來文飾自己的幌子,已然淪落為人們争名奪利的工具和“凶器”(17)。與此同時,“孟子所擔心的‘枉道以從勢’的情況也常常發生”(18)。此時,高舉“仁義”大旗的“賢人”們不僅没有實現其“化人”的美好理想,反而不幸淪為其欲化之人的幫凶,“夫聖賢之迹,為利一時,萬代之後,必生殘害”(《徐無鬼》成玄英疏),仁義化人之“賊天下”、憯毒物性而至“後世其人與人相食與”!鳥尚且知道高飛來躲避矰弋之害,鼷鼠尚且知道深藏以避開熏鑿之患,而人“曾二蟲之無如”(19)?匠石雖被散木戲,卻是唯一能鑒散木之不材者,“乃今得之,為予大用”,而後又能覺而診其梦曰:“密,若無言。”(《人間世》)

天下好知則百姓求竭,每每大亂。謂仁義為善,則或損身以殉之,殘生傷性,於身尚且不仁,其如化人何?或慕之而仁,偽仁迭出,其毒更甚。往來仁義之域,寢臥禮信之鄉,窮義而為教迹,就如“盛以篋衍,巾以文繡”之芻狗,“行者踐其脊,蘇者取而爨之”(《天運》)。直木先伐,甘井先竭,莫過於捐棄化人之迹,去功與名,則人們端正相愛而不知有仁義教化,“孰能去功與名而還與衆人!道流而不明居,德行而不名處(20);純純常常,乃比於狂,削迹捐勢,不為功名。”(《山木》)教不傳,事無迹,忘仁義之化而民自樸。

其二:畸人,忘“守宗以化己”

“天下有大戒二:其一,命也;其一,義也。”(《人間世》)對於“義”,莊子已告訴世人忘“黜聰明”、“去知”之迹、忘仁義之化,那麽,在更深一層的生死大事的“命”上又該如何呢?這便是忘“墮肢體”“離形”之迹,對應的是顔回所言“回忘禮樂矣”這個階段和層次。“禮樂”在這裏指代的是生死之事,“忘禮樂”便是忘生死之化,無論是“不恶死”還是“不益生”,都是在區别生死之下的層次,而真正要參透生死之事、前往“無何有之鄉”,則須“安排而去化”,忘生死之化,“一於是非,忘於生死”,一解生死束縛,是謂之“縣解”:

遁天倍情,忘其所受,古者謂之遁天之刑。適來,夫子時也;適去,夫子順也。安時而處順,哀樂不能入也,古者謂是帝之縣解。(《養生主》)

且夫得者,時也;失者,順也。安時而處順,哀樂不能入也。此古之所謂縣解也,而不能自解者,物有結之。(《大宗師》)

兩段話語大同小異,文字幾乎一樣。《養生主》中指代生死的“來”“去”,到《大宗師》裏置换成了“得”“失”,“得者,生也;失者,死也”(成玄英疏)。關於“縣解”,古今多有注意(21),各家所解雖言語不同,但實質歸一:有繫謂之縣,無謂之解。欣生恶死有所繫就是“縣”,就像被繩子吊起在半空中;忘生死無所繫就是“解”,就像把懸在半空中的人放下來。“遁天倍情,忘其所守,古者謂之遁天之刑”,即是縣而未解,只有安時處順,生時安生而不益生,死時安死而不恶死,無生死之繫,是謂之“縣解”(22)。

因而,在《至樂》篇中,莊子通過現身説法,妻死而箕踞,鼓盆而歌,而又在《大宗師》中連用三個故事來告訴世人忘生死之化、無生死之繫這個道理,更多的是在書中用了一系列的“畸人”形象:

畸人者,畸於人而侔於天。故曰:天之小人,人之君子;天之君子,人之小人也。(23)(《大宗師》)

成玄英疏曰:“夫懷仁履義為君子,乖道背德為小人也。是以行蹩躠之仁,用踶跂之義者,人倫謂之君子,而天道謂之小人也。故知子反、琴張,不偶於俗,乃曰畸人,實天之君子。”子反、琴張之“不偶於俗”者,正在於二人對待生死的不同於俗。在子貢看來,孟、琴二人居然在人死時外其形骸、臨屍而歌,生死大事竟如此對待,無有禮儀修行,與“生,事之以禮;死,葬之以禮,祭之以禮”(24)的禮樂之教大相違背。“彼何人者邪?修行無有而外其形骸,臨屍而歌,顔色不變,無以命之。彼何人者邪?”面對子贡的疑惑和不解,孔子卻連連説道:“丘則陋矣”,“丘,天之戮民也”,並進而指出“衆人”與“畸人”的區别,“彼又惡能憒憒然為世俗之禮,以觀衆人之耳目哉。”

世人莫不講究禮樂,其實際是悦生惡死,見畸人不守此禮,則笑之。殊不知,面對生死大戒,世人就像子貢欲笑孟、琴二人不懂禮卻反被二人笑一樣:其所謂懂禮樂之君子者是天之小人,欲笑畸人者反被畸人所笑。莊子正是要借子貢之問、仲尼之口、畸人之説,來告訴世人禮樂之忘,這表現的是莊子之“禮”與儒家之禮的區别,其本質是生死之忘。

生死之變,不過“一氣”;尻首雖離,本是一身;死生雖異,源乎一體(25),從而“始卒若環,莫得其倫”(《寓言》)。現在,仁義已忘,生死無繫,是否可矣?仲尼曰,可矣,猶未也。

《寓言》篇説顔成子遊隨東郭子綦學道,“自吾聞子之言,一年而野,二年而從,三年而通,四年而物,五年而來,六年而入,七年而天成,八年而不知死不知生,九年而大妙”,所列數字自然非實指,不過是用來表明學道的過程、層次和階段,但從中可以看到顔成子遊先後經過了去文而樸、守己而從、順物之化而後至於不死不生、最後大妙得道,這麽一個逐漸深入、逐次提升的過程,亦即經歴了從“仁義以化人”到“守宗以化己”,而後忘仁義之化、忘生死之化,最後得道的過程。由此,可以看出,在忘生死之化後還有最後一個層次。

在《庚桑楚》篇,同樣可以看到“未始有物”、“有以為物”、“既而有生,生俄而死”(26)這樣三個層次。未始有物即無物,無物何來生死、何來化,即郭象注中的“此忘天地、遺萬物,外不覺乎宇宙,内不覺其一身”和成玄英疏中的“唯物與我,内外咸空,四句皆非,蕩然虚静”,這是最高的境界和最後的層次,“至矣,尽矣,弗可以加矣”。其次生為喪、死為反,指的是齊於生死、不以生死為繫;其次生為體、死為尻,即生死一體相化,這兩層説的則是從生死之分到不死不生、忘生死之化。“孰知有無死生之一守者,吾與之為友”,説的正是前面提到的“畸人”。

由此,可以清楚地看到在“畸人”和忘生死之化的上面還有着更高的一個層次,這便是至人,無為無己而無化,亦即是顔回口中的“回坐忘矣”。

其三:至人,忘“造化以化物”

“天地有大美而不言,四時有明法而不議,萬物有成理而不説”(《知北遊》),而世人卻汲汲於化,無論是化人、化己還是與物化,都是一種有為、有心之化。在莊子看來,其結果就像倏、忽日鑿一竅,七日而渾沌死一樣有害,因此,聖人原天地之美而達萬物之理,“至人無為,大聖不作,觀於天地之謂也”,就像天自高、地自厚、月自明。因此,“無為名尸,無為謀府,無為事任,無為知主”(《應帝王》),至人用心若鏡,不將不迎,應而不藏,忘心絶慮,忘懷任物,虚淡無心而忘化。

有心有為是因為有我有己,欲無心無為而忘化,則是要喪我無己,如前文所述,《齊物論》開篇便用南郭子綦這位槁木死灰、“喪我”的隱機者來言“忘”,此後又見於多篇之中:

孔子見老聃,老聃新沐,方將被髮而乾,慹然似非人。孔子便而待之,少焉見,曰:“丘也眩與,其信然與?向者先生形體掘若槁木,似遺物離人而立於独也。”老聃曰:“吾遊心於物之初。”(《田子方》)

形若槁骸,心若死灰,真其實知,不以故自持。媒媒晦晦,無心而不可與謀。(《知北遊》)

能兒子乎?兒子動不知所為,行不知所之,身若槁木之枝而心若死灰。(《庚桑楚》)

“物之初”即未始有物之時,老聃遊於此而忘身心,“掘若槁木”、“慹然似非人”即“喪我”,遺物離人而獨立,物我皆空百體為塵垢,死生終始如晝夜之自然而無繫於心,難怪仲尼會“丘也眩與”。身心雙遣不持於事故,無心不謀像嬰兒一樣無意無識、忘心忘知,槁木死灰而喪我無己,亦即“墮肢體,去聰明”、“離形去知”之後“同於大通”的“坐忘”。這裏的“能為兒子乎”是對老子“能嬰兒乎”、“復歸於嬰兒”的直接繼承。莊子講“外”、講“去”、講離、講黜、講墮、講解,是對老子“為道日損,損之又損,以至於無為”思想的延續,其喪我無己,不僅是對老子“吾所以有大患,為我有身”的繼承,更是發展。不僅是要忘身、忘生死之化,更是要進而消除一切“化”的念頭,“一受其成形,不化以待尽”(《田子方》)、“虚其心則至道集於懷也”(《人間世》郭象注)。如此,則進入外忘物我,内忘身心,離形去知,無物無化而“同於大通”,是之謂“坐忘”。

唐君毅先生曾指出“(莊子)都只是説的一件事,即要人自所執著之一面的價值觀念解脱,而歸於使個人與天下相忘。……乃能遊心萬化,未始有極。喪我以神遇萬物,乃無適非我。此我之逍遥遊,即我之最大之自由。”(27)如此,同乎素秋之降霜,又似春天之生育,皆是不奪物宜,無心而忘化。“夫道無方也,無物也,寂然冥運而無形器之累,惟至人體之而無我,無我則無心,無心則不物於物而放於自得之場,而遊乎混茫之庭。”(28)“歸精神乎無始而甘冥乎無何有之鄉”(《列禦寇》)。

三、無何有之鄉

走過“化”、“忘”之路,我們終於來到了“無何有之鄉”的門口,這也是《莊子》全書的主題和理想所在。世人歴來對其神往,卻少見有人真正論述其究竟為何物,而多是依名,稱之為子虚烏有之地。莊子之言固然有其虚構性,但亦非一句“子虚烏有之地”便將莊子筆墨與世人之嚮往一筆勾銷。故此,試從《莊子》文本出發,掘微勾稽,探索究竟何為“無何有之鄉”,且讓我們推開門,走進去,看看這裏到底是怎樣的一番情景。

其一:無

如前所論,到達這個地方之路徑是一個從“化”到“忘”的過程,而關於這個地方,不少人或是將其與托馬斯·莫爾筆下的“烏托邦”相比或等同,或是認為“指的是某種主體性的心理空間”(29),或是稱之為“思想虚構的幻化之境,是一種神秘的自由的精神體驗”(30)等。那麽,“無何有之鄉”到底是一個什麽樣的地方呢?莊子自己應該是最有發言權的,來看莊子是如何描述這個地方的:

今子有大樹,患其無用,何不樹之於無何有之鄉,廣莫之野,彷徨乎無為其側,逍遥乎寢臥其下。(《逍遥遊》)

予方將與造物者為人,厭,則又乘夫莽眇之鳥,以出六極之外,而遊無何有之鄉,以處壙埌之野。(《應帝王》)

彼至人者,歸精神乎無始,而甘冥乎無何有之鄉。(《列禦寇》)

這是全書中僅有的三處出現“無何有之鄉”這個完整詞語的地方,雖然簡短,對“無何有之鄉”的描述還不是十分清晰,但已經可以看到“廣莫”、“壙埌”的特點了。對此,需要繼續來看這個詞同義轉换描述的地方:

藐姑射之山,有神人居焉,肌膚若冰雪,淖約若處子。不食五穀,吸風飲露。乘雲氣,御飛龍,而遊乎四海之外。其神凝,使物不疵癘而年穀熟。(《逍遥遊》)

至德之世,其行填填,其視顛顛。……夫至德之世,同與禽獸居,族與萬物併,無知乎君子小人哉!(《馬蹄》)

嘗相與遊乎無有之宫,同合而論,無所終窮乎。嘗相與無為乎,澹而静乎,漠而清乎,調而閑乎。寥已吾志,無往焉而不知其所至,去而來而不知其所止,吾已往來焉而不知其所終。彷徨乎馮閎,大知入焉而不知其所窮。(《知北遊》)

除此之外,在全書中還可以看到“具茨之山”、“襄城之野”、“道德之鄉”、“大莫之國”、“建德之國”等用語,經過對文本的比對分析,可以從中歸納出“無何有之鄉”的主要特徵就是“無”。“無”並不是没有,正如“大音希聲”、“大象無形”並不是没有聲音和形體,相反是實存、是没有限制和束縛;

在這裏,是“出無本,入無窮。有實而無乎處,有長而無乎本剽,有所出而無竅者有實。”(《庚桑楚》)具體來説,“無何有之鄉”表現出了“彷徨無為”、“大而無封”和“終始無極”三大特徵。

首先,彷徨無為。古之至人遊於逍遥之虚,“逍遥,無為也”(《天運》)。“填填”,質重貌(31),形容行為持重;“顛顛”,直視之貌,形容其人樸拙無心之意(32)。在這裏,填填而處於無為,顛顛而遊於虚淡;樸拙無心,遣於是非,不求非望之利;忘乎物我,萬物群生,長之育之,比鄰而居。飛禽走獸不害,所以成群;疏草果木不伐,遂其茂盛;人無害物之心,物無畏人之慮。在這裏,道德不廢,性情不離,没有“蹩躠為仁,踶跂為義”和“澶漫為樂,摘僻為禮”;知作不知藏,無心而混迹,無欲而無為;《胠篋》篇“民結繩而用之……民至老死而不相往來”段的描述中無疑有着老子“小國寡民”的影子和影響。在這裏,“不拘一世之利以為己私分,不以王天下為己處顯”(《天地》),“彷徨乎無為其側,逍遥乎寢臥其下”而遊於逍遥之虚,其對應的是“忘仁義之化”和後面將要論述到的宋榮子之遊。

其次,大而無封。可以看到,“大”字及其組合在《莊子》一書中隨處可見,其作用如日本學者井簡俊彦在《蘇斐教與道教》中所説:“讓我們借此超常規之‘大’的想像去超越人類生存於其中的有限現實世界的種種束縛和限制,去接近至人所逍遥的那個無限、無何有的‘無用’世界。”(33)在這裏,有大椿、大樗、大樹、大鵬、大魚、大壑、大塗、大物、大瓠、“大一通之,大陰解之,大目視之,大均緣之,大方體之,大信稽之,大定持之”(《徐無鬼》)等等,凡不勝舉。

“大”是“無何有之鄉”在空間上的顯著特徵,“廣莫”“壙埌”“六極之外”等説的都是這點。在《逍遥遊》的開篇,莊子便展示了這種大,“鯤之大,不知其幾千里也”,“鵬之背,不知其幾千里也;怒而飛,其翼若垂天之雲”,“天之蒼蒼,其正色耶?其遠而無所至極耶?其視下也,亦若是則已矣”。在這裏,我們看到的是窮髮之北的冥海、背若泰山翼若垂天之雲的大鵬和其廣數千里的大魚;該篇結尾又再次通過五石之大瓠、大若垂天之雲的斄牛和樹之於“無何有之鄉”的大樹來顯示這種“大”和“無何有之鄉”的無限。在這裏,四海之在天地猶如壘空之在大澤,“號物之數謂之萬,人處一焉”(《秋水》);進而,看到的是“未始有封”“無所畛域”,是恬淡虚静、漠然寥廓,無往而不知所至,去來而不知所止,大而無封,彷徨乎馮閎而不知所窮。如此,才有大鵬的絶雲氣負青天、摶扶摇上者九萬里而後圖南,列子的御風而行泠然善也,至人的上闚青天下潛黄泉、揮斥八極而遊於四海之外,神人的乘天地之正、御六氣之辯以處壙埌之野、以遊無窮。

最後,終始無極。在“無何有之鄉”,除了在空間上具有“大而無封”的特徵外,在時間上則具有“終始無極”的特點。“吾觀之本,其往無窮;吾求之末,其來無止”(《則陽》),過往無窮,未來無迹,無古無今,無始無終。在這裏,“日夜相代乎前,而莫知其所萌”(《齊物論》),年不可舉,時不可止,來來往往不知哪裏是終始。在這點上,其最突出的表現是生死不繫、哀樂不入,“不樂壽,不哀夭”(《天地》)、安時處順的“懸解”,其對應的是前面論述到的“忘生死之化”。如此,才有不知周之梦蝶還是蝶之梦周的物化,得其環中以隨成的“與物無終無始,無幾無時”(《則陽》),至人的入水不濡、入火不熱、風雷不能驚。並且“用足以抵消‘時間’與‘存在’的‘時間與存在之外’來擺脱它、平衡它”(34),進而讓我們看到超越了經驗時間束縛和限制的神人,不死不生,不食五穀、吸風飲露,寒暑饑渴弗能害而物莫之傷,乘雲氣騎日月,使物不疵癘而年穀熟。

總而言之,在這裏,彷徨無為,不役役於事,不繫於功名榮辱;大而無封,不自多、不拘於虚;終始無極,不篤於時、生死不繫,理想的代表是衆所熟知的神人;其標志為“逍遥”,真正的内涵是“遊”,這是接下來要論述的。

其二,遊

歴代以來,諸多學者都對“逍遥”這一重要命題進行了不斷的探究和闡發,窮其心智,孜孜不倦。通過回顧和分析(35),我們認為,“逍遥”作為“無何有之鄉”的標志是包括精神和實際行動上的,其真正的内涵體現是“遊”,“竊謂《莊子》一書,一‘遊’字足以尽之”(36),“以一‘遊’字貫通《莊子》全書之旨”(37)。

依然還是回到文本本身,先來看莊子筆下對“遊”的描述。莊子在全書的開篇給我們展示了四種形象的“遊”:一是蜩與學鳩,一是宋榮子,一是大鵬、列子,一是神人。此後,在《莊子》一書中屢屢可以見到“遊”:“無謂有謂,有謂無謂,而遊乎塵垢之外”(《齊物論》),“乘夫莽眇之鳥,以出六極之外,而遊無何有之鄉”(《應帝王》):凡此種種,在《莊子》中有上百處。歴來對《莊子》之“遊”的研究也不少,如徐復觀先生(38)、劉笑敢(39)、美國學者米切爾·克萊代(40)等,然而他們存在各自的一些問題(41)。

“逍遥遊其實是一個從人間世開始的艱難旅程的終點。在這個旅程中,有德的内充,有道的顯現,有知的遺忘,有行的戒慎……所有這一切,對於逍遥遊來説都是必須要走的路。只有先走,才可以遊。”(42)這也正是如前所論,“無何有之鄉”的實現是一個從文木到神木、從散人到至人、從化到忘的過程。因此,需要依據文本,來對“無何有之鄉”裏的“遊”的具體内容和類型進行分析。我認為,在莊子的筆下,“遊”是有層次之分的。

首先,有莊子所處實際人間世與莊子所構建的“無何有之鄉”二者“遊”之分。前者是莊子所要否定的,後者是莊子所要追求的。正是因為前者“遊”之不逍遥,所以才會有莊子給我們構建的“無何有之鄉”。對前者的否定和對後者的追求之路,正是如何從人間世來到“無何有之鄉”的過程,也正是本文前半部分論述的主題、内容和意義所在。上述四種“遊”中,鵬以營生路曠失適於體外、鷃以在近而笑遠有矜伐於心,正是莊子要否定的人間世裏的“遊”,而後三者則是“無何有之鄉”裏的遊。對於神人之遊屬於“無何有之鄉”是人所共識,而多認為宋榮子、列子為“有待之遊”,難以屬“無何有之鄉”,歴來注釋者、論述者都是對其全然否定。誠然,宋榮子、列子之遊猶有不足、有所待,但從文中可以看到,莊子所説只是要指出他們不是最理想的“遊”,而並不是在全然否定他們;他們已經不是筆下那不可居的人間世之“遊”,“猶有未樹”、“猶有所待”之言所表徵的恰恰是“無何有之鄉”裏“遊”的不同類型和層次。

其次,在“無何有之鄉”裏的“遊”也是有層次之分的。有“未數數然於世”的宋榮子之遊,有“未數數然於致福”的列子之遊,更有“乘天地之正、御六氣之辯以遊無窮”、“恶乎待”的神人之遊,宋榮子、列子、神人代表的是“無何有之鄉”裏三種層次之遊,理想之代表是衆所熟知的神人。

(一)宋榮子之遊

莊子所處人間世乃是不逍遥之世,人世種種紛争歸根究底在於“德蕩乎名,知出乎争”,世人好“師心”以化人,相刃相靡、馳騁追逐於其中而不知止,“終其役役而不見其成功,荥然疲役而不知其所歸,可不哀邪”?形體枯老衰竭,精神困縛其中,這樣的人生雖不死而何益,“人之生也,固若是芒乎”?(《齊物論》)這是莊子所處現實中的人間世,“無何有之鄉”裏的“世像”又是如何呢,是否還是如此的“覆墜而不反,火馳而不顧”,馳逐其間急如星火?顯然,前文已述,並非如此。

《養生主》篇,莊子在“庖丁解牛”寓言中寫道:“依乎天理,批大郤,導大窾,因其固然。……以無厚入有間,恢恢乎其於遊刃必有餘地已,是以十九年而刀刃若新發於硎”。在人們所熟悉的“遊刃有餘”這個成語的身上,看到的是庖丁持刀依着牛之紋理結構在筋骨間隙處自由地遊走,恢恢而寬大有餘,如土委地後提刀四顧躊躇滿志的這樣一幅充滿藝術美感的畫面,這也是論述莊子美學的重要論據和必引材料。除看到其美學價值和意義之外,其背後透露出來的另一種意義和内涵,如胡樸安在解釋此寓言時所説:“人生於世,萬物紛紜,皆與我相刃相靡。養生者以無厚入有間,不滯於物,恢恢乎遊刃有餘。”(43)勞生苦行而有為皆害生之道,遊於“無何有之鄉”猶如庖丁之解牛,“入於物而不滯,順乎天而不攖”,尽其所受乎天,因順性理,“遊於世而無所偏倚,不以古今為是非也,雖和光同塵不與世相忤,而我所之所存者自在”(44),這是和“彷徨無為”之特徵相應的。

世人都不會忘記《逍遥遊》篇裏的蜩與學鳩,在《庚桑楚》篇中之二蟲又一次的出場了,不過這次作靶子的卻是“今之人”:“若然者,以用為知,以不用為愚,以徹為名,以窮為辱。移是,今之人也,是蜩與學鳩同於同也。”“若然者”,批判的正是這些“因以為己質”“使人以為己節”,師其心、迷名實、滯是非的“今之人”。這種内變外從的方式就猶如二蟲,與塵垢秕糠陶鑄堯舜、不從事於務、“未數數於世”的宋榮子之遊是大異其道的。《逍遥遊》篇在對蜩與學鳩、大鵬進行了精彩論述之後是宋榮子的出場:“且舉世而譽之而不加勸,舉世而非之而不加沮,定乎内外之分,辯乎榮辱之竟,斯已矣。彼其於世,未數數然也。”在這裏,莊子向我們展示的是舉世譽之不加勸、衆人非之不加沮,定乎内外之分、辯乎榮辱之境,是既不役役、也不為所役的“不内變,不外從”(《達生》)之遊,其實質是遊於世而無所偏倚,不以古今為是非、不與世相忤的“順人而不失己”(《外物》)。

除了《逍遥遊》,“宋榮子”在《天地》篇中再次出場:

功利機巧必忘夫人之心。若夫人者,非其志不之,非其心不為。雖以天下譽之,得其所謂,謷然不顧;以天下非之,失其所謂,儻然不顧。天下之非譽,無益損焉。是謂全德之人哉!我之謂風波之民。

像這樣的人,志氣淳樸,不任機巧,不務有為;不是他意志的不會去求,不是他心願的不會去做;縱天下稱譽而謷然不顧,雖舉世非之而不沮。雖然這裏子貢是在説“為圃者”,但其實説的難道不就是早已出場的宋榮子麽?郭象正是看到這點,注曰:“此宋榮子之徒,未足以為全德。子貢之迷於此人,即若列子之心醉於季咸也。”在郭象那裏,宋榮子之遊是“有待之遊”,和最高境界的“無待之遊”比起來當然是有差距的,未足以為全德。但正如前述,“無何有之鄉”裏的“遊”是有層次之分,不是只有一個層次和唯一一種“遊”的;宋榮子的“猶有未樹”是已經身處“無何有之鄉”裏的“未樹”,這個“未樹”是已經走過了忘、化之路而不是郭象式的“同資有待”。其實,“宋榮子”不過是個符號稱呼而已,依莊子之法,我們完全可以將其叫做“李榮子”“王榮子”等,但其背後的實質卻在於“未數數然於世”的“遊”,這是屬於“無何有之鄉”範疇裏的“遊”:“不從事於務,不就利,不違害,不喜求,不緣道;無謂有謂,有謂無謂,而遊乎塵垢之外”(《齊物論》);無功無名,忘懷冥物,涉世不以為務;泊爾其心,得之不喜,去之不怒。

(二)列子之遊

在看列子之遊之前,先來看與其相反之“遊”:二蟲與斥鴳,其不知天地之大而安於一己之地,翱翔蓬蒿之間而自以為至。在世人所熟悉的“欣然自喜、自以為天下之美為尽在己”的河伯和埳井之蛙的身上,這種遊又再次出現了:

吾樂乎!出跳梁乎井幹之上,入休乎缺甃之崖;赴水則接腋持頤,蹶泥則没足滅跗;還虷蟹與科鬥,莫吾能若也。且夫擅一壑之水,而跨跱埳井之樂,此亦至矣,夫子奚不時來入觀乎!(《秋水》)

出則跳躍於井欄之上,入則休息於破磚之旁;遊到水裏就浮着兩腋托着腮,跳到泥裏就蓋没腳背;独專一壑之水,回頭看看赤蟲、螃蟹、蝌蚪都不能像自己這樣,於是自以為埳井之樂至矣,這和上面提到的自以為樂、自以為至的蜩與學鳩和斥鴳是多麽的一致。故事到此並未結束,莊子通過北海若之口繼續寫道:萬物無窮,時序不止,得失不定,終始相復,察乎盈虚而生死貴賤不欣不戚。這與上述自大的井蛙和河伯是何等鮮明的對比。“井蛙不可以語於海者,拘於虚也;夏蟲不可語於冰者,篤於時也;曲士不可以語於道者,束於教也。”斥鴳笑大鵬之遊,河伯自多於水,埳井之蛙不知東海之樂,無疑都是坐井觀天只有方孔之見,拘於虚而不知天地之大,而這也正是與列子之遊相反的。

《逍遥遊》篇稱列子之遊是:“夫御風而行,泠然善也,旬有五日而後反。彼於致福者,未數數然也。”這個故事又見於《列子·黄帝》:“列子師老高氏,友伯高子,進二子之道,乘風而歸”,“隨風東西,猶木葉幹殼,竟不知風乘我邪?我乘風乎?”(45)乘風而行,讓人想起的是水擊三千里、摶扶摇直上九萬里而後將圖南的大鵬,二者之遊都是不拘於虚而遊於天地之大;不知是風乘我還是我乘風,則讓我們想到莊周梦蝶的故事,“不知周之梦為胡蝶與,胡蝶之梦為周與”(《齊物論》),與時消息,順時而化。

“虚”之大者,莫過於天地;“時”之大者,莫過於生死壽夭。“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”。《列子·楊朱》也説:“生民不得休息,為四事故:一為壽,二為名,三為位,四為貨。有此四者,畏鬼,畏人,畏威,畏刑。此之謂遁民也。”(46)現世間的生民不得休息和逍遥,乃因名位富貴、生死壽夭而畏人鬼刑威,“遁民”即是莊子在《養生主》、《大宗師》等篇中屢屢説到的“遁天倍情,忘其所受,古者謂之遁天之刑”和“天之戮民”。欲民休息,則莫過於去名位富貴、齊生死壽夭。因此,和“宋榮子”一樣,我們看到的“列子”同樣不過是一個符號指稱,是“無何有之鄉”裏的另一層次、階段和内涵,代表的是未數數然於致福的“不拘於虚”者,其背後是忘仁義之化、忘生死之化後的“與物為春”、“接而生時於心”(《德充符》)。

(三)神人之遊

前二者雖已側身於“無何有之鄉”,但如文本中所言,猶有不足。這種不足不僅是類型之别和層次高低的一種形象化表述,更是在於襯托出神人與神人之遊的最高理想性。依然還是先從《莊子》文本來看看莊子是如何描述這種理想之人和理想之遊的:

若夫乘天地之正,而御六氣之辯,以遊無窮者,彼且恶乎待哉!(《逍遥遊》)

藐姑射之山,有神人居焉,肌膚若冰雪,淖約若處子。不食五穀,吸風飲露。乘雲氣,御飛龍,而遊乎四海之外。其神凝,使物不疵癘而年穀熟。……之人也,物莫之傷,大浸稽天而不溺,大旱金石流土山焦而不熱。(同上)

至人神矣!大澤焚而不能熱,河漢冱而不能寒,疾雷破山、飄風振海而不能驚。若然者,乘雲氣,騎日月,而遊乎四海之外。死生無變乎己,而況利害之端乎!(《齊物論》)

若然者,登高不慄,入水不濡,入火不熱。(《大宗師》)

凡此種種,還可以舉出更多,但已然可以清楚看到,其中許多語句具有高度的相似性,從中可以歸納出神人之遊的四個主要特點:

首先,神人不死。在文中,屢屢看到入水火不溺不熱、河漢風雷不凍不驚、寒暑饑渴弗能害等描述,這些表現的都是同一點,那就是神人可以突破人的生理限制,水火不傷而不死,這在《山海經》的神話中可以找到類似的描寫(47)。除此之外,其實在《老子》那裏也已出現了具有這樣特點的“神人”:“陸行不遇兕虎,入軍不被甲兵;兕無所投其角,虎無所措其爪,兵無所容其刃。夫何故?以其無死地”、“含德之厚,比於赤子,毒蟲不螫,猛獸不據,攫鳥不搏”(48)。神人不僅可以免於人世,還能免於自然之限,這也正是宋榮子“所猶有未樹”,其能免於人世,卻未能免於自然之限。

其次,神人之美。姑射山之神人,心如淵泉,形若處女,肌膚若冰雪,淖約若處子(49)。《説文解字》説:“凝,俗‘冰’。”“冰”為正字,“凝”為俗字(50)。《爾雅》曰:“冰,脂也。”郭璞注:“《莊子》云:‘肌膚若冰雪。’冰雪,脂膏也。”(51)“肌膚若冰雪,淖約若處子”説的正是如大家所熟知的“手如柔荑,膚如凝脂”(52)一樣的美人,而神人則更美得驚人。支離其形僅是用於自免於“殆往而刑”的人間世,在“無何有之鄉”,理想之人是形、神、德俱全,“德全者形全,形全者神全”(《天地》),吸風飲露、不食五穀而且不死,這也正是大家對美麗的仙人形象的描述和想象。

再次,神人超越時間。“乘天地之正,御六氣之辯”,歴來訓家各有不同,聚訟紛紜,但無論是釋為“陰陽風雨晦明”、“天地四時”,還是“平旦、日午、日入、夜半並天地之氣”、“雨暘燠寒風時”、“寒暑燥濕風火”(53),其本質是相同的,指的都是自然時序,即時間。“乘天地之正,御六氣之辯”、“騎日月”等,其實説的都是神人可以超越時間,而這也是神人可以入水不濡、入火不熱、不死的原因所在。因為“無論是肉體長生還是靈魂不死均還是時間中的事件,而真正的永恆或者同於無時間性,或者至少是一種以無時間性為基礎的狀態”(54)。無時間則無生死,超時間則可以入水不濡入火不熱,神人之遊可以超越時間,這也正是列子之遊“猶有所待者”,其御風而行,風則有時。

最後,神人超越空間。可以看到,神人乘着雲氣、御着飛龍,上可以闚青天,下可以到黄泉,揮斥八極充滿天地,並進而遊乎四海之外,行乎萬物之上,神超六合之表而至無窮之境、超越空間。大鵬、列子都只能乘風,而不能乘雲氣、御飛龍、騎日月;只能遊於四海之内、天地之間,而不能遊於無窮之境、超越空間。

綜上,神人不死且美,其遊超越時空、充滿美感,這便是莊子給我們提供的理想之人的理想之遊。不少論述者已經指出,這具有神話背景和深受楚文化影響,如畢來德(55);又如趙沛霖言,“莊子所説的神人聖人至人以及得道之人實際具有原始神話中諸神的面影,也是莊子心目中確實曾經存在過的原始諸神復活”(56)等。例如“神人不死”這一特點可見於《山海經》中多處神話已見前述,“神人乘雲氣御飛龍”這點也可見於《山海經》、《楚辭》等多處(57)。神話是人們對自然、社會現象的認識和願望,“在某種意義上,整個神話可以被解釋為就是對死亡現象的堅定而頑強的否定”(58)。莊子筆下的神人無疑是和神話中的描述相通的,而這也正好回到了前面已有所提及的:如果説莊子將神話中的“神木”降為寓言中的“散木”,顯示了寓言與神話的區别,是為了給世人揭示通往“神木”的路徑,並進而提出“逍遥”和“無何有之鄉”的話。那麽,將至人上升到具有神話特徵的神人,則是展示出了神人之遊的最高理想性和“無何有之鄉”的魅力。無怪乎,莊子自己也不禁在我們面前失聲驚歎到:“至人神矣!”

四、結 語

總之,在我們看來,《莊子》一書描繪的是一條到達“無何有之鄉”之路,如下圖所示:

(圖二)

首先,是從“仁義以化人”到“以造化化物”,即是從文木到神木的過程。“仁義以化人”有如文木,是求用世和有用於世之材,是有人己之分的外化和有為;“守宗以化己”猶如散木,求無用之用和不材,是有物我之分和有心之化;“以造化化物”有如神木,没有材與不材、用與無用,是無人己、物我之分和任自化,三者是有層次逐漸提升。

其次,是從忘“仁義以化人”到忘“造化以化物”,即是從散人到至人的過程。忘“仁義以化人”是忘掉社會,無功無名,從而去掉社會的種種束縛和限制,對應的是“回忘仁義矣”的階段,不求用世和有用於世之材,形同散木之散人;忘“守宗以化己”是忘掉自我,不益生恶死,從而去掉生死之束縛和壓迫,對應的是“回忘禮樂矣”的階段,其為視死生一體、生死無繫之畸人;忘“造化以化物”是忘化,無為無己,無心無化而甘冥乎“無何有之鄉”,其為至人。三者同樣是有層次逐漸提升,其進程“是通過忘掉社會回到自我而找到生命的價值,又通過忘掉自我回到自然而找到了永生之路”(59)。

再次,從圖中可以看到,在這個過程中,其次序是不必完全走完上層才能到下層的。例如,當身處散木階段時,就有兩種可能,一是在“化”的鏈條上繼續提升到神木階段,爾後通過忘化而到達“無何有之鄉”,一是從“化”的層次提升到“忘”的層次,來到其對應的畸人階段,繼而再忘化而到達“無何有之鄉”。再比如,身處文木階段,既可沿着“化”的層次依次提升而到達終點,也可以先上升到“忘”的層次,來到其對應的散人階段,繼而在“忘”的層次依次提升,實現“無何有之鄉”。

最後,是“無何有之鄉”。“無”是這裏最大的特徵,具體表現“彷徨無為”、“大而無封”、“終始無極”三大特徵。神人是這裏的理想之人,“逍遥”是這裏的標志,其真正的内涵是“遊”,包括宋榮子之遊、列子之遊和不死且美的神人之遊。

總之,《莊子》一書雖寫於現實之不逍遥,卻以“逍遥”開篇,提出了一“無何有之鄉”,呈現了一幅甚是美好的畫面:自由之人逍遥遊於無何有之鄉,而這抵達之路正是一個從文木到神木、從散人到神人的過程,因而也給世人留下了無限的遐想和嚮往。

[作者簡介]鍾波(1989— ),男,江西宜春人,南京大學文學院古代文學碩士研究生,研究方向為莊子和宋代文學,在《文藝評論》等刊物發表論文多篇。

【注释】

(1)洪亮吉《曉讀書齋初録》,卷下,清道光二十二年刻本。

(2)《莊子·天下》,見郭慶藩《莊子集釋》,王孝魚點校,中華書局2004年版,第1098頁。本文《莊子》原文若無特殊説明均引自此書,後引只注篇目和頁碼。

(3)焦循《孟子正義》,沈文倬點校,中華書局1987年版,第854頁。

(4)“是天地之委形也;生非汝有,是天地之委和也;性命非汝有,是天地之委順也”,《知北遊》,第739頁。

(5)前者見《大宗師》,第284頁。後者見《在宥》,第390頁。“吐”當為“咄”,“咄”與“黜”同,見王引之《讀書雜志餘編·莊子三十五條》卷上,第24頁。《莊子集釋》引,第391頁。

(6)林振湘《莊子大木意象探源》《,厦門教育學院學報》2004年第6卷第2期,第22頁。

(7)寓言是故事,其中的形象和情節坦承是虚構的,主角多是動物,但像人一樣説話行事、擁有人的興致和激情;神話雖也是故事,但是自然而然出現的,不是人為編出來的,主角是人,人們更願意把它們看成是真實的,見[美]查爾斯·米爾斯·蓋雷編著《英美文學和藝術中的古典神話》,北塔譯,上海人民出版社2005年版,第17~18頁。寓言脱胎於神話,是對神話的繼承和否定,與神話相比是一種自覺的有目的的藝術創作,見趙沛霖《寓言的起源與神話》,《先秦神話思想史論》,學苑出版社2002年版,第106、107、118頁。

(8)《大宗師》,第262頁。此後,賈誼在《鵩鳥賦》中幾乎照搬了這句:“且夫天地為爐,造化為工;陰陽為炭,萬物為銅,合散消息,安有常則?千變萬化,未始有極。”魯迅也指出“其外死生,順造化之旨,蓋得之於莊生。”(《漢文學史綱要》,第402頁)“千變萬化,未始有極”,在後文對“無何有之鄉”特徵的論述中亦可看到其淵源所在。

(9)朱謙之《老子校釋》,中華書局1984年版,第2頁。

(10)“胡可以及化,猶師心者也”,見《人間世》,第145頁。

(11)《天道》,第462頁;又見於《刻意》,第539頁。

(12)《書晁補之所藏與可畫竹》,《蘇軾詩集》,王文誥輯注、孔凡禮點校,中華書局1982年版,第1522頁。

(13)參見鄧聯合《“逍遥遊”釋論——莊子的哲學精神及其多元流變》,北京大學出版社2010年版,第16~17頁。

(14)依次見於《天下》,第1099頁;《馬蹄》,第336頁《;應帝王》,第293頁。

(15)《列子·説符》,楊伯峻《列子集釋》,中華書局1979年版,第267頁。

(16)有趣的是,孟子稱楊朱、墨子不行仁義、禮樂,“無父無君,是為禽獸”,而明代李贄則反過來稱“行仁義”之理學家為“被服儒雅,行若狗彘”,與莊子此處相同。

(17)“德蕩乎名,知出乎争。名也者,相軋也;知也者,争之器也。二者凶器,非所以尽行也。”(《人間世》,第135頁。)

(18)余英時《士與中國文化》,上海人民出版社1987年版,第121頁。

(19)原作“無知”,陳鼓應依奚侗之説改為“無如”,陳説見《莊子今注今譯》,中華書局2009年版,下簡稱“陳本”,第234頁。

(20)郭本作“道流而不明,居得行而不名處”,陳鼓應本據禇伯秀説及宣穎本改,見陳本,第546頁。

(21)如人所熟知的郭象、向秀注、成玄英疏、宣穎經解等;又,陳深説“‘縣’如倒縣之縣,困縛之義”(《莊子品節》,轉引自方勇、陸永品撰《莊子詮評》,巴蜀書社2007年版,第116頁)。今人如徐復觀先生結合時代背景、從精神自由角度出發解釋(《中國人性史論》,華東師範大學出版社2005年版,第237頁);崔大華概括總結了歴來對“縣解”的三種解釋途徑(《莊子歧解》,中州古籍出版社1988年版,第123~124頁)等。

(22)我們同時在《孟子》那裏也看到類似的用語,“當今之時,萬乘之國行仁政,民之悦之,猶解倒懸也”(《孟子·公孫丑上》,《孟子正義》,第186頁),後來演變為世人所熟知的“解民於倒縣”。有趣的是,孟子和儒家在這裏講唯有“行仁政”才能解民於倒縣,而在莊子來看,這恰恰是縣民於倒縣。此外,對於“解”之内涵及其演變,葉舒憲所論甚詳,其言“縣解”之喻或許有某種宗教心理學背景,具有生命禮儀主題,參見葉舒憲《莊子的文化解析》,陝西人民出版社2005年版,第475~485頁。

(23)郭本作“天之小人,人之君子;人之君子,天之小人也”,陳鼓應本依王先謙説改,今從,見陳本,第216頁。

(24)《論語·為政》,劉寶楠《論語正義》,高流水點校,中華書局1990年版,第46頁。

(25)“孰能以無為首,以生為脊,以死為尻;孰知死生存亡之一體者,吾與之友矣。”(《大宗師》)第258頁;又見於《庚桑楚》,第802頁。“死生有待邪,皆有所一體。”(《知北遊》)第763頁。

(26)《庚桑楚》,第802頁。此處之文襲自《齊物論》:“古之人其知有所至矣。恶乎至?有以為未始有物者,至矣,尽矣,不可以加矣。其次以為有物矣,而未始有封矣也。其次以為有封焉,而未始有是非也。”第74頁。

(27)唐君毅《人文精神之重建》,臺北學生書局1974年版,第359頁。

(28)王雱《南華真經新傳》,《道藏》第十六册,上海書店1988年版,第154頁。

(29)葉舒憲《莊子的文化解析》,第274頁。

(30)劉笑敢《莊子哲學及其演變》,中國人民大學出版社2010年版,第152頁。

(31)《經典釋文》,《莊子集釋》引,第335頁。

(32)林希逸《莊子鬳齋口義校注》,周啟成校注,中華書局1997年版,第149頁。

(33)[日]井簡俊彦《蘇斐教與道教》,東京1983年英文版,第437~439頁。轉引自葉舒憲《莊子的文化解析》,第270頁。

(34)陳世驤《論時:屈賦發微》,柯慶明、蕭馳主編《中國抒情傳統的再發現》,臺大出版中心2009年版,第414頁。

(35)張涅對歴代之説集録較詳,見《莊子解讀——流變開放的思想形式》,齊魯書社2003年版,第69~73頁;鄧聯合對諸説進行了分類梳理、概括總結,見《“逍遥遊”釋論——莊子的哲學精神及其多元流變》,第29~33頁;葉蓓卿以莊子逍遥義的歷史演變為研究對象,整理出從郭象到吴世尚的一條逍遥義歷史演變脈絡,見《莊子逍遥義演變研究》,學苑出版社2011年版。

(36)鍾泰《莊子發微》,上海古籍出版社1988年版,第4頁。

(37)王叔岷《莊子校詮》(下册),臺北中研院歴史語言研究所1999年版,第1416頁。

(38)徐復觀《中國藝術精神》,廣西師範大學出版社2007年版,第46~47頁。

(39)劉笑敢《莊子哲學及其演變》,第151~152頁。

(40)“莊子是用遊的態度與這個世界照面的,他對約定俗成的文學、神話、自然科學的穿梭自如的遊戲態度,對心靈遊戲的描繪,以及基於歴史、人生、自然具有循環運動這一特徵的認識而把歴史、人生當作遊戲的燭見,都表徵着莊子是用遊戲的眼光打量着這個世界的”,Michael Crandell,“On Walking without Touching the Ground:‘Play’in the inner Chapters of the Chuang-tzu”,Experimental Essays on Chuang-tzu,ed.By Victor H.Mair,Hawaii:University of Hawaii Press,1983,p.104 and below.轉引自包兆會《莊子生存論美學研究》,南京大學出版社2004年版,第30頁。

(41)包兆會《莊子生存論美學研究》,第30~32頁。

(42)王博《莊子哲學》,北京大學出版社2004年版,第112頁。

(43)胡樸安《莊子章義》,安吴胡氏《樸學齋叢刊》本,1943年版,第7頁。

(44)《莊子鬳齋口義校注》,第424頁。

(45)《列子集釋》,第46~48頁。陳鼓應先生引嚴靈峰先生説:“這顯然地,莊子引列子‘乘風’之事以為説。”見陳鼓應《莊子今譯今注》,第20頁。

(46)同上,第235~236頁。

(47)如“不死民在其東,其為人黑色,壽,不死”(《海外南經》)“;鐘山之神……不飲,不食,不息”(《海外北經》);“有神人面虎身,有文有尾,皆白,處之。其下有弱水之淵環之,其外有炎火之山”(《大荒西經》),袁珂《山海經校注》,上海古籍出版社1980年版,第196、230、408頁。

(48)《老子校釋》,第200~202、218~219頁。

(49)又見於《列子·黄帝》:“列姑射山在海河洲中,山上有神人焉,吸風飲露,不食五穀,心如淵泉,形如處女。”《列子集釋》,第44頁。

(50)許慎撰、徐鉉校定《説文解字》,卷一一下,中華書局1963年版,第240頁。

(51)郭璞注、邢昺疏《爾雅注疏》(十三經注疏整理本),上海古籍出版社2010年版,第254頁。

(52)高亨《詩經今注》,上海古籍出版社2009年版,第82頁。

(53)各家之説參見《莊子集釋》,第20~21頁;《莊子集解内篇補正》,第14~16頁;《莊子今譯今注》,第20~21頁。

(54)韓林合《虚己以遊世:〈莊子〉哲學研究》,北京大學出版社2006年版,第208頁。

(55)“人們常常提到莊子思想裏可能有薩滿文化的影響,説‘遊’這個動詞應該是指薩滿進入‘出神’狀態以後的神遊。”[瑞士]畢來德《莊子四講》,宋剛譯,中華書局2009年版,第57頁。

(56)趙沛霖《先秦神話思想史論》,第240頁。另,其又指出這裏存在着兩種無待和人神並列,人得道而逍遥物外、神得道而逍遥海外。《試論莊子的宇宙觀》,方勇主編《諸子學刊》(第三輯),上海古籍出版社2009年版,第19頁。

(57)“東方句芒,鳥身人面,乘兩龍”;“從極之淵深三百仞,維冰夷恆都焉。冰夷人面,乘兩龍”,《山海經校注》,第265、316頁。“駕飛龍兮北征”(《湘君》);“高飛兮安翔,乘清氣兮御陰陽”(《大司命》),洪興祖《楚辭補注》,中華書局1983年版,第60、69頁。“時乘六龍,以御天”(《周易·乾卦·彖辭》),見王弼《周易注》,中華書局2011年版,第3頁。

(58)[德]恩斯特·卡西爾《人論》,甘陽譯,上海譯文出版社1985年版,第107頁。

(59)惠吉興《論儒道“天人合一”的生命哲學》,《求索》1989年第4期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。