第五节 区域经济一体化的实证研究

首先介绍区域经济一体化的实证研究的背景。

对于政策制定者来讲,区域一体化静态理论没有太大的实用价值,因为该理论有很严格的假设前提。但对于政策制定者在考虑国家之间的合作、区域内的贸易、投资和劳动力的自由流动等方面,可以提供参考性的建议。对于自由贸易区和关税同盟的形成,不能从理论上给予准确的预期,因此推动了针对具体区域经济组织的数量实证研究。

区域一体化的数量实证研究主要是基于当代或历史的数据,对于来源于这些数据的参数进行经济检测和假设检验。实证研究主要是对于参与区域经济组织后的国家之间贸易量、商品价格、国家收入等数量进行检测,以表明区域一体化的效果。目前,对于区域一体化效果的研究主要采用可计算一般均衡模型(CGE)。CGE模型可以使经济学家能够更广泛地分析区域经济安排的各种具体效果,在静态模型中可以解决以前模糊的问题。

随着数量实证研究的增多,一些问题开始出现。虽然,区域一体化的数量研究可以测量区域贸易安排的收益和成本,但是不能非常接近任何一种理论模式。数量研究的结果非常宽泛,主要针对关税同盟中的贸易创造和贸易转向。有些学者也强调其他变量,如国内生产总值、工资和汇率水平和国内的贸易条件。后来的研究逐渐侧重区域经济组织的福利效应,尤其是在20世纪末,一些学者采用引力模型研究各种形式的区域经济组织的经济效果,主要包括欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织和拉丁美洲的相关自由贸易区。

一、区域一体化的早期实证研究

区域一体化的早期实证主要是针对早期形成的区域经济组织的经验进行数据分析,采用国际贸易流量对价格和进出口需求弹性进行实证研究。在这些早期实证研究中,主要针对区域经济组织内部贸易模式的影响。以欧共体为例,从1960年到1970年的扩张过程中,区域内部的贸易额从35%增长到49%;从1975到1981年的扩张过程中,区域内部的贸易额从49%增长到52%。从实证研究的结果可以看出,区域经济组织的形成能够推动区域内部贸易的扩张。相对应地,针对不发达国家组成的区域组织的早期调查发现,区域内部的贸易增长非常有限。在南亚,早期的南亚优惠区域安排经过实证发现,区域内的贸易从15%增长到20%。对于安第斯条约的区域组织,内部的GDP从0.1%增长到0.6%。

相对比较复杂的实证研究是针对欧共体的贸易,尤其是工业品的贸易。最成功的实证研究是杜鲁门(Truman,1969)和Prewo(1974)采用了贸易指数方法;Balassa (1967,1975)采用进出口需求弹性分析了收入弹性的高低将会影响贸易创造和贸易转移;Aitken(1973)采用引力模型分析了双边的贸易流动对贸易创造和贸易转移的影响。虽然,他们采用的研究方法有所不同,但实证结果都是欧共体的贸易创造效应高于贸易转移效应。值得关注的是Balassa(1975)开始研究欧共体的福利水平。他采用制造业的平均关税水平,证明欧共体的福利水平提高了0.15%。

对于欧共体的早期实证研究主要是在成员国之间的收益分配问题。有两位学者的研究非常重要。一是Balassa(1966)证明欧共体内部的贸易扩张主要是产业内贸易的扩张而不是产业间的贸易,他提出需要通过竞争使公司实现规模经济效果,提高区域的收益。第二位学者是Owen(1983),他检测了规模经济对欧共体产业的影响,研究得出结论,在1980年欧共体的规模经济有利于整体区域的GDP提高,从3%提高到了6%。

二、发达国家之间区域一体化的实证研究

欧盟是迄今为止进程最快、范围最广、层次最高、成绩最大的区域经济一体化组织。下面将选取它为北北型区域经济一体化的代表,简单分析这一类型区域经济一体化的实践效果。

欧盟的前身是欧洲经济共同体,1957年建立时的成员国只有比利时、荷兰、卢森堡、原联邦德国、法国和意大利6国。1973年,英国、丹麦和爱尔兰加入欧共体。1981年,希腊成为欧共体第10个成员。1986年,葡萄牙和西班牙加入后,欧共体的成员国总数达到了12个。在欧共体阶段,欧盟所取得的主要成就有:自1962年起实行共同农业政策;自1968年7月1日起取消内部关税,建立关税同盟,在这一时期还进行各国财政政策的协调,建立了欧洲货币体系;1992年底,正式结成“内部统一大市场”,实现了货物、服务、人员和资金的自由流动;1991年12月,欧共体12国签署了建立经济与货币联盟和政治联盟的《马斯特里赫特条约》,该条约于1993年11月正式生效,欧共体为其更高阶段欧盟所取代;1995年1月1日,随着芬兰、瑞典和奥地利三国的正式加入,欧盟成员国增加到15国;1998年5月,欧盟决定比利时、荷兰、卢森堡、德国、西班牙、法国、爱尔兰、意大利、奥地利、葡萄牙和芬兰等11国成为欧洲统一货币——欧元的创始国,自1999年1月1日起,欧元正式流通;2002年1月1日,欧元12国的货币终止流通,完全由欧元取代,标志着欧洲经济与货币联盟的基本完成。欧盟经过六次扩大拥有了27个成员。对于欧盟的实证研究主要在2000年以前。

欧盟成员国之间的区域经济一体化有利地促进了成员国贸易和经济的发展,其积极效应远远大于消极效应。

(一)静态效应

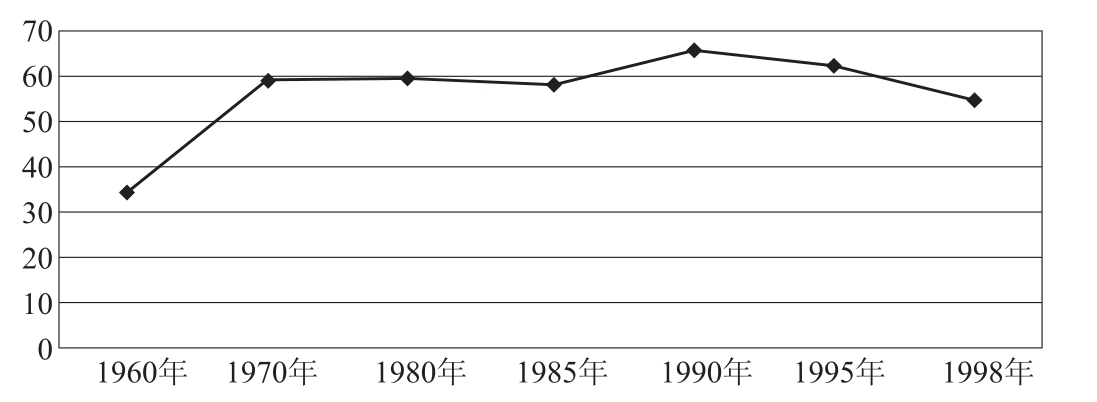

从静态效应来看,欧盟的贸易创造效应较为明显,而同时贸易转移效应要小得多。如图15.5.1所示,欧盟自建立以后,区内贸易发展迅速,占成员国贸易总额的比重由1960年的34. 5%上升到1998年的55. 2%。杜恩(Verdoom)和舒瓦兹在1972年的估算中认为,1969年欧洲共同体的贸易创造为100.64亿美元,贸易转移为10.68亿美元。另一项研究也表明,欧共体的贸易创造远远超过了贸易转移,二者之差额估计为2%~15%。

欧盟内部出口占其出口总额的比重(%)

图15.5.1 欧盟内部贸易

资料来源:世界银行.2000年世界发展指标.北京:中国财政经济出版社,2001:327.

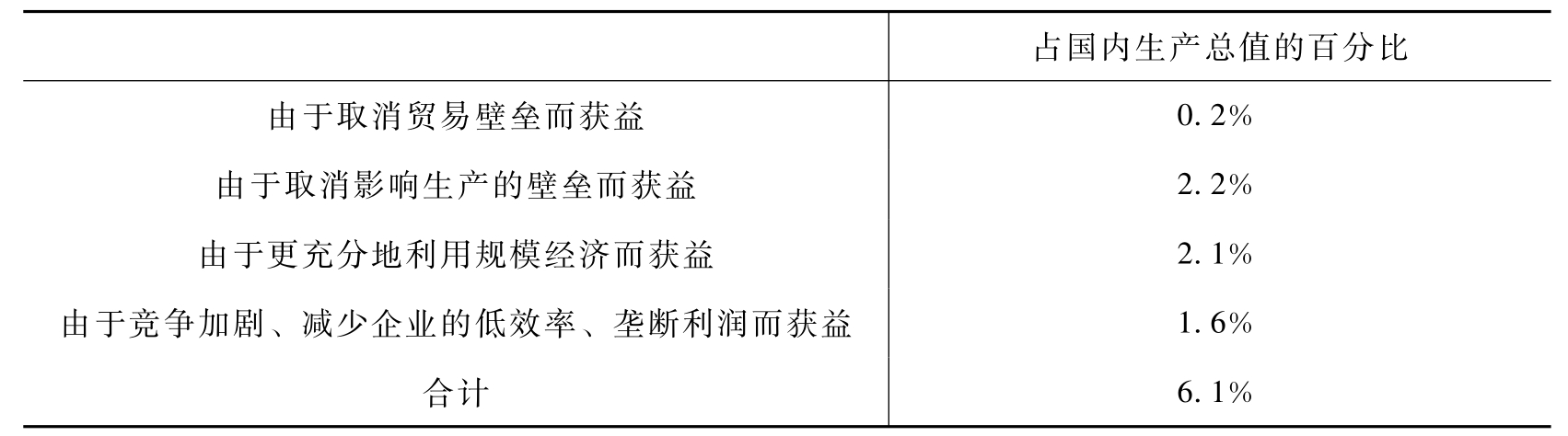

尽管存在一定的贸易转移效应,但根据大多数学者的研究,其贸易创造效应要明显超过贸易转移效应。例如:一些学者在对欧共体早期影响进行研究后认为,欧共体起初的贸易创造效应很小,但建立关税同盟后,欧共体对于扩大成员国的贸易和提高福利水平作出了重大贡献。切基尼(Cecchini)的一项关于欧共体1992年内部统一大市场的影响的研究报告指出,由于取消贸易壁垒而获得的利益要占国内生产总值的2.2%(见表15.5.1)。

(二)动态效应

其次,一般的研究结果表明,欧盟的动态效应也是积极的。例如:切基尼估计,1992年统一大市场建成后,由于更充分地利用规模经济而获得的利益占欧共体国内生产总值的2. 1%,由于竞争加剧而获得的利益占国内生产总值的1. 6%(见表15.5.1)。

表15.5.1 1992年统一大市场对欧共体经济福利影响的估计

资料来源:彼得·林德特:《国际经济学》,中国经济出版社1992年版,第223页

另外,Gaiorek,Smith和Vemables(1992),Haaland和Norman(1992)分析了不完全竞争结构下的欧盟的福利水平。他们的研究都考虑了具有共同市场的特征,并且在欧盟公司相同的产品在不同的国家制定相同的价格。后来,Harrison,Rutherford和Tarr (1994)建立了更广泛和复杂的模型,分析了欧盟公司之间的竞争效应。

总体来说,欧盟、欧洲自由贸易联盟、美加自由贸易区等发达国家之间的北北型区域经济一体化是相当成功的,在当代世界区域经济一体化的实践中具有很重要的示范效应,成为其他国家积极投入区域经济一体化的重要“动力源泉”。

三、南—北区域经济组织的实证研究

(一)南—北区域一体化的兴起和发展

20世纪80年代中期,世界经济发展出现了具有现代意义的全球化现象,各国经济相互依赖、相互渗透日益加深,阻碍生产要素在全球自由流动的各种壁垒逐步削减。80年代中期以来,尤其是冷战结束以来,世界经济全球化加速发展,成为世界经济发展的一股不可逆转的潮流。

在经济全球化的大背景下,地区经济一体化进程明显加快,程度明显加深。80年代中期以来,地区经济一体化组织数量大增,发达国家经济一体化程度日益加深、规模不断扩大,发展中国家也再次掀起了区域经济一体化高潮——成立或复活了许多南南型区域经济一体化组织。更引人注目的是,在世界各主要地区,出现了由经济发展水平悬殊的发达国家与发展中国家共同组建的各种类型、不同层次的区域经济一体化集团或组织。“世界上第一个最典型的南北型区域经济一体化集团——北美自由贸易区(NAFTA)已于1994年1月在美洲正式启动;在亚洲、太平洋地区一带有区域经济一体化性质的亚太经合组织(AFEC)已在运行,并向一个南北型区域经济一体化方向发展。”

(二)南—北区域一体化的实证效应

南—北区域经济组织中,北美自由贸易区是最具代表性的经济组织,所以,关于南—北区域经济组织的实证研究主要是以北美自由贸易区为案例。“北美自由贸易区(NAFTA)是迄今为止已经建成的第一个南北型区域经济一体化组织。总的来说,NAFTA是成功的,较大地促进了该地区贸易、投资和经济的增长,并且正在扩大它的范围,逐步向近乎覆盖整个西半球国家的美洲自由贸易区(FTAA)演进。”值得关注的是,墨西哥作为发展中国家成员从NAFTA中获益颇多,为发展中国家参与区域经济一体化提供了许多经验和启示。

关于NAFTA的实证研究主要体现在三个方面。两个方面是由Brown,Deardorff和Stern(1992),Roland-Horst,Reinert和Shiells(1992)采用CGE模型研究在不完全竞争条件下,规模收益递增时区域内公司的行为。其中Brown,Deardorff和Stern(1992)假定公司制定价格高于平均价格,而Roland-Horst,Reinert和Shiells(1992)假定公司制定价格等于平均价格。第三方面的研究是由Bachrach和Mizrahi(1992)采用比较简单的模型,假定完全竞争和规模收益恒定。所有这些研究都证明NAFTA对成员国都有益处,但是收益的程度非常宽泛。Bachrach and Mizrahi模型得到最小的收益,其中,加拿大的收益不显著,美国和墨西哥的GDP提高了0.32%;Roland-Horst,Reinert and Shiells模型得到最大的收益,美国是2%~3%,加拿大为10.57%。最大的收益者是墨西哥,它作为小国通过开放市场、出口农产品和劳动密集型产品获得很大的益处。而且通过建立自由贸易区,锁定了墨西哥改革开放的经济制度,这对于墨西哥来讲,非传统经济收益是难以计算的。

关于北美自由贸易区对区域内贸易额、吸引外资、就业的影响,研究机构和学者都进行了一定的实证研究。从1994年1月北美自由贸易协定开始实施到1998年三国间贸易额至少增长了2倍,1997年,墨西哥超过日本成为美国货物和服务的第二大市场,仅次于加拿大。至此,形成了完整的三角贸易区,墨西哥和加拿大彼此成为第三大贸易伙伴,列美国和欧盟之后(Naomi Adelson,1999)。加利福尼亚大学洛杉矶校区的学者同时还对北美自由贸易协定对就业的影响进行了实证研究。他们采用一个局部均衡模型对平均就业进行分析,该模型假设需求与生产力固定不变,有意夸大了对就业的负面影响。分析报告指出,在1990年至1997年间,由于自墨西哥的进口,美国30万人失业;同期,由于自加拿大的进口,美国45.8万人失业,平均每年9.4万人失业;尽管如此,在造成大批失业的同时,90年代每月仍能创造大约20万的就业机会(Raul Hinojosa et al.,2000)。有些学者对北美自由贸易协定对外资的影响也采用计量经济模型进行了实证研究。研究发现,从1990年到1998年,投入到墨西哥的外国投资增长了3倍,从299亿美元增长到833亿美元。向美国的投资份额从64.2%下降到61.8%;从1994年到1998年期间,每年流入墨西哥的外资达到102亿美元,比1990年增加127% (Edward W.Graham和Erika Wada,2000)。

1.南—北区域一体化对墨西哥的经济影响

评估北美自由贸易协定的总体影响方面,墨西哥可能受的影响最大。20世纪90年代以后,墨西哥保持了平均5%的经济增长,贸易与投资也迅速增长。墨西哥对贸易的依赖度从1983年的19.7%上升到1999年的58.7%,墨西哥从石油生产为主的国家成为以制造品出口为主的国家。劳动力以高速从农村流出。1960年,超过一半的墨西哥劳动力是农业人口,产出约占GDP的16%;到1999年,墨西哥的农业人员约占22%,产出仅占5%(Michele Veeman,2001)。

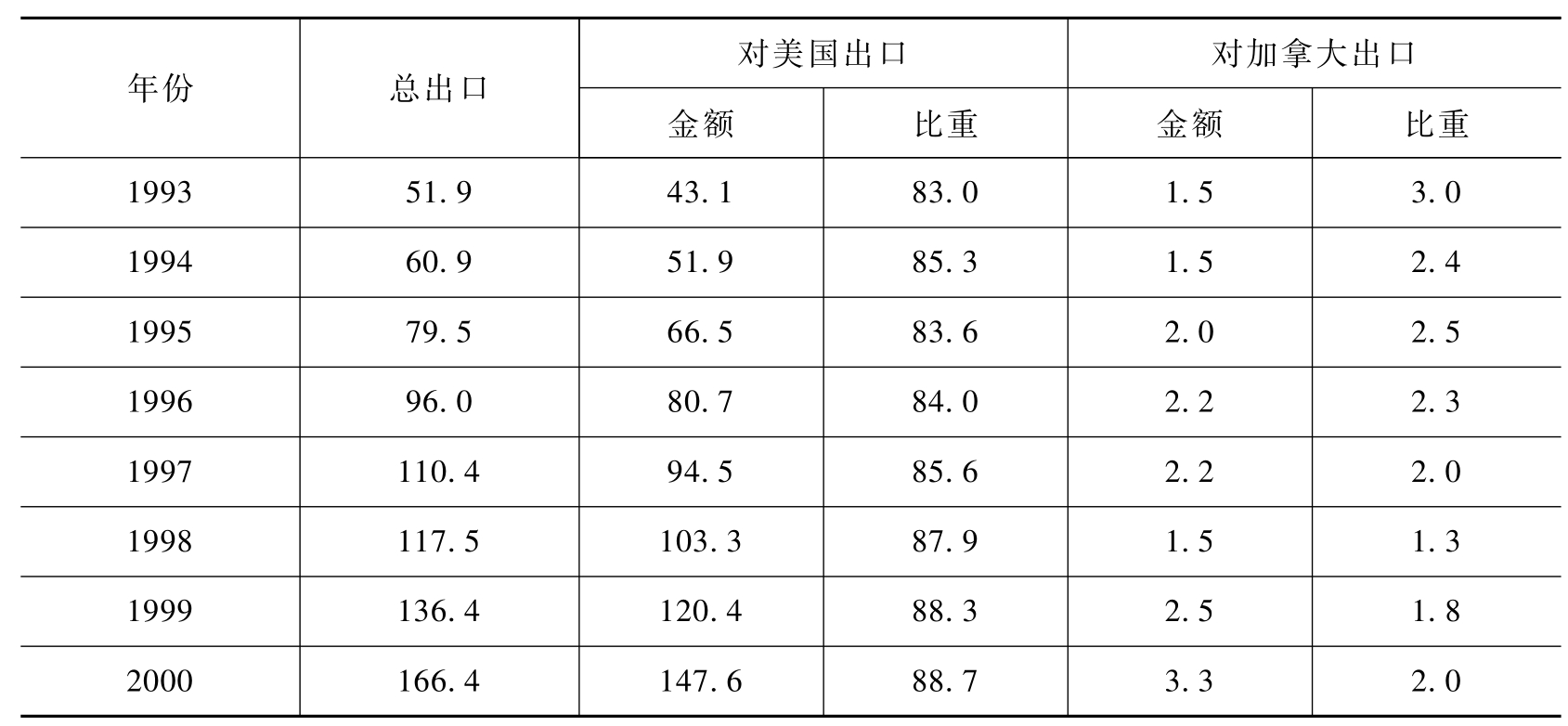

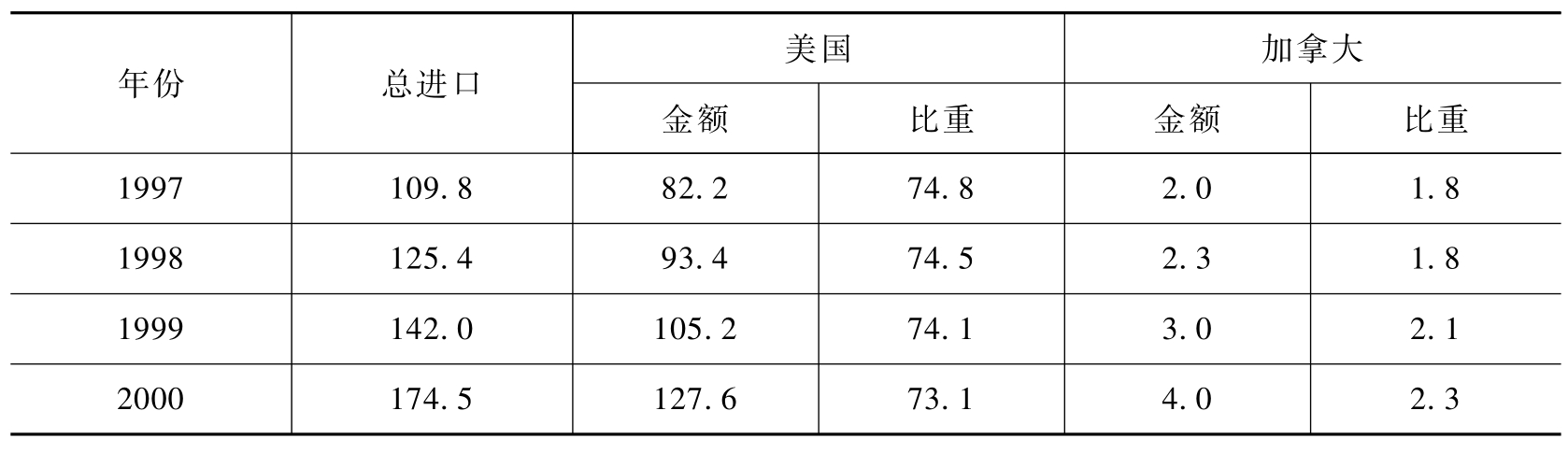

首先,NAFTA对墨西哥贸易的影响。在出口方面,加入NAFTA以后,随着美国和加拿大对从墨西哥进口产品的限制逐步取消,墨西哥向这两个国家的出口不断增加。如表15.5.2所示,1993-2000年,墨西哥对美国和加拿大的出口均有不同程度的增加,特别是对美国的出口增长十分明显,由431亿美元增加到1 476亿美元,7年里增长了2.4倍。同期,对美国的出口占墨西哥总出口比重也由83%上升到89%,增加了6个百分点。目前,墨西哥成为了仅次于加拿大和日本的美国第三大供应商。同期,墨西哥对加拿大的出口也由15亿美元增加到33亿美元,也增长了两倍多。目前,加拿大已成为墨西哥的第二大出口市场。

表15.5.2 墨西哥对美国和加拿大的出口 10亿美元,%

资料来源:国际货币基金组织:《贸易方向统计》有关各年

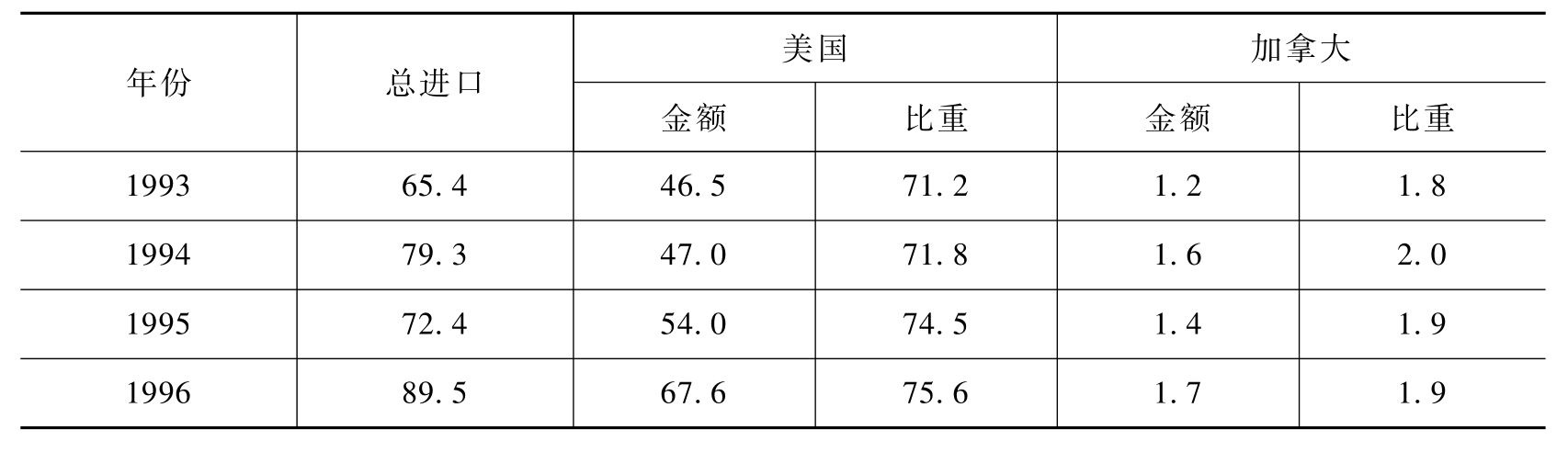

在进口方面,按照北美自由贸易协定的要求,墨西哥的国内市场也要逐步向美国和加拿大开放。随着墨西哥国内市场的开放,来自美国和加拿大的进口也在增加。如表15.5.3所示,1993-2000年,墨西哥来自美国和加拿大的进口均有不同程度的增加,特别是来自美国的进口增加迅猛,由465亿美元增加到1 276亿美元,增幅接近2倍。同期墨西哥来自加拿大的进口由约12亿美元增加到40亿美元,占墨西哥总进口的比重也有所上升。

表15.5.3 墨西哥来自美国和加拿大的进口 10亿美元,%

续表

资料来源:国际货币基金组织:《贸易方向统计》有关各年。

其次,NAFTA对墨西哥利用外资的影响。任何区域经济一体化都可能带来一定的投资效应,NAFTA也不例外。根据有关学者的研究结果,NAFTA的成立吸引大量的外资涌入墨西哥,其对墨西哥吸引外资的影响是积极的。迈哥斯·布姆斯姆(Magnus Blomstrom)和(Ari Kokko)通过研究后,发现北美自由贸易区成立前后流入的外国直接投资增长很快,对墨西哥的经济影响显著。亚历克斯·E·费尔南德斯通过研究也发现北美自由贸易区给墨西哥带来巨大的外资效应。加入NAFTA给墨西哥带来的外资流入效应可分为两个方面:首先是区内外资的增加,即来自美国和加拿大资本的增加。随着NAFTA投资自由化规则的实施和服务业的开放,为占领墨西哥的国内市场,大量的美国和加拿大的资本涌入墨西哥。墨西哥的廉价劳动力对这两个国家的资本有很大的吸引力。另外是区外资本的进入。由于墨西哥与美国和加拿大市场的逐步一体化,NAFTA以外的企业为分享北美统一大市场的好处,避开北美自由贸易区原产地原则所设立的贸易壁垒,便把墨西哥作为进入北美统一大市场的“切入点”,而在墨西哥大量投资设厂。这便是所谓的“关税工厂”。

在墨西哥利用的外资中,绝大部分来自于美国和加拿大,特别是美国。根据墨西哥驻美国使馆“贸易与NAFTA”办公室的统计,1994-2000年来自美国和加拿大的外资占墨西哥外资总额的68%以上。随着外资流入规模的不断扩大,外资在墨西哥经济发展中起到了很重要的作用。

2.南—北区域一体化对发达国家经济的影响

南北型区域经济一体化虽然使参加国都不同程度地受益,但因现有的和可预料的时期内形成的南北型区域经济一体化集团普遍以发达国家为主导和核心,他们对集团的运行机制和规则具有更多的发言权和影响力,因而,发达国家受益的程度更大。具体而言,参加南北型区域经济一体化集团会使发达国家获得如下好处:

第一,发展中国家成员贸易壁垒的削减或拆除,有利于发达国家成员获得更稳定、可靠的商品销售市场,从而减轻发达国家之间日益加重的市场竞争和保护主义压力。

第二,发展中国家投资壁垒的削减或拆除,使发达国家成员获得更可靠的资本和技术输出市场,进而支持其相对疲软的经济增长率,缓解日益加剧的结构性失业压力。

第三,随着发达国家之间经济摩擦和竞争的加剧,与发展中国家组建区域经济集团,有助于发达国家凭借集团力量增强竞争实力。

第四,南北型区域经济一体化为发达国家跨国公司的发展提供更为广阔的空间和更为有利的条件,从而成为发达国家经济发展的重要推动因素。

以NAFTA为例,Roland-Horst和Reiner,Shiells通过实证得出结论,美国与两个相对小国结成关税同盟,虽然会由于减少从区域外的国家进口而产生贸易转移,但是,这种贸易转移效应相对于区域带来的竞争效应要小的多;Brown,Dearorff和Stern通过实证得出,NAFTA带来的规模经济效应将扩大区域的贸易量和提高福利水平。

南北型区域经济一体化在总体上推动发达国家经济发展的同时,也必然促使发达国家进一步分化。发达国家分别参加不同的区域集团以及发达国家在所参加的经济集团中获得利益的不均衡,均会使他们的经济发展条件差别扩大。

3.南—北区域一体化对世界经济的影响

Brown,Dearorff和Stern采用模型证明NAFTA将会对区域外国家产生溢出效应,贸易转移效应非常小,可以忽略不计。从理论上看,南北型区域经济一体化这种新型的国际经济合作组织形式符合世界范围生产力发展的客观要求,因而必将大大推动世界经济的发展。首先,由经济发展水平、资源条件、经济结构不同的发达国家和发展中国家组成的南北型区域经济一体化组织或集团的发展,有利于各类国家实现优势互补,使国际分工合理化,进而促进世界经济的发展。其次,区域内各种贸易壁垒的拆除,商品流动的自由程度大大提高,贸易创造与贸易转移效应使区域内部贸易量增大,区域内成员国的经济增长速度提高,必然导致对原料、资本、技术及劳务的需求增加,从而推动集团内外贸易的增长,使国际贸易量增加。国际贸易的发展,又将成为推动世界经济繁荣的重要因素。第三,发达国家的商品、资本和技术流向发展中国家的数量将会不断扩大,从而进一步推动发展中国家经济成长,从而使整个世界经济更富活力。第四,南北型区域经济一体化的发展将促使世界不同发展层次的国家之间进行宏观经济政策协调,进一步加大国家之间的融合程度,使世界和平共处。南北型区域经济一体化的出现,标志着世界经济一体化发展进入新阶段,必将推动世界经济一体化和全球化的进程,从而促进世界各国、各民族的联系与合作,促进世界的和平与发展。

四、南—南区域一体化的实证研究

从20世纪50年代起,发展中国家之间就酝酿发展区域经济一体化。1960年,最早的两个南南型区域经济一体化组织——中美洲共同市场和拉丁美洲自由贸易联盟——正式诞生。到目前为止,发展中国家间已经建立起100多个区域性经济集团。其中,比较著名的有:拉丁美洲的中美洲共同市场、南方共同市场、加勒比共同体、安第斯条约集团、非洲的西非经济共同体、南部非洲发展共同体、亚洲的东南亚国家联盟等。

发展中国家最初组建区域性经济集团时,企图通过发展区域内贸易和经济合作来实现工业化和经济发展。但是,近半个世纪的实践证明,发展中国家的区域经济一体化并没有达到预期的目标,更没有取得像发达国家区域经济一体化那样的成功。正如兰厄默和谢默之所总结的,“至今还找不到一个发展中国家的区域一体化促进了发展的例子”。罗布森在总结非洲区域经济一体化的效果时也指出:“事实上情况就是如此,非洲的贸易集团几乎没有一个是成功的。从发展贸易和加快增长看,大多数集团都未能产生立竿见影的、重大的效果”。

(一)南南型区域经济一体化的静态效应

关于不发达国家之间组成的区域经济组织的数量实证研究,其假设是完全竞争条件和规模收益恒定的条件,消费者在不同的国家消费差异产品。Deaton和Muellbauer采用了理想的需求系统(AIDS),Armington(1969)采用恒定弹性替代函数对区域经济组织对成员国的影响进行了研究。

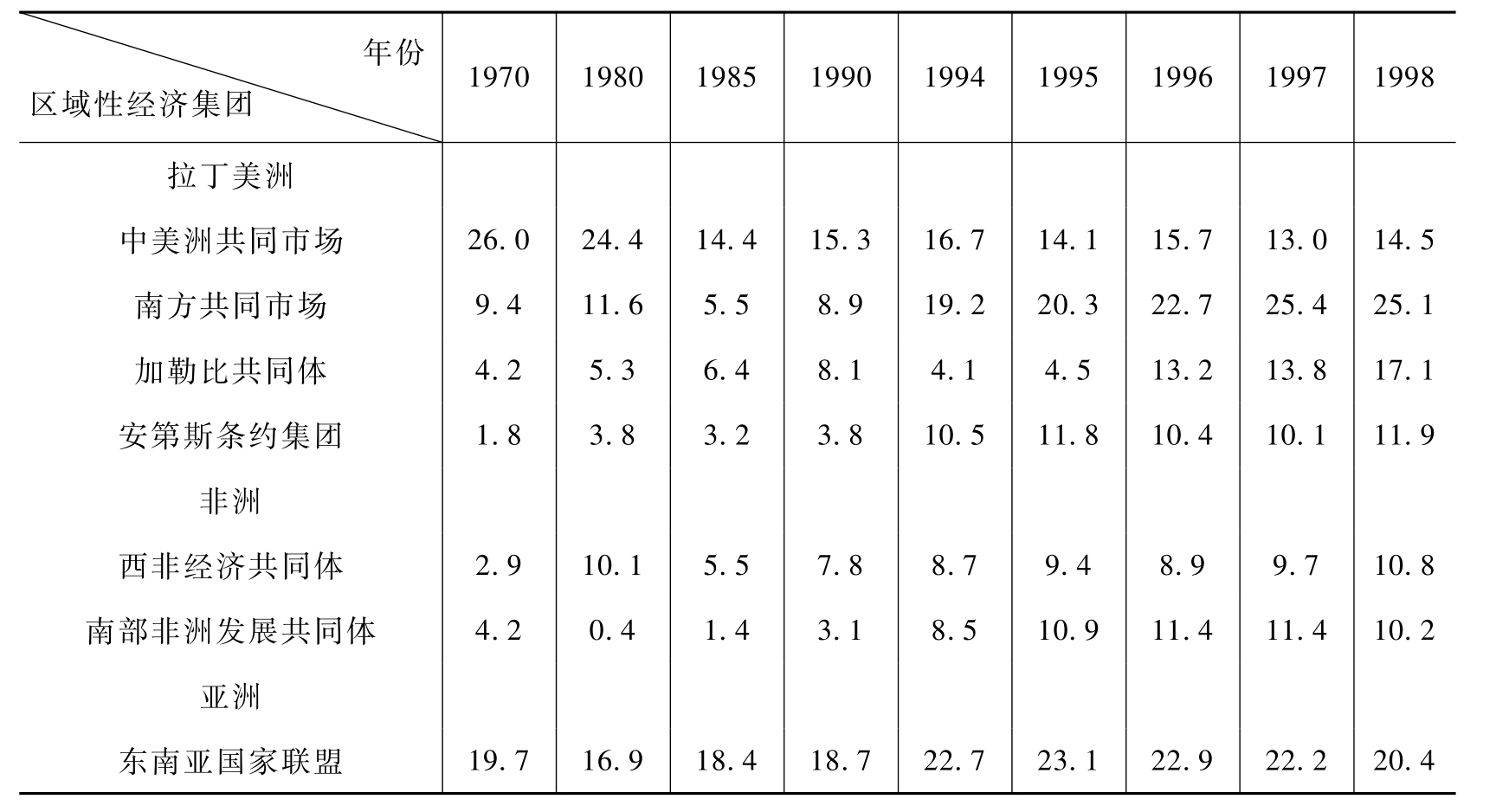

衡量区域经济一体化实际效果最基本的标志是其贸易创造效应和贸易转移效应。表15.5.4反映的是主要发展中国家区域性经济集团内部贸易额的变动情况,从该表可以看出,即使不扣除贸易转移效应,各个发展中国家区域性经济集团的内部贸易增加值也是微不足道的,有的甚至还有一定程度的下降。

表15.5.4 南南型区域性经济集团的区内出口占该区总出口的比重 %

资料来源:世界银行.1999世界发展指标.北京:中国财政经济出版社,2000.

南南型区域经济集团的区内贸易比重增长有限,有些甚至是下降的。如上表15.5.4所示,在20个主要的南南型区域经济集团中,1970-1998年增长幅度最大的是南方共同市场,为15.7%,另两家为加勒比共同市场和安第斯集团,分别增长了12.9%和10.1%;区内贸易比重增长幅度超过10%的只有3家,占南南型区域经济集团总数的15%。其中,区内贸易比重增长幅度在1%~10%之间的只有4家,占20%;区内贸易比重增长幅度在1%~5%之间的也只有5家,占25%。也就是说,在20个主要的南南型区域经济集团中,有近一半的区内贸易比重几乎没有增长甚至下降,区内贸易比重增长幅度在5%以下的达到了65%,区内贸易比重增长幅度在10%以下的达到了85%。显然,就一般而言,南南型区域经济一体化并没有带来区内贸易的较大增长,有25%的南南型区域经济集团的区内贸易比重甚至是下降的。

Dorose(1995),Lewis和Robinson(1996)进行实证得出,AFTA的贸易创造效应超过贸易转移效应,区域的整体福利水平将会提高。Dorose设计的模型没有考虑多边贸易体系给AFTA带来的效果,而Lewis和Robinson考虑了乌拉圭回合对区域的影响,并采用AIDS需求体系和内生模型进行了研究。他们的研究结论是建议AFTA推动多边贸易自由化替代区域自由化。Lewis,Robinson和Wang(1995)实证了亚太自由贸易区,发现贸易转移效应相对下降。其中,东亚国家和日本能够获得实质性效应,四个小国享受的福利少于0.5%。Hinojosa-Ojeda,Lewis和Robinson(1995)使用了当初研究NAFTA的模型,主要集中研究农产品和劳工移动问题。结果表明,成员国将会得到很大的经济利益,但对于福利水平的影响不能确定。Years(1997)对南锥体市场进行了实证研究,通过采用比较优势指数方法分析,区域内的贸易模式需要调整。Am jadi和W inters(1997)采用CGE模型证明成员国将会从区域中获得利益。

尽管一些南南型区域经济一体化的内部贸易有所增长,但有关的研究结果表明,这种内部贸易的增加一般不是贸易创造效应带来的,而是来自于贸易转移。例如:1976年,威尔默分析了中美洲共同市场的一体化效应,他发现中美洲共同市场对非耐用品有明显的贸易转移作用。

(二)南南型区域经济一体化的动态效应

国外许多学者对发展中国家区域经济一体化的动态效应,如规模经济效应等,也进行了量化分析,比较一致的看法是,发展中国家区域经济一体化的动态效应同静态效应一样不明显。例如:1979年,威尔默在分析中美洲共同市场的动态效应时指出,中美洲共同市场鼓励寡头垄断行为(如瓜分市场),而不鼓励专业化和规模经济。1979年卡诺伊探讨了拉美区域经济一体化的动态效应,1980年皮尔逊和英格拉姆分析了加纳和科特迪瓦的动态效果,他们分析得出的结论是南南区域一体化未能增加规模经济的预期效果。

总之,无论从静态收益还是从动态收益来讲,发展中国家区域经济一体化的实践都不是十分成功的。这是国际学术界关于南南型区域经济一体化实践的普遍结论。正如罗布森在考察南南型区域经济一体化时所指出的:“对第一次区域经济一体化浪潮(系指传统南南型区域经济一体化)中一体化运作进行的详细研究显示的是一派失败景象,只有少数区域化动议完全兑现了贸易自由化和财政与关税协调的承诺。即使是成功实施了一体化计划的例子,大多数也都未能在集团内贸易扩展、区域内专业化分工和提高增长率这三个方面有很大提高。”

五、发达国家为主的区域经济一体化比发展中国家为主的区域经济一体化成功的原因

在区域经济一体化组织蓬勃发展的今天,并不是所有的区域组织都取得了预期的理想效果。根据实践的效果发现,北—北区域合作与南—北区域合作运行的比较成功,而南—南合作发展比较缓慢,效果不太理想。究其成功的原因和失败的教训,可以从以下几个方面进行分析:

(一)以发达国家为主的区域一体化组织运行成功的原因

以发达国家为主的区域一体化组织运行成功的原因主要在于以下三点。(1)成员国之间的发展水平比较接近,并且发展水平较高。发展水平接近的成员国组成区域组织,彼此都不会成为负担,而且由于发展水平较高,可以在某些产业可以通过生产差异性产品,在重叠需求的推动下,实现规模经济,彼此都在规模经济决定下的贸易结构下获得利益。(2)发达国家之间易于在宏观经济政策领域实现协调。由于成员国之间发展水平接近,在宏观经济政策目标的设定上易于取得一致,成员国政府在相互谈判协调贸易政策、汇率政策等方面容易取得满意的成果。这不仅有利于降低合作的成本,还有利于成员国之间实现微观层面的合作,推动一体化的深化。(3)发达国家之间的一体化容易形成共同市场。亚当·斯密曾说过,市场的大小决定了分工的程度,分工的程度决定了效率的高低。发达国家一般都具有完善的市场体制,政府对经济的干预程度较低,如果成员国之间降低了关税壁垒,商品在区域内完全自由地流动,就会自然形成共同的市场,而市场激发出的效力,是任何政府决策所不能替代的。因此,共同的市场将会对一体化的发展起到巨大的推动作用。

(二)发展中国家之间进行区域合作发展缓慢的原因

发展中国家之间的合作相对不太成功,主要在于三个方面的原因。(1)发展水平较低,缺乏贸易合作的基础。作为反映一国各产业部门之间相互关联、相互依存的产业结构方式,不仅显示了一国的经济发展水平,而且也是一国对外贸易的主要影响因素。发展中国家之间的合作,由于彼此发展水平较低,产业结构存在类似性,难以形成产业间贸易,同时,又由于发展水平低,难以生产差异产品,成员国间不能形成产业内贸易。(2)发展中国家市场狭小,难以形成紧密的国际分工。发展中国家常常采用封闭经济体制,长期压抑形成了狭小的市场,即使从封闭转向开放,难以很快实现规模经济,分工的程度受到限制。发展中国家往往主要以劳动密集型、资源密集型产品为主,受技术和资本的限制难以实现深加工,成员国之间不能形成紧密的分工模式。(3)成员国对区域的依赖度较低。成员国发展水平较低,缺乏合作的空间,贸易创造效应降低;大多发展中国家从发达国家寻求广泛的市场,形成垂直产业分工和水平产业分工综合的贸易分工模式,因此,发展中国家之间的合作贸易创造效应较小,贸易转移效应加大,整体的经济效应不明显。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。