活跃在祖国三北——阿尔泰、大青山、兴安岭漫长疆域中的北方18个少数民族,其语言共出一源,虽然彼此大同小异,亲疏栉比,但和汉语的结构类型却都迥然有别。并且,由于历史上诸民族的文化交流,兼并扰攘,生活杂居和经济往来,语言间的相互影响也极其复杂,以至于我们很难对今天北方诸语言的相似现象作出发生学、类型学或地域学的科学判断。但是有一点毋庸置疑,三种结果都有语言接触的媒介作用,而这种媒介又是在双语社会中逐渐由小变大,使作用对象由量变到质变的。以今证古,由果溯因,即可管中窥豹,烛幽发隐。因此,笔者只想就本人在研究生期间涉足三北民族地区所获得的现实材料和民族学者提供的语言简志材料,从社会语言学的语言接触角度对双语(本文的双语包括多语)社会及其汉语对诸民族语的影响作一共时平面的初探,以求达到理论概括的效果。

一、三北民族地区双语的层级性

阿尔泰语系三个语族在三北地区从西到东的分布是:突厥语族:维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语、乌孜别克语、塔塔尔语、撒拉语、裕固语;蒙古语族:蒙古语、东乡语、保安语、恩格尔语、土语、达斡尔语;满—通古斯语族:满语、锡伯语(集中在新疆使用)、赫哲语、鄂伦春语、鄂温克语。

可是长期以来,由于汉族人口多,经济文化先进,特别是解放近40年来的统一建设和戍边屯垦,内地汉族移民不断北征,三北民族地区的小聚居局面基本解体,除了少数村庄以外,几乎是“哪里有人群,哪里就有汉族人”。与此同时,各兄弟民族之间也由聚居逐渐变成杂居,地区性的大民族也相继有人移入小民族中去。各民族亲如一家,共同发展经济和文化,共同建设和保卫北疆,可谓空前喜人,又可谓大势所趋。但共同的地域和共同的经济生活必须以共同的心态和共同的语言为必要前提。正如列宁所说,“语言的统一和语言的无阻碍的发展,是保证贸易周转能够适应现代资本主义而真正自由广泛发展的最重要的条件之一。”[1]只不过我们今天是建设社会主义现代化国家,语言的使用问题在多民族杂居地区就显得十分重要了。因为语言是当地调整人际关系的必要手段,也是沟通民族感情的桥梁,要想突破民族之间的语言障碍,首要的就是民族地区公民的双语化问题。事实上,在民族杂居,和睦相处,共同建设新生活的合作中,各民族语言集团都在自然调整和扩大自己的语言能力,并在双语化的道路上迈出了各自的步履。

目前三北民族地区按人口分布的双语层级树形图大致如下:

使用汉语的人口最多,称得上是三北民族地区的共同语。在三北各个民族聚居区中不但都有汉族人,而且各个少数民族也大都谙通汉语,所以汉语处在一节点上,说明它的涵盖面是全体的,并且汉族人多数只会汉语,基本上属单语制。处在二节点上使用维吾尔语、蒙古语、满语的人,除了会母语外,一般只通汉语,是纯粹意义上的双语制。处在三节点上的语言较多(其中有的语言是否算四节点语,由于笔者调查不够,只好暂放此级),使用这些语言的民族,其人口都相对少些,他们不仅通母语和汉语,而且不少人说地区性的民族共同语,即二节点上的维、蒙、满语。特别是在新疆,说突厥诸民族语的人大都能懂维语,只是程度不同。

处在三节点上的民族基本上属三语制。处在四节点上的语言,如新疆伊犁察布查尔的锡伯族不仅能说锡伯语,而且会三节点上的哈萨克语、二节点上的维吾尔语、一节点上的汉语,难怪维族人称赞锡伯族是“翻译族”。与锡伯语平行——伊宁市郊的乌孜别克族除会母语外,也多会汉、维、哈语。但是三节点上的哈萨克人会锡、乌语的人却罕见。此外,当地的有些蒙族人除母语外,也会汉、维、哈语。可见,处在四节点上的语言属四语制。四个节点实际是四个层级。说下一节点语的人基本上通上一节点语,而说上一节点语的人大都不会下一节点语,只能上通,不能下递。越往下,其语言影响范围越小,越往上,其语言影响范围越大。汉语的影响显然波及全体民族语了。

为了形象说明汉语在双语社会中的影响范围,我们不妨举“北京——新疆——伊犁——察县”的双语使用范围按宽窄用横线长短作一具体示意:

1.汉语三北地区通用

2.维吾尔语新疆全区通用

3.哈萨克语伊犁全州通用

4.书面满语察布查尔县通用

5.锡伯语牛录内通用

从锡伯族本身来说,多数人是通这五种语言的,但掌握程度却因人而异,一般是所属阶层和居住地成正比。常年住在农村、不识文字的农民一般只会牛录内通用的锡伯口语(例如依拉齐牛录语和孙扎齐牛录语不同),但汉语也知道一些;住在城镇的工商企业工作者要读书看报,见识多些,故增会书面满语这个察县通用语(察县人叫通用锡伯语,实际上是1948年对满文字母稍加改变而人为把满语换成锡伯语的名字而已)[2],汉语也稍好些;县乡一级民族干部要领导当地多民族的工作,故除锡伯、满语外,也通哈萨克语这个伊犁州的通用语,维语当然也懂一些,汉语就比较熟练了;知识分子如教师,要教各族学生,经常去州、区学习或进修,所以似乎在前述阶层的双语基础上,维语这个全区共同语也较好些,而汉语不但能说,语音也标准些了;至于外勤人员,经常出入嘉裕关,受内地影响,不但会锡、满、哈、维诸语,说汉语也接近普通话了。可见,本民族内五种阶层的人除母语外,也都懂汉语。汉语在最外圈,它几乎包孕了一个民族的所有说话者,其影响锡伯语的程度是任何别的民族语无法比拟的。

从各圈所辖的母语看,大圈影响波及小圈,小圈由于社会和交际的需要,不得不接受冲击。一般来说,圈数越大,语言本身受影响越小,其结构系统的固有性越容易保存;圈数越小,语言本身受影响越大,其结构系统的固有性越容易松化。把这个圈拉开排成线形,从里到外延伸,可形象反映出从农村、县镇、小城市、中城市、大城市逐渐使多语制到双语制再到单语制的地域性渐进推移。正像圈中数字所示那样,以锡伯口语为母语的察布查尔依拉齐牛录人可懂五种语言,只会满语书面语的察县人(一般也都会锡伯口语)理论上可懂四种语言,伊宁市的哈萨克族人会哈、维、汉三种语言,乌鲁木齐市的维族人会维、汉两种语言,而北京市的汉族人一般只会汉语一种语言了。

既然越小的民族,其语言包袱背得越重,作为运用多语制的语言社团就不可避免地会使外族语对自己的母语产生干扰和影响。U.Wein—reich指出:“如果同一个人交替使用两种或两种以上语言,那么这些语言可说是处于互相接触中。”[3]在并列双语制到主从双语制再到实际上的单语制的总趋势中,双语个人语言替换和母语变异的情况值得重视。在民族双语地区,一个人处于社会地位多向聚合的交叉点上,运用语言时首先是语言主体的社会地位和语言客体的民族身份这两个坐标决定他选择用什么语言作为交际工具。例如本人曾访问过的伊犁察布查尔的爱新舍里镇镇长,作为锡伯族乡民,他见到锡伯农民要说锡伯语;作为多民族杂居的哈萨克自治州里的一个基层干部,他见到哈萨克牧民,要说哈萨克语;作为全新疆内从事民族商业经济的活跃分子,他见到维吾尔商人要说维语;作为国家职员,面对越来越多的汉族移民和知识分子,他要说汉语。适应民族聚居地区过去形成的某些“认话不认人”的习惯,现在的双语民族基本上能做到“见什么民族说什么语言”。依据各种不同的条件交替地使用A语言或B语言,不断地进行语言代码的转换,有时一日要换说几次。由于交替对象不止一个,甚至一次谈话就要反复交换语言代码,所以时而出现语言混同或语法用A语,词汇用B语,语调用C语的杂糅现象。交谈者这样做多半是为了达到某种交际的多重效果,或者仅仅是为了表示交谈双方的亲密和友谊。双语的这种特殊功能,充分体现了语言结构性和系统性之外的社会性和多元性的优点,它达到了既传递真实信息又传递社会信息的双重的效果。

在民族地区丰富的双语交际中,汉语的使用频率仍然是最高的。公共场合、政府机关、学校、商店、车站、码头,虽然挂的门牌是汉满、汉蒙、汉维、汉哈、汉锡等两种文字,但实际上汉语使用频率却高于诸民族语使用频率之总和。原因是民族地区也是汉族人口最多,发达的经济文化赋予汉语的社会功能最大。上述多语会话的场合,交替运用几种民族语,但各个语言的实用价值远非平衡。换讲民族语多半是为了取悦民族母语者,而说汉语多半是为现代文明的需要所迫。“见什么民族说什么语言”固然最好,可是“见什么民族都说汉语”至少在除偏僻农村外的一切地方都是行得通的。实际上,民族地区不光是人口占多数的汉族人多是单语制(会说民族语的汉族人较少),就是少数民族出外办事,遇到多民族人群也是通讲汉语。汉语作为民族地区中介语的扩张趋势已经自然形成,特别是一些少数民族出身的知识分子和民族地区一些超前意识的文化青年乐于接受汉族先进的经济文化,易于接受国家新生事物和新的表达形式,加之建设、改革、开放、搞活中产生了许多全国通用的现代化术语,必定通过汉语传播给每个城镇和乡村。汉语词汇通过民族母语者的双语干扰和先进分子的率先介入,一个个甚至一批批进入民族语内部。随着双语社会中大量的语言接触,汉语自觉不自觉地干预了民族语的发展方向。

二、三北民族语汉借现象的趋同性

三北民族地区复杂的双语社会环境为汉语向民族语大面积地干扰和渗透创造了先决条件。在西北、华北和东北漫长的语言接触第一线,汉语施加给民族语的影响是巨大的。这首先是一批批的汉语借词就像不断流动到边疆的内地移民一样,流进了三北地区诸民族语的结构系统内部。虽然阿尔泰语系三个语族的各民族语都有其不同的内在结构规则和演变规律,但由于共同受汉文化的强烈影响,在汉语借词的选择、吸收和使用上,却有着明显的趋同性。

汉借词的选词内容尽管表面看只言片语,“支离破碎”,给人一种杂乱而不成系统之感,但在背后都隐藏着一种趋同的规律。这主要体现在政治词汇、文化词汇和生活词汇的借用上。

政治借词

政治借词普遍一致,是因为政治词汇必须传到每村每户,家喻户晓,影响所至几乎要穷尽三北地区所有的社会环境。特别是全民、集体所有制生产和从中央到地方上下一致的形势教育,北京的汉语普通话信息通过广播、电视、电影、文件、报纸,迅速传遍祖国每个社群,因而相距遥远、民族复杂的不同语言有了相同的汉借政治词汇,就不难理解了。

文化借词

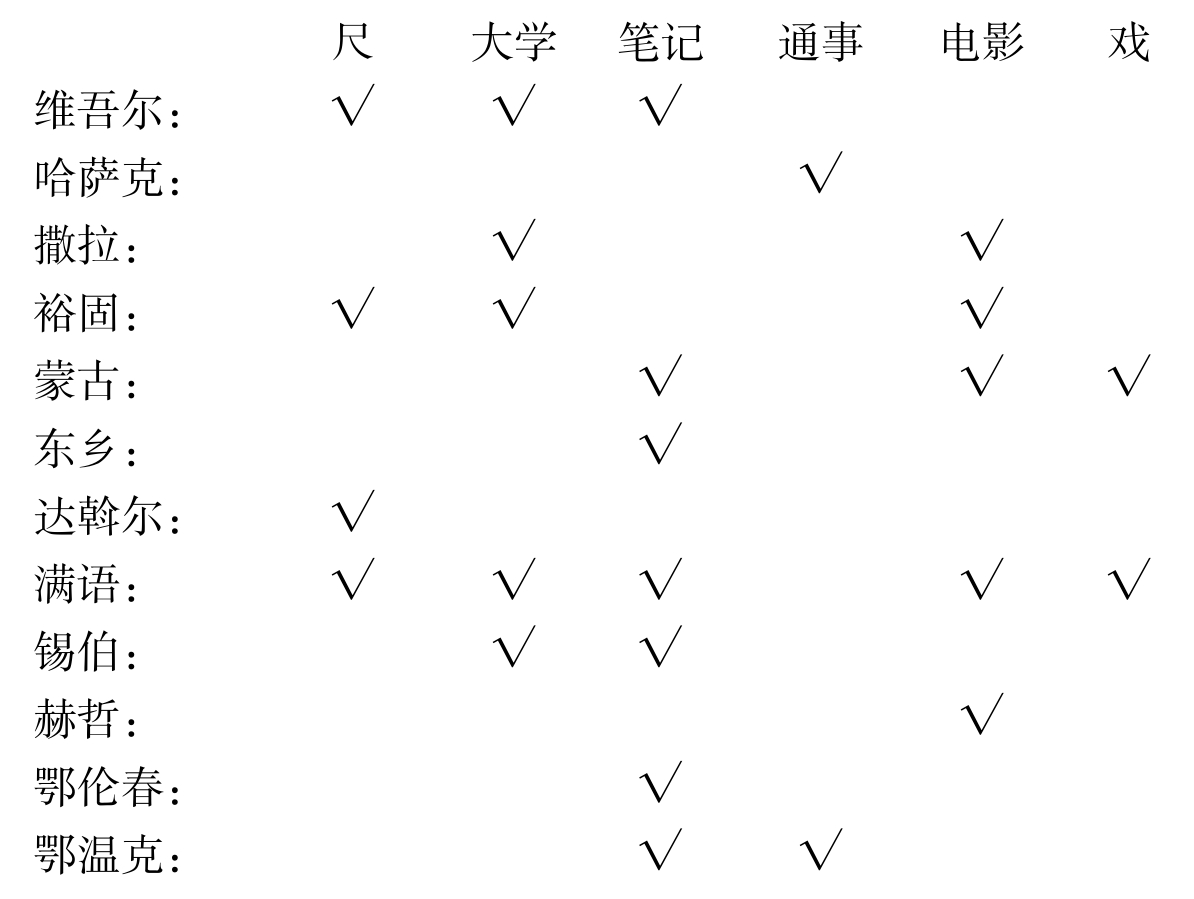

文化借词大致趋同,但从语言缺例和表中空格看,反馈出一民族固有词汇的排他性,也反映了一些处在双语底节点上的小语种民族对汉文化的接受能力问题。三北地区各民族的文化并不是同步的,而是参差不齐,在吸收汉文化的道路上有先后之别。故与汉语的影响程度并不都成正比。

生活借词

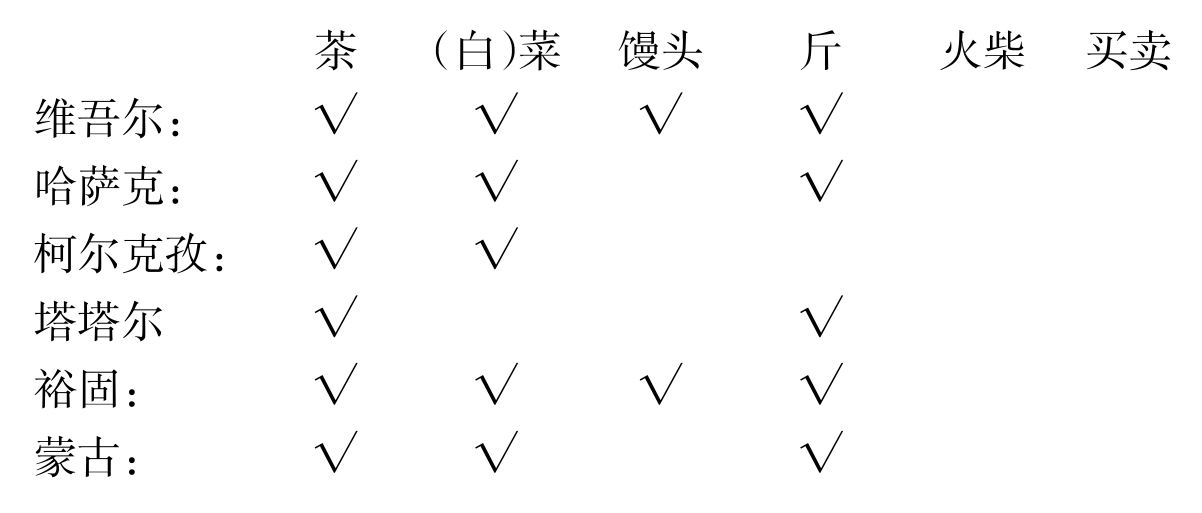

生活词汇也比较趋同,是因为汉族人民常用生活必需品进入到少数民族生活中。上述普例大致说明各族人民在选用借词的总体上带有趋同性。

在汉借趋同化的道路上,有些小语种民族的汉借词内容又向基本词汇深入一步。例如:

满—通古斯语族的赫哲语借进了汉语亲属称谓词:

舅舅,外甥,姑姑,姑父。

副词:还,就,正好。

蒙古语族的东乡语借进汉语亲属称谓词:爷爷,姑姑,哥哥,舅舅。甚至大批汉语数词:十六,三十,九十,九十九,百,千,万。

土语借进大量汉语虚词:先,一定,麻利,快,一律,都,所有的吧,嘛。

突厥语族的裕固语借进成套量词:千(秤),尺,升,两,寸,回,趟。

撒拉语借进一些亲属称谓词,如孙子,侄子。

总的来说,阿尔泰各民族语在借用汉语词汇的共同道路上,处在双语层级低节点的语言受汉语影响更深更大。

更重要的是,汉借词的借用方式上呈现趋向,这主要体现在阿尔泰诸民族五种基本借词方式的完备性。例如:

1.语音稍改的全借

维吾尔:仓,道理,罪,真;哈萨克:韭菜,萝卜,苞米,桌子,分;柯尔克孜:老爷,大人,太太,县长,元;塔塔尔:拉面,真,凉粉,升,临时工;撒拉:队长,退婚,工分,包子,板凳;裕固:大人,家主,檩子,根,轿;蒙古:王,公主,县,灯,票,更;恩格尔:秤,辣子,柜,糠,蜡,井;土语:阿爹,烟,袜子,省,枣儿;东乡:棉花,醋,姑姑,衫子,斗;保安:筷子,车子,国家,群众,干部;达斡尔:店,袜子 头,蜡台,土改;满语:磨,喇叭,驴子,烧饼,盘子;锡伯:蜡,灯笼,同志,铺子,合同;赫哲:茶壶,奶奶,眼镜,月饼,外甥;鄂伦春:麦子,瓜,簸箕,锣,林场鄂温克:麦子,寸,马上,暖壶,自行车。

头,蜡台,土改;满语:磨,喇叭,驴子,烧饼,盘子;锡伯:蜡,灯笼,同志,铺子,合同;赫哲:茶壶,奶奶,眼镜,月饼,外甥;鄂伦春:麦子,瓜,簸箕,锣,林场鄂温克:麦子,寸,马上,暖壶,自行车。

2.汉借词干附加民族语词缀

维吾尔:催,掂量,冻结;哈萨克:批判,批(准),公社化;塔塔尔:坎肩儿,锁(关押),糖稀;撒拉:裁缝者,开当铺者,包,焊,叠,接;裕固:谢,掖(带上),对(质),拐(伤);蒙古:剁(馅),蒸,照,用尺量;恩格尔:拥护,批评,团结,叠,装,管;土语:爬,慌,献,管,准,推;东乡:搞,背,编,拉;保安:慌张,有本事的;达斡尔:抢夺,唠嗑了,用戥子称;满语:铺子,笸箩,批,唱;锡伯:分所,发射,包(工);赫哲:过秤,实行;鄂伦春:烟袋,布,铺子;鄂温克:钥匙,蒸笼,烟卷儿(形容用钢笔)写,有钢笔的。

3.半音半意借

撒拉:火剪子,红糖,沙子地,电筒;东乡:宝石,奶皮,毛毛雨;满语:肌肉,丸药,老太太;锡伯:铁锤,功臣;鄂温克:钢铁,果树,土房,小汽车。

4.借音加固有词注

撒拉:(菊花)(花)——菊花,(儿、子)(孙子)——孙子;东乡:(苹果)(果子)——苹果,(松树)(树)——松树,(骡马)(马)——骡马,(黄河)(河)——黄河;满语:(榜)(书)——榜文,(竹子)(树木)——竹子,(牡丹)(花)——牡丹花;锡伯:(痰)(吐沫)——痰,(馒头)(饼子)——馒头,(板凳)(小狗)——哈巴狗;鄂温克:(菠菜)(菜)——菠菜,(书记)(人)——书记,(泰山)(山)——泰山。

5.汉语、民族语同义语素并用

撒拉:(参加)(做)——参加,(生产)(做)——生产

恩格尔:真假蒜萝卜

东乡:(解放)(做)——解放,(发展)(做)——发展,(帮助)(做)——帮助

满语:(京)(城)——京都,(平安)(太平)——太平,(末儿)(尾)——末尾

锡伯:革命,大学,飞机

赫哲:镐头,耙子

从以上阿尔泰民族汉借方式的普例中,我们也不难看出总体上的趋同性。其中根据本民族语音系统稍加改音的全借词在所有民族语中都大量存在。这是汉借词突破语言接触关口后的第一站。在这个站上停留的借词有的要进一步深化,也即由“临时工”上升为“固定工”,这就要取得固有系统的允许,其“转正”的标记是给这些借词附加阿尔泰诸语中特有的黏着词缀,使之合法化并进而产生派生新词的能力。汉借词干加民族语词缀的方式也大都存在于诸民族语中,这可以算汉借溺深入的第二站。从第2、3、4种借词方式的语言数目减少和撒拉、东乡、锡伯、鄂温克的双语低节点特征看(满语比较特殊,就书面满语,它属于二节点语,但就边疆口语说,它和这四种语言是同层级的),我们得知这些民族语都是受汉语影响又深一步的语言。“半音半意借”“借意加固有词注”和“汉语、民族语同义语素并用”都说明汉借词已和民族语固有系统发生结合并产生融汇,这是汉借词进入民族语后的第三站。

从宏观看上去,阿尔泰整个民族语的汉语影响都作用在同一条线上,无论在选词内容和借用形式上都向着大致相同的一个方向发展,但在总体趋同中存在着量变的差异,这种差异的推移反映了汉语影响民族语的不同阶段,其深化的站段正好和前文所列的双语层级树形图的节点成正比,即民族语在双语层级树上的节点越低,其受汉语影响的程度越深。三北民族语汉借现象的质变性量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果。梅耶说:“借用的成分如果多了,也可以使一种语言换上一副新面目。”①一个民族语的汉借词越丰富,语言要素的渗透性就越普遍,由量变到质变的可能性就越大。全面考察阿尔泰诸民族语,其固有系统内部发生汉化性质变的果然还是双语层级三节点以下的民族语。这主要表现在丰富的汉借词越过了词汇大关,向固有结构的音系和语法渗入。例如:

西部双语层级的三节点语言——裕固语借入了汉语某些辅音音位以及eu、ia、io、ua、ue、ue、ye等复元音,而且在固有音系中强化了具有汉语特点的送气与不送气的音位对立。

四节点语言——新疆锡伯语由于大量元音参差的汉借词的渗入,而使固有词的元音和谐律也全面松化,阴阳元音混性词陆续出现,如:xafan xafen官

arambi arem做

obombi ovum洗

tantamb tantern打

中部双语层级的三节点语——保安语里的汉借词不仅可以做派生词的词根,而且产生了用不同来源的借词来组成新词的构词方式,如:bu man火药(“枪”——汉语借词,“药”藏语借词)

三节点语言——恩格尔语的语法中还加进了汉借语的“ti”(等),如:“社长一ti(社长等人)。

三节点语言——达斡尔语原来没有舌尖后辅音音位,由于大量汉语词的借入,现在绝大多数人都能发出汉语的新音,如把“车站”发成chezhan,“手术”发成shoushu,“人委”发成renwei,从而使达语增加了这四个新的音位以及与舌尖元音相结合的音节。

东部双语层级的三节点语——鄂温克语中的汉借词在初始阶段按照固有系统的长短元音对立和元音和谐律,但后来长短音终于被汉化性的复合元音ao、ou、ua、uo等代替,元音和谐律也被阴阳性的元音并用所取代,语音上出现了腭化辅音接a、o、u等元音的现象,并且增加了fh、sh等辅音。一些汉借词代替了鄂温克语的固有词,但多采取过渡的方式,如:半音半意借——全借:玻璃纽扣,音借加注——全借:毛裤。

另一个三节点语言——赫哲语也因汉借词而增加了固有系统所没有的uo、ya、ye等复元音和r辅音音位,随而增加舌尖元音和原有辅音相拼的音节形式,如:中国、钻子、支部、月饼。满语的情况比较复杂,就书面语来说,它是双语层级图上的二节点语言,而且不仅满—通古斯语族的母语者有会书面满语的,蒙古语族的达斡尔语也受满语影响较大。但从满语口语来看,由于东北边疆满族长期和汉人杂居,只说满语的人越来越少,所以其固有系统的汉化成分就更大。例如满语原来的zh、ch、sh、s四个音位由于汉化借音的渗入,升向了汉语音系配列,也出现了舌尖前、舌尖后、舌面前三套辅音音位配套的平等对称格局:

z c s

zh ch sh

j q x

za(i再)≠ca(i选择疑问式)

zhuku(谷物)≠chuku(令扎)

jihe(来了)≠qihe(虱子)

满语口语内部的发展变化可谓语言影响深化的典型:孤立语性质的单音节汉借词构成一股强大的推变力量首先推动黏着语性质的满语多音节词简化(或短化),音节简化推动语音繁化和重位产生,繁化和重音推动元音和谐律解体,元音和谐律解体又推动辅音适变和音系配列调整。语音层面的全面调整又推动构词结构更容易受汉语影响的原因。但是从表面看上去,小语种因为不只是受一种语言的冲击,汉语的影响似乎是被多渠道的民族语影响而分散了渗透的威力,而维语、蒙语等二节点语言双语上层只有汉语,承受它的全面冲击(而三、四节点小语种对二节点语种影响很小),其汉化程度一定比汉语低层的民族语更重。其实,语言接触的规律证明,二节点语言正因为只受汉语单元的影响,其母语者的民族心理素质和母语内在结构才都不容易松化,因而抗扰性和排他性均较牢固,所以维、蒙等语言的汉借词停留在一般词汇阶段。

三北阿尔泰诸民族语受汉语影响的发展道路既呈现趋同,又呈现参差。既有平衡之基础,又有速度之不同。联系双语社会的语言接触规律才找到了这些语言变异原因的比较合理的解释。分析汉语影响阿尔泰全线民族语的趋同性和质变性,清理出正在接触中的语言的排他性和渗透性的层级律,从中可看出双语社会和语言影响的内在联系。可以说,汉语影响阿尔泰民族语逐步深化的三阶段——①维、蒙、书满;②哈、柯、塔、乌、撒、裕、达、赫、两鄂;③东乡、保安、锡伯、现满,基本上是遵循“母语结构内部的汉化”和“母语使用人口的缩小”这两个总趋势走下去的。而两趋势的原动力都来自层级性的双语社会环境。

在民族杂居和语言接触的双语社会环境中,不管其中的威望语和其他民族语在结构上是多么的不一致,威望语的强烈渗透性都是不可避免的。尽管语言卫士把排他性喊得震天价响,民族语的模仿性却在潜移默化地深入,只是双语结构的层次不同决定了语言影响的深浅不同。我们只要认真观察和概括复杂丰富的语言现象,力求用社会性的眼光和多向性的思维去全面地把握和驾驶语言接触材料,对三北民族地区汉语和阿尔泰诸语的双语情况作综合考察和宏观涵盖,是不难浓缩出这一社会语言学理论的。

【注释】

[1]列宁.论民族的自决权[C]//列宁全集(第20卷):396~397.

[2]安俊.锡伯语言文字乃满语满文之继续[J].满语研究.

[3][美国]u.weinreich.Languages in contact.1953.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。