誓言无声——回忆父亲胡春浦

胡小梅

父亲离开我已经25年了,他晚年的音容笑貌也似乎变得有些模糊,取而代之的是他年轻时的英俊潇洒、风流倜傥,是他建国初期的一身戎装、气宇轩昂,那些浓缩着他人生精彩历程的老照片,永远定格了我对父亲的记忆。

我父亲胡春浦的老家在四川东北偏僻贫穷的渠县三汇镇,三汇镇位于三江交汇之处;在四川还没有铁路,公路也不发达的年代,交通主要是靠水路。所以那时的三汇镇,由于兼具水码头陆驿站的通衢之利,是个四通八达的繁华重镇。

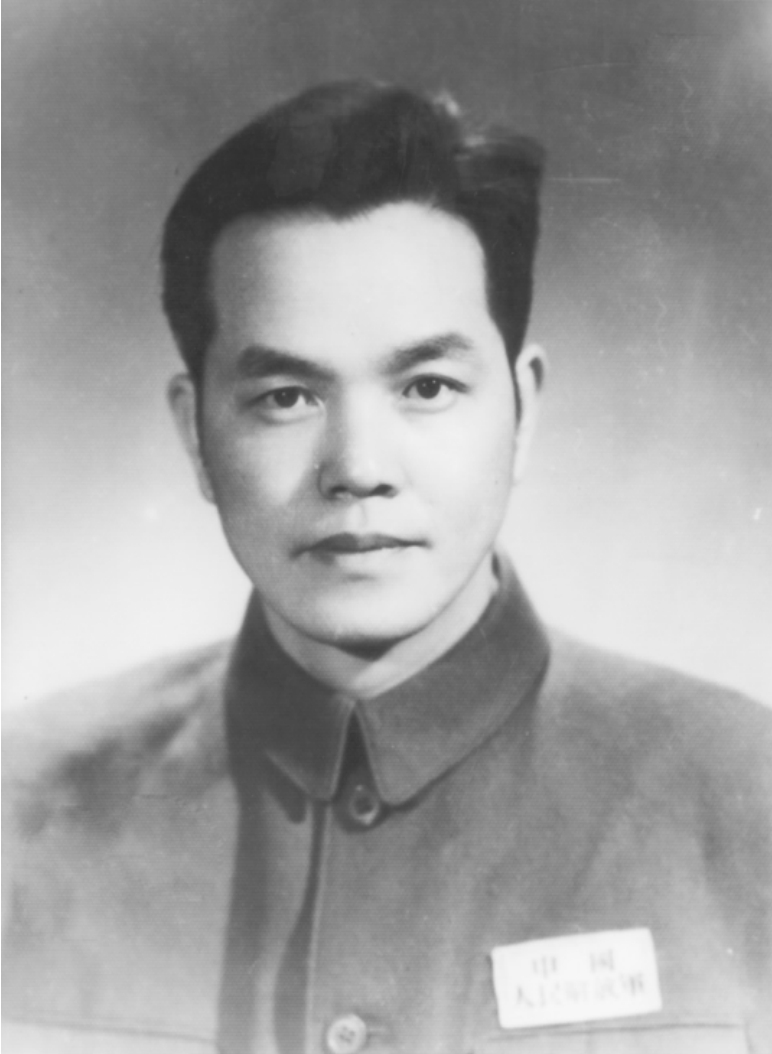

胡春浦

靠祖辈们的辛勤努力,父亲的家算是当地的殷实之户。因为他的家里不仅在乡下有田亩佃户,在街镇上也有商铺生意,甚至在重庆,汉口,南京以及上海都有商号栈房。以现在的眼光来看,他的家庭是地主兼商人的大户人家。

像那个年代的许多有志青年一样,父亲并不安于“子承父业”在小小的三汇镇生活一辈子。17岁中学毕业,他和几个同窗好友怀着对未来的梦想离开家乡,远赴当时中国最大的都市上海,从此开始了他颇富传奇的一生。

我在这里无法详细地叙述他的一生。因为那将会是一部篇幅浩迭的书。我只能用有限文字来简略地记叙他的生平。

在共和国建国以前,父亲是中共地下党党员,他一直在中共“白区”工作的最高领导机构和董必武同志的领导下,在“国民党统治区”从事秘密的地下工作。

他是1930年离开四川老家,乘船顺江而下到上海读书的。由他家在上海的商号提供足够的学费和生活费。父亲也用这些钱救济那些家境贫困的同乡。就在这期间,他受到同乡的影响参加了中共中央保卫局“特科”体系的工作。组织上要求父亲必须断绝与地主家庭的联系。父亲毅然决然的选择了从此放弃家庭优越的物质条件,投身到中国共产党的事业道路。他马上搬出了公寓,由原来享用每年5000大洋的阔少,“变身”为由组织提供住所,每月仅有7块半大洋的职业革命者。

那时正值白色恐怖时期,共产党人随时都有生命危险。但父亲却义无反顾地追随共产党,冒着生命危险为党工作。不过,由于当时共产党的“左"倾思想占主导地位,大地主兼商人的家庭出身影响了他迫切加入共产党组织愿望的实现。因此经受了4年多时间的“考验”,直到1935年初,他的入党申请才得以批准。在此后长达20多年的共产党秘密工作中,他先后在中共长江局、南方局及按照周恩来、叶剑英、李克农和董必武等人的安排指示,从事共产党非常机密的情报和(地方)上层统战工作,在“白区”隐姓埋名、出生入死为党工作。

为了掩护身份,便于工作,他前后以记者、国民党官员(国民党四川省党部调查室副主任)、国民党军官(国民党军队上校、情报培训班主任、第二战区政治特派员办公室科长)、国民党四川省党部主任黄季陆的秘书、资本家、商人、老板等各种身份以及不同的名字,为党工作。同时也根据上级的指示为地方党组织筹集、提供经费,购买搞游击武装的武器弹药准备等等。这期间还在国民党高层人士中秘密发展了中共地下党员。其中他的同乡好友郑少愚,就是父亲在1936年发展入党的。郑少愚曾任中国空军第四大队大队长,少校二级,1942年4月22日殉职,追授中校,被誉为“中国空军五大王牌飞行员之一”“抗日民族英雄”。

他在整个地下工作时期的经历颇为复杂离奇,应该说有很多值得记述的事情。这其中就有他的三次被捕。

1936年上海中共的中央保卫局特科,利用父亲与国民党政学系头面人物黄季陆的关系,籍国民党政学系搞“反蒋”的西南地方武装势力之机,派他以黄季陆个人的代表身份(公开身份是香港《超然报》记者)从上海回到四川,但因在资阳的其他事败,牵连于他而致被捕。这一次虽然他最后逃过一劫,但却经历了被拉去陪杀场的考验!那年他23岁。

第二次是1941年在国民党中统特务已经把他几乎完全“锁定”的情况下而遭致被捕的。但是,他冷静机智地与敌人周旋,巧妙地利用了他与时任国民党省党部主任、国民党中央委员黄季陆的关系,而得以有惊无险地脱身。而此后,他又利用黄季陆的关系,撤销掉了之前国民党保密局局长戴笠关于抓捕他的手谕。

第三次是1947年,因轰动一时的“小民革”事件,他被国民党军统特务头子徐远举亲自带人到成都抓捕,并送进了在重庆歌乐山的国民党西南长官公署行辕二处白公馆、渣滓洞监狱;在那里他一共被关了近3年时间,而在那个时期发生在那里的许多故事,事实上都跟他有非常直接的关系。他被一起关在狱中战友视为监狱斗争的主要领导者之一。

近年来有些反映渣滓洞革命斗争史的文化戏剧作品,有些就是以父亲为原型的,还有的就直接用了父亲真实姓名。

由于父亲党的关系隶属于“特科”以及中央系统,不属于地方党组织,即便在四川地下党惨遭破坏时,他的公开身份仍是令敌人始终怀疑却又抓不到证据的“上层人士”“资本家”。因此,在解放前夕,国民党政府迫于国内外压力释放一批有社会影响的人,他也被释放了。但凭借多年对敌斗争经验,他并没有掉以轻心,而是保持了高度地警惕。果然,当他返回成都后,他所藏匿的国民党高官住所门外站满了紧随其后要抓他的国民党特务,他们差不多是眼睁睁地看着父亲在国民党高层朋友的帮助下,假扮国民党空军高级官员,乘坐国民党军车从他们的眼皮下脱身。父亲成功地摆脱了敌人再一次抓捕,幸存了下来。

紧接着,父亲便投入了迎接四川解放的斗争。他和他的战友们,在共产党夺取政权的胜利已成定局的形势下,充分利用了此前近20多年的上层统战的关系,配合由北而南、由东而西的两路解放大军对国民党军队所谓“成都决战”进行了成功的瓦解,并以中共方面最高级干部的身份参与、推动及见证了国民党地方实力派代表人物刘文辉、邓锡侯、潘文华的彭县起义全过程。为争取成都和平解放作出了积极、重大地贡献。“刘、邓、潘”的起义,彻底粉碎了蒋介石坐镇成都据守西南,挽回颓局的梦想。蒋介石闻讯后仓皇从成都的凤凰山机场飞到了台湾,从此结束了国民党在中国大陆的统治。

在国民党军队溃逃,而解放大军尚未进入时,成都暂时成了真空地带。为了稳定人心,维持社会治安,防止国民党的破坏,保卫国家与人民的生命财产,在党的领导下,他们成立了中共四川省临时工作委员会;父亲负责组织工作。并以“川西人民军政委”的名义布告成都民众,为贺龙同志率领的解放大军顺利地入城提供了保障。

1950年,他被做地下工作时的直接领导人董必武同志从四川调到了北京,在中央军委联络部工作,(即中央调查部的前身)。建国初期那些年,父亲在周恩来总理、廖承志同志的直接领导下,先后在中联部、中共中央国际活动指导委员会、中国人民保卫世界亚太和平委员会、国家经委、计委的外贸局、物资局工作等单位工作。

由于父亲有对外贸易工作以及大型成套设备进出口工作的经验,1962年组织打算调他去刚刚组建的中央对外经济联络总局(副部级)任副局长。当时方毅任局长。虽然父亲也得知此局即将改为正部级单位,可是正当父亲准备去报到时,听说地处塞外的宁夏急需汉族干部,到北京来要人。中组部同志强调说:“那里条件很艰苦”,而恰恰是这几个字,使父亲选择了宁夏,这是父亲后来告诉我的。

在廖公(廖承志)的坚持下,中组部同意只借用父亲两年。当时组织上并未安排我母亲同去,但母亲为了照顾父亲,也就毅然带着最小的我跟随父亲于1962年底来到了宁夏。后来又把上中学的哥哥从北京转学到身边。

父亲没能如期返京,因1964年开始的“四清”等运动耽搁下来,尤其是接踵而来的“文化大革命”,彻底改变了父亲以及我们全家的命运。

“文化大革命”后期父亲到京治病,住在铁狮子胡同调查部招待所,当时孙平化同志(曾任外友协的会长)也住在那里,常到我们房间来与父亲聊天,回忆他们建国初期在一起工作的往事。因为此时的父亲身体比孙叔叔差得很多,孙叔叔不止一次指着父亲对我说,“要是当年不去宁夏,在北京,‘文化大革命’中我们都是小人物,最多陪斗几次就靠边站了,不会被整得这么惨。”当然这都是后话了。

父亲在宁夏任统战部部长,这期间的情况,由于年龄关系我知道的不是很多,但统战部的农场我曾随父亲去过.由于宁夏是少数民族地区,统战与民族政策紧密相连,所以父亲非常重视,与当地回族干部,宗教民主人士,国民党起义投诚高层人士交朋友,宣传落实党的民族政策。为了平息地方宗教派性斗争,他通过办农场组织当地宗教人员边生产,边学习,提高他们的觉悟,增进了他们的团结,为贯彻党的民族政策起到了积极的作用。

父亲虽然在宁夏工作,但中央有关部门时有给父亲的“绝密”函、电,甚至派人来宁夏直接与父亲密谈。为此还曾一度造成时任宁夏主要领导人的一些误会,其实他们所谈内容根本与宁夏无关,而是关系到那阶段中央对台工作中的某些(与父亲相关的统战上层人士)重要人物以及相关的重大事件;是另一个系统的工作。但当时面对地方领导的误解,父亲只有保持沉默。

在1966年那场史无前例的运动中,由于他的特殊历史经历,使他几乎在运动的初期就被当成“大特务、大叛徒”受到强烈的冲击,被夺权、被停止工作、被游街、被到处批斗。

1968年初,父亲正式被以“叛嫌、特嫌”施以军事管制。这一次他身陷囹圄整整5年,外加“保外就医”3年多。这期间父亲无论从身体上还是精神上以至人格上都备受凌辱。但他自始至终以自身高尚的人格、坚定的意志、保持着对党和国家,对革命战友的无限忠诚。

“文化大革命”末期,廖公曾带话:“胡春浦出来后的工作要由我来安排。”以他的资格、资历以及多年对革命的贡献,当时宁夏组织部长史玉林同志告诉父亲,组织上考虑安排他任自治区政协主席,但父亲谢绝了。他觉得从工作角度出发,认为自己的身体已经不能胜任日常的工作,而没有先去考虑个人的待遇。因此他要求回祖籍四川。

1978年,父亲经时任全国人大副委员长廖承志同志托嘱时任中共四川省委书记赵紫阳同志安排回四川。

在离开宁夏时父亲选择了一种最慢的交通工具,请组织派汽车将他从银川送到西安。此行的沿途,他可以再看看那些曾经工作过的地、县和同志,可以再看看九曲十八湾的黄河,可以感受大漠中古疆场那曾经的战马嘶鸣和点将台前如今的寂寥沧凉,更可以领略六盘山上那天高云淡红旗漫卷的豪迈情怀。

此时的父亲老、弱、病、残,壮心未已、壮志难酬。在复杂的情感中,在我与母亲以及两名统战部干部的陪同下乘汽车走了两天一夜告别了宁夏。

返回四川的那几年正值“文化大革命”刚刚结束,百废待兴。父亲虽然只是省委统战部的顾问,却顾不得在家休息养病,担负起了四川省改右工作的重任。

按照党中央“有错必纠”的原则,他坚决顶住了来自各方面残存的“左”的思想、观念的压力,为很多人(这当中有许多是民主上层人士)摘帽、平反,坚决地贯彻执行了党的政策。同时还为许多多年来受到不公平待遇的老地下党员以及国民党起义人员解决了政治、经济待遇问题。

1982年,父亲在四川省委统战部任顾问期间患膀胱癌。在医院治疗期间,父亲坚持不住高干病房而是住在普通病房里直至1983年3月去世,其时离他70岁的生日尚差十来天。

在父亲的墓碑上,刻着这样的两行字:

春回大地人已去,浦归沧海浪犹存。

在许多认识父亲的人眼里,父亲从外貌、人品到性格都是个“人物”。无论是父亲生前还是身后,我常常听父亲的老朋友、老战友说:你父亲的一生太丰富传奇了,完全可以写一本很精彩的书。

1983年,在我大学即将毕业的前半年,父亲走了,带着他的传奇故事,与他同去的也许还有许多我们未来得及了解的“秘密”。他没有活到可以真实地写传记的年代,对他生平的了解特别是他建国前的那段历史主要来自他在建国后数次政审尤其是“文化大革命”中的交代材料,以及一些老同志的回忆录。

父亲为党工作50余年,我想用坚忍不拔、耿耿忠诚、用宠辱不惊、淡泊名利、用坎坷、磨难、用胸怀坦荡、刚正不阿等等来形容都不为过,因为那是结果,是必然,但那些都是太通用的语言。

无论如何,在我眼里父亲跌宕的人生充满了传奇色彩,建国前他曾三次被国民党关进监狱,也曾被拖去陪过杀场,建国后他接受过多次的审查,“文化大革命”中又被蒙冤监禁了5年之久,他的人生经历常常让我感慨,却难以言表。当我被一部反映共产党特殊战线的电视剧的主题歌所打动时,我从更深的层面解读了父亲,那首歌的歌词使我仿佛又看到了父亲,那首歌的名字叫《誓言无声》。

我已无从知道,当年父亲曾立过什么样的誓言,他倾其毕生想要实现的是什么样的誓言。但我相信,在他们那代人的心中,信仰、使命与誓言,一定比自己生命更重要。我不敢说完全理解他们,但他们的人生故事却如此的吸引着我感动着我。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。