(二)《刑法》第9条规定之缺陷

就国际法层面考虑,各主权国家逐渐深刻地认识到虽然国际社会不同国家存在着多元的价值和利益需求,但是在打击犯罪方面仍然存在着一些普遍的价值和利益。普遍管辖权的确立,为世界各国联合制裁国际犯罪提供了统一的依据与保障,有利于形成对罪犯的全球追究机制,使任何国家都可以依照本国刑法审判特定的罪犯,令罪犯很难逃脱惩罚。显然,这对于维护人类社会普遍的价值追求和利益具有重要意义。我国1997年刑法典规定了普遍管辖原则,顺应了国际社会的发展趋势,显示了我国作为一个大国承担国际义务的决心,理应受到肯定评价。但是,从实际情况来看,由于立法技术的欠缺以及国际社会打击犯罪的形势发生变化等原因,我国《刑法》第9条关于普遍管辖原则的规定已经很难适应实际需要,暴露出一些比较明显的缺陷。

1.制定模式。

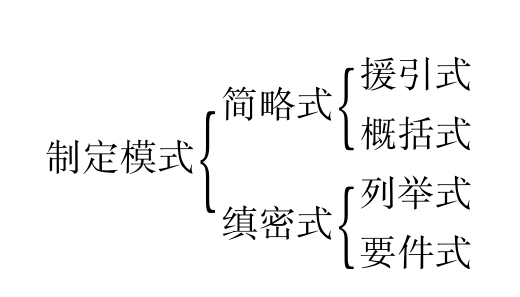

对国外刑法中普遍管辖原则的制定模式应如何加以概括,我国学界主要存在两种观点:第一种观点认为可以将其区别为援引式、概括式、列举式、要件式;第二种观点认为可以将其区别为简略式和缜密式。在上述两种观点中,客观地说第一种观点具有逻辑上的缺陷,忽略了分类标准的唯一性,尤其是要件式不能和援引式、概括式、列举式相并列,其优点在于便于对普遍管辖原则的制定模式问题展开细致的研究。第二种观点虽然在逻辑上比较可取,但是其分类比较粗疏,不便于对普遍管辖原则的制定模式问题进行研究。不过,从实用主义的角度看,第一种观点有存在的余地。如果在第二种观点内部进行更为细致的划分,第二种观点存在的不足也完全能够得以弥补。考虑到上述因素,对其中任何一种观点的不足的视而不见都是无法理解的,但是完全脱离两种观点而另辟蹊径的可行性和必要性也值得怀疑。其实,两种观点并非互相排斥的关系,可以考虑以第二种观点为基础,同时采纳第一种观点的合理因素在简略式和缜密式内部进行更为细致的划分。为了更直观的表明见解,笔者绘制了如下图表:

援引式、概括式、列举式以及要件式各有其特点。援引式的特点在于,这种模式既不在刑法典中明确规定普遍管辖原则所能适用的具体罪行,也不泛泛地规定可以根据刑法典适用普遍管辖权,而是以缔结或加入的国际公约为基础,援引公约中确定的普遍管辖权的适用范围。《俄罗斯联邦刑法典》采取了援引式的立法方式,但在适用条件上作出了一定限制,强调“犯罪人是在外国未被判刑且正在俄罗斯联邦境内被追究刑事责任的”。概括式的特点在于,这种模式不以缔结和加入的国际公约为基础,本国刑法典中也没有对适用普遍管辖原则予以明确。如《新加坡刑法》规定:“对任何人在新加坡境外实施的,依照本法规定应当负刑事责任并应受本法管辖的行为,应当处以在新加坡境内实施的犯罪行为相同的刑罚。”列举式的特点在于,这种模式是在刑法典中明确规定普遍管辖权适用的具体罪行,并且往往与国际条约的规定或保护管辖原则相结合。如《德国刑法典》第6条列举了8类妨害国际保护法益的国外行为,同时还追诉那些对德国有约束力的国际条约中规定的国外行为。要件式的特点是,在刑法典中明确规定普遍管辖权适用的要件,不仅包括实体方面的要件,而且包括程序方面的要件。如《意大利刑法》第10条规定:“如果外国人在外国犯有损害外国国家或外国人的罪行,具备下列条件的,根据意大利司法部长的要求,可以对罪犯所犯罪行行使管辖权:(1)犯罪人在意大利领土内;(2)该犯罪所犯罪行应处无期徒刑或者3年以上有期徒刑;(3)该罪犯之引渡未被允许或未被其本国政府或犯罪地国政府接受。

在上述四种模式中,简略式所包含的援引式与概括式的共同优点在于适用上的灵活性,缺点是因为过于模糊会导致管辖权的虚置。与之相比,缜密式所包含的列举式和要件式虽然表面上看起来对普遍管辖原则作出了比较严格的限制,大大增强了普遍管辖原则的可操作性,但也各自存在其适用上的局限性。我国刑法就普遍管辖原则采取了援引式的立法模式,自然存在援引式的优点与缺点。

2.管辖范围。

根据我国《刑法》第9条的规定,我国行使刑事普遍管辖权所应符合的条件为:(1)不属于我国基于国家主权而行使刑事管辖权的范围。这意味着,就犯罪发生的空间而言,以普遍管辖为根据而行使管辖权,不适用于发生在我国领域内的犯罪,也不适用于发生在我国船舶和航空器内的犯罪;就犯罪人的国籍而言,被指控的犯罪人不能是我国公民;就犯罪侵犯的利益而言,被指控的犯罪不能是属于我国《刑法》第8条规定的侵犯我国国家利益或者公民利益的犯罪。(2)属于我国“缔结或者参加的国际条约所规定的罪行”。根据本条规定,我国根据普遍管辖原则行使普遍管辖权,必须是我国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行。如果犯罪不属于我国缔结或者参加的国际条约所规定的应当予以打击惩处的范围,我国就没有义务根据普遍管辖原则行使刑事管辖权。(3)未超出我国“所承担条约义务的范围”。这意味着,就某些条约而言,虽然我国已经加入,但是对其中属于条约内容的我国声明保留的条款,我国并不承担行使普遍管辖权的义务。(6)

通过我国行使普遍管辖权所应符合的三个条件可以看出:第一,我国的普遍管辖原则并没有对行为人是否处于我国境内加以限制;第二,我国的普遍管辖原则并没有对行为人实施犯罪后是否加入我国国籍作出限制;第三,我国的普遍管辖原则所及的罪名只限于我国缔结或参加的国际条约所明确规定的犯罪。结合其他国家刑法中的规定来看,笔者认为这三点都尚值得进一步研究。就第一点而言,诚然,普遍管辖权的行使在理论上应当可以及于域外的行为人,但是理论上享有管辖权并不意味着能够行使管辖权。在现实情况下,将管辖权的行使范围扩展到域外的犯罪人,易导致侵犯别国主权的后果,引起外交上不必要的麻烦。另外,对域外行为人行使管辖权,在扩大国家管辖权的同时实际上也增加了国家在控制和惩处国际性犯罪方面的义务,容易增加司法上的压力和经费。就第二点而言,虽然明确规定只有在犯罪嫌疑人实施罪行后已经成为本国的公民或居民,本国才对其行使管辖权的国家是少数,但是像澳大利亚和英国这样典型的法治发达国家作出了此类规定,还是应当引起我们的注意和思考。笔者对此的结论是,过于严格地限制普遍管辖权的适用虽然并不合适,但是在普遍管辖权的行使上作出一定的限制还是必需的,一定要把握好其中的分寸。就第三点而言,将我国普遍管辖原则适用所及的罪名拘泥于我国缔结或参加的国际条约,不利于我国在某些情况下根据习惯国际法行使普遍管辖权。众所周知,普遍管辖原则虽然可以适用于国内刑法规定的某些犯罪,但在国际实践中,主要还是适用于国际犯罪。而对国际犯罪适用普遍管辖原则,又存在两种情况,即有的是由国际条约明确规定的,有的是由国际习惯法确认的。例如,就战争罪、反人类罪和种族灭绝罪而言,虽然目前有一些国际公约对它们作出了规定,但它们实际上是由国际习惯法确立的,而不是由国际成文法规定的。其实,虽然普遍管辖权的宗旨是出于打击特定犯罪,维护人类某些共同的基本利益的需要,但在现实情况中,各国在行使普遍管辖权时还是会考虑打击此类犯罪与本国利益所存在的特殊关联。将普遍管辖权的罪名范围扩展至包括国际习惯法所确认的罪名,在未明显增加我国国际义务的同时,显然有利于我国根据国家利益的需要就特定情况进行灵活选择。

3.法律衔接。

无论是我国缔结或参加的国际条约与国内刑法之间,还是我国刑法总则与刑法分则之间,都应当衔接适当,不存在法律冲突。如果它们之间存在法律冲突,就会让人们产生困惑,影响立法目的的实现。这里所要讨论的法律衔接问题不仅涉及《刑法》第9条规定与我国缔结或参与的国际条约的关系,而且还涉及其与刑法分则的关系,甚至往往需要将三者结合起来。

根据我国《刑法》第9条的规定,对于我国缔结或参加的国际条约所规定的犯罪,我国行使刑事管辖权。由此规定来看,普遍管辖原则在我国已经实现了立法化,在宏观上与我国缔结或参加的国际条约之间不存在衔接上的问题,不过问题的关键在于国际条约中虽然会对哪些罪应当被纳入普遍管辖权的范围予以规定,却往往并不对相应的法定刑作出规定。例如,《关于制止非法劫持航空器的公约》第1条和第2条规定:“凡是在飞行中的航空器内的任何人(1)用暴力或用暴力威胁,或用任何其他恐吓方式,非法劫持或控制该航空器,或企图从事任何这种行为,(2)或是从事或企图从事这种行为的人的同犯,即是犯有罪行。各缔约国承允对上述罪行给予严厉惩罚。”但是,全文中并不包含对这些罪行应当处以何种法定刑的规定。在此情况下,已纳入我国刑法分则的罪行当然可以依照我国的刑法予以处理,但是由于罪刑法定原则的限制,对于种族灭绝罪、种族歧视罪、种族隔离罪等我国刑法分则中无明文规定的犯罪则难以进行处理。如此看来,我国《刑法》第9条的完善,即使在国内法的视角内也并非孤立,要想使我国《刑法》第9条与我国缔结或参加的国际条约真正协调起来,就有必要统筹处理好其与我国刑法分则的关系。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。