第三节 我国大陆传播学研究的现状与趋势

自改革开放20多年来,传播学在我国作为一门起初无人知晓甚至受到怀疑的新兴学科,而成长为一门得到公认的重要基础学科和应用学科[10]。

对此,有论者认为,此间传播学在我国大陆的发展,大致经历了五个阶段,即基本概念的传播普及阶段(1978~1981)、对传播学态度的确立阶段(1982~1985)、深入与曲折阶段(1986~1989)、走出低谷阶段(1990~1992)和学科地位确立阶段(1993~1998)[11]。及至当前,我国大陆的传播学研究,已然进入局势喜人的创新与评价阶段,传播学科的建设和发展迎来了黄金时期[12]。

显然,传播学学科地位在我国大陆的确立,为其向纵深发展及其学科地位的巩固奠定了基础。而传播学研究的发展,每到一定阶段,都有学者对其进行小结,提出新的发展方向[13]。我们特别注意到,自传播学的学科地位大致确立以来,其在我国的发展面貌如何?尽管有不少学者对此有相关论述[14],这些论述诚然极为精辟和有益,但大多建立在经验判断的基础之上。

本研究试图通过对1994~2005年《新闻与传播研究》上所刊载的传播学研究论文的内容分析,探讨我国大陆传播学研究的现状和趋势,并就其发展前景做出相关预测,以期为我国传播学者的研究提供相关建议与参照。

一、文献回顾

关于学科或研究领域的沿革与发展,往往引发对该学科或研究深入、持久的关注;而对于传播研究这样一个新兴的、处于不断演变中、其前景不仅为传播学者且为其他学术背景的研究者皆极为关注的领域,则更是如此。为了把握某一研究领域的整体面貌,针对该领域的主要学术期刊和著述进行“内容分析”[15],是最为宏观、最精确的方法。在国外社会科学界,许多学者皆采用此方法来分析本领域研究成果的质、量与生产力[16]。

一般而言,大多数传播学者对于本研究领域学术生产的成果的关注,往往包括以下层面[17]:(1)学术成果的时间与空间分布;(2)研究的主题和属性;(3)研究方法;(4)概念和理论的构建、检验和运用等;(5)研究者;(6)研究的经费来源。

在我国大陆,曾有不少传播学者就传播研究领域的相关成果作过量化性质的内容分析[18]。这些研究从不`同侧面(如研究论文、著作、译著等)为描述我国大陆的传播研究提供了宝贵的文献资料。其中,就分析的全面性及与本研究的相关性而言,黄旦与韩国飙(1997)和张莹与申凡(2004)的研究对本研究的启发较大[19]。

黄旦与韩国飙通过对1981~1996年发表在《新闻大学》、《新闻学论集》、《新闻学刊》(包括后来的《新闻研究资料》)、《新闻与传播研究》等刊物上有关传播学的文章的考察,发现传播学研究论文数量在逐渐增长,定量分析的文章较少但在逐年增长,研究的主题主要是学科建设、受众与效果、传播媒介、传播与社会、媒介与妇女等。张莹与申凡分析了1994~2003年的《现代传播》所刊载的432篇传播研究论文,发现传播研究领域在不断扩大的趋势之下,传播理论等传统的研究主题长期以来一直受到学者们的广泛关注,网络传播、传播艺术等一些新的研究领域不断拓展,就研究方法而言,定量研究甚少。

与上述研究不同,本研究致力于探讨传播学的学科地位在我国大陆大致确立以来,处于该领域最前沿的学术生产的面貌,我们主要关注传播研究论文的时间分布、学术研究的主题、研究方法和理论框架的采用、研究者之间的合作以及研究论文的长度。

二、研究方法

(一)样本采集

我们首先在2004年度的7种CSSCI来源期刊中挑选了学术色彩浓厚的《新闻与传播研究》、《新闻大学》、《现代传播》和《国际新闻界》4种杂志。由于《国际新闻界》更关注世界各地的新闻传播业,《现代传播》则对传播文化与艺术有所侧重,故本研究选择了前两种刊物。出于节省时间与精力的考虑,本研究随机选择《新闻与传播研究》,分析1994~2005年该刊所发表的所有有关“传播研究论文”[20],不包括书评、新闻、短小的散论等文章,共计295篇。本研究的分析单位为论文的篇次。当然,由于只分析了一种期刊(且不计学术会议、综合性学刊、学位论文和著作等),本研究的结论便不能反映我国大陆传播学研究的整体面貌;但本研究的结论反映了我国大陆传播学研究的最前沿。毫无疑问,把握了某一学科领域的最前沿,也就具备了高屋建瓴地审视与前瞻该领域的视野与优势,因而最终的结论也应是有相当说服力和建设性的。

(二)类目建构

研究主题(research topic):在借鉴了黄旦教授等人的研究结论[21]及在仔细阅读了所有论文后,我们为此建立了以下7个适合本研究的类目:

(1)传播理论、方法与思想史;(2)传播的受众与效果;(3)传播技术与媒介研究;(4)传播/媒介与社会、文化;(5)传播/媒介与社会特殊群体;(6)传播教育与传播学科建设;(7)其他,如广告/公关、人际传播、组织传播、健康传播、国际传播、传播艺术等。

需要说明的是,若一篇论文涉及两个或多个主题,则以最明显的那个主题计。

研究方法(research method):研究论文中的研究方法即其数据和资料搜集方法,一般将其划分为定性、定量及定性和定量的结合三种[22],具体操作方法可参见Kamhawi & Weaver的研究[23]。尽管定性研究方法颇多,如深度访谈、焦点组访谈、田野观察、个案研究、政策与法律分析等,但我国大陆的传播学研究者主要采用的是历史研究、政策研究、文献分析等,对此本研究不做深入探讨,我们主要关注定量研究方法,其大多数即内容分析、调查研究与实验研究。若一篇论文采用了几种定量方法,以占据主导地位的那种方法计。

理论框架(theoretical framework):研究论文中的理论框架[24]即用来引导分析的理论架构,它反映了研究者在调研与整合前人已有研究的基础上实现理论创新的程度,是评判研究者研究实力及其研究贡献的重要指标。我们反复阅读了所有传播学研究论文,以确定该文中是否采纳了某种理论框架。鉴于当前我国传播学研究的实际水准,我们在具体操作中将其判断标准定为“论文中是否有超过600字且独立成段或节的文献综述”。这一变量被编码为“是”和“否”。

合作研究者(coauthor):此变量用来分析传播学研究论文是否有合作者,被编码为“是”和“否”。

(三)编码与分析方法

编码工作由2名传播学专业的研究生完成。研究者在样本中抽取了50篇论文检验,Krippendorf a值显示编码员间信度值(inter-coder reliability)的最低一致性为81%,最高一致性为100%。数据分析运用SPSS for Windows 13.0进行,采用的分析方法主要是频数分析和卡方分析。所有卡方检验皆是双尾的。

三、研究发现

(一)研究论文的时间分布

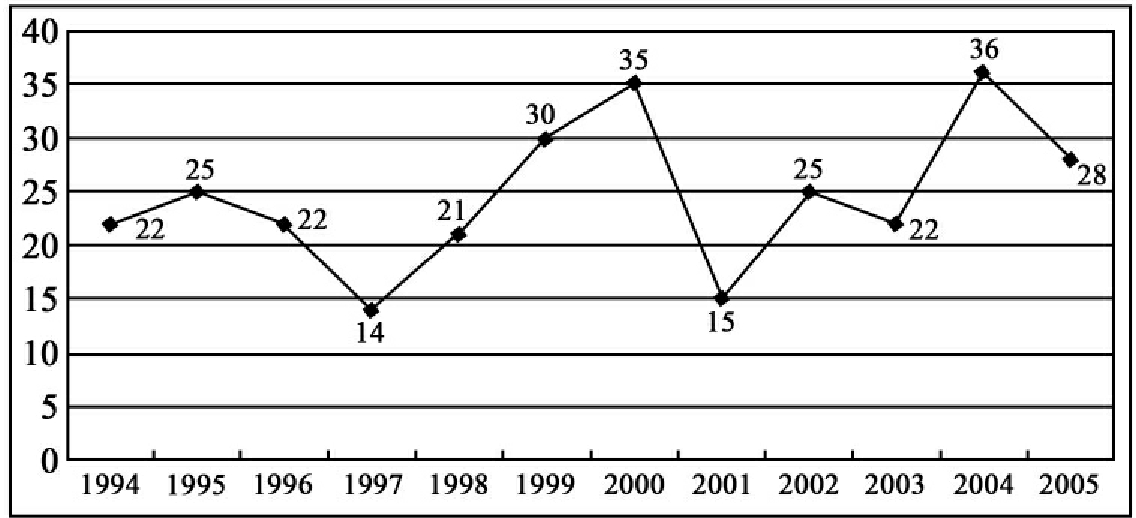

如图4-1所示,在1994~2005年,传播学研究论文的数量呈现一定的增长趋势,前6年和后6年所发表的论文数分别为134篇和161篇,增长率为20.15%。

图4-1 1994~2005年《新闻与传播研究》所刊载的传播学研究论文的年份分布图

(二)研究论文的主题分布

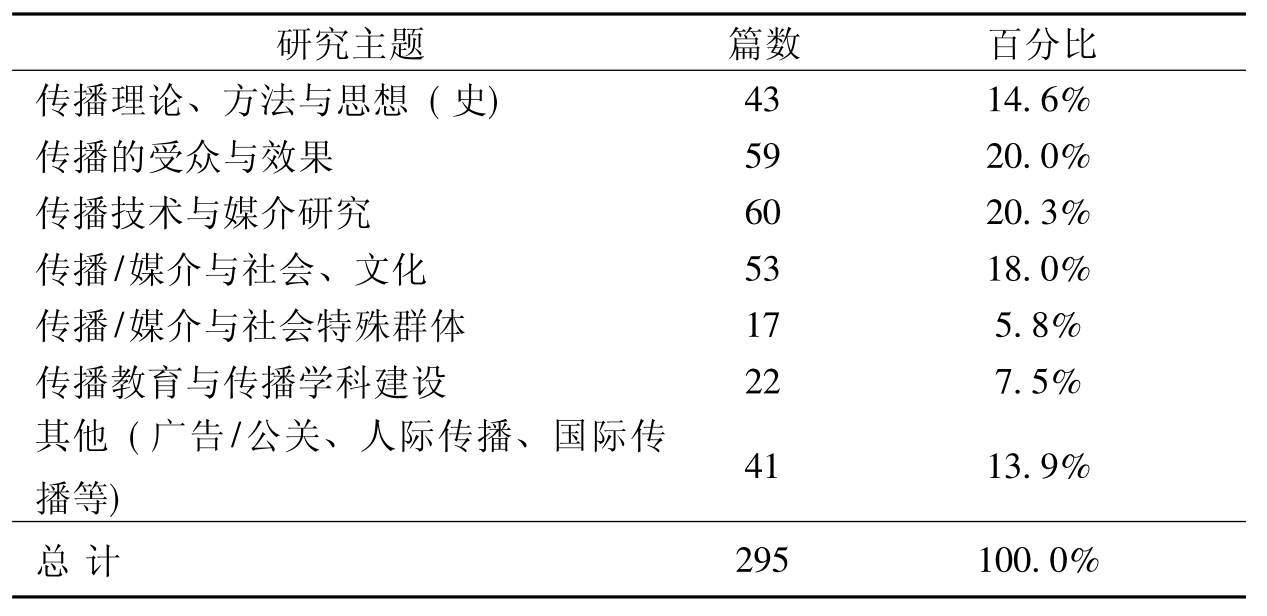

世纪之交,处于我国大陆前沿的传播学研究主要关注的是媒介研究和传播技术,传播的受众与效果,传播/媒介与社会、文化,这三个主题占所有传播学研究论文的近60%,如表4-16所示。

卡方检验发现12年来,传播学研究的主题发生了显著的变化(χ2=22.409,d.f.=6,p=0.001),对于传播的受众与效果,传播/媒介与社会、文化的研究增长极为明显(分别从15篇和18篇上升至44篇和35篇),而与其他主题相关的研究论文则变化不大。

表4-16 1994~2005年传播学研究论文的主题分布

(三)研究方法与理论框架

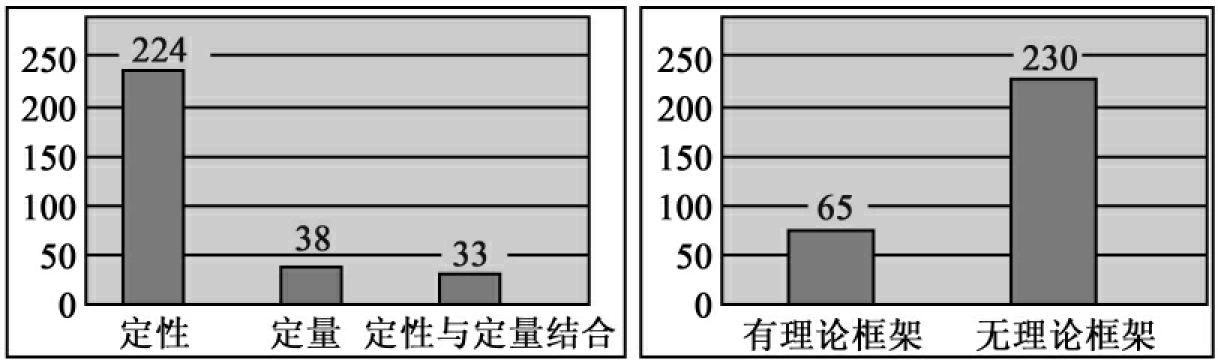

如图4-2所示,就研究方法而言,在295篇论文中,224篇(75.9%)论文采用的是定性方法,分别有38篇(12.9%)和33篇(11.2%)采用了定量、定性与定量结合的方法。在61篇采用了定量方法的研究论文中,27篇采用的是调查方法,其余46篇采用了内容分析方法。至于研究论文中理论框架的采用,65篇(22.0%)有理论框架,而其余230篇(78.0%)没有理论框架。

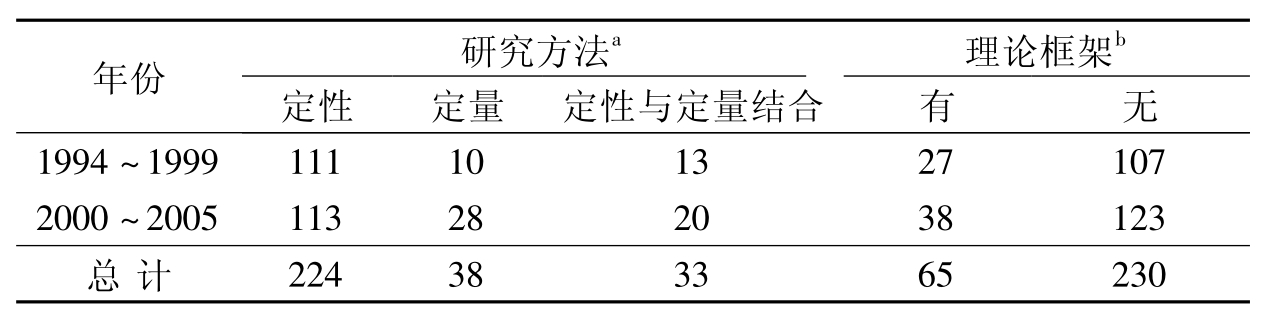

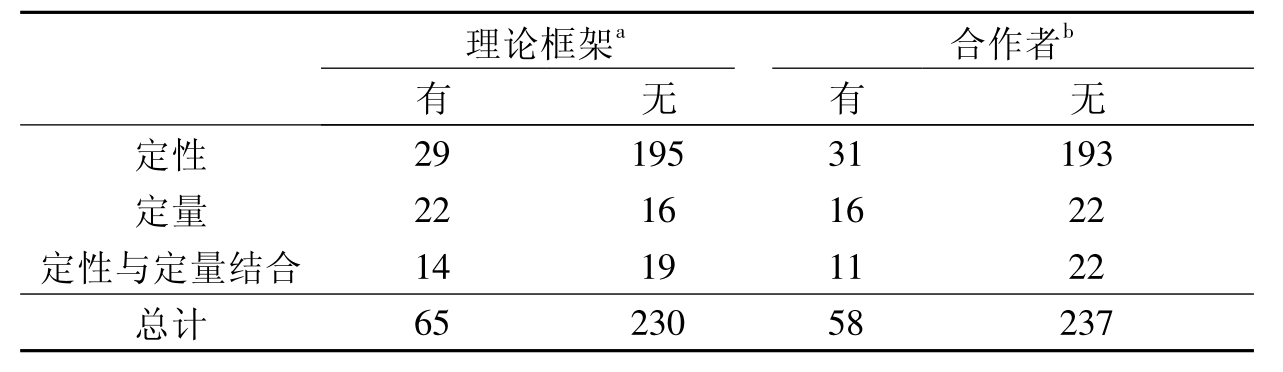

分析发现,世纪之交传播学研究论文在研究方法的采用上发生了显著变化,采用定量方法搜集数据的研究论文显著增多(χ2=7.622,d.f.=2,p=0.022);在采用了定量研究方法的论文中,从1994~1999年,采用调查和内容分析方法的论文分别为18篇和6篇,而在2000~2005年分别为9篇和40篇。显然,传播学研究者们已开始有意识地采用内容分析这种省时省力且省钱的实证方法。值得一提的是,12年来尚未发现1篇采用实验方法的传播学研究论文。另外,绝大多数的定量方法运用于传播的受众与效果研究(共34篇)、传播技术与媒介研究(共13篇),传播/媒介与社会特殊群体(共9篇)等相关主题上。同时,颇为遗憾的是12年来,传播学研究者在其研究论文中有意识地采纳理论框架的情形并未发生显著变化(χ2=0.508,d.f.=1,p=0.476),这表明传播学研究者在其研究中追求理论化的情形并未有实质性的改变,如表4-17所示,尽管研究方法的采用与理论框架的有无之间存在着极为显著的关系(χ2=47.201,d.f.=2,p=0.000),如表4-18所示。

图4-2 1994~2005年传播学研究论文的研究方法与理论框架图

表4-17 传播学研究论文的研究方法与理论框架的采用随时间推移的变化

aχ2=7.622,d.f.=2,p=0.022;bχ2=0.508,d.f.=1,p=0.476

表4-18 传播学研究论文的研究方法与理论框架、论文合作的关系

aχ2=47.201,d.f.=2,p=0.000;bχ2=20.831,d.f.=2,p=0.000

(四)合作研究分析

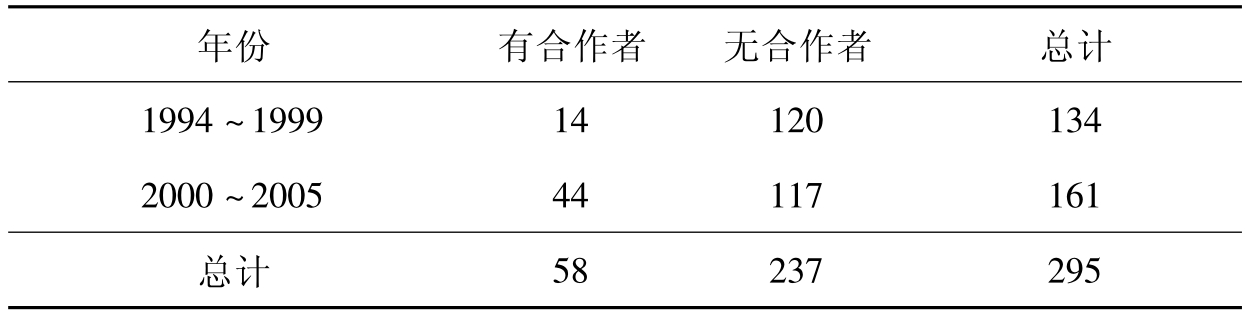

共有58篇(19.7%)论文有合作者,其余237篇(80.3%)论文则没有。卡方分析显示,随着时间的推移,传播学研究论文有合作者的情形显著增多(χ2=13.195,d.f.= 1,p=0.000)。如表4-19所示,1994~1999年发表的合作论文仅14篇,而2000~2005年已达44篇。此外,传播学研究论文的研究方法与其是否有合作者之间呈现极为显著的关联(χ2=20.831,d.f.=2,p=0.000),即采用定量方法的研究论文,其有合作者的可能性更大,如表4-19后两列所示。

表4-19 传播学研究论文的合作随时间的变化

χ2=13.195,d.f.=1,p=0.000

(五)论文长度分析

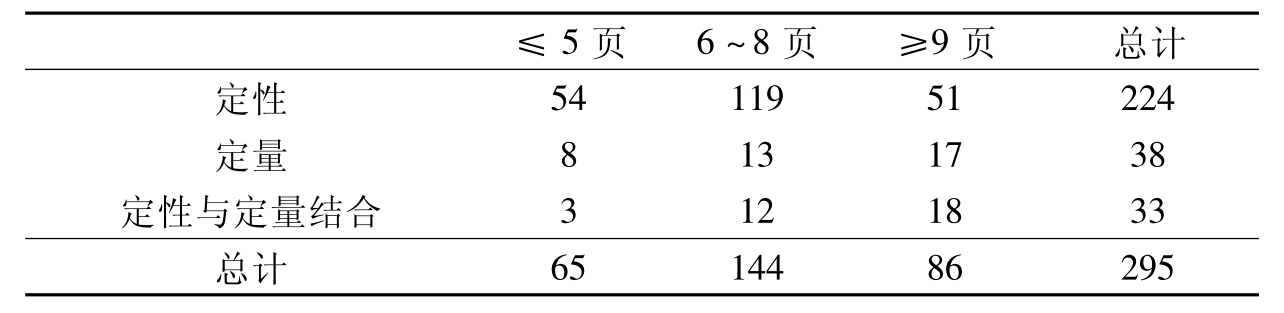

在所有295篇论文中,页码数最长的是21页,最短的是2页,平均为7.53页(显然这一平均长度远远超过大陆其他传播学术期刊),标准差为2.74。随着时间的推移,传播学研究论文的长度并未发生显著的变化(χ2=1.701,d.f.=2,p= 0.427)。有趣的是,在我国大陆,传播学研究论文的长度与研究方法有关,如表4-20所示,定量的研究论文其页码数更多(χ2=20.120,d.f.=4,p=0.000)。

表4-20 传播学研究论文的研究方法与论文长度的关系

χ2=20.120,d.f.=4,p=0.000

四、结论与讨论

本研究通过对1994~2005年《新闻与传播研究》所发表的传播学研究论文的内容分析,探讨了我国大陆传播学研究的现状和趋势。分析发现在世纪之交,在我国大陆传播学研究的前沿,传播学研究论文的数量有一定增长,主题集中于传播技术与媒介研究,传播的受众与效果,传播/媒介与社会、文化等,这与十年前黄旦与韩国飙的研究结论有着类似之处。我们发现,约有1/4的研究论文采用了定量或实证方法,不足1/4(22.0%)的论文有理论框架用于指导研究[25],1/5的论文是合作研究的成果。

本研究发现了十多年来处于我国大陆传播学研究前沿的一些趋势:其一,研究的主题愈来愈集中于传播的受众与效果以及媒介与社会、文化;其二,实证研究愈来愈受到传播学者的重视,特别是搜集数据过程中内容分析方法的运用日益增多;其三,传播学研究者之间的合作研究显著增多。然而,似乎出乎我们的预料,即使在我国大陆传播学研究的最前沿,研究的理论水准和理论自觉程度却没有明显提升的迹象。我国的传播学研究从总体上说还处于缺乏系统研究、深入研究、创新研究的阶段[26]。

20世纪90年代以来是我国传播学研究发展的全新阶段,尤其是传播学独立的学科地位的确立,更是迎来了其发展史上的黄金时代。事实上,自20世纪90年代初期以来,作为始终贯穿于我国传播学研究领域的核心议题,实证研究方法的倡导和实践备受传播学者的瞩目,无论何时何地其似乎无一例外地成为学者们展望学科发展、加强学科建设的期盼和希望[27]。黄旦教授等在十年前曾不无感慨地写道:我国的传播学研究,事实上是用美国的理论在做定性文章,这类研究苍白无力,难以产生影响。至于定量部分,其本身能够出现、存在并有所发展,就是一个了不起的成就,但因是全新的东西,参与的人力不多,研究的力度不够,总觉得小打小闹、零碎随意。四年前陈昆玉与江宇的研究显示,较之于20世纪80年代,90年代以来的实证研究则有很大的发展与进步,数据搜集的方法和程序逐渐多样化和规范化,当然也存在诸多问题,主要是理论框架的模糊或缺失、分析方法不够深入等。本研究发现,在世纪之交,我国大陆的传播学研究,学者们对定量方法的采用有了显著进步,但值得关注的是,传播研究的理论水准却并未因此而得到提升。

实证研究是奠定社会科学研究的坚实基础,其中方法和理论相互依存(这种关系在本研究中亦得以体现,即定量的研究更多采用了理论框架)。理论在被普遍接受之前需要方法来验证,理论概念的形成与深化则需要合适的方法作为思维工具[28]。我国新闻传播学研究对学术规范和研究方法历来不够重视,更谈不上与国际接轨[29]。科学研究以一系列小的步伐为代价,传播学研究整体水准的突破,有赖于方法和理论的齐头并进。从根本上说,只有对理论化的不懈追求,才能使得传播学研究者之间,各个实证学派之间,“无论其出发点或者结论如何,但享有可比的概念和命题,因此使得前后的研究有继承性和累积性”[30]。惟有如此,“传播研究”(communication studies)不仅仅是作为一个“学科”(discipline),而且是成为一门“科学”(science)才有了希望。

尽管如此,在我国大陆传播学研究的前沿,定量方法研究论文(或实证研究)的显著增多却是一个令人欣喜的信号(可被视为是理论水准提升的先导);与此同时出现的另一显著趋势是研究者之间的合作显著增多。显然,由于定量研究往往在方法设计、文献整合、理论框架的构建等方面的难度,使得合作研究愈来愈重要[31]。由此不难理解,为何定量研究论文的长度要大于定性研究(在国外恰恰是相反的情形,其原因在于我国大陆的定性研究并不规范,而不少定量研究在方法、理论等方面皆已较为规范)。随着当前各高校新闻与传播院系中实证研究方法课程的开设、多个传播研究方法研讨班或讲习班的举办[32],以及各种社会学和传播学研究方法著作和译注的出版等,可以预期的是,在当前及今后较长一段时期内,实证研究方法的普及指日可待,它将成为传播学研究学术社群扩大学科认同、提升传播学研究水准的重要手段。同时,随着实证方法采用的逐渐增多和研究者之间合作的加强,在不久的将来,我国大陆的传播学研究在整体上将有望实现质的突破。

此外,传播学研究者紧跟传播实践的学术敏感也明显增强。研究的主题方向和研究者的注意力指向同急剧变化着的社会生态结合更为紧密。如随着网络的普及,“网络传播将很快成为我们生产、工作和生活的基本条件,并将根本改变传统新闻与大众传播的面貌”[33],网络传播研究随之在新世纪成为传播学研究的焦点之一。另外,如媒介素养、媒介消费者的合法权益等问题在我国也开始得到学界的关注,伴随一个即将到来的民主社会,学者开始研究如何抗拒、抵制大众传媒的负面影响,培养认识、识别和运用媒介的能力等问题。诸如此类研究,都是传播学理论研究对社会传播环境变动及时的、积极的回应。

由于本研究仅仅分析了《新闻与传播研究》这一家学术期刊(同时还未考虑学术会议和著作等),本研究的结论可能因此存在部分偏差,对此我们将在后续研究中,采用更大范围内的样本,同时在相关变量(如“理论框架”的类目可进一步细化,变量“研究方法”则可分解为多个指标)的设置上更加具体,对此做出更为深入的考察。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。