第一节 西方大众传播研究的趋势

大众传播学者(也包括其他领域的学者)似乎对自己所研究领域的发展趋势很感兴趣。哪种研究方法学者们使用最多?哪些领域学者们最为关注?何种统计方法最受青睐?相对于其他研究领域,大众传播研究接受的经费赞助状况如何?哪些研究最容易受资助?如此等等。

每年都有数以千百计的、涵盖不同主题的研究论文发表于传播学学术刊物,它们为回答上述问题提供了一个不错的数据分析来源——尽管不是很全面。处在一定的距离审视这些学术文献,即能发现大众传播研究的大致趋势所在。明确这些有助于大众传播研究者和学生发现此领域的强项与弱项、优点与不足。学者们可藉此捕捉被忽略的研究主题,改善在对上百篇文章的分析中所暴露出的研究方法上的缺陷。

通过对学术期刊的内容分析归纳出大众传播领域的演变趋势,存在一个不容忽略的问题,即书籍(专著、编著的章节)以及学术会议文章都被排除在外了。尽管如此,许多研究者都认为,学术期刊的研究论文,确是研究趋势的晴雨表,反映了大众传播研究的演变历程。对于绝大多数学者而言,在反映当下研究态势方面,期刊文章是仅次于学术会议的最主要的渠道之一。

在这之前曾有学者就大众传播发展趋势对学术期刊做过内容分析,尤其在20世纪70年代和90年代。对于一个像传播学一样演变剧烈的研究领域,这样的回顾意义重大,但已有的研究受到视野上的限制,其中一些仅分析了一个主题,或者仅分析了一种期刊。

本研究在视野上更为宽阔,其目的是为了对近来大众传播研究领域的演变趋势做出更为全面的描述。本研究分析了20世纪最后20年来大众传播研究领域10种最重要的期刊。之所以选择这20年,目的在于为研究提供足够长的时间跨度以便于测度,而最后的10年,迄今为止亦无人细致探讨过。这个时间跨度也有助于我们评价已有的类似研究在此前所做的预测。当然,需要注意的是,本研究的结论是在对10种期刊的内容分析后得出的,它们在反映大众传播研究领域演变趋势的发生速度上,很可能远远低于学术会议文章、新的期刊以及专著和编著的章节。

一、大众传播研究的趋势分析

已有的大众传播研究的趋势分析主要关注的是以下主题:

(一)定性与定量研究方法

大众传播学术期刊对定性或定量研究方法的重视,很让学者们感兴趣。曾有学者就此做过分析,皆发现定量研究方法使用的增多。

Cooper,Potter & Dupagne就“过去几十年来定性研究方法使用增多”的假设做过检验。他们就1965~1989年的8种期刊做了内容分析。其方法是以3年为时间间隔,对25年来的这8种期刊的所有刊物做系统抽样,最终得到所需的样本。结果发现假设并不成立,亦即定性研究并未增多;但他们发现在20世纪60年代后期,定性研究相当普遍,而在20世纪70年代和20世纪80年代,定量研究却远远超过了定性研究。他们认为这并不意味着定性研究的“失宠”,而是因为所抽取的样本期刊,并非为采用定性方法的大众传播研究者们所追逐,之所以做如此选择,是因在此期间发行量高的大众传播期刊,其在定位上更为偏向于采用定量研究方法。

Weaver通过调查后认为,更多的研究采用了定性与定量相结合的方法,此前的分析都表明此类研究很少公开发表,而在使用了一种方法以上的研究中,大多倾向于采用定量综合的方法。Weaver认为,在20世纪80年代综合采用了两种以上方法的研究增多了,并预言这个趋势会继续下去。但其后的研究却表明定性研究并未增加,至少发行量很高的传播学术刊物未显示出这一趋势——即使越来越多的研究者试图去证实定性研究应扮演更为重要的角色,但这些刊物所关注的焦点仍是定量研究。

(二)理论框架

已有的几篇大众传播研究的评论都注意到研究论文中是否有明确的理论框架。Riffe & Freitig发现在采用内容分析方法的研究论文中仅有1/4有明确的理论框架,仅有不到1/2有明确陈述的研究假设与研究问题用于引导分析。总体而言,大众传播研究被认为缺乏理论上的发展。

(三)研究的媒介

纸质媒介是众多研究所关注的焦点。Weaver & Gray发现,在1955~1974年间Journalism Quarterly所刊载的文章中56%所关注的皆为纸质媒介,专门关注电子媒介或同时关注电子媒介与纸质媒介的仅占26%。他们认为造成对纸质媒介研究占据绝对优势的原因在于当时相当多的文章都比较关注报纸、杂志和书籍。其他对大众传播学术刊物做内容分析的研究亦得出了这一结论;但这些结论皆是通过对Journalism Quarterly这一份刊物的分析而得出的。由于关注领域的扩大,1995年这份刊物更名为Journalism & Mass Communication Quarterly。

学者们对纸质媒介是否仍然如此关注,是本研究所要回答的问题之一。在当今社会,电视是人们接触最多的媒介,仅从逻辑上讲电视应受到与之相应的理论关注;但只是新近发展出的电视传播研究的新领域,才激起了不少学者的兴趣,历史上有关电视传播的视觉特性并未受到较多的关注,人们对电视研究最多的是其信息“口述”(verbal)传播的特性(出于理论架构与研究方法上的考虑),现在学者们对电视的视觉图像及其如何与其文字信息互动兴趣渐浓。尽管现今有不少网络研究的论文出现,但网络似乎并未取代电视而成为学者们研究的焦点。

(四)研究经费

据Weaver & Gray及Zhu & Swienciki的研究结论,相对于社会科学领域的其他学科,大众传播研究所获得的赞助素来很少。Weaver & Gray发现,1954~1978年,在Journalism Quarterly和Public Opinion Quarterly上所刊载的论文结尾处的致谢表明,仅有25%的大众传播研究获得了经费赞助,而这一比例在心理学、社会学与政治学研究中达55%。与此相似,Zhu & Swienciki分析了1983~1993年的Journalism Quarterly、Public Opinion Quarterly、Journal of Communication、Journal of Broadcasting & Electronic Media、Critical Studies in Mass Communication及Communication Research,发现所抽取的样本显示大众传播研究接受经费赞助的比例为22%,而其他社会科学的这一比例达56%。Weaver & Gray还发现,在1954~1978年,大众传播研究所接受的赞助均衡地来自大学、政府和私人机构。本研究试图检验在20世纪80年代与20世纪90年代,这种赞助格局是否依然存在。

二、研究方法

本研究的目的在于分析20世纪80年代与20世纪90年代大众传播研究的趋势。我们特别感兴趣的是定性与定量方法的采用、理论框架的存在与否、被研究的媒介以及所接受的经费赞助的状况(是否存在及其来源)。

(一)抽样

如前所述,不少对大众传播研究趋势进行探讨的文章都只分析了一种期刊,但仅由一种期刊推及到绝大多数明显存在问题,倘若分析更多的期刊,那么结论的可概括性则更高。我们分析了1980~1999年的10种重要期刊,对于著作、评论、散论、一般性评论以及短小的研究性论文,本研究未予以考虑。

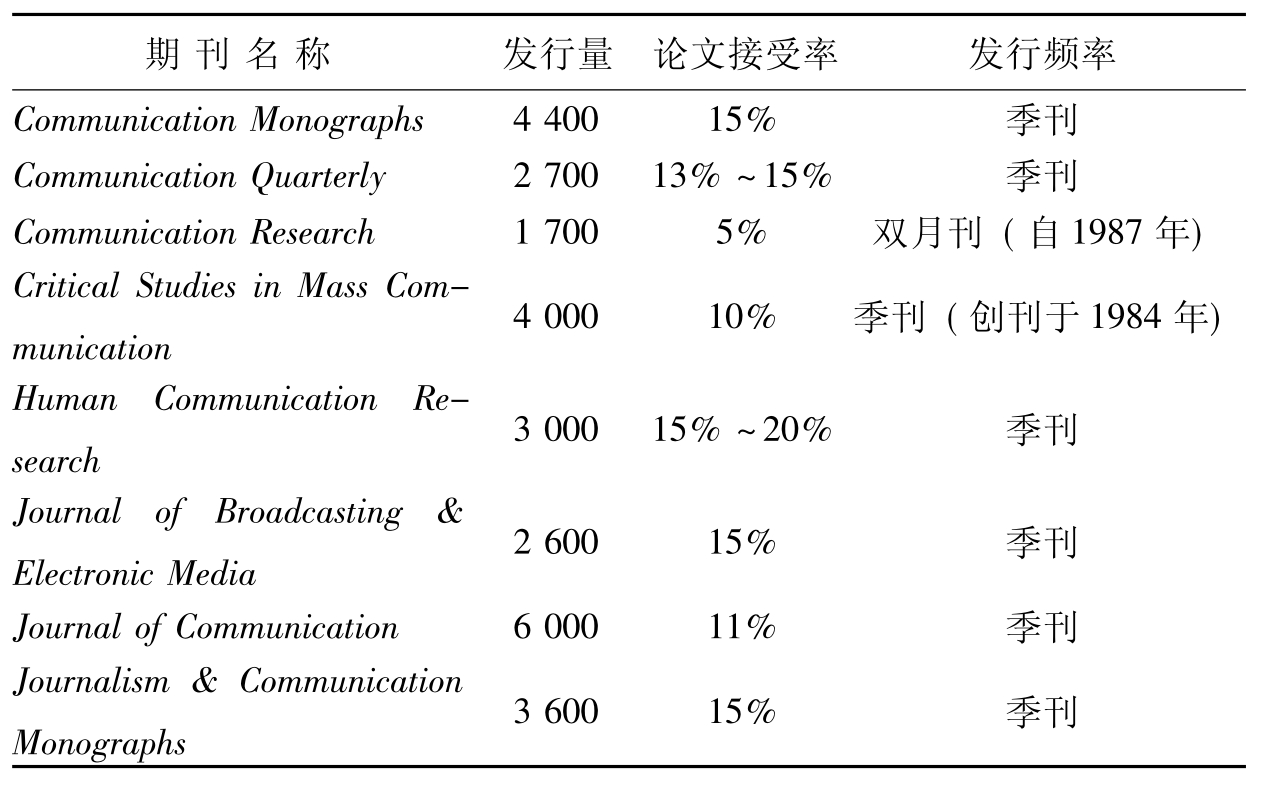

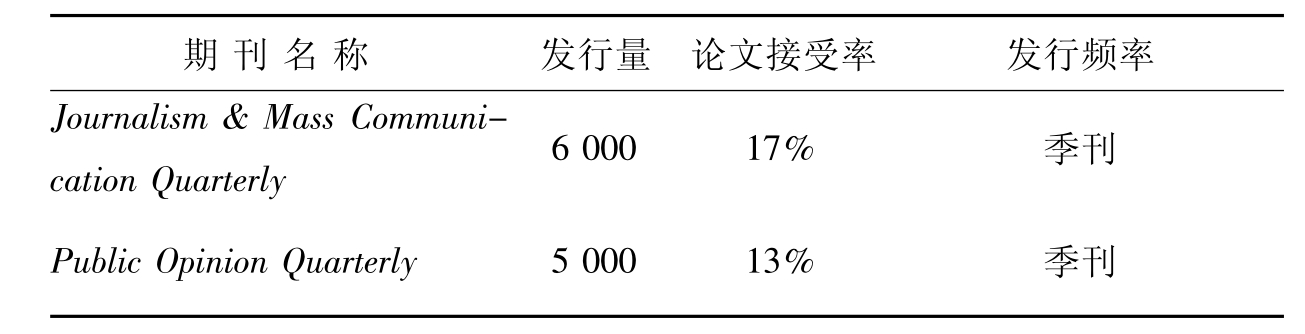

重要的大众传播学术期刊一般被认为要符合以下条件:发行量在1 500份以上、审稿采用匿名评审程序及文章的接受率低于20%。据此,我们从《衣阿华手册》(The Iowa Guide)挑出了10种最重要的刊物(见附录)。其中的4种,即Journalism & Mass Communication Quarterly、Journal of Communication、Journal of Broadcasting & Electronic Media、Critical Studies in Mass Communication,是4个重要的专业性大众传播研究组织(分别为新闻与大众传播教育协会、国际传播协会、广播教育协会与美国传播协会)的官方出版物。

由于本研究的研究结论受到抽样方法的影响,因而从一开始我们就将短小的研究性论文排除在外。这么做是因为这些文章常常很少有我们所关注的那些变量的信息。对于“重要”期刊的选择,也限制了我们所分析的文章。我们的基本设想是,在大众传播研究领域,相对于所受关注较少的、新近出现的学术刊物,更重要的、发行量更大的期刊应该更具代表性,因为后者较容易到达更多的学者手中。当然,事实上我们的结论只能被推及到这一类期刊,倘若将抽样框设置得大一些,那么结论肯定会不一样。

对于每一种期刊,我们从其每一年的所有期数中随机抽出一期代表这一年的整体,因此最终所得的共有196本期刊(Critical Studies in Mass Communication从1984年才创刊)。具体的抽样方法是采用随机数表,一开始设置了一个数段(对于季刊位于1~4,对于双月刊则位于1~6),首先随机选择一个起始数,然后在随机数表上向下移动,选择恰好位于所设定数段的数字,依次选择第1个、第2个,一直到第19个,这样对于每一种期刊,就选择了20本刊物,分别代表每一年。最终在1980~1999年的196本期刊中,共选出了889篇与大众传播研究相关的研究论文,成为我们分析的对象。

(二)编码

对于所分析的论文,在编码过程中所分析的变量主要有:研究所采用的方法(定性、定量及两者的结合)、数据搜集方法(调查研究、内容分析等)、研究所应用的理论(如果有的话)、经费赞助的来源及研究的时间跨度。

倘若在导出结论的过程中采用了数据处理程序,并采用了统计方法报告数据处理的结果,那么这样的研究论文就可被认为使用的是定量研究方法。定量研究包括了大多数的内容分析、调查研究及实验研究。

定性研究主要是在理解上加强对研究对象的深入思索,它并不将被观测到的现象转化为数据并采用统计分析。定性研究主要包括焦点组研究、亲身观察、深度访谈、个案研究及法律、政策和历史研究等。对于所分析的文章,如果在其数据搜集过程中采用了不止一种方法,那么当这些方法都是定量的时,则可被认为是综合的定量研究;若这些方法都是定性的,则可被认为是综合的定性研究;若同时采用了定量的方法和定性的方法,则可被认为是定量与定性的综合,譬如说,同时采用了调查研究与深度访谈。

对于研究的媒介,我们采用如下方法编码。若该论文所关注的仅仅是报纸、杂志、期刊等纸质媒介,则被归为印刷媒介;若其关注的仅仅是电视和广播,则被归为电子媒介;若同时关注了印刷媒介和电子媒介,则被归为混合媒介;有关互联网的研究单独予以归类;某些研究并未特别提及某种媒介,则被归为“媒体总体”;对于上述所没有涉及的其余所有大众传播媒介,被归为“其他媒介”,包括录像机、照相机、有线电视、公共关系、视频游戏及其他不以媒介为研究对象的文章(如有关大众传播专业学生、教师、教育等研究的文章)。

“理论框架”这一变量较难编码。我们仔细阅读了所有研究论文,以确定该文中是否特别采用了某种理论。倘若文章中对理论未特别提及,我们予以再次检查,看该文是否虽未明确提及,但却颇为强烈地暗含着参照了某种理论。若其采用了不止一种理论,则以最主要的那种理论计,若从几种理论中看不出哪种最为重要,则以最先提及的那种理论计。

经费赞助的来源包括大学、政府与私人机构。倘若来源不止一个,则被认为是“多向来源”。某项研究是否被资助及资助的来源,以论文作者在该文的致谢、脚注、尾注等处提及的为准。

为了便于分析,我们对研究的时间跨度做了如下编码:少于三个月的、多于三个月但少于一年的、一年以上的。

(三)数据搜集

编码工作是由1名大众传播专业的博士生操作的。在样本中随机抽取了26篇文章进行检测,Kippendorf a值显示编码员间信度值的一致性达78%。对于数据搜集的方法,最低一致性为65%,对于研究所采用的理论,最高一致性为100%。

(四)统计方法

考虑到本项研究具有探索性,我们将统计显著性设在0.05的水平上,其目的在于尽可能减小第二类错误(忽略了实际存在的关系)。这里采用最多的统计方法是群体间的差异性检验,主要是为了确定这20年来的变化趋势是否显著,所有这些检验皆是双尾的。

三、研究发现

(一)研究方法

学者们普遍认为,定性研究方法在大众传播研究领域再次兴起。这种假设的证据在于,美国大众传播领域有关定性研究方法的课程似乎在增多。与这个假设相反,Cooper,Potter & Dupagne通过对8种期刊做内容分析后发现,在20世纪80年代,定性研究所受到的关注并不如定量研究多。他们推测,可能是所分析的期刊偏向于拒绝发表定性研究论文,而这类论文更可能发表于倾向采用定性研究的期刊上。他们的研究实际上已经涵盖了大多数大众传播研究领域最重要的期刊。我们对10种重要期刊(其中7种与Cooper,Potter & Dupagne所分析过的重叠)的分析发现,不论是在20世纪80年代,还是在20世纪90年代,其结论都证实了Cooper,Potter & Dupagne的已有发现。

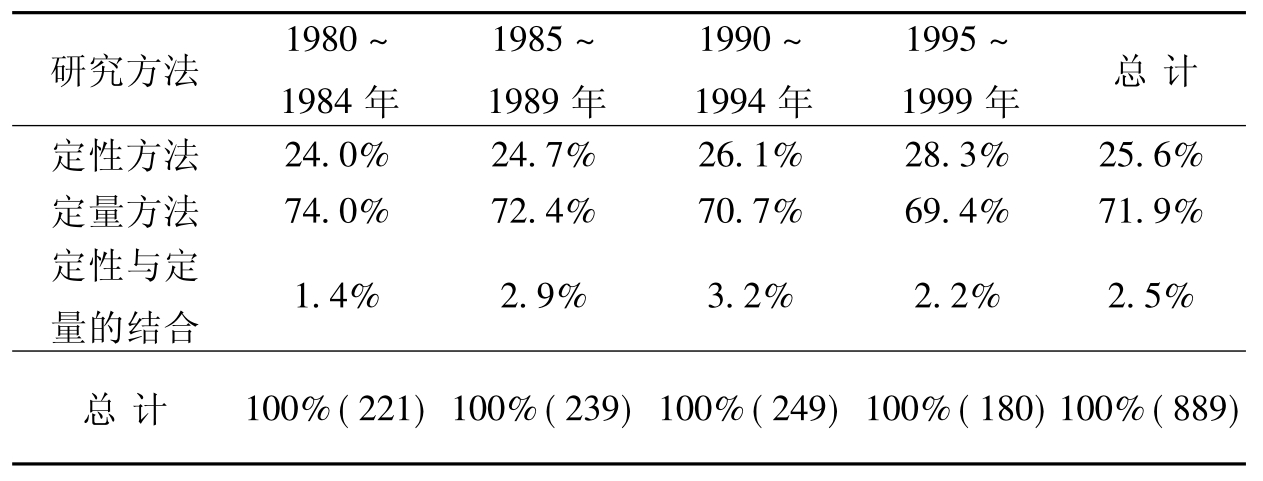

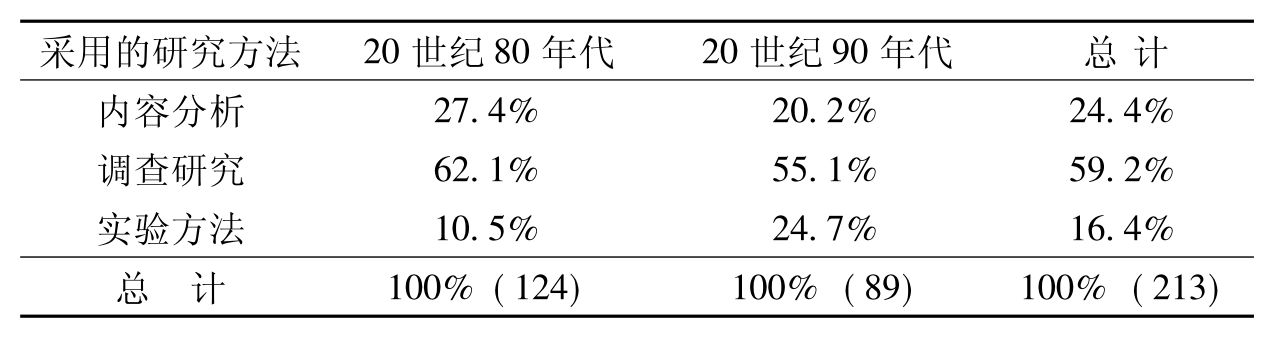

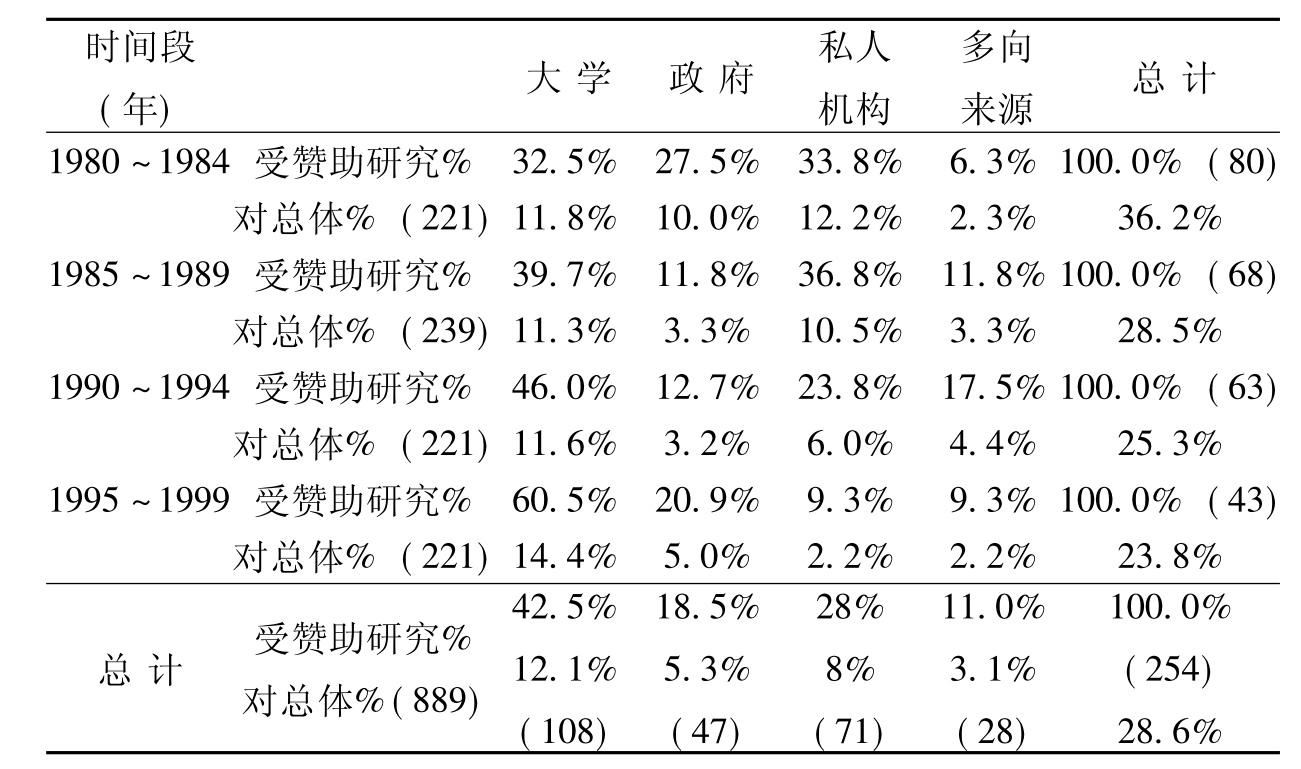

表4-1显示在这20年间定性方法的运用并非显著增加,只是分别在20世纪80年代前期和20世纪90年代后期,定性研究稍有增多。即使在20世纪90年代,在我们所分析的10种期刊中,非定性的研究仍占据主导地位。

表4-1 20世纪80年代与20世纪90年代的定性与定量研究

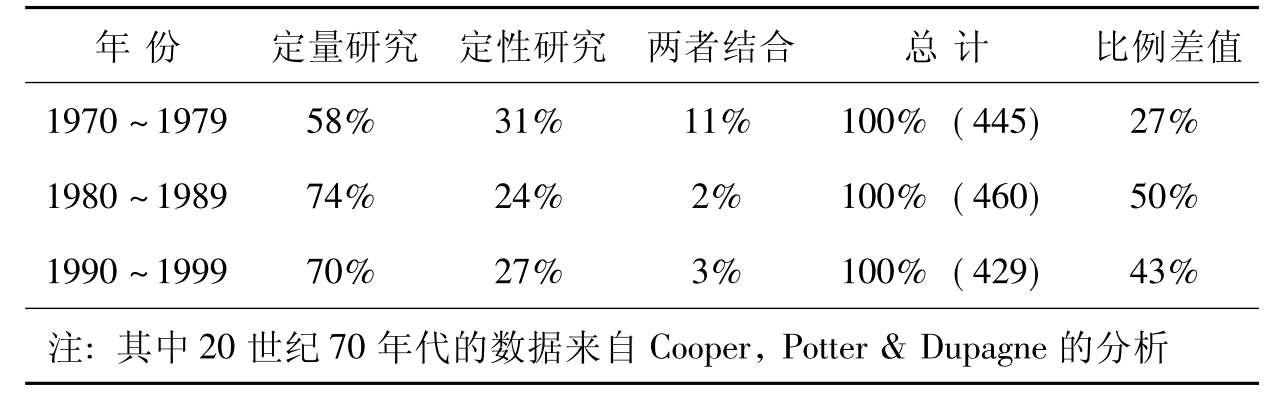

表4-2是在加入Cooper,Potter & Dupagne分析20世纪70年代的数据后制成的,由表4-2可知,从20世纪70年代到20世纪80年代,定性与定量研究之间的差值在增大,到20世纪90年代,这个差值稍稍降低;同时采用定性与定量方法的研究很少,尤其是在20世纪80年代与20世纪90年代。

表4-2 30年来重要期刊上的定性与定量研究

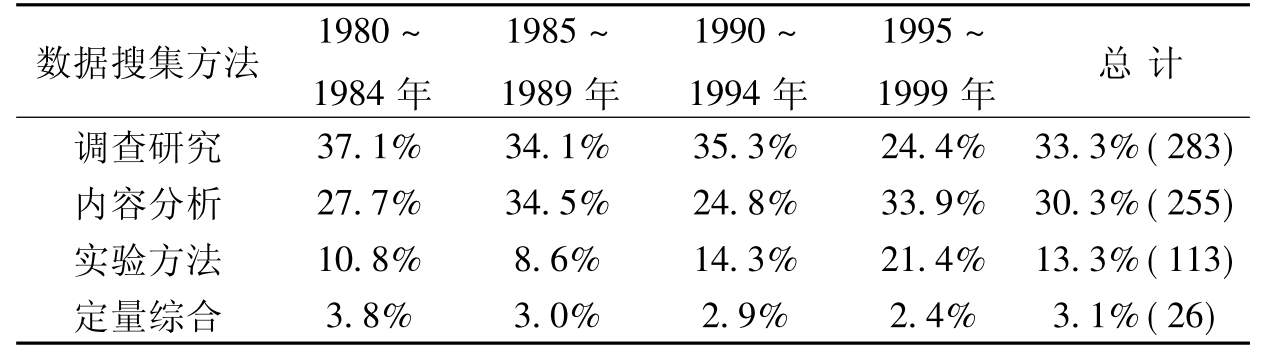

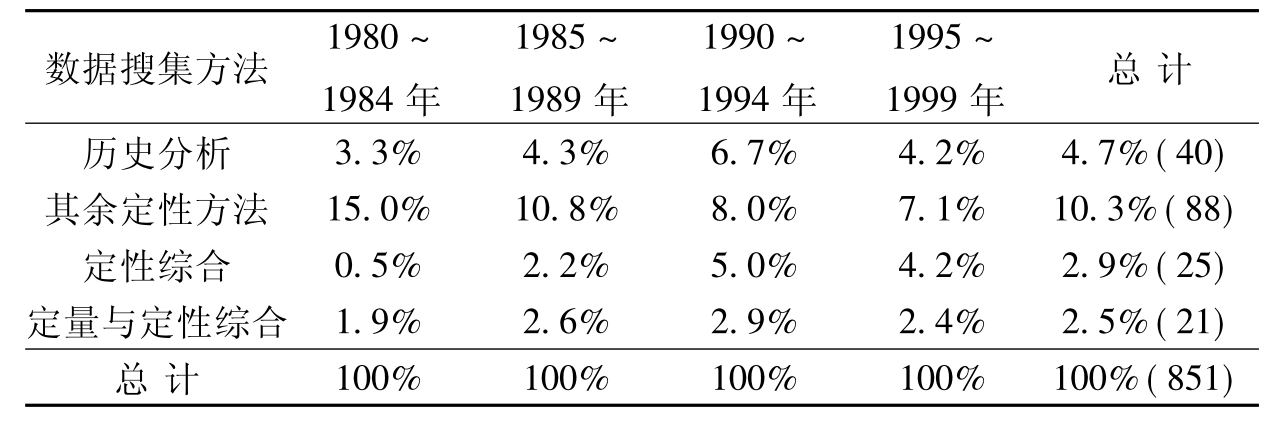

表4-3显示在20世纪80年代与20世纪90年代,学者们对调查方法与内容分析的采用远远多于其他数据搜集方法。实验方法列第3位,自20世纪80年代前期到20世纪90年代后期,学者们对实验方法的采用多了一倍。这3种方法被采用得如此之多,一个原因在于采用定量方法更为容易得到研究经费(见表4-9)。实验方法被采用的增多,与认知理论的崛起有关,另外也与研究经费对采用实验方法研究项目的资助增多有关(如表4-4所示)。

表4-3 重要期刊论文中最经常采用的数据搜集方法

续表

χ2=44.7,d.f.=21,p<0.01

表4-4 20年来接受经费赞助的定量研究

(二)理论的应用

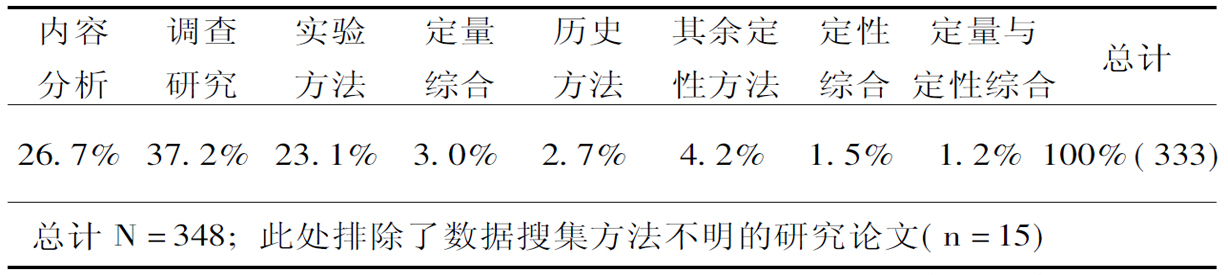

即使对于采用定量方法的研究论文,理论的应用也不普遍。在889篇研究论文中,仅有39%(348)应用了理论(30.5%特别参照了理论,8.7%暗含参照了理论)。这些理论的大多数是在定量研究中被采用,尤其是调查研究(见表4-5)。

表4-5 不同数据搜集方法的研究应用理论的比例

表4-6显示,最经常被采用的是和媒介使用与效果相关的理论,仅有信息处理理论、使用与满足理论及媒介构建理论在10%及更多的研究论文中被援引。

表4-6 大众传播研究中被应用的理论的频率

注:其余20%的研究论文所应用的理论在总体中所占的比例不超过1.5%;这些理论主要包括框架理论、知识沟理论、社会责任理论、信源理论及刺激转移理论。

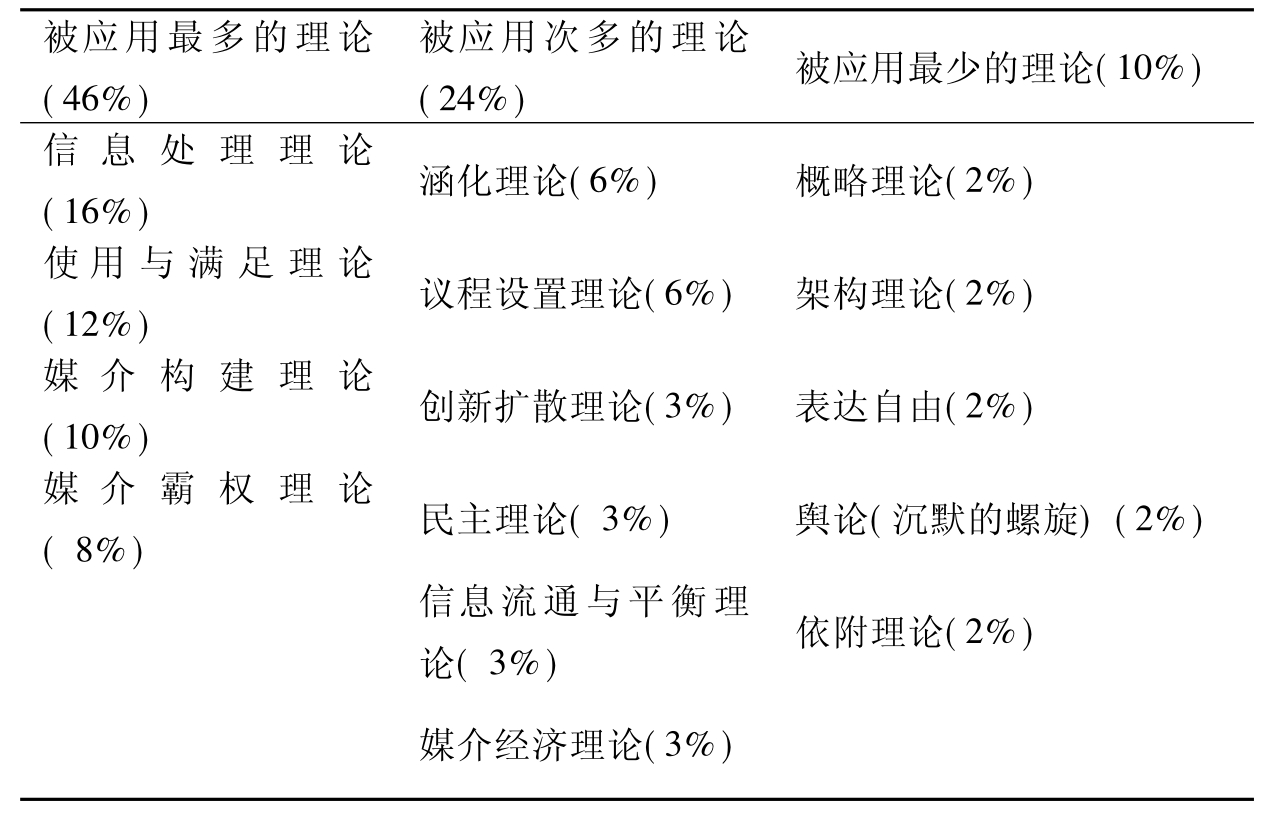

(三)研究的媒介

表4-7显示近20年来在大众传播研究的重要期刊上学者们研究得最多的是电子媒介与印刷媒介,对前者的研究比对后者的研究要多,两者之间的差量显著,差值达13.5%。尽管当今已处于网络时代,但这一点并未在20世纪90年代重要期刊的研究论文上反映出来。从20世纪80年代到20世纪90年代后期,以网络为主题的研究有一定量的增多,增长率为7%,但总体上看有关网络的研究仅占本研究所分析的所有文章的2%。几乎所有有关网络的研究论文都出现在20世纪90年代,其时网络开始被视为一种大众传播媒介。

表4-7 大众传播研究的媒介

注:此处的统计包括那些被研究的较少的媒介(如照相机、录像机、有线电视、在线游戏等)及处于大众传播领域但却不以传播媒介为研究的论文(如所研究的为公共关系、大众传播专业的学生、教师、教育等),这里统称为“其他媒介”。

以5年为时间跨度分析,有关电子媒介的研究要多于印刷媒介,当对前者的研究增多时,对后者的研究则会减少,反之亦然。若仅考察第一个5年和最后一个5年可发现,有关电子媒介的研究减少了约10%,而此间有关印刷媒介的研究却大致持平,其原因可能在于对网络及其他媒介研究的增多,还包括对并非以媒介为研究对象的研究论文的增长,如表4-7所示。

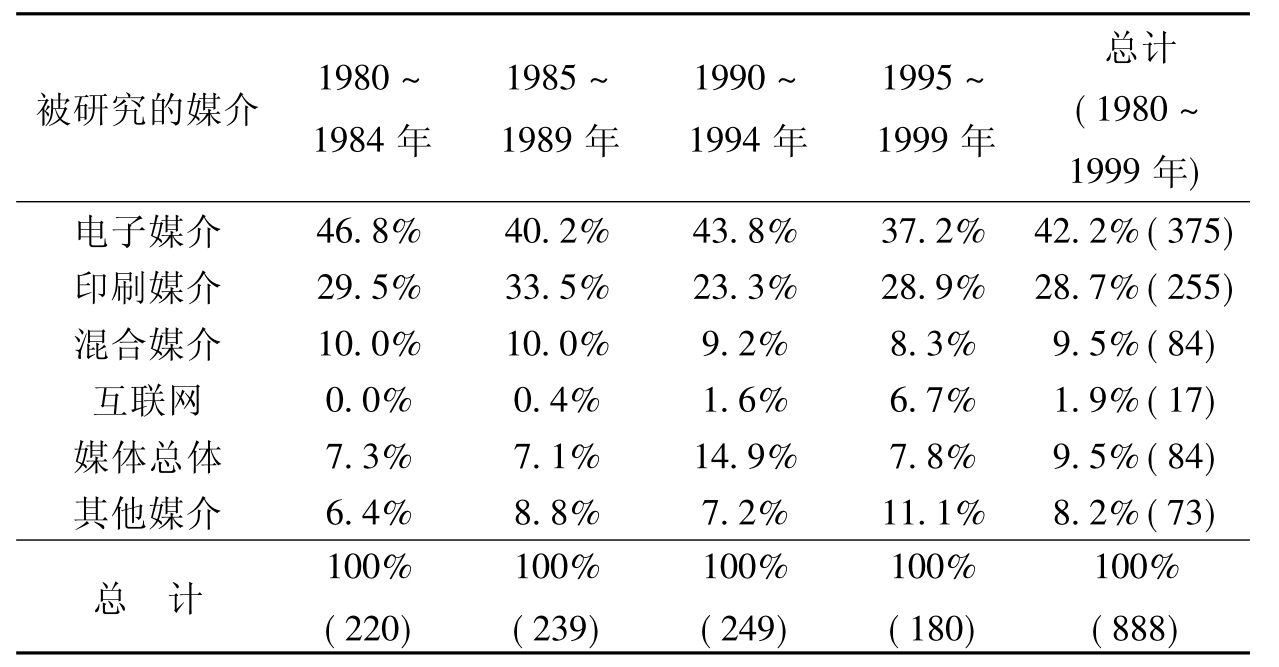

(四)研究经费

表4-8显示的是20年来大众传播研究所接受经费赞助的情况,表中既对样本中所有的研究论文(其中绝大多数未受赞助)进行了检验,也对样本中仅受赞助的研究论文进行了检验。总体上看仅有254项研究,即略多于1/4(28.6%)的研究在其文章中提及接受了经费赞助。Weaver & Gray的研究也曾得出了类似的结论,在1954~1978年仅有26%公开发表的论文在文章中存在接受赞助的线索。我们的发现也与Zhu & Swienciki的研究结论具有可比性,我们发现在1983~1993年大众传播研究接受赞助的比例为22%。从表4-8中容易看出,大众传播研究受赞助的比例显著降低,从1980~1984年的36.2%降低到1995~1999年的23.8%。

表4-8 大众传播研究的经费赞助来源

χ2=24.7,d.f.=9,p<0.01;仅对受赞助的研究

在20世纪80年代前期,公开发表的研究论文所接受的赞助比较均衡地来自大学、政府和私人机构,这与Weaver & Gray对20世纪50年代~20世纪70年代的研究结论相近,他们认为这是一种正常的赞助格局。但到了20世纪80年代后期与20世纪90年代前期,我们发现来自政府的赞助显著降低,只是在20世纪90年代后期才有较小的回升。私人机构的赞助在20世纪80年代后期稍有增多,但在20世纪90年代显著降低,尤其是在20世纪90年代后期。来自大学的赞助在20世纪80年代与20世纪90年代都稳步增多,在20世纪90年代成为赞助经费的主要来源。由于学术机构的赞助往往能确保调查研究的自由,大学作为研究经费的主要来源,则有其积极的一面;但正如Weaver所言,与政府和私人机构的赞助相比,来自大学的相对数额较小的赞助往往也限制了研究的种类与形式。

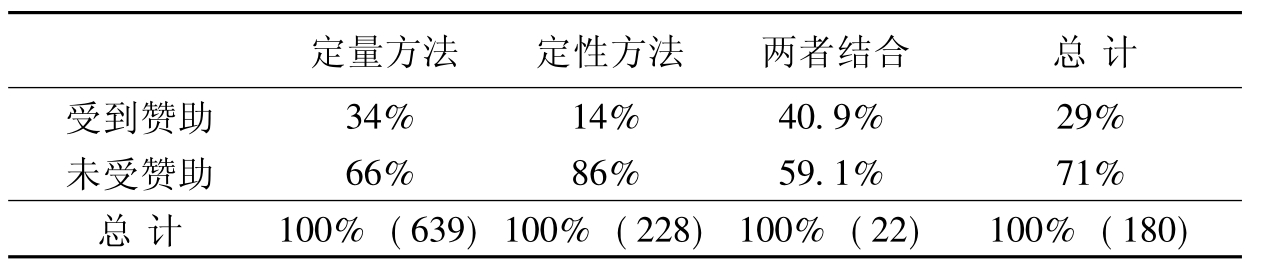

我们发现,在研究是否接受赞助与其时间跨度之间并不相关。换言之,研究并不因其是否接受赞助而导致其研究的时间跨度(少于三个月或多于三个月但少于一年或一年以上)上的显著差异。但在研究方法与是否接受赞助之间却显著相关,如表4-9所显示的,对于定量研究,其接受赞助的可能性更大。

表4-9 大众传播研究中不同研究方法的采用与研究接受赞助之关系

χ2=33.9,d.f.=2,p<0.001

四、结果与讨论

本研究试图通过对发表在10种重要大众传播学术刊物上的研究论文的内容分析,揭示该领域研究的演变趋势。我们主要关注的是学者们的争论是否引起了研究所采用的方法上的变化、哪些媒介分别最多及最少被研究、研究论文中的理论框架如何及哪些理论被采用最多、研究接受赞助的状况及来源如何。

本研究的主要发现是,在被抽中的期刊的研究论文中,学者们对定性方法的采用并未增加,与之相反,定量方法仍然受到重视。在重要学术刊物上,定量方法为何受到如此重视值得深入探讨。这究竟是这些刊物的一种主观上的导向,还是事实上就是如此定位的?换言之,是否在这些刊物的编辑中有一种对于定量研究方法的喜好这样一种主观偏向的存在,还是由于采用定性方法的研究者因为其意识到的上述偏向,或由于受到文章长度的限制,或由于其他原因而未将文章投向这些刊物?对于这些问题,可通过对期刊编辑以及采用定性方法的研究者的调查来深入探讨。

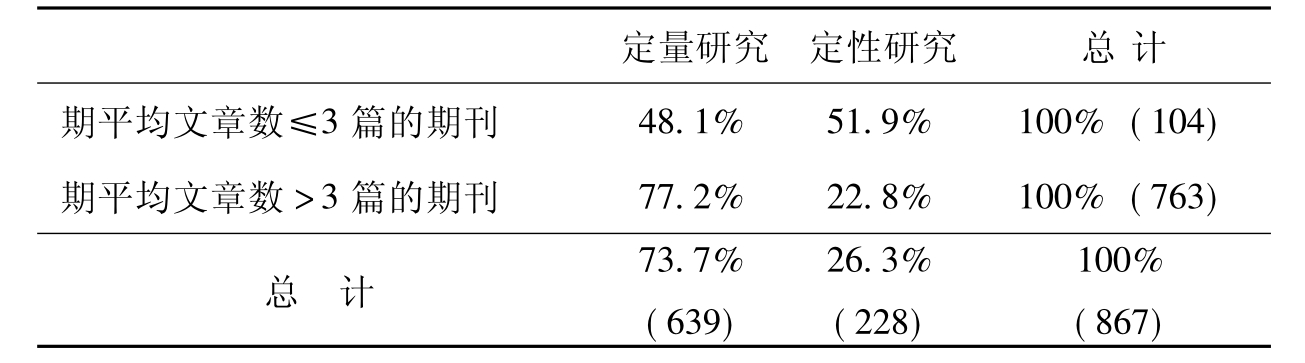

本研究结论的一个制约因素在于,我们是以研究论文作为分析单元,并未考虑到论文的长度。一般来说,定性研究论文比定量研究论文篇幅更长。因此我们假设,每期刊载论文数量(期平均文章数)较少的期刊,所刊载的更可能是定性研究论文。表4-10显示了在6种期平均文章数较少的刊物上(在所分析的所有论文中它们的文章仅占12%),其论文中采用定性方法与定量方法的约各占一半,而在4种期平均文章数较多的刊物上(在所分析的所有论文中它们的文章占88%),其论文中采用定性方法的明显低于采用定量方法的,这就证实了我们的猜测。

表4-10 10种重要期刊中研究方法与期平均文章数之关系

χ2=40.0,d.f.=1,p<0.000 1;注:不包括22篇采用定性与定量方法相结合的研究论文。

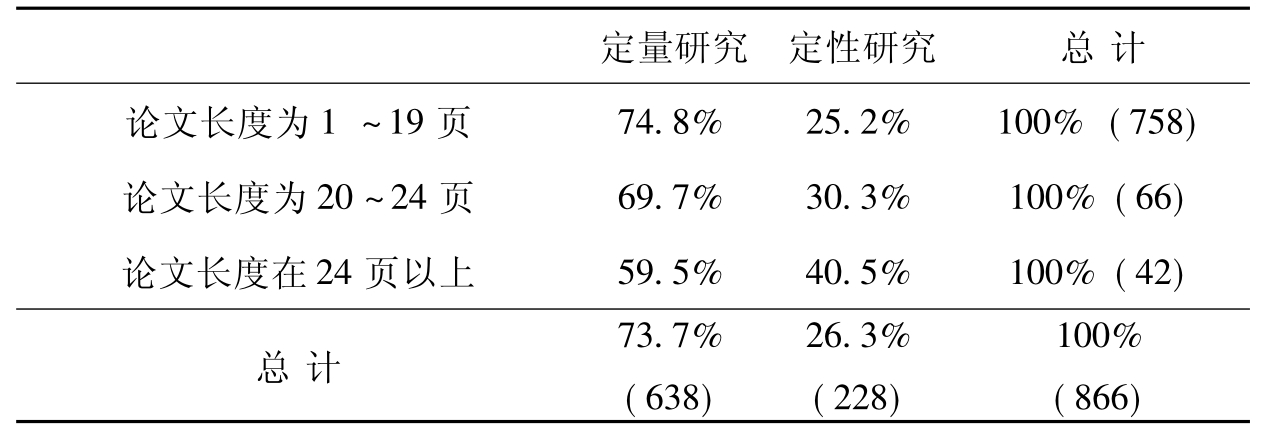

表4-11显示,相对于短的研究论文(少于20页),长的论文(多于24页)更有可能采用定性研究方法。由于我们所分析的论文样本主要来自4种期刊,而这些期刊中的每期刊载的论文数要多于3篇,这些文章大多又比较短,因此采用的就更可能是定量方法。

表4-11 10种重要期刊中论文长度与研究方法之关系

χ2=40.0,d.f.=2,p<0.000 1;1注:不包括22篇采用定性与定量方法相结合的论文,以及1篇页码数记录不明的定量论文。

这些发现证实,在20世纪最后20年,在大众传播研究学术期刊上,定量的社会科学研究方法占据着主导地位,应该注意的是这种归纳只能适用于本研究中所分析的10种期刊。我们的发现建构了这样一种印象,即在大众传播研究领域,似乎定性研究较少,但很可能出现的情形是,定性研究论文会发表在其他的更加专业及发行量更少的期刊上、著作的章节以及专著中等。我们所分析的期刊中,为采用定性方法的研究者所经常阅读并发表论文的刊物并不多,尽管也包括其中的一些,如Journal of Broadcasting & Electronic Media、Critical Studies in Mass Communication。

本研究的另一重要发现是,大众传播研究主要关注的是传统的电子媒介与纸质媒介,尤其是电视与报纸。难道在网络时代的今天,对这些媒介的研究仍将占据主导地位,因此才出现对传统媒介的研究仅仅只有少量的减少,而对互联网的研究也仅有微量的增多?其中的原因可能很多,如开展网络研究存在一些困难,人们对网络作为大众传播媒介的认可程度还不够,学者们对网络的研究还不够深入等。尽管如此,我们认为在未来几年内,对新媒介的研究会增多,至少比我们的这个样本中所占的比例要大。

这么说的依据在于Kim & Weaver对1995~1999年的文献所做的分析而产生的传播研究摘要索引。他们的分析包含200多种与传播研究相关的期刊,还有调查报告与著作。Kim & Weaver发现,与网络研究相关的文献从1995年仅有的10种增长至1999年的188种,所占比例从0.7%上升为9.5%。此外,还出现了新的网上期刊,诸如Convergence与Web Journal of Mass Communication Research,以及一些以网络研究为主题的期刊,诸如Journal of Computer Mediated Communication、New Media & Society。

对于一个新的学科领域,理论的发展可能是最值得关注的问题。由于传播研究领域在宽广度与复杂性上的增加,其理论整合的压力也愈来愈大。学者们似乎应该对有关大众传播过程与效果的理论不断发展与检验,但这一点在本研究的结论中未得到体现。总体上仅有39%的研究论文有理论框架,且其中所采用的理论大多数又是既有的。DeFleur对传播研究理论建构的分析正好为本研究作了注脚,即我们所分析的大多数论文似乎都只是缺乏理论参照的一次性研究(one-shot study)。在1991年对与传播研究领域相关的学者们的调查就曾发现,仅有37%的学者认为传播研究的理论发展处于良好或很好的状态。

经费赞助对于任何领域的研究都至关重要。由于在这一主题上经验资料的缺乏,我们的分析因此也受到限制,但它却几乎是每一位传播学者所必须面对的。在当今传播媒介更趋多样化、应用传播从业人员不断增长及大学开设了更多传播教育方面课程的情形下,大众传播研究所接受的经费赞助并未呈比例地上升。本研究发现,总体上大众传播研究接受赞助的水平依然相当低,从20世纪80年代前期到20世纪90年代后期,这一研究领域接受的经费赞助持续减少。

此外,本研究发现,来自大学、政府和私人机构的赞助比较均衡的格局在20世纪90年代已不复存在,取而代之的是大学成为研究经费的主要来源,这有一个优势,即不像政府和私人机构,大学一般来说不会对研究项目的类型有所偏好;因此,尽管从理论上说来自大学的经费赞助一样也会对应用研究有兴趣,但它在实际资助的经费额度上往往比不上来自政府和私人机构的赞助。

政府对大众传播研究资助的降低可能源于其赞助管理机构对大众传播作为一个学科领域的认识上的不足。要得到政府资助机构的完全认可,大众传播学者还有很长的路要走。来自私人机构的经费赞助的降低,个中原因难以解释。大学对大众传播研究赞助增多,可能反映了大学对这一领域学科合法性的认同。对于上述赞助模式转变原因的深入解释,还有待于更系统化的调查研究。

与Berelson在1959年的预言截然相反,大众传播研究不仅没有萎缩下去,反而在过去的50年来不断成长与繁荣起来。这一点很明显地从传播学院、博士生培养计划、传播学会、注册研究生数量、期刊与著作的日渐增多得到证明。

不过即使如此,相对于前二三十年,在20世纪80年代和20世纪90年代,大众传播研究在其研究方法、研究的媒介与经费赞助上呈现出相当的稳定性。在方法的采用等方面虽然存在一定的变化,但总体上的趋势是稳定多于变化,至少在这10种重要期刊上是如此。必须提及的是,本研究的分析并不包括为数众多的会议论文、著作、著作章节以及新近出现的发行量较小的期刊。也许在大众传播研究领域确已发生了不少变化,但在这个领域的重要刊物上却未表现出来。这取决于看待持续与变化的观念。的确如此,倘若在过去的20年里传播媒介与传播研究已发生了深刻的变革,则在不久的将来这种变革也必然会在大众传播研究的重要刊物上体现出来。

在被选中的10种大众传播研究的重要刊物中,本研究通过对其20年来的每一年随机抽取1本期刊,共计196本期刊进行了内容分析。迄今为止,在类似研究中,尽管本研究在抽样总体与所检验的变量的数量上是最大与最多的,但我们也意识到,所选择的样本可能偏向于定量研究。倘若所选择的抽样总体更大,比如包括一些不同的期刊及著作、会议论文等,那么最终所得的结论可能会不一样。这一艰巨的工作,我们将其留待他人继续探索。

附录

表4-12 以发行量及论文接收率为标准选择的重要大众传播研究期刊

续表

来源:Carolyn Dyer,衣阿华手册:大众传播及相关领域学术期刊,第8版(The Iowa Guide:Scholarly Journals in Mass Communication and Related Fields,8th ed,Thousand Oaks,CA:Sage,1999);其中Critical Studies in Mass Communication除外,该刊于1995年在衣阿华手册的第4版中被剔除。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。